В связи с совершенствованием диагностических возможностей все реже приходится говорить о наличии у пациента одного заболевания – в большинстве клинических случаев присутствует сопутствующая патология. Сосуществование болезней в отечественных работах часто описывают как сочетанные, сопутствующие, ассоциированные состояния и заболевания. В зарубежной научной литературе чаще применяют термины «коморбидные состояния или заболевания» (comorbid conditions, comorbid diseases), «коморбидность» (comorbidity) [1, 2].

Коморбидность (лат. со – вместе + morbus – болезнь) – наличие дополнительной клинической картины, которая уже существует или может появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания, и всегда отличается от него. В последнее десятилетие различные аспекты этой проблемы широко изучаются у разных категорий пациентов. Выделяют целый ряд факторов, способствующих развитию коморбидности: генетические, ятрогенные, социальные, экологические, сосудистые (атеросклероз), инфекционные (хроническая инфекция), инволютивные изменения.

К основным причинам коморбидности относятся анатомическая близость пораженных болезнью органов; единый патогенетический механизм нескольких болезней; временная причинно-следственная связь между болезнями; одна болезнь как осложнение другой [3].

Лекарственная терапия соматических заболеваний всегда сопряжена с риском причинения вреда здоровью пациента самим лекарством, призванным противостоять болезни. В связи с этим к четырем основным причинам коморбидности целесообразно отнести еще одну – болезнь как осложнение лекарственной терапии другого заболевания [4].

В рамках лекции рассмотрены возможные изменения со стороны органа зрения, кожи и слизистых оболочек (СО) при заболеваниях кишечника. Эти изменения могут быть непосредственным проявлением заболевания и в ряде клинических ситуаций даже являются дополнительным дифференциально-диагностическим критерием, а также способны возникать на фоне лекарственной терапии этих заболеваний в качестве проявления лекарственной болезни [5].

Зрительный анализатор посредством большого количества анатомических и физиологических механизмов связан со всем организмом, поэтому часто при общих заболеваниях в нем возникают функциональные или морфологические изменения. Значительную часть патологии глазного яблока составляют проявления общих или системных заболеваний. Соответственно и лекарственная системная терапия этих болезней может влиять на состояние глаза.

Определенные изменения органа зрения и соответствующая консультативная помощь офтальмолога могут помочь интернисту в диагностике и адекватном лечении пациента. Так, при ряде заболеваний (диффузный токсический зоб, сахарный диабет, болезнь Вильсона–Коновалова, язвенный колит, болезнь Крона и др.) наличие изменений со стороны глаз вносит определенный вклад в их диагностику.

Офтальмологические проявления сопровождают течение целого ряда кишечных заболеваний, в первую очередь это относится к воспалительным заболеваниям кишечника (ВЗК). К внекишечным симптомам при язвенном колите относятся воспалительные заболевания глаз (эписклерит, увеит, конъюнктивит, кератит, ретробульбарный неврит), которые встречаются у 5–8% больных и часто сочетаются с другими внекишечными симптомами (узловатая эритема, артрит). Внекишечные симптомы язвенного колита связаны с поражением кишечника и клинически манифестируют в соответствии со степенью активности основного заболевания. Поражения глаз рассматриваются в качестве осложнений язвенного колита [7].

При болезни Крона внекишечные проявления в большинстве случаев связаны с генерализованным характером воспалительной реакции. Необходимо отметить, что внекишечные симптомы могут быть начальными признаками болезни и иногда появляются раньше, чем кишечные проявления, что вызывает существенные диагностические трудности. Поражение глаз: увеит (рис. 1), эписклерит и иридоциклит, наряду с артропатией, поражением кожи и слизистой полости рта, склерозирующим холангитом, относятся к наиболее частым системным проявлениям болезни Крона, которые в целом отмечаются в 15% случаев, но особенно характерны для поражения толстой кишки (развиваются у 30% больных).

При болезни Крона внекишечные проявления в большинстве случаев связаны с генерализованным характером воспалительной реакции. Необходимо отметить, что внекишечные симптомы могут быть начальными признаками болезни и иногда появляются раньше, чем кишечные проявления, что вызывает существенные диагностические трудности. Поражение глаз: увеит (рис. 1), эписклерит и иридоциклит, наряду с артропатией, поражением кожи и слизистой полости рта, склерозирующим холангитом, относятся к наиболее частым системным проявлениям болезни Крона, которые в целом отмечаются в 15% случаев, но особенно характерны для поражения толстой кишки (развиваются у 30% больных).

Также при болезни Крона могут отмечаться отеки век и периорбитальной клетчатки, рецидивирующий конъюнктивит, блефарит, краевой кератит, язва роговой оболочки, ретробульбарный неврит, нейроретинит. В единичных случаях встречается перфорирующая склеромаляция [8].

С поражением глаз, длительным субфебрилитетом и похуданием могут протекать хронические формы кампилобактерного колита. При использовании антидиарейного препарата лоперамида возможно сужение зрачка, а М-холинолитиков (платифиллин, атропин) – его расширение. Негативное влияние на орган зрения может быть связано с использованием в комплексном лечении ВЗК иммуннодепресантов, глюкокортикостероидов, нестероидных противовоспалительных и антибактериальных препаратов [9].

Так, на фоне длительного приема глюкокортикостероидов возможны развитие стероидной катаракты, повышение внутриглазного давления с последующим возникновением глаукомы, экзофтальм. Иммунодепрессанты способны оказывать серьезное влияние на орган зрения, особенно при необходимости их длительного приема, в частности, при использовании метотрексата возможны нарушение зрения, конъюнктивит, избыточное слезотечение, катаракта, светобоязнь, корковая слепота (при высоких дозах). Нарушение зрения может возникать при применении фторхинолонов (ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, норфлоксацин), макролидов (рокситромицин), например, прием фторхинолонов может сопровождаться изменением цветового зрения, диплопией, нистагмом, болью в глазах, конъюнктивитом [10].

Поражения кожи при соматических заболеваниях отражают связь кожной патологии с нарушениями гомеостаза и состоянием внутренних органов. Эта связь возможна в нескольких вариантах: соматическое заболевание является причиной кожной болезни; поражения кожи и соматическое заболевание имеют общую этиологию и представляют лишь разные проявления одного и того же процесса, например, при диффузных болезнях соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия) [11].

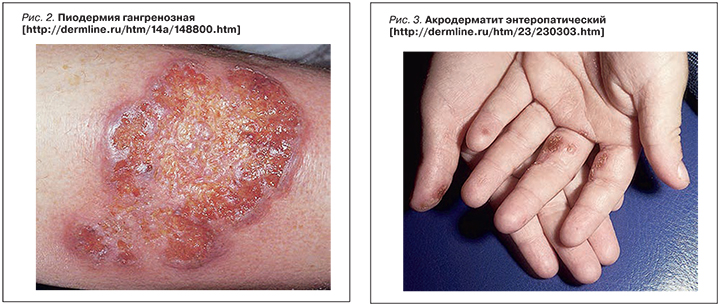

К наиболее известным системным проявлениям при ВЗК относятся узловатая эритема, гангренозная пиодермия – воспалительный нейтрофильный дерматоз с явлениями хронической очаговой гангрены кожи (рис. 2).

Для синдрома мальабсорбции характерны неспецифические (приобретенный ихтиоз, изменения волос, ногтей; гиперпигментации, атрофия кожи, экзематозные и псориазиформные сыпи) и специфические проявления: энтеропатический акродерматит (рис. 3, 4), дефицит витаминов А, В, С и К, дефицит фолиевой кислоты и железа.

Изменения волос характеризуются уменьшением их длины, истончением, сухостью и поредением. Ногтевые пластинки становятся атрофичными, ломкими, замедляется их рост, образуются «линии Бо» (дугообразные борозды Бо-Рейли). В результате потери жировой ткани и коллагена кожа становится истонченной, а вследствие ослабления эластичных свойств – морщинистой, не расправляется после взятия в складку (атрофия кожи). На различных участках кожного покрова могут возникать очаги гиперемии, инфильтрации, шелушения и зуда, напоминающие высыпания при хронической экземе или псориазе. Проявлением дефицита витамина В2 (рибофлавина) являются ангулярный стоматит, глоссит, хейлит; себорейный фолликулярный кератоз кожи лба, крыльев носа; дерматит половых органов [12].

Изменения волос характеризуются уменьшением их длины, истончением, сухостью и поредением. Ногтевые пластинки становятся атрофичными, ломкими, замедляется их рост, образуются «линии Бо» (дугообразные борозды Бо-Рейли). В результате потери жировой ткани и коллагена кожа становится истонченной, а вследствие ослабления эластичных свойств – морщинистой, не расправляется после взятия в складку (атрофия кожи). На различных участках кожного покрова могут возникать очаги гиперемии, инфильтрации, шелушения и зуда, напоминающие высыпания при хронической экземе или псориазе. Проявлением дефицита витамина В2 (рибофлавина) являются ангулярный стоматит, глоссит, хейлит; себорейный фолликулярный кератоз кожи лба, крыльев носа; дерматит половых органов [12].

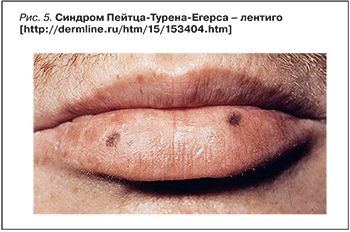

Синдром Пейтца–Турена–Егерса – наследственный полипоз желудочно-кишечного тракта (ЖКТ; преимущественно тонкого кишечника, особенно тощей и подвздошной кишки), сочетающийся с коричневой мелкоточечной пигментацией кожи в окружности рта, СО губ и полости рта, а также кожи в области тыльных поверхностей мелких суставов кистей. Основной и ранний признак этого наследственного синдрома – множественные мелкие пигментные пятна (лентиго) на губах и СО рта (рассеянные на деснах, СО щек и твердого нёба), их величина колеблется от 0,2 до 1 см в диаметре (рис. 5). В типичных случаях пигментные пятна наблюдаются уже у новорожденных. Пятна на губах со временем могут исчезнуть, но пигментация СО рта сохраняется на всю жизнь [13].

Кожный зуд при ВЗК может быть локальным, чаще в анальной области, обусловленным нарушением кишечного микробиоценоза, сопутствующей железодефицитной анемией и непосредственным раздражением кожи при диарее. Генерализованный кожный зуд отмечается при наличии такого внекишечного проявления ВЗК, как склерозирующий холангит, и при использовании лоперамида [14].

Кожный зуд при ВЗК может быть локальным, чаще в анальной области, обусловленным нарушением кишечного микробиоценоза, сопутствующей железодефицитной анемией и непосредственным раздражением кожи при диарее. Генерализованный кожный зуд отмечается при наличии такого внекишечного проявления ВЗК, как склерозирующий холангит, и при использовании лоперамида [14].

Болезни органов пищеварения часто сопровождаются различными изменениями со стороны органов и тканей полости рта. Это объясняется морфофункциональным сходством СО полости рта и пищеварительного тракта, а также наличием тесной взаимосвязи различных отделов ЖКТ с его начальным отделом – полостью рта, осуществляемой посредством анатомических, физиологических и гуморальных взаимосвязей. Наличие у пациента изменений органов и тканей полости рта при ряде заболеваний (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ВЗК, синдром мальабсорбции) вносит определенный вклад в их диагностику [15].

При ВЗК у пациентов возможно развитие синдрома Шегрена (Съегрена), или «сухого синдрома», для которого характерно аутоиммунное поражение слюнных желез. При морфологическом исследовании в слюнных железах выявляется лимфоплазмоцитарная инфильтрация паренхимы с исходом в атрофию. Параллельно развивается фибриноидный некроз стенок мелких протоков, пролиферация и гипертрофия дуктального эпителия с образованием миоэпителиальных островков и облитерацией выводных протоков.

Для распознавания синдрома Шегрена используют триаду признаков: сухой кератоконъюнктивит; ксеростомия и/или паренхиматозный паротит; наличие заболевания, в патогенезе которого участвуют аутоиммунные реакции. Наличие первых двух признаков позволяет поставить диагноз «сухого» синдрома – болезни Шегрена (первичный синдром Шегрена), наличие всех трех признаков – синдрома Шегрена (вторичный синдром Шегрена).

Для клинической картины синдрома Шегрена характерны следующие изменения со стороны органов и тканей полости рта: рецидивирующий паротит или постепенное увеличение слюнных желез; сухость слизистых полости рта (носоглотки) и быстрое развитие множественного, преимущественно пристеночного, кариеса зубов [16].

Одним из ведущих симптомов является ксеростомия, проявляющаяся в первую очередь при жевании и глотании. Из-за отсутствия слюны с ее бактерицидным действием часто развиваются трещины губ, гингивит, язвенный стоматит, кариес зубов. К возможным осложнениям относятся инфицирование и развитие лимфосаркомы слюнных желез.

При острой кишечной инфекции (например, острой дизентерии) СО полости рта имеет интенсивно красный цвет, наиболее выраженный в области языка и нёба, который при хроническом течении дизентерии сменяется на цианотичный. В дебюте болезни СО полости рта отечна, повышена саливация. Четкие отпечатки зубов видны на СО щек по линии смыкания зубов, боковых поверхностях языка. На 2–3-й день заболевания в зависимости от тяжести патологического процесса в кишечнике и выраженности диспепсических явлений возможно появление сухости СО полости рта. Дорсальная поверхность языка может покрываться плотным серовато-желтым налетом.

При выраженной интоксикации, количественном и качественном изменении кишечной микрофлоры наблюдаются гиперплазия нитевидных сосочков и их прокрашивание в коричневый и даже черный цвет. Изменение цвета нитевидных сосочков наиболее выражено у их основания, в верхней части сосочки окрашены менее интенсивно. Нередко наблюдаются зияние концевых отделов выводных протоков мелких слюнных желез в области мягкого нёба в вестибулярной поверхности нижней губы и частичная их обтурация. Одним из осложнений заболевания является развитие кандидоза СО полости рта. На отдельных участках СО возникают очаги гиперемии, на фоне которой появляется белый налет творожистой консистенции, легко снимаемый при поскабливании. При удалении налета СО истончена, нередко мацерирована. Длительность явлений кандидоза полости рта находится в зависимости от основных проявлений заболевания [17].

Кроме этого, в полости рта могут выявляться катаральный и афтозный стоматит, эрозии и неспецифические язвы СО, десквамативный глоссит. Наиболее распространенной патологией СО полости рта при заболеваниях кишечника является хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Нередки случаи появления афт в полости рта задолго до возникновения симптомов со стороны ЖКТ.

У больных с синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике часто обнаруживаются глоссит, афтозный стоматит и заеды, протекающие на фоне дефицита витаминов РР и В12. Изменения языка характеризуются яркой гиперемией с последующим цианозом, отечностью. Возможен складчатый язык, часто встречаются десквамация и сглаженность рельефа языка. СО полости рта бледно-розового цвета, отмечается ее незначительная отечность, дорсальная поверхность языка равномерно обложена налетом серовато-желтого цвета, особенно интенсивно выраженного по утрам в дистальных отделах. Другие изменения СО полости рта, определяемые визуально, обусловлены сочетанием избыточного бактериального роста в кишечнике с поражением других отделов пищеварительной системы.

Для синдрома избыточного бактериального роста в толстом кишечнике характерной является обложенность языка, а при избыточном бактериальном росте в тонком кишечнике – десквамация и атрофические изменения его эпителия.

Нередко изменения СО полости рта отражают суть не «чистой» желудочно-кишечной патологии, а развившихся вторично других нарушений организма. Это определяет трудности установления этиологии и патогенеза воспаления СО полости рта при хронических заболеваниях ЖКТ [18, 19].

При болезни Крона гистологические изменения в макроскопически интактной СО полости рта выявляется у 70% пациентов. Видимые поражения обнаруживаются в 20% случаев независимо от пола и возраста. У отдельных пациентов имеются болезни пародонта [20].

Выделяют следующие виды оральных поражений при болезни Крона: афты, афтозный стоматит; участки воспалительной гиперплазии, трещины или грануляции типа «булыжной мостовой»; индуративные полиповидные образования на ретромолярной или вестибулярной СО; персистирующие темные линейные язвы с гиперплазированными краями; индуративные трещины в средней части верхней губы; диффузные опухоли губ и щек; макрохейлия (увеличение губ).

Указанные поражения полости рта характерны для локализации процесса в толстой кишке, особенно с вовлечением кожи и суставов. Изменения СО полости рта могут предшествовать кишечным расстройствам и протекать бессимптомно.

Воспалительные изменения СО полости рта могут служить первыми клиническими проявлениями болезни Крона или же наблюдаться одновременно с поражением подвздошной и толстой кишки. Чаще всего обнаруживаются афтозный стоматит, макрохейлия или изменения рельефа СО в виде булыжной мостовой [21].

Изменения в полости рта при язвенном колите встречаются в 5–20% случаев. Чаще всего это рецидивирующие афты, численность которых коррелирует со степенью активности основного заболевания. Почти у 30% больных отмечаются незначительные гистологические изменения на фоне макроскопически нормальной СО полости рта.

Практически специфичной для язвенного колита считается пиостома с вегетациями (Pyostomatis vegetans). При этом на СО оболочке щек, губ, нёба возникают припухлости, переходящие в темные щелевидные язвы и папиллярные разрастания. Возможно развитие гингивита с подчелюстной лимфаденопатией. Болезненные изъязвления в полости рта, напоминающие гангренозную пиодермию кожи, встречаются редко и, как правило, сочетаются с кожными поражениями. Язвы могут достигать 1,5–2 см в диаметре и имеют неправильную форму, дно покрыто серым фибринозным налетом. Численность и размеры язв коррелируют со степенью активности язвенного колита. Их развитие возможно после проктоколэктомии у пациентов с плохо функционирующей стомой. У некоторых пациентов с активным течением болезни на СО полости рта, коже щек могут появляться геморрагические язвы неправильной формы, развивающиеся из геморрагических булл [22].

Развитие глоссита при язвенном колите может быть связано с дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты, вторичным кандидозом, последствиями стероидной или антибиотикотерапии.

Появление у пациента жалоб и изменений со стороны органов и тканей полости рта возможно и вследствие проводимой лекарственной терапии заболеваний пищеварительной системы [16].

При приеме антибиотиков возможно развитие кандидоза СО полости рта, обусловленное биологическим действием препаратов. Например, использование кларитромицина предполагает возможность развития нарушения вкуса (искажение и изменения восприятия вкуса); глоссита, стоматита, изменения цвета языка и цвета зубов (в большинстве случаев обратимое). Обесцвечивание зубов обычно восстанавливается профессиональной чисткой у стоматолога.

Прием метронидазола может сопровождаться изменением вкусовых ощущений, металлическим привкусом во рту, сухостью во рту, возможно развитие глоссита и стоматита. Применение тетрациклина, кроме общеизвестного необратимого изменения цвета зубов у детей в период их развития, предполагает возможность появления сухости во рту, глоссита, изменения цвета языка. При использовании антибиотиков резерва – рифабутина и рифампицина – возможно красно-коричневое окрашивание языка, слюны и других биологических жидкостей организма.

У пациентов с хроническими ВЗК также следует помнить о возможных побочных эффектах лекарственных препаратов, применяемых для их лечения. Для аминосалицилатов, глюкокортикостероидов, иммуносупрессоров и инфликсимаба характерны повышенная кровоточивость (вследствие тромбоцитопении) и угнетение иммунитета, проявляющееся замедлением заживления ран, снижением устойчивости к инфекциям. При приеме аминосалицилатов отмечаются сухость во рту и стоматит. Терапия иммуносупрессорами (метотрексат, азатиоприн и др.) может сопровождаться развитием язвенного стоматита и гингивита.

Использование инфликсимаба может быть причиной хейлита, отека лица и губ аллергического генеза, герпетических высыпаний, лимфаденопатии, васкулита (преимущественно кожного), кандидоза полости рта.

Знание врачом первого контакта (терапевтом и врачом общей практики) возможных изменений со стороны органа зрения, кожных проявлений и возможных изменений СО полости рта при заболеваниях кишечника позволит улучшить их диагностику и будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи пациентам.