Желчнокаменная болезнь

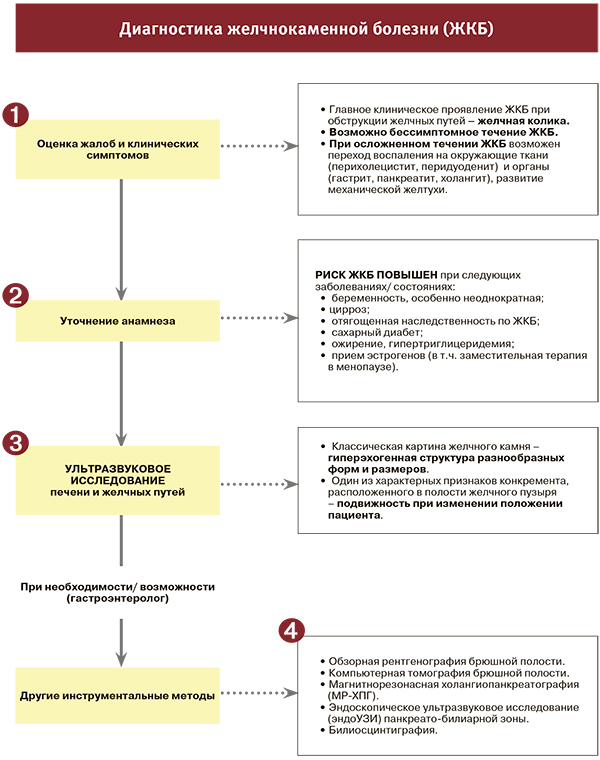

Диагностика

1.

- Чаще всего клинические проявления желчнокаменной болезни (ЖКБ) регистрируются в возрасте 40–69 лет. Наблюдаемые закономерности в течении этого заболевания отражены на рисунке.

- Желчную колику необходимо дифференцировать с проявлениями нижнего инфаркта миокарда, начинающейся атакой панкреатита, кишечной коликой. Для исключения инфаркта миокарда (особенно в группах риска по ишемической болезни сердца), целесообразно проведение электрокардиографии (ЭКГ).

2. В основе ЖКБ лежит изменение вязкости желчи (дисхолия), связанное с нарушением ее физико-химических свойств. Предпосылками к этому могут быть:

- гиперсекреция желчи с повышенным содержанием холестерина, который легко кристаллизуется и выпадает в осадок;

- высококалорийное питание с большим содержанием жира, холестерина и сахара;

- нерациональное питание рафинированной пищей, содержащей мало клетчатки;

- малоподвижный образ жизни, ведущий к гипотонии желчного пузыря и застою желчи;

- высокое содержание холестерина в организме, например, при ожирении, сахарном диабете, семейной гиперхолестеринемии;

- высокое содержание в организме билирубина (например, при гемолитических анемиях т.д.), жирных, желчных кислот;

- гормональные расстройства;

- длительный прием лекарств, способствующих сгущению желчи;

- воспалительные заболевания желчного пузыря.

3. УЗИ-признаки острого холецистита (при симптомном течении ЖКБ – до 10% случаев): явная болезненность при компрессии датчиком непосредственно в проекции желчного пузыря («ультразвуковой симптом Мерфи» – наиболее специфичный и показательный признак), наличие жидкости вокруг желчного пузыря, утолщение его стенки (≥4 мм).

4. Обзорная рентгенография брюшной полости позволяет обнаружить желчные камни при достаточном содержании в них кальция: этим методом выявляются 10-15% холестериновых и около 50% пигментных камней.

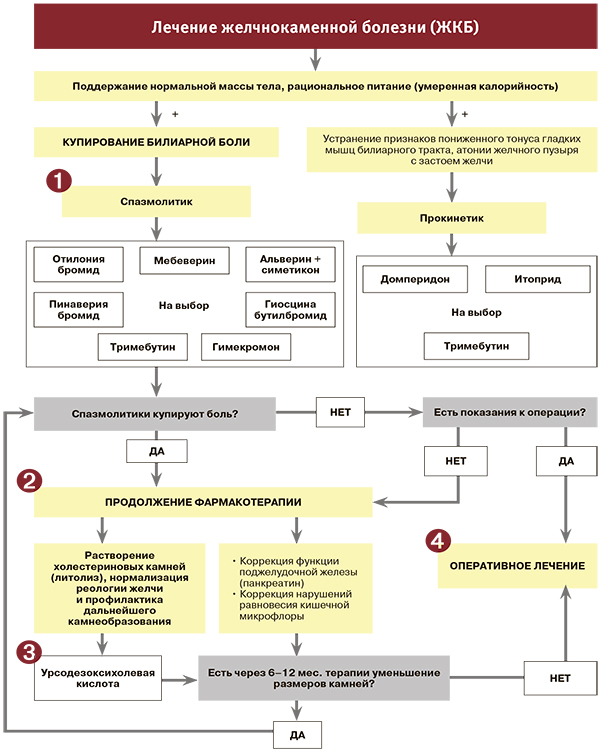

Лечение

1. Многолетний опыт наблюдений за хроническими заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей показал, что наиболее эффективными в терапевтическом лечении желчнокаменной болезни (ЖКБ) являются миотропные спазмолитики.

2.

- Показания к проведению литолитической терапии (урсодезоксихолевой кислотой): обнаружение рентгенопрозрачных камней при обзорной рентгенографии (или КТ) брюшной полости, величина холестериновых конкрементов ≤ 20 мм.

- Проведение литолитической терапии возможно при сохранности сократительной способности желчного пузыря, проходимости желчных протоков и кишечнопеченочной циркуляции.

- Литолитическая терапия противопоказана при обнаружении кальцифицированных камней, которые невозможно растворить. Пигментные камни не поддаются растворению урсодезоксихолевой кислотой.

- Даже при строгом отборе больных для литолитической терапии растворить камни или уменьшить их размеры удается не более чем у 60% из них, причем этот эффект достигается при мелких чисто холестериновых камнях. После прекращения приема литолитических препаратов отмечается высокий процент рецидива заболевания.

3.

- Лечебный эффект при приеме урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) можно ожидать через 1,5—2 года. Лучшие результаты наблюдаются при ограничении употребления жирной пищи, насыщенной холестерином.

- Применение УДХК показано тяжелым больным с высоким операционноанестезиологическим риском и больным, отказывающимся от операции или экстракорпоральной литотрипсии (ЭКЛТ). Также терапию УДХК широко применяют в комплексе с другими методами, в частности, с той же ЭКЛТ.

- При проведении консервативной терапии следует быть готовым к тому, что она может спровоцировать появление желчных колик вследствие миграции конкрементов и закупорки билиарного тракта.

- В конце первого месяца терапии УДХК и затем каждые 2—3 месяца необходим контроль уровня печеночных ферментов в сыворотке крови (АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП, ГлДГ) и билирубина. Эффективность лечения должна контролироваться УЗИ и рентгенологической диагностикой желчевыводящих путей.

4.

- Показания к хирургическому лечению ЖКБ:

- неэффективность терапевтического воздействия лекарствами-литолитиками;

- реальная угроза развития осложнений.

- В ранние сроки заболевания существующие хирургические методы лечения (ЭКЛТ, лапароскопическая холецистэктомия, лапароцентезные операции, лапаротомия и др.) дают хорошие результаты, лечение протекает с низким риском осложнений и летального исхода.