ВВЕДЕНИЕ

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое иммуновоспалительное заболевание, характеризующееся деструктивным поражением преимущественно мелких суставов кистей и стоп, воспалительными изменениями со стороны внутренних органов.

Продолжительность жизни у мужчин с РА ниже, чем в общей популяции, в среднем на 7 лет, у женщин – на 3 года [1]. Наиболее частыми причинами повышенной смертности у данной категории больных являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), инфекции, поражения респираторного тракта и почек [1]. По данным популяционных исследований, повышение риска развития ССЗ у больных РА более чем вдвое, по сравнению с общей популяцией, может быть связано не только с ранним развитием атеросклероза, накоплением традиционных факторов кардиоваскулярного риска, но и с особенностями основного заболевания (активность системного воспаления, возраст дебюта и продолжительность РА), специфичностью побочных эффектов применяемой базисной противовоспалительной терапии (БПВТ), в частности глюкокортикоидов и нестероидных противовоспалительных препаратов [2–4]. В связи с наличием болезнь-специфических кардиоваскулярных факторов риска Европейская антиревматическая лига (EULAR) рекомендовала при расчете индекса 10-летнего риска осложнений от сердечно-сосудистых причин для больных РА, серопозитивных по ревматоидному фактору и/или антителам к циклическому цитруллинированному пептиду или к модифицированному цитруллинированному виментину, с продолжительностью заболевания ≥10 лет, наличием внесуставных (системных) проявлений заболевания использовать повышающий коэффициент 1,5 (SCORE/EULAR) [5]. Несмотря на использование данного индекса, по мнению ряда авторов, у больных РА имеет место недооценка общего сердечно-сосудистого риска (ССР) [6, 7]. По данным I. Hollan и соавт. (2015), существующие шкалы (SCORE, Фрамингемская, Рейнольдса, QRISK II, ACC/AHA 2013), основанные на учете традиционных факторов ССЗ, даже при введении поправочных коэффициентов, не всегда позволяют объективно оценить ССР у больных РА [8].

Изучение ранних маркеров ССЗ, своевременное выявление факторов риска и поражения органов-мишеней для оценки ССР у больных РА представляет несомненный интерес.

Артериальная ригидность (АР) в последние годы рассматривается как важный интегральный показатель оценки ССР [9, 10]. По данным литературы, системное воспаление способствует снижению эластичности артерий мелкого и крупного калибра у больных РА [11]. Сведений о клинико-диагностическом значении исследования суточного мониторирования АР (СМАР) для оценки ССР у больных РА в литературе не представлено.

Цель исследования. Определение клинико-диагностическое значение нарушений АР по данным СМАР в оценке общего ССР у больных РА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 74 женщины с достоверным РА (согласно критериям ACR 1987 и/или EULAR/ACR 2010), находившиеся на стационарном лечении в отделении ревматологии ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов). Средний возраст пациенток составил 58,11±6,45 года; средняя продолжительность РА 8 [4; 14] лет.

В исследование были включены 74 женщины с достоверным РА (согласно критериям ACR 1987 и/или EULAR/ACR 2010), находившиеся на стационарном лечении в отделении ревматологии ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов). Средний возраст пациенток составил 58,11±6,45 года; средняя продолжительность РА 8 [4; 14] лет.

Критериями включения в исследование были женский пол, возраст от 45 до 74 лет, стабильная доза БПВТ, прием глюкокортикоидов менее 7,5 мг/сут в пересчете на преднизолон. Критериями исключения являлись курение, сахарный диабет, вторичная артериальная гипертензия (АГ), ассоциированные с АГ клинические состояния, наличие онкологических и лимфопролиферативных заболеваний. Все участники исследования подписали информированное согласие на сбор и обработку персональной информации. Протокол обследования был утвержден этическим комитетом ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России.

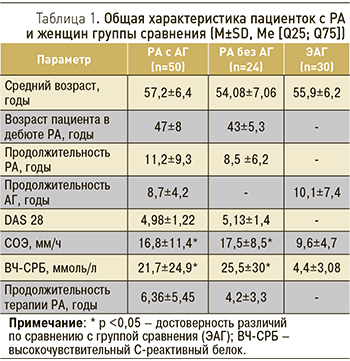

Согласно данным анамнеза, медицинской документации, данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД), у 50 пациенток была выявлена АГ. Эти больные составили первую группу обследованных женщин с РА и АГ, во вторую группу вошли 24 пациентки с РА без АГ, в группу сравнения были включены 30 женщин с эссенциальной АГ (ЭАГ) бeз РА и других воспалитeльных заболeваний суставов и позвоночника. Пациентки всех трех групп были сопоставимы по полу и возрасту (табл. 1). Группу контроля составили 22 практически здоровые женщины (срeдний возраст 54,13±6,25 года), сопоставимые по возрасту с обследованными больными.

Пациентки с РА были сопоставимы по характеру и длительности принимаемой БПВТ. Так, большинство больных получали монотерапию метотрексатом (60%) в дозе от 7,5 до 20 мг/нед, глюкокортикоиды на момент обследования принимали 79,3%, нестероидные противовоспалительные препараты – 77,3% пациентки.

Для определения активности РА использовали индекс активности Disease Activity Scorе 28 (DAS28), по данным лабораторного исследования оценивали уровень маркеров воспаления (скорость оседания эритроцитов, ВЧ-СРБ). Все пациентки имели умеренную или высокую активность РА по DAS28 – 5,08 [4,04; 5,85]. Субъективная оценка боли осуществлялась с использованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).

Всем обследуемым был рассчитан индекс SCORE, больным РА – в модификации SСОRЕ/ЕULАR. Риск фатальных осложнений по шкале SСОRЕ (SСОRЕ/ЕULАR) выражался в баллах и считался низким, если был меньше 5, высоким – при значениях от 5 до 10.

Всем обследуемым был рассчитан индекс SCORE, больным РА – в модификации SСОRЕ/ЕULАR. Риск фатальных осложнений по шкале SСОRЕ (SСОRЕ/ЕULАR) выражался в баллах и считался низким, если был меньше 5, высоким – при значениях от 5 до 10.

Всем больным проведены СМАД и СМАР с использованием аппарата BPlab с технологией Vasotense (Россия). Были изучены среднесуточные показатели АД, ригидности сосудистой стенки, приведенные к единому АД 100 мм рт.ст. и частоте сердечных сокращений 60 в минуту: скорость распространения пульсовой волны в аорте (PWVao 100), индекс АР (ASI 100), амбулаторный индекс АР (AASI), время распространения отраженной волны (RWTT 100). Индекс аугментации оценивали при приведении к единой частоте сердечных сокращений 75 в минуту (Aix 75).

Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи пакетов статистических программ Microsoft Office Excel 2007, Statistica 7.0 (Statsoft, USA). Для проверки нормальности распределения признака использовали метод Колмогорова–Смирнова. Для описания нормально распределенных количественных признаков использовали среднее значение признака и среднее квадратичное отклонение (M±SD); для описания выборочного распределения признаков, отличающегося от нормального, указывали медиану, верхний и нижний квартили – Me [Q25; Q75]. При нормальном распределении использовался критерий t: парный – при изучении динамики показателей внутри группы, непарный – при сравнении независимых выборок (между исследовавшимися группами). При изучении показателей с распределением, отличавшимся от нормального, применялись критерии Вилкоксона и Манна–Уитни. Проводили корреляционный анализ с помощью метода Спирмена (ρ). Различия между показателями считались достоверными при р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Большинство обследованных больных РА имели низкий ССР по данным шкалы SСОRЕ/ЕULАR. При сочетании РА и АГ высокий ССР регистрировался в 2 раза чаще, чем у больных ЭАГ (в группе ЭАГ SСОRЕ >5 баллов наблюдался только в одном случае – 3,33%; p=0,04); в группе контроля он отсутствовал. Пациентки с сочетанием РА и АГ имели достоверно более высокий ССР по шкале SСОRЕ/ ЕULАR, чем больные РА без АГ и женщины контрольной группы: 2,1 [0,5; 2,9] против 0,8 [0,33; 1,05] и 0,57 [0,44; 1,1] балла соответственно (p <0,001). В группе ЭАГ риск составил 1,3 [0,48; 1,34] балла.

Большинство обследованных больных РА имели низкий ССР по данным шкалы SСОRЕ/ЕULАR. При сочетании РА и АГ высокий ССР регистрировался в 2 раза чаще, чем у больных ЭАГ (в группе ЭАГ SСОRЕ >5 баллов наблюдался только в одном случае – 3,33%; p=0,04); в группе контроля он отсутствовал. Пациентки с сочетанием РА и АГ имели достоверно более высокий ССР по шкале SСОRЕ/ ЕULАR, чем больные РА без АГ и женщины контрольной группы: 2,1 [0,5; 2,9] против 0,8 [0,33; 1,05] и 0,57 [0,44; 1,1] балла соответственно (p <0,001). В группе ЭАГ риск составил 1,3 [0,48; 1,34] балла.

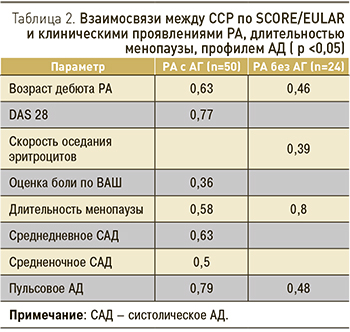

У пациенток с РА независимо от наличия или отсутствия АГ были выявлены взаимосвязи между величиной ССР по шкале SСОRЕ/ЕULАR и возрастом в дебюте РА, длительностью менопаузы, величиной пульсового АД (р <0,05; табл. 2).

У пациенток с РА без АГ отмечено нарастание значения индекса SСОRЕ/ЕULАR по мере увеличения СОЭ (ρ=0,39), у больных РА с АГ – по мере увеличения активности по DАS28 (ρ=0,77), выраженности боли по ВАШ (ρ=0,36). У всех пациенток с РА имелась взаимосвязь между значением индекса SСОRЕ/ЕULАR и возрастом дебюта РА (ρ=0,46–0,63; р <0,05 для всех случаев).

Для оценки фактического ССР было проведено СМАР, согласно которому у больных РА выявлено повышение величины показателей суточных параметров АР, а при наличии АГ – нарастание этих изменений.

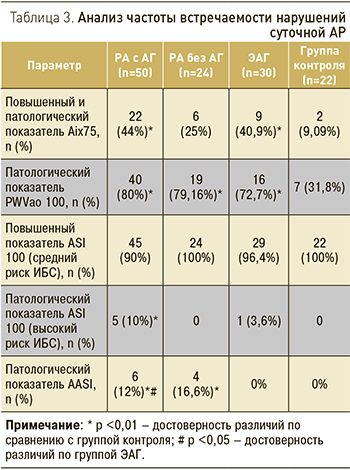

Различия среднесуточных показателей Аix 75 у пациенток основных групп и лиц группы контроля не достигали статистической достоверности. Однако более 40% пациенток с РА + АГ и ЭАГ имели повышенные или патологические их значения, что встречалось достоверно чаще, чем у здоровых женщин (p <0,01; табл. 3). Повышение Аix 75 зафиксировано у 25% пациенток с РА без АГ.

Среднесуточные значения PWVаo 100 у обследованных женщин всех групп превышали 10 м/с. Данная величина утверждена в качестве независимого фактора ССР и маркера поражения сосудистой стенки (ESH/ESC, 2013) [12]. У большинства (80%) больных РА независимо от наличия АГ отмечено увеличение данного индекса, что было достоверно чаще, чем у лиц группы контроля (31,8%; p <0,01).

Программным обеспечением аппарата BPlаb автоматически был рассчитан риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) на основании величины среднесуточного АSI 100. Согласно полученным данным, 10% пациенток с РА и АГ имели высокий риск ИБС (АSI 100 >209 мм рт.ст.), что было достоверно чаще, чем у больных ЭАГ (3,33%) и обследованных остальных групп (0%; p <0,01).

Среднесуточные значения RWTT 100 у пациенток с РА как с наличием АГ (134 [126; 143] мс), так и без нее (139 [133; 149] мс), а также у больных ЭАГ (132,5 [128,25; 143] мс) были достоверно ниже, чем у лиц группы контроля (148 [141,75; 154,75] мс; p <0,01), что позволяет сделать заключение о повышенной АР у пациенток основных групп и у женщин группы сравнения.

У больных с РА и АГ выявлено статистически значимое повышение ААSI по сравнению с группой ЭАГ: 0,47±0,2 против 0,38±0,15 (р=0,01). Величина ААSI у пациенток с РА без АГ была выше, чем у женщин группы контроля: 0,48 против 0,29±0,17 (р=0,00001). Патологические значения ААSI >0,07 были зарегистрированы у больных РА независимо от наличия или отсутствия гипертензии. У лиц группы контроля патологические значения данного показателя не выявлялись (p <0,01).

В исследовании М.А. Громовой и соавт. (2015) у больных РА без ССЗ за исключением АГ выявлялся низкий и средний ССР по SСОRЕ/ЕULАR, при этом у 90% из них имело место поражение органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка и/или увеличение скорости пульсовой волны) [13].

Результаты нашего исследования подтверждаются данными исследования РЕМАРКА (2014), в ходе которого было определено, что наиболее часто сердечно-сосудистые осложнения развиваются у больных РА с низким или умеренным ССР, согласно существующим стандартным методам его определения, но с высокой клинико-иммунологической активностью болезни [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокий риск сердечно-сосудистых осложнений по шкале SСОRЕ/ЕULАR выявляется у небольшого числа больных РА (в нашем исследовании у 6,8% пациенток с сочетанием РА и АГ), что не согласуется с данными о повышении сердечно-сосудистой смертности у этой категории пациентов.

Согласно результатам СМАР, повышение PWVаo 100 выявлено у большинства (80%) больных РА как при наличии АГ, так и при ее отсутствии. Повышенные и патологические показатели Аix 75 встречаются у каждой второй пациентки с РА и АГ, у каждой четвертой больной РА без АГ, высокий риск ИБС (по АSI 100) отмечается у 10% пациенток с РА и АГ.

Повышение жесткости сосудов, независимо от уровня АД, является предиктором развития ССЗ. Выявленное повышение суточных показателей АР у больных РА без АГ, по сравнению с практически здоровыми женщинами, позволяет рассматривать РА в качестве независимого фактора увеличения жесткости артерий.

По данным нашего исследования, анализ суточной АР может использоваться для оценки ССР у больных РА.