Распространенность тревожных расстройств (ТР), по разным данным, составляет от 6,0 до 13,6% [1, 2]. Каждый четвертый житель планеты хотя бы раз в жизни перенес то или иное ТР. Практически каждый человек в течение жизни неоднократно переживает состояния тревоги. Нормальная тревога помогает адаптироваться к необычным ситуациям, возрастает в условиях высокой субъективной значимости выбора, внешней угрозе, при недостатке информации и времени. Повышение тревоги до оптимальных уровней способствует усилению концентрации внимания и продуктивности мышления [3].

В то же время при ряде объективных и субъективных условий тревога становится избыточно выраженной, теряет свой адаптивный характер и рассматривается как патологическая [2, 4–6]. Интенсивное переживание тревоги ведет к дезорганизации психической и интеллектуальной деятельности и существенно нарушает качество жизни [7]. Трансформируясь из нормальной в патологическую, тревога становится основой для формирования ТР.

Выделяют биологические и психологические предпосылки к формированию тревожных расстройств [8]. Психологические аспекты этиопатогенеза представлены в рамках различных психологических концепций. В частности, психоаналитическая теория рассматривает тревогу как сигнал появления неприемлемой, запретной потребности или импульса, которые побуждают индивида бессознательно предотвращать их выражение. С позиций бихевиоризма тревога, и в частности фобии, первоначально возникает как условно-рефлекторная реакция на болезненные или устрашающие стимулы. Когнитивная психология делает акцент на ошибочных и искаженных мыслительных образах, предшествующих появлению тревоги.

Биологические теории в качестве первоисточника тревоги рассматривают специфическое состояние мозгового субстрата. В данной парадигме любые ТР интерпретируются как следствие церебральных патологических изменений в виде нарушения функционирования вегетативной нервной системы, лимбической системы; кроме этого, биологические теории не исключают роль аутоиммунных процессов и наследственных предпосылок как факторов, предрасполагающих индивида к тревоге [9]. Исследования биоэлектрической активности мозга пациентов с ТР показывают различия пространственно-частотных характеристик электроэнцефалографии (ЭЭГ) у лиц с повышенным уровнем тревожности как во время бодрствования, так и во сне [10, 11]. Исследование уровня церебрального метаболизма позволяет рассматривать в основе мозгового обеспечения реактивной тревожности систему, наиболее устойчивыми звеньями которой являются верхнетеменная ассоциативная кора, парагиппокампальная извилина, таламус и хвостатое ядро, амигдалярный отдел мозга [1, 8]. Главными медиаторами, принимающими участие в формировании ТР, служат гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и серотонин [12].

Особенностью современного подхода к вопросу изучения тревоги является представление о ее многофакторной природе, основанное на признании единства биологических, психологических и социальных причин ТР.

Особенностью современного подхода к вопросу изучения тревоги является представление о ее многофакторной природе, основанное на признании единства биологических, психологических и социальных причин ТР.

Этиопатогенетическое соотношение соматических заболеваний и тревожных расстройств

ТР – группа феноменологически близких, но этиопатогенетически разнородных психопатологических состояний. Принято выделять первичные и вторичные ТР.

В соответствии с DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) к первичным ТР отнесены:

- паническое расстройство;

- агорафобия без панического расстройства;

- специфические фобии;

- социальная фобия;

- генерализованное ТР (ГТР);

- сепарационное ТР.

Обсессивно-компульсивное и посттравматическое стрессовое расстройства выделены в отдельные подгруппы.

Вторичные ТР могут возникать как проявление других заболеваний. Наконец, ситуативная тревога проявляется в ответ на стресс, в том числе при возникновении соматического заболевания и госпитализации.

Большинство людей, страдающих ТР, обращаются к врачам общей практики или неврологам и чаще получают симптоматическую фармакотерапию, дающую недостаточный или временный эффект. Недооценка ТР, его недостаточная терапия могут создавать трудности в коррекции общесоматических проблем и служить фактором прогрессирования соматических заболеваний [13].

Диагностическая рубрификация тревожных расстройств

Существующие классификации ТР предполагают формирование самостоятельных рубрик, основанных на понимании тревоги не как синдрома, а как отдельной диагностической единицы. Тревога и ТР рассматриваются в двух наиболее широко используемых диагностических система – МКБ-10 (Международной классификации болезней 10-го пересмотра) и американской DSM-IV-TR.

В МКБ-10 не используется традиционная дифференциация между неврозами и психозами, которая имела место в МКБ-9. Тем не менее термин «невротические» сохраняется в названии большой группы расстройств F40–F48: «невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства» [14]. DSM-V выделяет следующие группы ТР: паническое расстройство, агорафобию, социофобию, специфические фобии, обсессивно-компульсивное расстройство и ГТР, острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Характеристика различных вариантов тревожных расстройств

Характеристика различных вариантов тревожных расстройств

В группу ТР входят несколько довольно разнородных заболеваний, связанных одним общим признаком – высоким уровнем тревоги, которая носит стойкий характер, может ограничиваться или не ограничиваться какими-либо определенными обстоятельствами (фиксированная или нефиксированная, личностная и ситуативная).

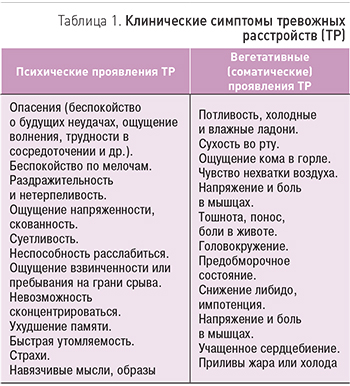

Клинически ТР складываются из психических и соматических (вегетативными) симптомов (табл. 1).

ГТР (F41.1) характеризуется тревогой, которая носит генерализованный и стойкий характер, не ограничивается какими-либо определенными средовыми обстоятельствами и даже не возникает с явной предпочтительностью в этих обстоятельствах (т.е. является нефиксированной).

Для постановки диагноза первичные симптомы тревоги должны присутствовать у больного в течение как минимум 6 нед. Наиболее часто в качестве таких симптомов выступают:

- беспокойство, суетливость или нетерпеливость;

- быстрая утомляемость;

- расстройство концентрации внимания и памяти;

- раздражительность;

- мышечное напряжение;

- нарушение сна.

Диагностические критерии для ГТР менее четкие, чем для других вариантов ТР, и, скорее, построены по принципу исключения.

Основная черта панического расстройства (F 41.0) – периодически повторяющиеся приступы паники, возникающие спонтанно, внезапно, без видимой связи с внешними раздражителями (как гром среди ясного неба), длящиеся 5–30 мин и сопровождающиеся такими симптомами, как одышка, сердцебиение, головокружение, удушье, боль в груди, дрожь, усиленное потоотделение, страх умереть или сойти с ума. Приступы часто возникают в ситуации, когда больные стеснены в свободе передвижения или в помещении, откуда они не сумеют выбраться и где не смогут получить помощь.

Паническому расстройству нередко сопутствует агорафобия, которая включает страх не только открытых пространств, но и любых ситуаций, из которых нет возможности немедленно выбраться и вернуться в безопасное место.

Фобические ТР (F40) клинически проявляются как страхи сверхценного содержания, которые не оправдываются конкретной угрозой или не соответствуют ей по степени значимости.

Ниже перечислены характерные свойства фобий:

- выраженный и устойчивый или неразумный страх, связанный с наличием или ожиданием специфического объекта или ситуации;

- немедленная фобическая реакция на тревожный стимул;

- осознание пациентом чрезмерности и неразумности страха;

- избегание фобических ситуаций;

- выраженный дистресс, связанный с осознанием фобии.

Тематика фобий может быть разнообразной. К наиболее частым вариантам фобий относят нозофобию (страх болезни, например канцерофобия), агорафобию (страх оказаться в людской толпе, общественном месте, какой-либо поездке, особенно самостоятельной), социальная фобия (выраженный страх оказаться в центре внимания или страх повести себя так, что это вызовет смущение или унижение в определенных ситуациях, таких как общение или прием пищи в общественных местах, публичные выступления, случайная встреча знакомых лиц на публике, посещение общественных туалетов, пребывание в небольших компаниях) и т.д.

Тематика фобий может быть разнообразной. К наиболее частым вариантам фобий относят нозофобию (страх болезни, например канцерофобия), агорафобию (страх оказаться в людской толпе, общественном месте, какой-либо поездке, особенно самостоятельной), социальная фобия (выраженный страх оказаться в центре внимания или страх повести себя так, что это вызовет смущение или унижение в определенных ситуациях, таких как общение или прием пищи в общественных местах, публичные выступления, случайная встреча знакомых лиц на публике, посещение общественных туалетов, пребывание в небольших компаниях) и т.д.

Определяющим критерием специфических (изолированных) фобий (F40.2) выступает страх в рамках строго ограниченной ситуации или строго определенных объектов (высота, змеи, пауки, полеты на самолете и т.д.).

Обсессивно-компульсивное расстройство (F42) включает навязчивости, которые нередко приводят к формированию навязчивых действий и ритуалов (компульсии). Навязчивости (обсессии) – это упорно и неотступно преследующие человека идеи, мысли или импульсы, которые воспринимаются как болезненные и неприятные, например богохульные мысли, мысли об убийстве или сексе. Для них характерны следующие признаки:

- воспринимаются как навязчивые и неуместные;

- не являются результатом чрезмерного беспокойства о реальных проблемах;

- сопровождаются безуспешным стремлением подавлять, избегать, игнорировать их или нейтрализовывать другими мыслями или действиями;

- осознаются пациентом как продукт его собственной психики.

Компульсивность – повторяющееся, целенаправленное и намеренное поведение, возникающее как реакция на навязчивости с целью нейтрализовать или предотвратить психологический дискомфорт. Примером здесь могут быть навязчивые мысли на тему грязи и загрязнения, приводящими к навязчивому мытью и избеганию «загрязняющих» объектов, патологический счет и навязчивая проверка, например многократные проверки, выключен ли газ или возвращения на одну и ту же улицу, чтобы убедиться, что никого не задавил и др.

Постстрессовая тревога в рамках посттравматического стрессового расстройства (F43.1) развивается после угрожающих жизни ситуаций или катастрофы (военные действия, автомобильная катастрофа, пожар, наводнение, изнасилование и т.п.). Для нее характерны стойкие болезненные воспоминания, повышенная возбудимость, раздражительность и вспышки гнева, нарушения сна и кошмары, включающие картины пережитой ситуации, чувство одиночества и недоверия, ощущение собственной неполноценности, избегание общения и любых видов деятельности, которые могут напомнить происшедшие события.

Смешанное тревожное и депрессивное расстройство (F41.2) диагностируется в случаях, когда у больного присутствуют симптомы как тревоги, так и депрессии, но ни те, ни другие по отдельности не являются отчетливо доминирующими или выраженными.

В рамках специфических расстройств личности (F60) (термин, тождественный более привычному для русскоязычного читателя понятию «психопатии») относительно недавно (впервые лишь в DSM-III) появилось тревожное («уклоняющееся», «избегающее») расстройство личности (F60.6). В какой-то мере оно напоминает сенситивный тип психопатии, не всегда выделявшийся в российских классификациях. Пациентов с этим расстройством уже с раннего детства характеризуют как робких, застенчивых людей с заниженной самооценкой. Гипертрофированный страх вызвать к себе даже незначительное критическое отношение приводит их к избегающему поведению.

Близко к тревожному типу по клинической картине примыкает зависимое расстройство личности (F60.7). Как и предыдущее нарушение, оно также заимствовано из DSM, и в классической российской и немецкой психиатрии отсутствовало. Неуверенность в себе, опасение проявления каких-либо заметных реакций (особенно сексуальных и агрессивных) объединяются выраженной тревогой, страхом быть покинутым значимым человеком.

Близко к тревожному типу по клинической картине примыкает зависимое расстройство личности (F60.7). Как и предыдущее нарушение, оно также заимствовано из DSM, и в классической российской и немецкой психиатрии отсутствовало. Неуверенность в себе, опасение проявления каких-либо заметных реакций (особенно сексуальных и агрессивных) объединяются выраженной тревогой, страхом быть покинутым значимым человеком.

Специфические ТР детского возраста представлены в рубрике F93 «Эмоциональные расстройства детского возраста». Большая часть их является по существу преувеличением нормальных тенденций в процессе развития, нежели качественно новыми феноменами. Примером может служить ТР в связи со страхом разлуки в детском возрасте (F93.0). У таких детей не формируются навыки самостоятельного поведения, и страх разлуки приобретает гипертрофированные размеры.

Диагноз «социальное ТР детского возраста» (F93.2) используется только для расстройств, возникающих у детей младше до 5 лет и не соответствующих обычным для этого возраста проявлениям. В этом случае обращает на себя внимание выраженная разница между поведением ребенка в домашней обстановке и во внесемейных социальных ситуациях, что сопровождается проблемами социального функционирования.

Лечение ТР

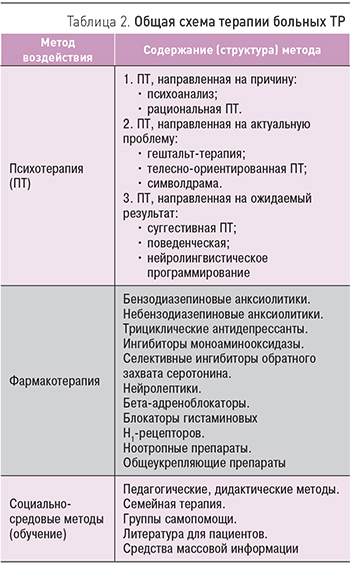

Современное лечение ТР основано на интегративном подходе, сочетающем психотерапию, психофармакотерапию и социально-средовое воздействие (табл. 2).

Психотерапия (ПТ) – основной метод в комплексной терапии ТР. В настоящее время в распоряжении психотерапевта имеется большой арсенал средств, начиная от простых, которые решают задачу улучшения симптомов, до сложных, направленных на разрешение внутренних конфликтов пациента. Большинство схем ПТ основано на предположении, что тревога обусловлена преувеличенной оценкой угрозы или неверной трактовкой собственного состояния повышенной активации. Чрезмерная настороженность приводит к сужению внимания и снижению его концентрации, а также к нарушениям самоконтроля и правильного реагирования. Важнейшей целью ПТ является поэтапное приведение пациентов к осознанию сути своего психологического конфликта, далее – к постепенной модификации прежних неадекватных схем и установок и в конечном итоге – к выработке новой, более гармоничной и гибкой системы взглядов и отношений, более зрелых механизмов адаптации, к восстановлению самоконтроля и адекватного реагирования.

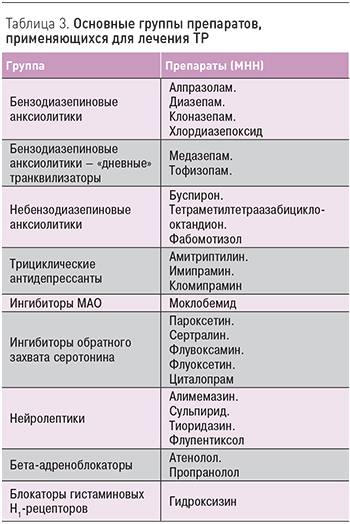

Особую роль в терапии ТР играет психофармакотерапия (табл. 3). Сегодня применяется широкий спектр противотревожных препаратов, позволяющих влиять не только на психические, но и на соматовегетативные проявления тревоги.

В ряде случаев психотропные препараты могут плохо переноситься пациентами из-за побочных эффектов, что в конечном итоге нивелирует их терапевтическую эффективность. В качестве альтернативной терапии рассматриваются официнальные препараты растительного происхождения (монопрепараты и комплексные препараты с экстрактами пассифлоры, пустырника, мелиссы, валерианы и т.п.) и гомеопатические препараты, имеющие существенно меньше побочных эффектов. Основные показания для применения препаратов этой категории – кратковременные субсиндромальные или «неразвернутые» (мягкие) ТР. Также в этих случаях показаны антигистаминные средства с седативным эффектом (гидроксизин), небензодиазепиновые анксиолитики (фабомотизол и др.).

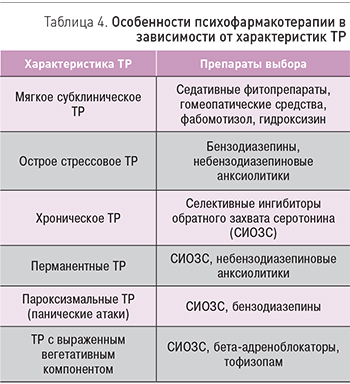

Выбор психотропного препарата зависит от характеристик ТР (табл. 4):

- степени выраженности уровня тревоги;

- длительности заболевания (острое, хроническое);

- типа течения (пароксизмальные или перманентные нарушения).

По мере усложнения клинической картины и хронизации тревоги приоритет все в большей степени отдается антидепресантам или комбинированной терапии. В качестве препаратов первого выбора для лечения хронических ТР являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Бензодиазепиновые анксиолитики используются для купирования острых симптомов тревоги и не должны применяться более 4 нед из-за угрозы формирования синдрома зависимости.

Среди других препаратов, применяемых в терапии ТР, можно отметить препараты, улучшающие гемодинамические и метаболические процессы в ЦНС (пирацетам, гамма-аминомасляная кислота, у детей – гопантеновая кислота).

В настоящее время в мировой клинической практике накапливается материал, свидетельствующий о том, что специально подобранные «афферентные (сенсорные) притоки» способствуют оптимизации вегетативной регуляции при различных патологических состояниях, в частности при ТР. Для решения этих задач в комплексном лечении ТР используются акустические (музыка), обонятельные (запахи), зрительные и другие сенсорные притоки, а также комбинированные формы психосенсорного воздействия. Другими направлениями терапии могут быть методы, основанные на физиогенном воздействии: рефлексотерапия, массаж.

Заключение

Таким образом, непременным залогом успешности терапии ТР является комплексный подход, включающий наряду с полноценной фармакотерапией широкий спектр психотерапевтических, физиотерапевтических и социально-реабилитационных мер.