Восполнение пробелов лишь по фундаментальным наукам недостаточно для надлежащей подготовки современного терапевта. Изменившиеся отраслевые реалии требуют от специалиста первичного звена детально ориентироваться в самых разных областях внутренней медицины [1, 2]. Иными словами, врач первичного звена должен знать практически все. По крайней мере пациентов с наиболее распространенными заболеваниями и патологическими состояниями той или иной системы организма он должен вести самостоятельно, прибегая к помощи узких специалистов лишь в казуистических случаях [3].

Инфекционные заболевания различного генеза составляют немалую долю обращений пациентов за медицинской помощью в первичное звено, специалисты которого должны быть компетентны в адекватном ведении таких больных [4, 5].

В дифференциальной диагностике внутренних болезней наибольшие сложности вызывают три синдрома: лихорадка, гепатолиенальный синдром и лимфаденопатия [5, 6]. Предметом настоящей статьи будет рассмотрение лимфаденопатии (ЛАП) – обобщающего термина, обозначающего увеличение размеров лимфатических узлов независимо от причины и характера патологического процесса.

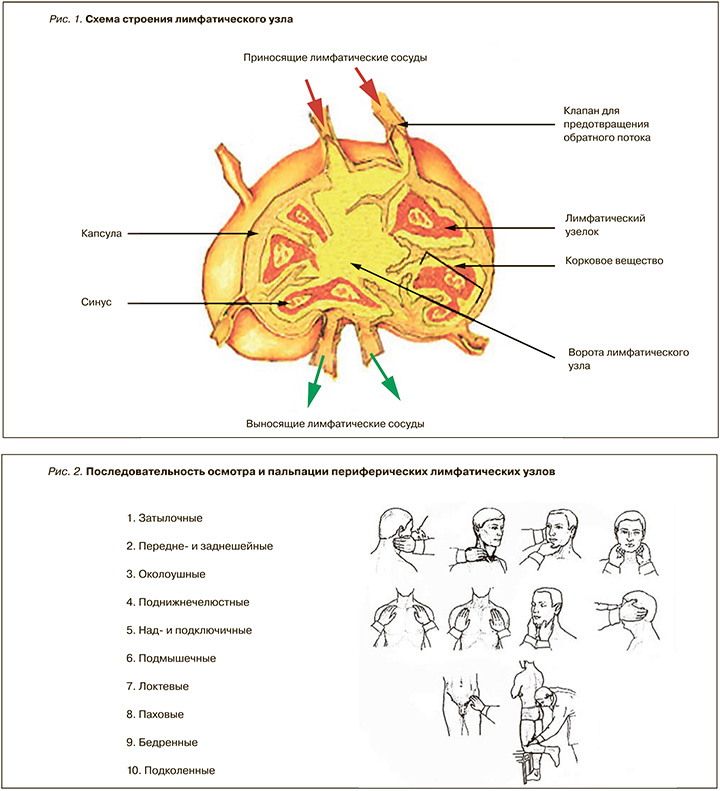

Лимфатические узлы относятся ко вторичным органам иммунной системы и являются биологическим фильтром, препятствующим поступлению в лимфу и кровь инородных агентов, в том числе микроорганизмов и их токсинов. Лимфоузлы содержат лимфоциты и макрофаги, синусы их коркового слоя заполнены фагоцитами. Любое антигенное раздражение сопровождается пролиферацией Т- и B-лимфоцитов в лимфатические узлы, трансформацией B-лимфоцитов в плазматические клетки, секретирующие иммуноглобулины (антитела). Схематическое строение лимфоузлов представлено на рисунке 1.

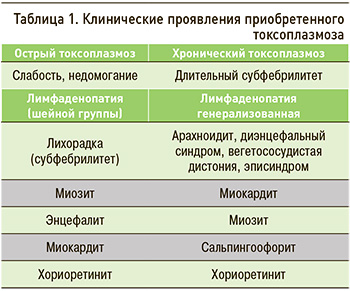

Первой жалобой пациента часто бывает увеличение лимфоузла(-ов). При этом нужно обратить на локализацию лимфатических узлов, четкость контуров, изменение окраски кожи над ними, конституцию и подвижность (рис. 2).

В норме лимфоузлы безболезненны, подвижны, эластичны, имеют размеры от 1 до 1,5 см. В процессе осмотра обязательно обращают на их распространенность: единичные лимфатические узлы или генерализованная ЛАП.

Среди инфекционных заболеваний, сопровождающихся генерализованной ЛАП, выделяют ВИЧ-инфекцию, инфекционный мононуклеоз, аденовирусную инфекцию, краснуху, корь, токсоплазмоз, бруцеллез, иерсиниоз, ЦМВ-инфекцию, хламидиоз, листериоз, висцеральный лейшманиоз.

При инфекционном мононуклеозе увеличение лимфоузлов симметрично, они увеличиваются группами, имеют плотноватую консистенцию, безболезненны, без нагноения, при этом могут увеличиваться лимфоузлы средостения и мезентериальные. Такая картина сочетается с лихорадкой, экссудативным фарингитом, тонзиллитом, увеличением селезенки и печени. В гемограмме выявляют лимфо- и моноцитоз, нейтропению, наличие атипичных мононуклеаров более 12% (в норме до 5%).

ЛАП при ВИЧ-инфекции идентична таковой при инфекционном мононуклеозе, поэтому в каждом случае ЛАП неясной этиологии нужно обследовать пациентов на ВИЧ. Так, для острой стадии ВИЧ-инфекции отмечается увеличение затылочных или заднешейных лимфоузлов, поднижнечелюстных, подмышечных и паховых. Лимфатические узлы безболезненны, мягковато-эластической консистенции, размером 1–3 см в диаметре, не спаяны между собой и с окружающими тканями, окраска кожи над ними не изменена.

При аденовирусной инфекции, кроме выраженного респираторного синдрома (конъюнктивит, фарингит, ринит, тонзиллит), увеличиваются лимфоузлы шейной группы. Заболевание затрагивает преимущественно молодых людей, протекает с лихорадкой, умеренной интоксикацией, в общем анализе крови наблюдается умеренный лейкоцитоз, лимфомоноцитоз. Верификацией диагноза служит обнаружение специфического антигена в мазке из носоглотки методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Не теряет своей актуальности в контексте рассматриваемой темы краснуха. Она встречается в детском или молодом возрасте, дебютирует с увеличения околоушных, затылочных, заднешейных лимфоузлов, которые при этом болезненны. Обязательные проявления этого заболеваниями – сыпь на коже (мелкопятнистая, бледно-розовая, исчезающая бесследно через 1–3 дня), энантемы на твердом нёбе при незначительных катаральных явлениях. В анализах отмечаются лейкопения, относительный лимфоцитоз, плазматические клетки 10–20%. Для верификации диагноза необходимо обнаружение антител класса IgM к вирусу краснухи.

Не теряет своей актуальности в контексте рассматриваемой темы краснуха. Она встречается в детском или молодом возрасте, дебютирует с увеличения околоушных, затылочных, заднешейных лимфоузлов, которые при этом болезненны. Обязательные проявления этого заболеваниями – сыпь на коже (мелкопятнистая, бледно-розовая, исчезающая бесследно через 1–3 дня), энантемы на твердом нёбе при незначительных катаральных явлениях. В анализах отмечаются лейкопения, относительный лимфоцитоз, плазматические клетки 10–20%. Для верификации диагноза необходимо обнаружение антител класса IgM к вирусу краснухи.

При кори увеличенные лимфоузлы безболезненны, в процессе диагностического обследования необходим поиск сыпи и патогномоничных пятен Бельского–Филатова–Коплика на внутренней поверхности щек.

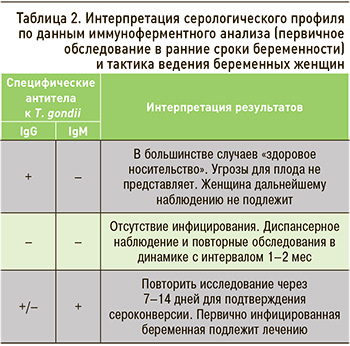

Токсоплазмоз как причина ЛАП встречается редко, им заражаются около 50%, а заболевают 5%. При остром токсоплазмозе наблюдается ЛАП шейной группы, при хроническом – генерализованная ЛАП (табл. 1). Лимфоузлы при этом мягкие или плотноватые, слегка болезненные или безболезненные при пальпации, размер лимфоузлов составляет 1,5–2 см в диаметре, они не спаяны с окружающими тканями, не образуют конгломератов, кожа над ними не изменена, нагноения не бывает. ЛАП сопровождается лихорадкой, головной болью, миалгией, иногда поражением глаз (хориоретинит), в отдельных случаях значительно увеличиваются мезентериальные лимфоузлы (картина «острого живота»). Увеличение лимфоузлов может сохраняться до нескольких месяцев (лет).

Токсоплазмоз весьма опасен для беременных, поэтому у этой группы пациенток ведется обязательных скрининг и оценка данных анализов (табл. 2).

Токсоплазмоз весьма опасен для беременных, поэтому у этой группы пациенток ведется обязательных скрининг и оценка данных анализов (табл. 2).

Eсли у беременной выявляется IgG, значит, она когда-то заразилась, иммунитет сформирован, но, если этих антител нет, ей нужно избегать источников заражения краснухой (кошки, необработанное мясо).

Еще одним инфекционным заболеванием с поражением лимфоузлов является ангинозно-железистая форма листериоза, при которой увеличиваются и становятся болезненными поднижнечелюстные лимфоузлы, однако возможны и генерализованная ЛАП, гепатоспленомегалия. Также отмечаются лихорадка, интоксикация и ангина (язвенно-некротическая, пленчатая), при этом в мазке с миндалин обнаруживаются листерии.

При глазо-железистой форме листериоза выявляются односторонний гнойный конъюнктивит, выраженный отек век, сужение глазной щели, увеличение и болезненность заушного и поднижнечелюстного лимфоузлов, а в гнойном отделяемом из глаза обнаруживаются листерии.

При бруцеллезе наблюдается генерализованная микролимфаденопатия. В этом случае равномерно увеличены лимфоузлы многих групп, они имеют мягко-эластическую консистенцию, чувствительны или болезненны при пальпации. При хроническом процессе увеличение лимфатических узлов сочетается с поражением опорно-двигательного аппарата, а сами узлы уплотняются и становятся безболезненными.

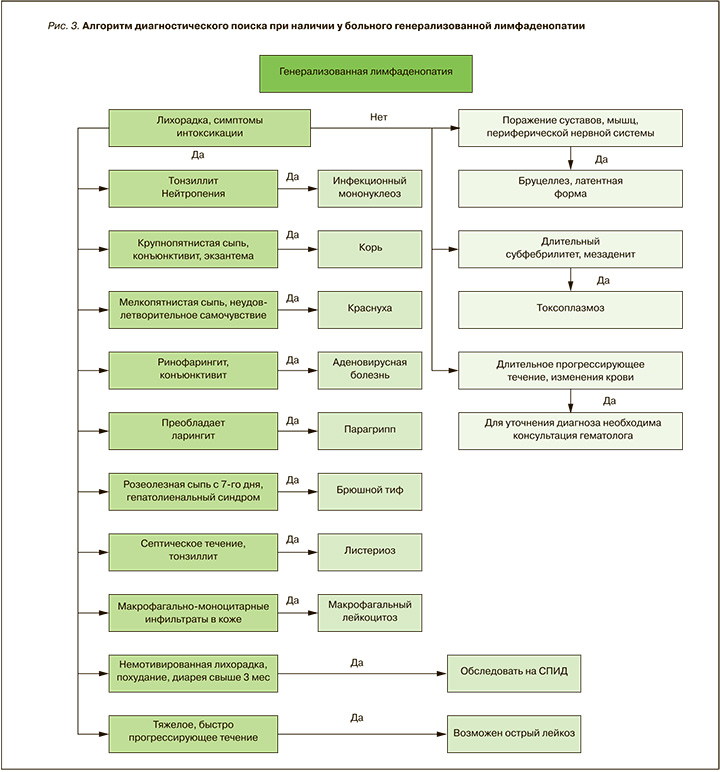

Алгоритм диагностического поиска при генерализованной лимфаденопатии представлен на рисунке 3.

Локальные варианты ЛАП отмечаются при туляремии, фелинозе, роже, сибирской язве, дифтерии, чуме, хламидиозе, туберкулезе.

При туляремии бубон формируется в лимфоузлах, ближайших к месту проникновения возбудителя, на коже образуется небольшая безболезненная язвочка в месте укуса насекомого. Возможны односторонний конъюнктивит, односторонний тонзиллит (язвенно-некротический или пленчатый), но могут наблюдаться и признаки общеинфекционного синдрома.

При туляремии бубон формируется в лимфоузлах, ближайших к месту проникновения возбудителя, на коже образуется небольшая безболезненная язвочка в месте укуса насекомого. Возможны односторонний конъюнктивит, односторонний тонзиллит (язвенно-некротический или пленчатый), но могут наблюдаться и признаки общеинфекционного синдрома.

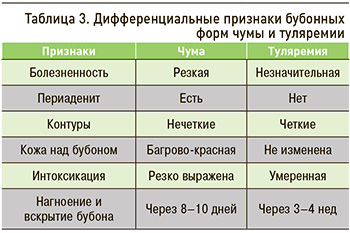

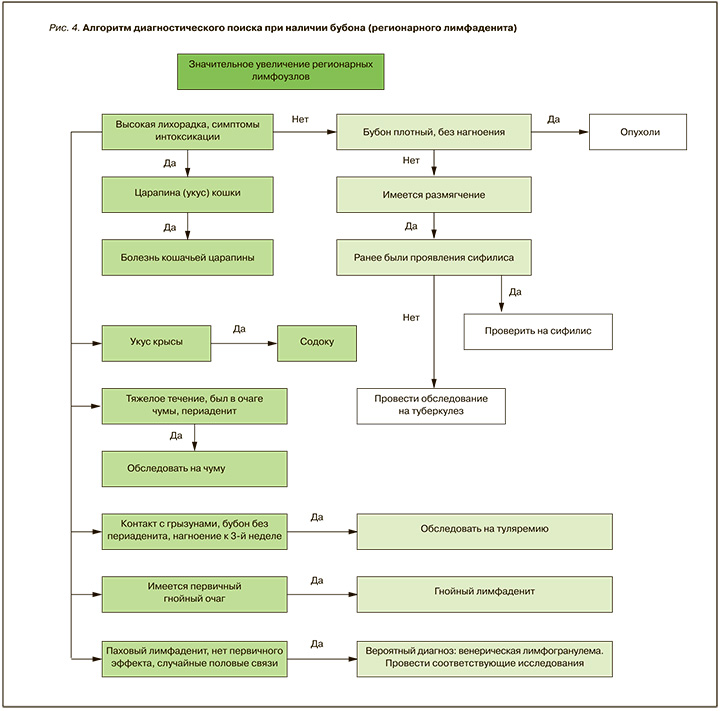

Описана ангинозно-бубонная форма туляремии с развитием шейного лимфаденита. Существуют различия между туляремийным и чумным бубонами, но эти признаки не столь абсолютны (табл. 3, рис. 4).

Нередко дебютирует с ЛАП и болезнь кошачьей царапины (доброкачественный лимфоретикулез, фелиноз). Заболевание встречается редко, большое значение в его диагностировании имеет эпиданамнез, а именно контакт с животными (кошкой или собакой). Объективно определяются папулы (пустулы) на месте царапины, увеличение регионарного лимфоузла до 2,5–4 см и более в диаметре, лимфоузел плотноэластической консистенции, малоподвижный, умеренно болезненный при пальпации, с гиперемированной кожей над ним. Через 2–4 нед возможно нагноение лимфоузла. При гистологическом исследовании биоптата лимфоузла наблюдается картина абсцедирующего ретикулярного лимфаденита. В сыворотке крови выявляются антитела к Bartonella (Rochalimia) henselae.

Содоку – болезнь от укуса крыс, иногда мышей, кошек, собак, которые заражаются от крыс. Возбудителями ее выступают Spirillum minus Carter, 1987 (Spirochaeta morsus muris), Treponema japonicum, Spirocheaeta sodoku и др. Спириллы попадают в ранку со слюной больных животных. Появляется озноб, температура повышается до 39–41 °С, усиливаются боли в месте укуса, нередко возникает инфильтрат, который изъязвляется. Лихорадка носит циклический характер – до 3–4 волн с нарастающей интоксикацией. Спириллы вызывают некроз и воспалительную реакцию в месте укуса и, распространяясь по лимфатическим путям, вызывают региональный лимфаденит. В дальнейшем возбудители гематогенно заносятся во внутренние органы и поражают почки, надпочечники, яичники, печень и мозговые оболочки. Лабораторная диагностика содоку базируется на микроскопических исследованиях и заражении восприимчивых животных. Спириллы хорошо видны при микроскопии в темном поле, но могут быть обнаружены и в окрашенных мазках.

Локальные ЛАП встречаются также при астраханской клещевой лихорадке (чаще увеличивается подколенный лимфоузeл), туберкулезе (одностороннее увеличение лимфоузлов). При рожистом воспалении перед появлением классической эритемы появляется интоксикация, лихорадка, болезненность лимфоузлов.

Банальному (неспецифическому) лимфадениту обычно предшествует наличие первичного гнойного очага (фурункулы, карбункулы, панариций, инфицированная рана). Лимфатический узел болезненный, кожа над ним гиперемирована, имеет место лихорадка, интоксикация возникает одновременно с лимфаденитом. В анализах отмечаются нейтрофильный лейкоцитоз, высокая скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

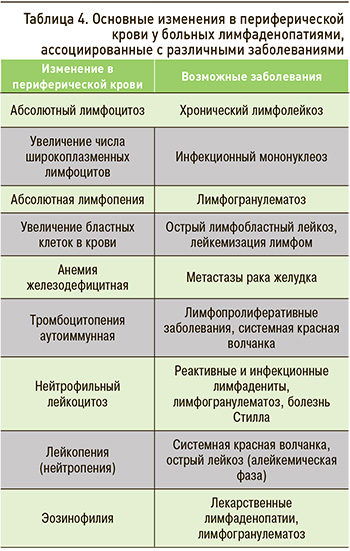

Показатели периферической крови достаточно типичны при ЛАП, вызванных инфекционным мононуклеозом, хроническим лимфолейкозом, острым лимфобластным лейкозом, лимфогранулематозом (табл. 4).

К рутинным диагностическим методам при ЛАП относятся ультразвуковые, рентгенологические методы исследования. При необходимости проводится пункция и/или биопсия лимфоузла с посевом пунктата и гистологическим исследованием биоптата, определение специфических онкомаркеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя, стоит отметить, что для правильной диагностики инфекционной патологии, сопровождающейся ЛАП, необходим комплексный анализ эпидемиологических и клинических данных. Он включает:

- учет возраста больного (ЦМВ, аденовирусная инфекция, краснуха чаще встречается у детей и молодых людей);

- изучение анамнеза заболевания, жизни, сведений о перенесенных заболеваниях (частые ангины и ОРЗ, воспалительные процессы в ротоглотке объясняют увеличение лимфоузлов шейной группы) с повышенным вниманием к наличию в прошлом туберкулеза, ЛАП;

- изучение характера ЛАП (локализация, распространенность, размеры, консистенция, болезненность, подвижность лимфоузлов);

- выявление дополнительных признаков при первичном осмотре больных (увеличение селезенки, лихорадка, кожные высыпания, суставной синдром, поражение легких и др.);

- исследование эпидемиологического анамнеза (контакт с животными, пребывание в эндемических по тем или иным инфекциям регионах, беспорядочные половые связи и т.д.);

- обязательное исследование периферической крови при первичном обращении больного;

- наблюдение за больным в течение 2–4 нед при остром увеличении лимфоузлов;

- назначение антибиотиков только в случаях доказанной бактериальной инфекции. При этом нецелесообразно назначение глюкокортикоидов при неясных ЛАП;

- определение строгих показаний к биопсии лимфоузлов (плотные, безболезненные лимфоузлы размером более 2 см2, надключичная локализация, возраст старше 40 лет).