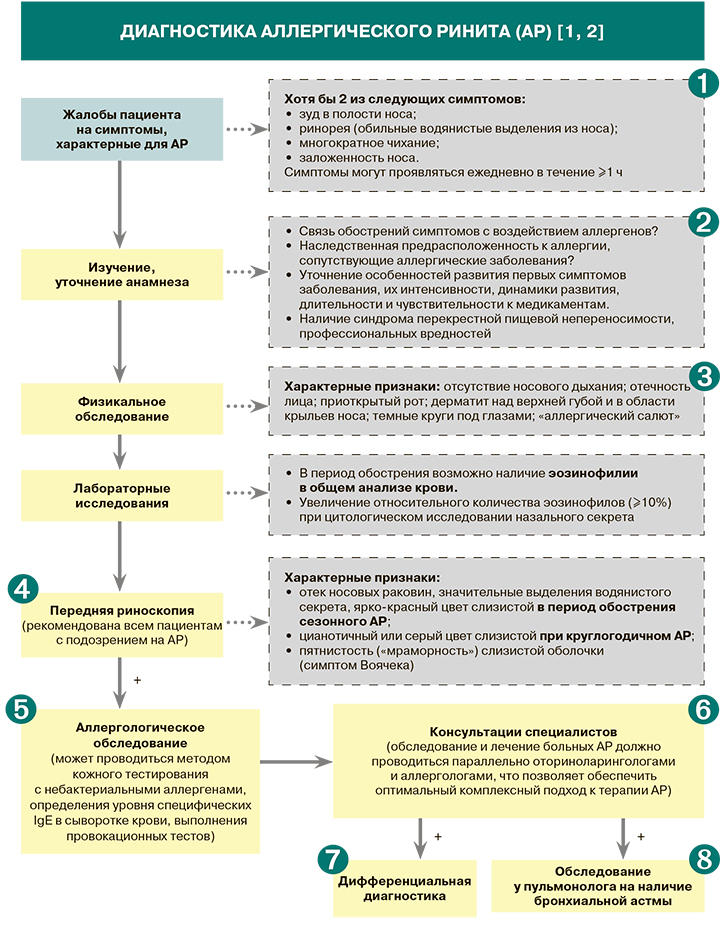

Диагностика

1.

• Наличие всех четырех указанных симптомов при аллергическом рините (АР) не обязательно [1–4].

• При круглогодичном АР ведущими симптомами выступают заложенность носа, сильное затруднение носового дыхания, выделения из носа слизистого характера, при сезонном – приступообразное чихание, зуд в носу и ринорея [1].

• Помимо классических симптомов АР, у пациентов могут отмечаться общее недомогание, головная боль, боль в ухе, снижение слуха, нарушение обоняния, носовые кровотечения, першение в горле, кашель, глазные симптомы [1].

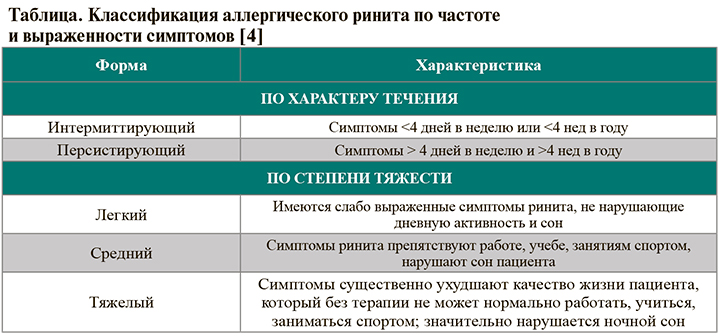

• Градация АР по характеру течения и степени тяжести приведена в таблице.

2.

• Основные этиологические факторы АР: пыльца растений, аллергены клещей домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae), эпидермальные аллергены (кошки, собаки, лошади и т.д.), реже аллергены библиотечной пыли, плесневых грибков, тараканов [1].

• Чаще всего АР дебютирует в первой половине жизни. Он зачастую ассоциирован с другими аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, аллергический конъюнктивит, атопический дерматит [1].

• АР рассматривается как фактор риска развития бронхиальной астмы (БА). Неконтролируемый АР среднетяжелого течения приводит к ухудшению контроля над симптомами БА [3, 4]. Существование взаимосвязи АР и БА – важнейшее обоснование для своевременного проведения рациональной терапии больных АР, в частности аллерген-специфической иммунотерапии. Показано, что риск формирования БА у больных АР существенно снижается при многолетнем проведении аллергенспецифической иммунотерапии [1].

• Пациенты с сезонным АР нередко отмечают синдром перекрестной пищевой непереносимости (оральный аллергический синдром) при употреблении в пищу в основном свежих фруктов и овощей, орехов и семян. Он может иметь различные клинические проявления от легкого зуда во рту до развития анафилаксии [2].

3.

В случае присоединения вторичной инфекции при АР возможно выделение слизисто-гнойного назального секрета [3].

4.

• Передняя риноскопия – обязательное инструментальное исследование при подозрении на АР. Дополнительные инструментальные исследования в основном проводятся узким специалистом с целью дифференциальной диагностики. Они могут включать рентгенологическое исследование или компьютерную томографию полости носа и околоносовых пазух (диагностика осложненных форм АР, в первую очередь при полипозном риносинусите), переднюю риноманометрию, эндоскопическое исследование полости носа [1].

5.

• Кожные пробы проводят в условиях аллергологического кабинета специально обученная медицинская сестра или врач-аллерголог. Наиболее часто применяют prick-тесты (тесты уколом). Результаты кожных проб очень важны для диагностики атопических заболеваний, но не являются абсолютными, имеют противопоказания. На достоверность результатов могут влиять ранний детский (до 5 лет) или, наоборот, преклонный (старше 60 лет) возраст пациента, прием системных глюкокортикостероидов, антигистаминных, психотропных препаратов (снижают кожную чувствительность), дермографизм (ложноположительный результат), непродолжительный период после острой аллергической реакции (ложноотрицательный результат) и др. [1].

• Исследование уровня общего IgE в сыворотке крови больного с целью постановки диагноза АР нецелесообразно, так как не дает необходимой диагностической информации, не имеет ценности при дифференциальной диагностике и никак не влияет на выбор лечения. Использование этого метода оправданно при неубедительных результатах кожных проб либо при невозможности их постановки [1, 2].

6.

• Оториноларинголог проводит визуальную оценку полости носа, переднюю риноскопию, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, дифференциальную диагностику АР с другими заболеваниями полости носа и околоносовых пазух, выявление осложненных форм АР, устанавливает наличие анатомических нарушений в полости носа, определяет показания к хирургическому лечению [2].

• Алерголог-иммунолог определяет тактику аллергообследования, проводит постановку кожных и провокационных тестов, осуществляет интерпретацию результатов аллергообследования, исключает или подтверждает наличие БА, оценивает целесообразность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) и при необходимости проводит ее [2].

7.

• Дифференциальную диагностику АР рекомендовано проводить со следующими заболеваниями: инфекционный ринит; вазомоторный ринит; ринит, обусловленный аномалиями анатомического строения носа; неаллергический эозинофильный ринит; медикаментозный ринит (на фоне постоянного применения деконгестантов, резерпина, ингибиторов АПФ, оральных контрацептивов); ринит у больных с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты и других НПВП; аденоиды (у детей); гормональный ринит (половое созревание, беременность, гипотиреоз); неаллергический профессиональный ринит [1].

8.

БА выявляется у 15–38% больных АР. В то же время 55–85% больных с БА отмечают симптомы АР [3, 4].

Лечение

1.

• В отличие от предшественников, антигистаминные препараты (АГП) II поколения характеризуются селективным воздействием на H1-рецепторы, быстрым наступлением клинического действия, сохранением эффекта в течение ≥24 ч, высоким уровнем безопасности, отсутствием седативного эффекта, тахифилаксии (привыкания), кардиотоскичности, клинически значимых взаимодействий с пищей, лекарственными средствами, системой цитохромов P4503A (CYP3A) [1].

• Лекарственные формы, режимы дозирования и возрастные ограничения к приему пероральных АГП II поколения, зарегистрированных в России, представлены в таблице 1.

• Цетиризин (активный метаболит гидроксизина) сохраняет клинический эффект (уменьшение симптомов аллергического ринита) до 24 ч (при применении во всех лекарственных формах). У пациентов с сопутствующей бронхиальной астмой (БА) это лекарственное средство не влияет на функцию легких. В дополнение к антигистаминному эффекту цетиризин предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций: ингибирует позднюю фазу агрегации эозинофилов в конъюнктиве и коже пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями [5].

2.

• Назальные АГП характеризуются быстрым началом действия (в течение первых 30 мин) и высоким профилем безопасности. Азеластин применяют по 1 дозе в каждый носовой ход 2 раза/сут (при необходимости взрослым и детям старше 12 лет можно применять по 2 дозы в каждый носовой ход 2 раза/сут утром и вечером), левокабастин – по 2 дозы от 2 до (при более выраженных симптомах) 3–4 раз/сут [1]. Оба лекарственных средства при АР разрешены к использованию с 6-летнего возраста [5].

3.

Из антагонистов лейкотриеновых рецепторов (АЛТ) в России в настоящее время представлен монтелукаст. Он подавляет воспаление слизистой носа и бронхов, спровоцированное аллергеном и неспецифическими триггерами. Рекомендуется использовать монтелукаст (1 раз/сут) при сочетании АР с БА [1]. Препарат разрешен к приему у пациентов старше 15 лет [5]. АЛТ уступают по эффективности назальным ГКС [1].

4.

Назальная кромоглициевая кислота обладает стабилизирующим действием на мембраны тучных клеток. Эффективность этого лекарственного средства ниже по сравнению с АГП, АЛТ и назальными глюкокортикостероидами (ГКС) [1]. В форме спрея кромоглициевую кислоту применяют 4–6 раз/сут у пациентов в возрасте от 5 лет [5].

5.

• Критерии успешного контроля симптомов АР отражены в таблице 2.

• Прежде чем увеличивать объем терапии (переход на ступень вверх) следует перепроверить диагноз, приверженность пациента к лечению либо влияние сопутствующих заболеваний и/или анатомических аномалий [1].

6.

• Назальные ГКС превосходят по силе действия системные АГП и топические кромоны, эффективно уменьшают выраженность таких симптомов, как заложенность носа, зуд, чихание, ринорея. Также отмечено положительное действие назальных ГКС на глазные симптомы у больных АР в сочетании с аллергическим конъюнктивитом. С целью профилактики побочных реакций необходимо обучение пациента технике назальных ингаляций ГКС [1].

• Лекарственные формы, режимы дозирования и возрастные ограничения к применению назальных ГКС, зарегистрированных в России, приведены в таблице 3.

• Назальное введение системных ГКС и депонированных препаратов при лечении АР недопустимо, так как это может привести к тяжелым осложнениям (слепоте и др.) [3].

7.

• Помимо общеизвестных элиминационных мероприятий (использование специальных фильтров, ежедневная влажная уборка, исключение контакта с домашними животными и т. д.), особое значение придается применению изотонических солевых растворов или топических сорбентов. Использование препаратов на основе морской воды способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки, улучшению функции мерцательного эпителия, очищению со слизистой оболочки носа, уменьшает локальный воспалительный процесс и оказывает увлажняющее действие. Также «назальный душ» рекомендуется при применении назальных ГКС для профилактики побочных эффектов [1].

• Особое внимание элиминационным мероприятиям рекомендуется уделять, когда существуют серьезные ограничения для применения многих фармакологических препаратов (беременность, ранний возраст, сопутствующие патологии) [1].

• Всем пациентам с АР рекомендуется рассмотреть вопрос о целесообразности проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) под наблюдением аллерголога-иммунолога [1, 7].

• Эффективность АСИТ при АР выражается в уменьшении или полном отсутствии клинических симптомов при естественной экспозиции аллергена. После проведения АСИТ отмечаются уменьшение продолжительности обострения, снижение потребности в медикаментах как базисной, так и симптоматической терапии. АСИТ позволяет предупредить трансформацию АР в БА, предотвратить расширение спектра аллергенов, к которым формируется повышенная чувствительность пациента [1].

• Кратковременное применение назальных деконгестантов (ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин, трамазолин и др.) не приводит к функциональным или морфологическим изменениям. Использование длительных курсов (>10 дней) деконгестантов для лечения АР не рекомендуется из-за риска развития тахифилаксии, отечности слизистой оболочки носа и «медикаментозного» ринита [1].

• Наряду с монопрепаратами в России представлен ряд комбинированных назальных средств, сочетающих деконгестант и АГП: фенилэфрин + диметинден, нафазолин + антазолин, фенилэфрин + цетиризин [5]. Они также могут использоваться как симптоматическая терапия для быстрого уменьшения заложенности носа курсом не более 10 дней [1].

• Для купирования сильной ринореи может применяться фиксированная назальная комбинация деконгестанта и антихолинергического препарата (ксилометазолин + ипратропия бромид) [1].

8.

При необходимости сочетания назальных ГКС и АГП возможно либо поочередное введение монопрепаратов, либо применение фиксированных комбинаций. Из последних в России присутствуют азеластин + флутиказон и азеластин + мометазон. Режим их использования – по 1 дозе в каждый носовой 2 раза/сут [1]. Первая комбинация разрешена к применению с 12 лет, вторая – с 18-ти лет [5].

9.

АЛТ монтелукаст представлен в России не только монопрепаратом, но и фиксированной комбинацией с АГП левоцетиризином, разрешенной к приему с 15 лет [5].

10.

Хирургическое вмешательство при АР рассматривается только при наличии у пациента сопутствующей патологии. Решение о его необходимости, предоперационной подготовке и послеоперационному ведению принимает оториноларинголог согласно протоколу соответствующего заболевания [1].