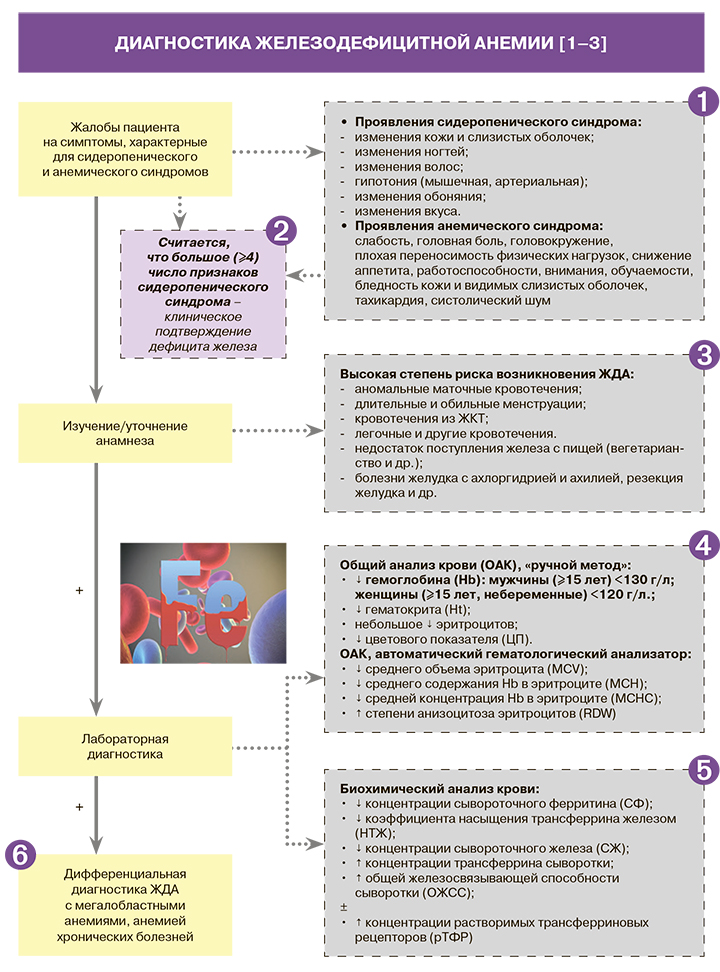

Диагностика

1.

• К изменениям со стороны кожи при сидеропеническом синдроме относятся пигментации цвета кофе с молоком, со стороны слизистых оболочек – заеды в углу рта. Изменения ногтей проявляются их ломкостью, мягкостью, поперечной исчерченностью, вогнутостью, волос – ломкостью, тусклостью, раздваиванием кончиков, алопецией. Также пациенты с железодефицитной анемией (ЖДА) могут жаловаться на пристрастие к запахам лака, красок, ацетона, выхлопных газов автомобиля, вкусовые искажения в виде тяги к мелу, глине, сырым продуктам [1].

• Проявления анемического синдрома неспецифичны (характерны для любой анемии, не только ЖДА), но значительно утяжеляют течение процесса и снижают качество жизни больного [1].

2.

Несмотря на четко очерченную клиническую картину ЖДА, при малой распространенности и отсутствии тяжелых и среднетяжелых форм заболевания в популяции симптомы сидеропении и анемии обладают низкой чувствительностью и не всегда позволяют выявить больных ЖДА (уровень убедительности доказательства А). В связи с этим решающее значение в диагностике ЖДА приобретают лабораторные исследования [1].

3.

• При выявлении причин развития ЖДА у взрослых необходимо учитывать половой фактор. Так, заболевания ЖКТ, сопровождающиеся кровотечениями (язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, полипы толстой кишки, ангиоматоз кишечника, дивертикул Меккеля, геморрой, опухоли желудка и кишечника), служат самой частой предпосылкой к развитию хронической постгеморрагической анемии (ХПА) у мужчин. Среди причин ХПА у девушек и женщин репродуктивного возраста на первом месте находятся аномальные маточные кровотечения, заболевания ЖКТ – на втором [1].

• Под «длительными и обильными» понимают менструации длительностью >8 дней и с ежемесячной кровопотерей >80 мл [1].

• У детей основным фактором риска развития ЖДА служит «неполноценное» питание, под которым подразумевается применение неадаптированных молочных смесей, цельного коровьего молока и кефира (у детей до 1-го года жизни), несвоевременное введение прикорма, недостаточное употребление мясных продуктов, мучной рацион, вегетарианство и др. [1].

4.

• У беременных женщин и детей в возрасте 6–59 мес критерием анемии считается снижение уровня гемоглобина (Hb) ниже 110 г/л, у детей 5–11 лет – ниже 115 г/л, у детей 12–14 лет – ниже 120 г/л [2].

• У мужчин и подростков в возрасте от 15 лет критерием легкой степени ЖДА является уровень Hb 100–129 г/л, у небеременных женщин в возрасте от 15 лет – 110–119 г/л [3].

• Показателями умеренной степени ЖДА в обеих группах служит концентрация Hb 80–109 г/л, тяжелой степени – <80 г/л [2].

• Сводный список значений лабораторных показателей, используемых при оценке анемии, приведен в таблице 1.

• При проведении общего анализа крови (ОАК) ручным методом врач-лаборант дополнительно описывает морфологические изменения эритроцитов – анизоцитоз и пойкилоцитоз. ЖДА – микроцитарная, гипохромная, нормо- или реже гипорегенераторная анемия [1].

• Общий и биохимический анализ крови следует проводить повторно для оценки эффективности лечения на ранних сроках ЖДА и после окончания терапии [1].

5.

• Дифференциальный диагноз ЖДА (код по МКБ – D50; ЖДА неуточненная – D50.9) проводят со следующими заболеваниями:

– мегалобластными анемиями – В12-дефицитной (D51) и фолиеводефицитной (D52) (табл. 2);

– анемией хронических болезней (АХБ; D63.8) [1].

• Основные причины АХБ:

- хронические инфекции (туберкулез, сепсис, остеомиелит, абсцесс легких, бактериальные эндокардиты и др.);

- системные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, ревматоидный артрит);

- хронические заболевания печени;

- хронические воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона);

- злокачественные новообразования (солидные опухоли, множественная миелома, лимфомы) [1].

• Анамнестические и лабораторные различия ЖДА и АХБ приведены в таблице 3.

• Надежным методом диагностики является ответ на лечение железосодержащими препаратами. Так как ЖДА составляет наибольший процент всех анемий, рекомендовано назначать лечение препаратами железа при выявлении гипохромной микроцитарной анемии с анизоцитозом до уточнения ее происхождения. Диагноз считается подтвержденным, если через месяц лечения фиксируется увеличение гемоглобина на 10 г/л и гематокрита на 3%. Если ответа на терапию препаратами железа нет, то пациента следует направить на консультацию к гематологу для поиска иной причины анемии [1].

Лечение

1.

• Овощи и фрукты с высоким содержанием витамина C (шиповник, киви и др.) способствуют всасыванию железа из продуктов растительного происхождения. В свою очередь молочная кислота облегчает абсорбцию негемового железа в кишечнике.

• Полифенолы относятся к соединениям, препятствующим всасыванию негемового железа из растительных продуктов [1].

2.

• Назначение пероральных лекарственных железосодержащих препаратов – обязательная и основная часть лечения железодефицитной анемии (ЖДА), поскольку возместить дефицит железа в организме иными способами невозможно [1].

• Пероральные препараты железа назначают в 100% дозировке: при ЖДА легкой степени – в течение 3 мес, при ЖДА средней степени – 4,5 мес. При тяжелой форме ЖДА (стационарное ведение) курс лечения составляет 6 мес (уровень убедительности доказательства А) [1].

3.

• Согласно рандомизированным клиническим исследованиям эффективность солевых препаратов железа (II) и препаратов железа (III) на основе гидроксид полимальтозного комплекса (ГПК) в лечении ЖДА одинакова [5]. В то же время в процессе лечения ЖДА солевыми препаратами железа (II) могут возникать следующие проблемы:

- передозировка и даже отравление вследствие неконтролируемого организмом всасывания;

- нежелательные явления, такие как боли в эпигастральной области, запор, понос, тошнота, рвота, выраженный металлический привкус, окрашивание эмали зубов и десен, иногда стойкое;

- взаимодействие с другими лекарственными препаратами и пищей;

- частый отказ пациентов от лечения (до трети приступивших к лечению) [1].

• Доза солевых препаратов железа (II) при ЖДА может варьироваться в значительных пределах зависимости от возраста, наличия беременности [2, 5].

• Помимо монопрепаратов железа сульфата, в России также присутствуют его фиксированные сочетания с аскорбиновой, фолиевой кислотой и другими витаминами, с серином. Железа глюконат представлен комбинацией с глюконатом марганца и глюконатом меди, железа фумарат – с фолиевой кислотой [6].

4.

• Для препаратов на основе железа (III) гидроксид полимальтозата характерные следующие достоинства:

- высокая безопасность, отсутствие риска передозировки, интоксикации и отравлений;

- отсутствие потемнения десен и зубов;

- приятный вкус;

- отличная переносимость;

- высокая комплаентность лечения;

- отсутствие взаимодействия с другими лекарствами и продуктами питания;

- антиоксидантные свойства [1].

• Таблетированные формы железа (III) гидроксид полимальтозата, представленные в России, содержат 100 мг элементарного железа (Fe3+), сиропы – 10 мг/мл. Дозировка при ЖДА может варьировать в зависимости от возраста, массы тела пациента (у детей), наличия беременности. У взрослых пациентов суточная доза железа (III) гидроксид полимальтозата при ЖДА может достигать 300 мг/сут в пересчете на элементарное железо [6].

• Ряд препаратов железа (III) гидроксид полимальтозата, зарегистрированных в России, содержит также фолиевую кислоту [6].

5.

• Инъекционные препараты железа представлены в России трехвалентными препаратами для внутримышечного (железа гидроксид полимальтозат, железа гидроксид декстран) и внутривенного (железа карбоксимальтозоат, железа гидроксид олигоизомальтозат, железа гидроксид сахарозный комплекс) введения [8].

• При проведении инъекционной терапии препаратами железа необходимо строгое выполнение следующих принципов лечения:

- применение современных парентеральных препаратов железа с меньшей токсичностью, без анафилактоидных реакций, опасных для жизни больного;

- определение общего дефицита железа в организме больного по формуле Ганзони;

- прекращение терапии после восполнения общего дефицита железа во избежание опасного перенасыщения организма железом. По этим же соображениям желательно проводить терапию парентеральными препаратами железа под контролем коэффициента насыщения трансферрина железом (НТЖ);

- соблюдение техники проведения внутримышечной инъекции и внутривенной инфузии препаратов железа;

- обязательное выполнение требования инструкции по применению парентерального препарата железа, если предусмотрено введение пробной дозы перед началом лечения;

- лечение рекомендуется проводить в диапазоне безопасных доз, так как нежелательные явления парентеральных препаратов железа являются дозозависимыми [1].

6.

Следует помнить, что нормализация концентрации Hb не является основанием для прекращения терапии или снижения дозы перорального препарата железа до 50% [1].