Инфекционный эндокардит (ИЭ) – тяжелое воспалительное заболевание эндокарда, преимущественно с поражением клапанов сердца. Реже наблюдаются поражения других участков: дефекты перегородок, хорды, стенки предсердий или желудочков. Летальность при ИЭ остается на высоком уровне – в среднем 24–30%, при этом у лиц пожилого возраста она составляет более 40%.

В большинстве случаев причиной ИЭ у взрослых являются Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis, Enterococci; редко возбудителями выступают бактерии из группы HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella и Kingella) (3%). Инфицирование нативных клапанов эпидермальным стафилококком, кишечными палочками и грибами встречается крайне редко.

В патогенезе ИЭ играют роль несколько факторов. Прежде всего это инфекционный агент (микроорганизм) и измененный эндотелий клапана, важную роль играют иммунитет и адаптация. Возникновению ИЭ могут способствовать различные эндогенные и экзогенные факторы, изменяющие реактивность организма, восприимчивость и устойчивость к инфекции (операции, беременность, аборт, роды, резкое изменение условий труда и быта, переутомление, перенесенные болезни и т.д.).

Первый этап в развитии ИЭ – прикрепление бактерий к поврежденной поверхности эндокарда клапана. Бактерии начинают активно делиться, их присутствие стимулирует процесс тромбообразования, при этом колонии бактерий чередуются со слоями фибрина. Таким образом, появляются вегетации, которые достаточно быстро увеличиваются в размерах. Вегетации размерами более 1 см становятся значительно подвижными и могут приводить к тромбоэмболиям в различных участках артериального кровотока (при эндокардите левых камер сердца). Наиболее часто это сосуды головного мозга, почки, селезенка, артерии конечностей.

В месте прикрепления вегетаций воспалительная реакция может быть выражена вплоть до образования абсцесса и полного разрушения створки клапана. Вегетации чаще всего располагаются в местах с наиболее высоким давлением: это предсердная поверхность створок митрального клапана и желудочковая поверхность.

Европейское общество кардиологов (ESC) сформировало модифицированные критерии Duke (2015) для верификации ИЭ, в которые включены новые методы визуализации, позволяющие подробно изучить поражение эндокарда.

I. Большие критерии

1. Положительная культура крови:

а) типичные для ИЭ микроорганизмы, выявленные из двух отдельно взятых культур крови: Streptococcus viridans, Streptococcus gallolyticus (Streptococcus bovis), бактерии группы HACEK, Staphylococcus aureus или внебольничные энтерококки при отсутствии первичного очага, ИЛИ

б) типичные для ИЭ микроорганизмы, выделенные из положительной культуры крови:

- в ≥2 образцах крови, взятых с интервалом >12 ч, ИЛИ

- в трех образцах или в большинстве из ≥4 образцов крови, взятых с интервалом не менее 1 ч между первой и последней пробами, ИЛИ

в) однократно положительный посев крови на Coxiella burnetii или титр IgG >1:800 в 1-й фазе.

2. Методы визуализации ИЭ:

а) эхокардиографические признаки, характерные для ИЭ: вегетации, абсцесс, псевдоаневризма, интракардиальная фистула, перфорация клапана или аневризма, новая частичная несостоятельность протезированного клапана;

б) патологическая активность в месте имплантации протезированного клапана, обнаруженная при помощи позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии (КТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой (при условии имплантации клапана более 3 мес назад) или однофотонной эмиссионной томографии/КТ с мечеными лейкоцитами;

в) околоклапанные поражения по данным КТ сердца.

II. Малые критерии

1. Наличие предрасполагающих факторов, таких как патология сердечно-сосудистой системы или внутривенное введение наркотиков.

2. Лихорадка (температура тела >38 °С).

3. Сосудистые феномены (в том числе установленные только при помощи методов визуализации): большие артериальные эмболы, септический инфаркт легкого, инфекционные (грибковые) аневризмы, внутричерепное кровоизлияние, субконъюнктивальные кровоизлияния, пятна Джейнуэя.

4. Иммунологические феномены: гломерулонефрит, узелки Ослера, пятна Рота, ревматоидный фактор.

5. Микробиологические признаки: положительная культура крови, не удовлетворяющая большому критерию, или серологическое подтверждение активной инфекции, соответствующей ИЭ.

В последние десятилетия отмечена тенденция к явному «постарению» заболевания. Возрастание числа пациентов пожилого возраста многие авторы связывают в первую очередь с увеличением продолжительности жизни. К тому же у лиц старшей возрастной группы значительно чаще имеют место факторы, способствующие развитию этой патологии, в частности кальциноз клапанов сердца.

Важным патогенетическим звеном ИЭ является бактериемия, развивающаяся при нарушении целостности кожных покровов и/или слизистых оболочек под влиянием травмирующих факторов. Как известно, пациенты старшей возрастной группы значительно чаще подвергаются оперативным вмешательствам и различным инвазивным процедурам. Кроме того, у этой категории пациентов нередко имеются очаги хронической инфекции различной локализации, выступающие источником бактериемии.

Большое значение в увеличении заболеваемости ИЭ у пожилых больных придается инволютивным процессам в иммунном статусе, которые способствуют ослаблению противоинфекционного барьера организма. Описанные особенности течения ИЭ у пациентов старшей возрастной группы наглядно демонстрируются в нашем клиническом примере.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Пациентка Ж., 1929 г.р., 12.11.2019 экстренно госпитализирована с жалобами на повышение температуры тела до 38,5 °С, ощущение нехватки воздуха при минимальной нагрузке, выраженную слабость.

Анамнез: известно, что пациентка длительно страдает гипертонической болезнью III стадии, ишемической болезнью сердца (ИБС) с клиникой стенокардии II функционального класса (ФК), пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. На протяжении длительного времени регистрируется кальциноз митрального клапана с формированием митрального стеноза умеренной степени. Более 10 назад диагностирован хронический лимфолейкоз II ст. по Rai, 2 года назад проводился курс иммуносупрессивной терапии ритуксимабом. За 2 мес до описываемой госпитализации пациентка перенесла тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава по поводу перелома шейки левого бедра.

При поступлении дифференциальный диагноз проводился между пневмонией, тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), ИЭ, пиелонефритом, постоперационным остеомиелитом, а также постинъекционными абсцессами мягких тканей.

В первые часы пребывания в стационаре по результатам мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки была подтверждена полисегментарная пневмония смешанного генеза (застойная, бактериальная). При МСКТ-ангиографии легочных артерий данных в пользу ТЭЛА не получено.

Исключена инфекция мочевыводящих путей. Рентгенологически и по данным МСКТ исключен перипротезный остеомиелит. Кроме того, при поступлении регистрировался пароксизм фибрилляции предсердий со спонтанным восстановлением синусового ритма от 12.11.2019 без тромбоэмболических осложнений.

При поступлении выполнено обследование пациентки для выявления вторичных очагов инфекции, в том числе с помощью эхокардиографии (ЭхоКГ от 13.11.2019): вегетаций на клапанах выявлено не было. Клинически и по данным ультразвукового исследования (УЗИ) исключены постинъекционные осложнения кожи и мягких тканей.

Данные лабораторных исследований при поступлении пациентки с лимфолейкозом: лейкоциты – 12 500/дл с лимфоцитозом до 63%; С-реактивный белок (СРБ) – 138 мг/л; прокальцитонин – 0,5 нг/ дл. Трижды в посевах крови роста флоры не получено.

Проведен курс антибактериальной терапии левофлоксацином 500 мг/сут с положительным клиническим, рентгенологическим и лабораторным эффектом. При МСКТ органов грудной клетки обнаружены поствоспалительные изменения легких с положительной динамикой.

Течение заболевания усугубилось нарастанием явлений хронической почечной недостаточности вплоть до 4 ст., пароксизмами фибрилляции предсердий тахисистолической формы, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ХСН) по обоим кругам кровообращения.

В последующем у пациентки с интервалом один раз в неделю от 15.11 и 21.11 возникали эпизоды гипертермии с максимальным подъемом температуры тела до 38,0 °С.

Лабораторно отмечалось нарастание лейкоцитоза до 15 000/дл, СРБ – до 31,9 мг/л, прокальцитонина – до 0,7 нг/мл. Уровень мозгового натрийуретическго пептида (NT-proBNP) составил 13 210 пкг/мл.

Были продолжены посевы всех бактериальных сред – рост флоры не выявлялся.

Согласно клиническим рекомендациям, пациентке было проведено комплексное УЗИ всех органов и систем: щитовидной железы, всех органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза (пан-УЗИ), исключившее инфаркты селезенки. Также была исключена катетер-ассоциированная инфекция.

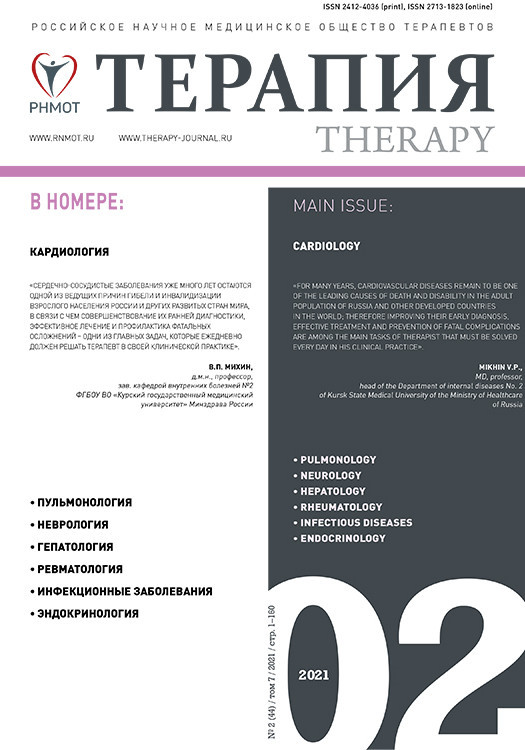

На 10-й день пребывания в стационаре (22.11.2019) при ЭхоКГ, проведенном в рамках диагностического поиска генеза лихорадки, впервые были выявлены два дополнительных образования на деформированном митральном фиброзном кольце и подклапанных структурах митрального клапана (рис. 1, 2). Одно из них было подвижным и пролабировало в полость левого предсердия, округло-продолговатой формы, размерами 1,4×0,8 см. Также определялся выпот над правым предсердием с сепарацией листков перикарда до 0,5 см как проявление полисерозита в рамках системной воспалительной реакции.

Исходя из тяжести состояния пациентки, чреспищеводная ЭхоКГ не проводилась.

В посевах крови были выявлены возбудители Streptococcus mitis и Streptococcus oralis, чувствительные к ампициллину, ванкомицину, клиндамицину, цефотаксиму, цефтриакону.

Таким образом, на основании анамнеза, клинической картины, результатов лабораторно-инструментального исследования поставлен основной диагноз:

1) J15.8. Двусторонняя полисегментарная пневмония смешанного генеза (застойная, бактериальная), тяжелое течение (от 12.11.2019). Бактериемия (посевы крови Streptococcus mitis, Streptococcus oralis) 12.11.2019, 15.11.2019, 16.11.2019.

2) I33.0. Острый инфекционный эндокардит митрального клапана.

Фоновые заболевания:

1. ИБС: стенокардия напряжения II ФК. Гипертоническая болезнь III ст., достигнут целевой уровень артериального давления, риск сердечно-сосудистых осложнений 4. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Нарушения ритма и проводимости сердца: пароксизмальная форма фибрилляция предсердий (CHADS 2-VAS 9 баллов, HAS-BLED-3 балла). Пароксизм фибрилляции предсердий от 12.11.2019 со спонтанным восстановлением синусового ритма. Кальциноз митрального клапана с формированием митрального стеноза умеренной степени. ХСН II А ст., III ФК по NYHA. Вторичная легочная гипертензия 1 степени. 2. Хронический лимфолейкоз II cт. по Rai, B ст по Binet. Хроническая железодефицитная анемия. 3. Состояние после тотального эндопротезирования левого тазобедренного сустава от 30.09.2019.

Сопутствующий диагноз

OU – осложненная катаракта, псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС). ОU – факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) (2018).

ХБП С3а.

Цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия 3 ст. с когнитивными нарушениями, вестибулоатактическим синдромом. Атеросклероз брахиоцефальных артерий. Отдаленные последствия перенесенного ишемического инсульта (кардиоэмболического) в бассейне левой внутренней сонной артерии от 2011 г.

Стенозирующий атеросклероз артерий нижних конечностей.

Хронический гастрит вне обострения.

Желчекаменная болезнь. Полипы желчного пузыря. Полипы толстой кишки, полипэктоимия (2017).

Дорсопатия. Распространенный остеохондроз позвоночника. Грыжа диска L3–L4. Двусторонний гонартроз.

Миома матки больших размеров.

Многоузловой зоб, эутиреоз.

Двусторонняя сенсоневральная тугоухость.

Дефицит витамина D.

Дальнейшая тактика ведения была определена коллегиально с участием клинического фармаколога и кардиохирурга. Учитывая малый размер вегетаций, отсутствие признаков деструкции и абсцедирования клапана, а также тяжелую сочетанную патологию, хирургическое лечение не показано, выбрана консервативная тактика ведения пациентки. Препарат выбора – ванкомицин 1 г/сут под контролем скорости клубочковой фильтрации (СКФ), мочевины, креатинина. Доза препарата была редуцирована с учетом ХБП С4, возраста пациентки и другой сопутствующей патологии (хронического лимфолейкоза, ХСН).

В результате проводимой комплексной терапии (антибактериальной, пульсурежающей, антигипертензивной, диуретической, противовоспалительной) была достигнута положительная динамика: на 4-й день антибактериальной терапии наблюдалась стойкая нормализация температуры тела, и уменьшение интоксикационного синдрома, явления ХСН были компенсированы, хрипы над легкими не выслушивались, стойко удерживался синусовый ритм. Кроме этого, регрессировали явления ХБП, диуретическая терапия сопровождалась адекватным диуретическим ответом.

Результаты лабораторных исследований: маркеры воспаления отрицательные, лейкоцитоза нет, уровень СРБ снизился до 4 г/л, прокальцитонин в пределах нормы. В контрольных посевах крови трижды роста флоры не выявлено. Отмечалось снижение уровня NTproBNP с 13 000 пг/мл при поступлении до 2000 пг/мл.

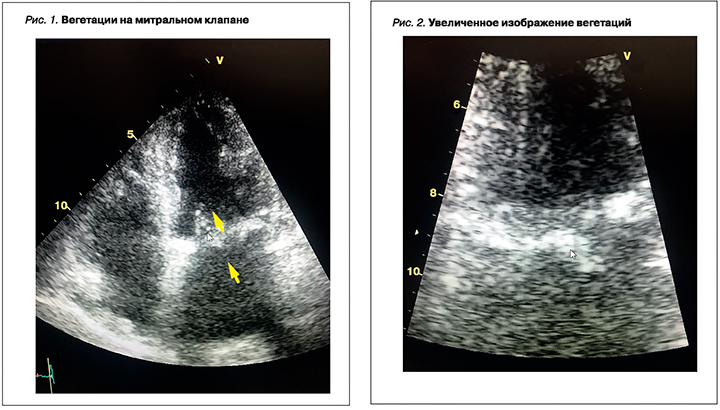

В стационаре проводился мониторинг ЭхоКГ каждые 7 дней и на 32-й день терапии. При контрольной ЭхоКГ исчезли вегетации на митральном клапане (рис. 3, 4), уменьшился объем правого предсердия и несколько снизилось систолическое давление в легочной артерии, исчез выпот в полости перикарда.

Несмотря на положительную клиническую картину, стойкую нормотермию, положительную ЭхоКГ-динамику с учетом высокого риска рецидива ИЭ, антибактериальная терапия ванкомицином была продолжена до 6 нед согласно рекомендациям. Субъективно пациентка отмечала улучшение самочувствия: у нее уменьшилась слабость, она стала более активна, обрела способность самостоятельно вставать, присаживаться в кровати, ходить по палате с опорой на ходунки. Больная была выписана в стабильном состоянии.

При контрольном обследовании через 1 год клинического наблюдения у пациентки, по данным ЭхоКГ, уменьшились объем левого предсердия и степень выраженности митральной и трикуспидальной регургитации, признаки легочной гипертензии (систолическое давление в легочной артерии 34 мм рт.ст., ранее 45 мм рт.ст.), снизились скоростные показатели на аортальном и митральном клапанах (рис. 5, 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностика ИЭ в пожилом возрасте сложная и имеет свои особенности. У пациентов пожилого и старческого возраста ИЭ преимущественно развивается на фоне предшествующего поражения клапанного аппарата сердца (в 54,3% случаев), характеризуется слабо выраженными симптомами, низкой частотой лихорадки и иммунологических нарушений, развитием сердечной недостаточности и атипичным течением под масками других болезней (в 30%). Некоторые исследователи отмечают низкую частоту выявления возбудителя и ЭхоКГ-признаков ИЭ, по-видимому, вследствие кальциноза клапанного аппарата. ИЭ следует включать в дифференциально-диагностический поиск при наличии таких клинических проявлений, как возобновление гипертермии после перенесенного заболевания бактериального генеза, анемия неясного генеза, снижение массы тела, проявления сердечной и почечной недостаточности.

В рассмотренном случае, учитывая наличие возобновления лихорадки, интоксикационного, анемического, астенического синдромов, появление маркеров воспаления, перенесенную пневмонию с оперативным вмешательством в анамнезе, а также имеющийся атеросклеротический порок митрального клапана, у пациентки нельзя было исключить развитие ИЭ митрального клапана. Диагноз был установлен на основании клинической картины, анамнеза, данных лабораторно-инструментальной диагностики.