ВВЕДЕНИЕ

Иммуноглобулин G4-связанные заболевания (IgG4-СЗ), представляющие собой хроническую иммуноопосредованную патологию различных органов локального или системного характера, были выделены в самостоятельную нозологическую единицу только в начале XXI в. Они характеризуются муароподобным фиброзным воспалением пораженных тканей, их увеличением, а также повышением уровня сывороточного IgG4. К наиболее распространенным проявлениям IgG4-СЗ относятся отек слюнных и слезных желез, лимфаденопатия и аутоиммунный панкреатит 1-го типа (АИП-1); при этом в патологический процесс могут быть вовлечены и другие органы (щитовидная железа, глаза, мозговые оболочки, сердце, легкие, почки, аорта, верхние дыхательные пути, брыжейка и др.).

IgG4-ассоциированное заболевание чаще развивается в среднем и пожилом возрасте. Распространенность его среди мужчин выше, чем среди женщин, хотя частота различных клинических форм может варьироваться в зависимости от возраста и пола. Так, у мужчин чаще встречаются АИП-1, ретроперитонеальный фиброз и тубулоинтерстициальный нефрит, у женщин – сиалоаденит, дакриоаденит и тиреоидит [6, 7].

Неспецифичность клинических проявлений IgG4-СЗ определяет трудности их дифференциальной диагностики, в том числе с инфекциями и опухолями, и увеличивает срок от начала болезни до установления диагноза в среднем до 2 лет [7].

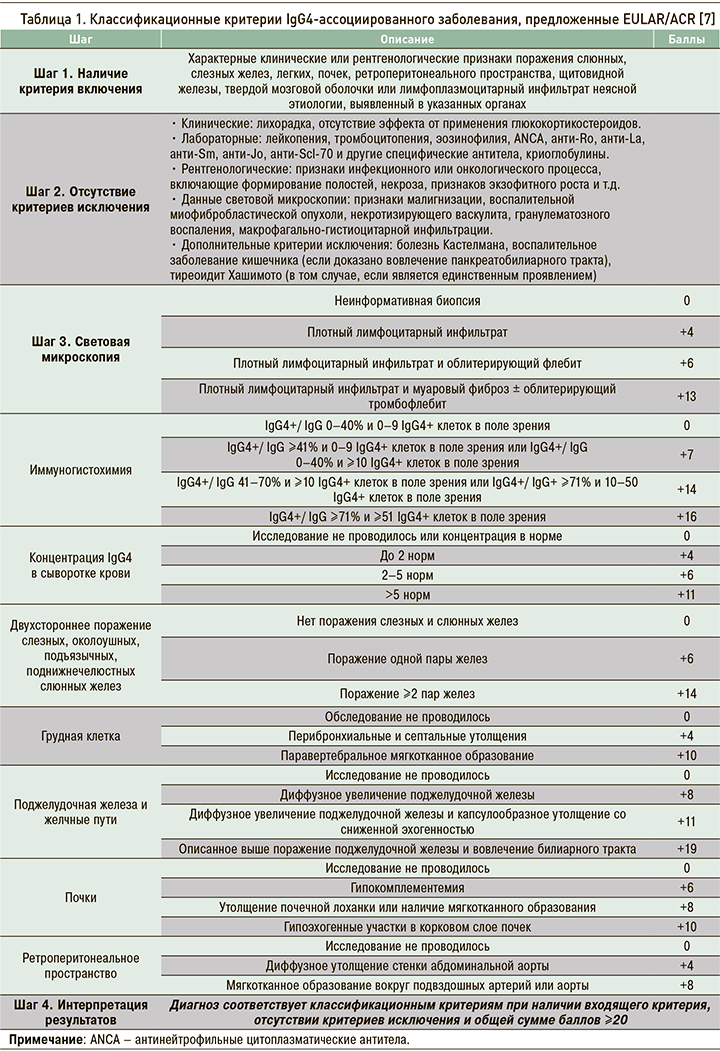

В 2019 г. экспертами Европейской антиревматической лиги (EULAR) и Американской коллегии ревматологов (ACR) были предложены классификационные критерии IgG4-ассоциированного заболевания, отраженные в таблице 1.

При IgG4-СЗ чаще всего наблюдается хроническое медленно прогрессирующее течение заболевания, и даже без лечения в продолжение многих месяцев оно имеет доброкачественный характер. Однако у некоторых пациентов может происходить поражение жизненно важных органов (почек, поджелудочной железы, крупных сосудов), и в этих случаях требуется незамедлительное лечение.

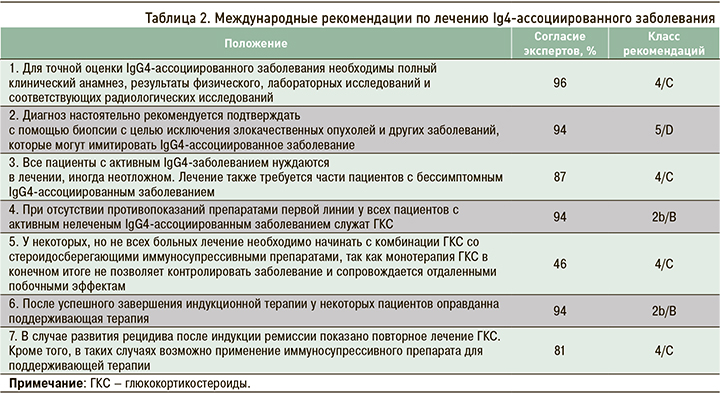

В 2015 г. на Втором международном симпозиуме по IgG4-ассоциированным заболеваниям были приняты рекомендации насчет тактики лечения пациентов с IgG4-СЗ, которое включает два этапа: индукцию ремиссии и поддерживающую терапию (табл. 2) [8]. Авторы подчеркнули, что в ряде клинических ситуаций оправдана выжидательная тактика, например, при незначительном увеличении слюнных желез или бессимптомной лимфаденопатии. Тем не менее с учетом прогрессирующего течения IgG4-СЗ в большинстве случаев оправдано раннее назначение иммуносупрессивной терапии [10].

В качестве препаратов первого ряда для лечения IgG4 чаще всего применяют глюкокортикостероиды (ГКС) в дозе 30–40 мг/сут в пересчете на преднизолон. Продолжительность индукционной терапии ГКС и тактика снижения дозы в рекомендациях не определены. Обычно лечение ГКС в стартовой дозе продолжают в течение 2–4 нед, после чего ее начинают уменьшать на 5 мг каждые 2 нед [9]. Во многих центрах ГКС отменяют через 3–6 мес после начала индукционной терапии, хотя некоторые специалисты рекомендуют продолжать поддерживающую терапию этой группой препаратов в низких дозах до 3 лет [10]. Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), как правило, назначают при неэффективности иммуносупрессивных средств, хотя они, в частности ритуксимаб, вероятно, могут служить и альтернативой стандартным схемам терапии.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Пациент М., 33 лет, 19.03.2021 госпитализирован в экстренном порядке в отделение блока интенсивной терапии с жалобами на повышение артериального давления (АД) до 250/120 мм рт.ст., «мелькание молний» перед глазами, тревожность, общую слабость, учащенное мочеиспускание в ночные часы до 4–5 раз.

Данные анамнеза: на протяжении последних 6 мес пациент испытывает постоянные стрессы, психоэмоциональное напряжение, связанные с профессиональной деятельностью. Ухудшение самочувствия отметил около 4 мес назад, когда впервые появились дискомфортные ощущения в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, неоднократно отмечалась рвота, приносящая облегчение. Головной боли, головокружения не испытывал. Затем к указанным симптомам присоединились зрительные изменения, «мелькание молний», пятен перед глазами. АД при этом пациент не измерял. С этого же момента возникли дизурические расстройства в ночные часы, никтурия до 4–5 раз, безболезненное, незатрудненное мочеиспускание.

За 3 нед до госпитализации имело место повышение температуры тела до 37,5–38,0 °С, появление кашля со слизисто-гнойной мокротой. Пациент самостоятельно принимал муколитик ацетилцистеин, комплексный противопростудный препарат состава парацетамол + фенилэфрин + фенирамин, антибиотик амоксициллин/клавулановая кислота (500 мг 3 раза/сут в течение 5 дней). После такого лечения температура тела нормализовалась, кашель стал редким, сухим. Пациенту неоднократно выполнялись ПЦР-тесты на COVID-19, РНК SARS-CoV-2 обнаружены не были.

Данные объективного осмотра: при поступлении состояние пациента тяжелое. Гиперстеник. Рост 180 см, вес 110 кг, индекс массы тела (ИМТ) 33,95 кг/м2. Температура тела 36,7 °С. Кожные покровы обычной окраски, на коже передней брюшной стенки – стрии. На коже шеи, груди, спины, живота, верхних и нижних конечностей – папуллезно-пустулезная сыпь с элементами диаметром 0,5–1 см, следами расчесов. В теменно-затылочной области – опухолевидное безболезненное округлое образование диаметром до 1,0 см, кожа над ним не изменена. Подкожно-жировая клетчатка: развитие чрезмерное. Периферические отеки: пастозность стоп. Объемы нижних конечностей симметричны. Периферические лимфатические узлы пальпаторно не увеличены.

Дыхание через нос свободное. Частота дыхательных движений (ЧДД) 17/мин. Форма грудной клетки цилиндрическая. Голосовое дрожание симметричное. Перкуторный звук ясный легочный во всех отделах легких. Дыхание при аускультации с жестким оттенком, хрипов нет. Левые границы сердца перкуторно расширены слева на 1,5 см. Тоны сердца звучные, ритмичные. Умеренно выраженный систолический шум на верхушке, в точке Боткина. Акцент II тона в аорте. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 90/мин. АД на правой руке 220/120 мм рт.ст., на левой – 224/120 мм рт.ст.

Язык влажный, густо обложенный желтоватым налетом. Живот увеличен в объеме за счет подкожно-жировой клетчатки, симметричный, правильной формы, участвует в акте дыхания, мягкий, чувствителен в эпигастральной области. Нижний край печени выступает из-под реберной дуги на 1 см.

Мочеиспускание свободное, безболезненное. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.

Нервная система: менингеальные знаки отсутствуют, функция черепно-мозговых нервов не нарушена. Парезов мышц и расстройств координации нет.

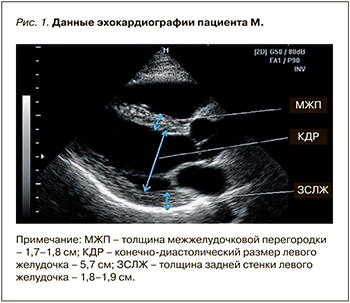

Течение заболевания в стационаре: при поступлении данных в пользу острого коронарного синдрома не получено. По данным эхокардиографии (рис. 1), нарушений локальной сократимости не выявлено, фракция выброса левого желудочка – 50–55%. Выявлена выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка: толщина межжелудочковой перегородки в диастолу – 1,7–1,8 см, толщина задней стенки левого желудочка в диастолу – 1,8–1,9 см.

При поступлении в стационар отмечались явления почечной недостаточности с повышением уровня креатинина до 400 мкмоль/л, мочевины – до 19 ммоль/л, что соответствует скорости клубочковой фильтрации по CKD-EPI 26 мл/мин.

Данные ультразвукового исследования (УЗИ) почек: размеры правой почки 11,4×4,1 см, левой – 11,3×6,0 см. Контуры почек четкие, неровные. Паренхима почек толщиной до 1,9 см справа, 1,9 см слева, диффузно неоднородной структуры. Кортикомедуллярная дифференциация прослеживается. Эхогенность коркового слоя значительно повышена, на фоне повышенной эхогенности коркового слоя визуализируются расширенные пирамидки с нечеткими «размытыми» контурами. В правой и левой почках лоханки размерами 1,2 см каждая. Почечный синус с обеих сторон неоднородной структуры, за счет множественных гиперэхогенных включений до 2–3 мм без четкой акустической тени. Ход основных сосудистых структур не изменен, в периферических отделах коркового слоя наблюдается диффузное обеднение васкуляризации, кровоток не прослеживается от капсулы до 0,4–0,6 см в обеих почках.

Результаты консультирования нефрологом отделения гемодиализа: пациент в острой заместительной почечной терапии не нуждается.

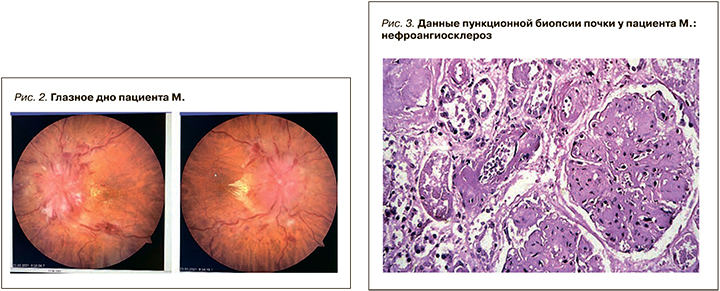

Результаты осмотра офтальмологом (рис. 2): выявлены отек диска зрительного нерва (ДЗН) размером до 3 ДЗН, интраретинальные геморрагии, отложения твердых и мягких экссудатов. Сосуды извиты, полнокровны, напряжены. Соотношение а:в – 1:3.

25.03.2021 пациенту выполнено интравитреальное введение бетаметазона с положительным эффектом.

Проведено комплексное обследование для исключения вторичного генеза артериальной гипертензии (АГ): при дуплексном сканировании брахиоцефальных, почечных артерий данных в пользу гемодинамически значимого стенозирования не получено. Таким образом, был исключен сосудистый, в том числе вазоренальный, генез гипертензии.

Совместно с инфекционистом исключен бактериальный и вирусный генез поражения почек.

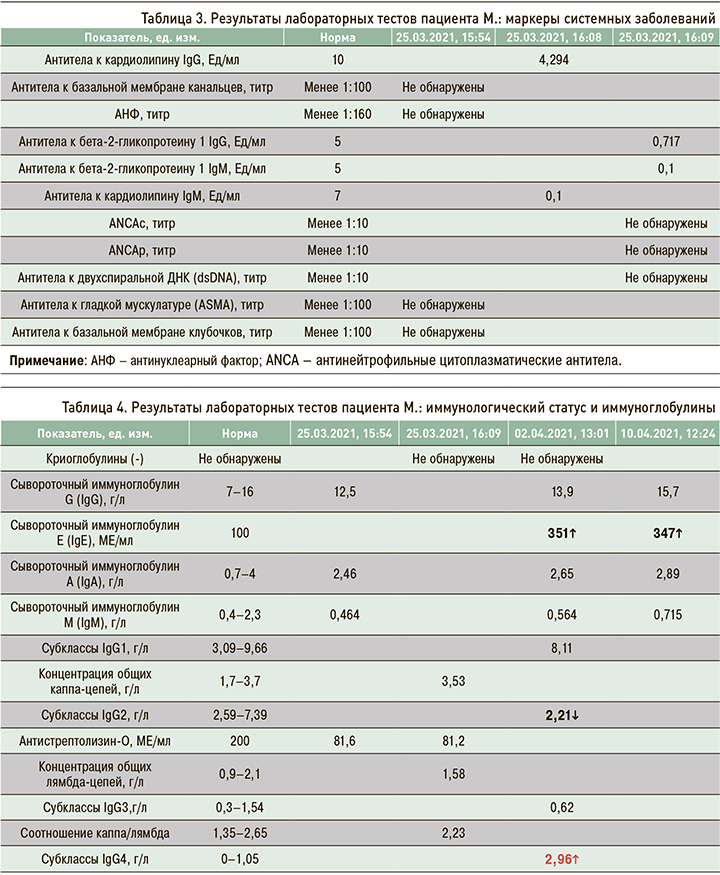

По результатам иммунологических тестов (табл. 3, 4) убедительных данных, свидетельствующих о системном аутоиммунном заболевании, не получено.

Данные мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) брюшной полости: выявлена аденома правого надпочечника, однако при дообследовании ренин-ангиотензинового обмена, катехоламинов данных в пользу гормональной активности образования не получено, исключен эндокринный генез гипертензии.

Кроме этого, в ходе обследования обнаружена умеренная спленомегалия: по результатам УЗИ, площадь поперечного сечения 69,7 см2 (при норме до 50 см2), по данным МСКТ – увеличение селезеночного индекса до 916 (при норме до 480), умеренная внутригрудная, внутрибрюшная лимфаденопатия.

По результатам иммунологических тестов, иммунотипирования белков сыворотки крови и мочи, моноклональной секреции не выявлено. Белок Бенс–Джонса не обнаружен. Гематологом исключено лимфопролиферативное заболевание.

30.03.2021 пациенту выполнена пункционная биопсия почки. Результаты: в препарате 14 клубочков, 5 из которых полностью склерозированы, еще в одном – ишемия капиллярных петель. Оставшиеся клубочки увеличены в размерах, пролиферативных изменений нет, стенки капиллярных петель утолщены, просвет капиллярных петель резко сужен за счет набухания эндотелия, определяются двойные контуры стенок капиллярных петель. В одном из клубочков определяется участок склероза капиллярных петель с образованием сращения с капсулой Боумена. Диффузный склероз интерстиция и атрофия канальцев, занимающие около 70% площади паренхимы. Неспецифическая инфильтрация интерстиция воспалительными клетками в зонах склероза. Артерии: выраженный артериосклероз с явлениями гиперэластоза и склерозом интимы, ведущие к значительному сужению просвета сосудов. Артериолы: имеются профили приносящих артериол, просвет которых резко сужен вплоть до полной окклюзии за счет расширения субэндотелиального пространства мукоидного набухания и склероза интимы.

Данные иммунофлюоресценции (БП 13032-39): IgG – негативно, IgM – негативно, IgA – негативно, C3 – негативно, C1q – негативно, Kappa – негативно, Lambda – негативно, фибрин – негативно.

Заключение: нефросклероз, наиболее вероятно как исход тромботической микроангиопатии (рис. 3).

В дальнейшем пациент курировался совместно с заведующим отделением ревматологии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Принимая во внимание особенности клинического течения заболевания, результаты проведенного обследования, включая иммунологическое и гистологическое исследование биоптата почки, в настоящее время отсутствуют данные в пользу системного иммуновоспалительного заболевания, системного васкулита, в том числе ANCA-ассоциированного васкулита, артериита Такаясу.

Имеющиеся данные указывают, что в основе заболевания может лежать системный ангиосклероз с поражением как почек, так и сердца. Положительные результаты определения IgG4 (3 нормы) дают серьезные основания для обсуждения IgG4-СЗ. Показано иммуногистохимическое исследование почки для подтверждения IgG4-связанной патологии.

Пациент был осмотрен главным нефрологом Минздрава, профессором Е.М. Шиловым. Результаты осмотра: у пациента 33 лет с метаболическим синдромом (абдоминальное ожирение 1 ст., АГ, нарушения обмена мочевой кислоты, жировой гепатоз, дислипопротеидемия) имеются признаки старой хронической болезни почек (стадия неизвестна), на фоне которой в течение последних месяцев развилась злокачественная АГ с повышением креатинина до 460 мкмоль/л. По результатам обследования выявлены признаки тромботической микроангиопатии (в почечном биоптате – картина хронической тромботической микроангиопатии с развитием нефросклероза), возможно, антифосфолипидного синдрома, генетической тромбофилии, а также IgG4-связанное заболевание. В таком случае IgG4-СЗ можно рассматривать как первичное заболевание, а тромботическую микроангиопатию – как вторичное.

Исходя из рабочего диагноза, с учетом метаболического синдрома, нарушения функции почек, тяжелой артериальной гипертензии, пациенту была начата терапия антикоагулянтами и начальными дозами метипреднизолона 8 мг. Дальнейшая программа будет модифицирована после оценки переносимости лечения, динамики основных показателей функции почек, гипертонии. При положительных результатах возможно присоединение ритуксимаба.

Согласован диагноз: M35.5. Многоочаговый фиброз (IgG4-связанное заболевание) с поражением почек.

В результате проведенной комплексной терапии была достигнута положительная динамика в течении заболевания: на фоне максимально возможной антигипертензивной терапии АД стабилизировалось на уровне 130–145/90 мм рт.ст., регрессировала церебральная симптоматика, значительно уменьшились проявления офтальмопатии. Пациент отмечает улучшение зрения, фотопсий нет.

Лабораторно было достигнуто снижение уровня креатинина до 395 мкмоль/л, мочевины – до 14 ммоль/л, мочевой кислоты – до 420 мкмоль/л, купированы электролитные нарушения. Нормализовались уровни маркеров воспаления: лейкоцитоза нет, С-реактивный белок снизился до 3,5 мг/л. При поступлении обращало на себя внимание повышение уровня N-концевого пропептида натриуретического гормона В-типа (NTproBNP) до 27200 пг/мл; в последующем этот показатель уменьшился до 2800 пг/мл. В общеклиническом анализе мочи наблюдалось снижение количества белка до 750 мг/л, осадок без патологии.

Пациент отмечает улучшение самочувствия: головные боли и головокружение были полностью купированы и в дальнейшем не рецидивировали, общей слабости нет. Был выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по применению следующих лекарственных средств: метилпреднизолон – 8 мг в 1 раз в день утром, апиксабан – 2,5 мг 2 раза/сут, доксазозин – 2 мг 2 раза/сут, моксонидин – 0,6 мг/сут, нифедипин (ретард-форма) – 60 мг 2 раза/сут.

При динамическом контроле через 3 мес после выписки из стационара на фоне рекомендованной терапии состояние пациента оставалось удовлетворительным: АД удерживается на уровне 130/80 мм рт. ст. с редким повышением до 140/90 мм рт.ст. При контроле лабораторных показателей уровень креатинина снизился до 280 мкмоль/л, мочевины – до 16 ммоль/л, мочевой кислоты – до 340 мкмоль/л. Нарушений мочеиспускания не отмечается. Церебральная симптоматика, нарушения зрения не рецидивировали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рассмотренном клиническом случае представлено IgG4-ассоциированное заболевание с преимущественным поражением почек, сопровождающееся развитием нефропатии, и, как следствие, вторичной АГ и гипертонической офтальмопатии. Диагноз был установлен на основании клинической картины, анамнеза, результатов лабораторных тестов (в частности, серологических, выявивших повышение уровня IgG4), гистологического исследования и данных инструментальной диагностики. Учитывая системный характер патологического процесса, вовлечение различных органов и многообразие симптомов, одними из важнейших факторов успешной диагностики и лечения IgG4-ассоциированных заболеваний являются тесное взаимодействие врачей различных специальностей и междисциплинарный подход к принятию клинических решений.