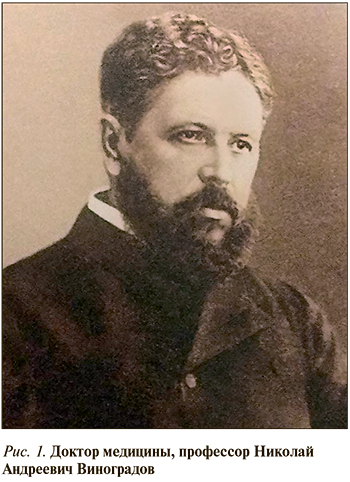

Николай Андреевич Виноградов родился 20 ноября 1831 г. в селе Выкса Ардатовского уезда Нижегородской губернии в семье священника. В детстве Виноградов воспитывался под началом отца, а также в доме владельцев Выксинских чугунолитейных заводов Шепелевых. Уже в детстве Николай проявил интерес к наукам. Учитель М.О. Ранцевич, живший в то время в доме Шепелевых, обучил его иностранным языкам. Это послужило фундаментом будущей ученой карьеры Виноградова, поскольку без такого знания в то время было невозможно получить достойное медицинское образование [14].

В возрасте 14 лет отец направил Николая на обучение в Нижегородскую духовную семинарию, где тот продолжил заниматься самообразованием, изучал книги, редактировал рукописный журнал «Метеор», издававшийся семинаристами. В 1850 г. он подал прошение об отчислении из семинарии.

В возрасте 14 лет отец направил Николая на обучение в Нижегородскую духовную семинарию, где тот продолжил заниматься самообразованием, изучал книги, редактировал рукописный журнал «Метеор», издававшийся семинаристами. В 1850 г. он подал прошение об отчислении из семинарии.

Благодаря способностям и ранее полученному фундаменту образования, Николай успешно преодолел все трудности и испытания и в 1851 г. поступил на медицинский факультет Московского университета. Виноградов относился к той части студенчества, которая жила на небольшую стипендию. Исторические события тех лет, в частности Крымская кампания (1853–1856), способствовали ускоренному обучению студентов, и уже в 1855 г. выпускник Николай Виноградов был направлен врачом в первый саперный батальон в Варшаву, а затем во второй в том же звании, где начал свой врачебный путь [2].

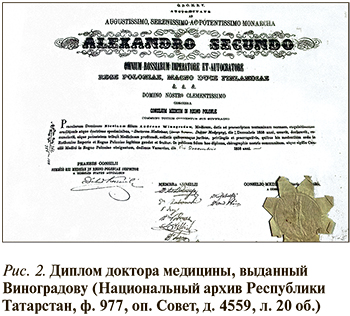

В Варшаве в Александровском военном госпитале молодой Виноградов начал вести Формулярный список [15]. Знание иностранных языков помогло ему быстро подготовиться к докторским экзаменам, и уже в 1858 г. он был признан медицинским совещанием Царства Польского доктором медицины [16] (рис. 2). Приказом по военному ведомству о гражданских чинах 6 декабря 1859 г. за выслугу лет Виноградов был произведен в коллежские асессоры [17].

В 1860 г. по распоряжению Военно-медицинского департамента Николай Александрович был прикомандирован к терапевтической клинике Петербургской Императорской медико-хирургической академии, где стал ординатором. Профессор Сергей Петрович Боткин в то время заведовал терапевтической клиникой, и именно под его руководством Виноградов занимался около года. Лекции великого клинициста об основах лабораторной диагностики и важности физических и химических методов исследования оказали огромное влияние на молодого врача. Это был короткий, но особый период в жизни Виноградова, потому что именно тогда было положено начало его научной деятельности [12]. Николай Андреевич выполнил 5 работ, которые получили высокую оценку старших коллег.

Во время службы в Польше Виноградов собрал наблюдения о лечении перемежающейся лихорадки, которая и явилась предметом его первой научной работы, доложенной в 1861 г. в Обществе врачей в Санкт-Петербурге и напечатанной в Протоколах Общества 1860–1861 гг. [8]. В статье был изложен способ врачевания этой болезни дождевыми и струйчатыми душами из холодной воды.

Во время службы в Польше Виноградов собрал наблюдения о лечении перемежающейся лихорадки, которая и явилась предметом его первой научной работы, доложенной в 1861 г. в Обществе врачей в Санкт-Петербурге и напечатанной в Протоколах Общества 1860–1861 гг. [8]. В статье был изложен способ врачевания этой болезни дождевыми и струйчатыми душами из холодной воды.

«Клинические наблюдения» стали второй работой Виноградова, которая была заслушана в том же Обществе врачей 1 апреля 1861 г. и помещена в протоколы [6]. Всего было опубликовано пять наблюдений о воспалении легких, параличе от хронического свинцового отравления, бугорчатке легких, осложненной первой степенью брайтовой болезни, смещении сердца вследствие плевритического экссудата и случае плевритического экссудата.

Во время прохождения ординатуры под руководством знаменитого физиолога Ивана Михайловича Сеченова Виноградов подготовил одну из наиболее известных своих работ – «О влиянии дигиталина на метаморфоз тела и среднее давление крови в артериях» (1861) [7]. Николай Андреевич пришел к важному заключению: поскольку дигиталис не уменьшает среднего давления крови в артериях, его можно без опасения назначать больным с заболеваниями сердца в стадии декомпенсации, у которых давление понижено [2]. Это исследование имело огромное значение для научного мира, ведь механизм действия дигиталиса еще не был окончательно выяснен.

После окончания ординатуры в 1861 г. Виногра-дов был определен в 21-й стрелковый батальон в должности лекаря, однако Боткин ходатайствовал перед президентом Медико-хирургической академии Петром Александровичем Дубовицким о командировке молодого ученого за границу. Прошение было удовлетворено: распоряжением Военно-медицинского департамента Виноградова включили в список медиков «для отправления на казенный счет … с ученой целью за границу». Под руководством выдающегося немецкого физиолога и гистолога Вилли Кюне он начал изучать вопросы патогенеза сахарного диабета. Результатом стала одна из главных работ Виноградова – «О сущности сахарного мочеизнурения» (1862), опубликованная в «Военно-медицинском журнале» и «Вирховском архиве» [9].

Исследования молодого ученого вызвали интерес в научном мире, в том числе в Казанском университете [2]. На заседании Совета Императорского Казанского университета 26 января 1863 г. Виноградов был избран экстраординарным профессором на кафедру частной патологии и терапии. В сентябре того же года Николай Андреевич начал свою деятельность в стенах этого знаменитого университета [18].

Преподаватели и студенты медицинского факультета Казанского Императорского университета с большими надеждами встретили профессора. Их ожидания оправдались: Виноградов обладал глубокими знаниями терапевтических дисциплин и новейших достижений медицинской науки в России и за рубежом. Он основал одну из первых в России и первую в Казани клиническую лабораторию, ввел термометрию как обязательный метод исследования больных. Следует заметить, что в то время термометрия была новшеством как в России, так и за границей. Николай Андреевич также был убежден, что для полного диагноза причин смерти необходимо выполнять патологоанатомические вскрытия [2].

До прихода Виноградова лекции читались на латыни профессорами-иностранцами, часто не знавшими русского языка и предпочитавшими в медицине натурфилософские дедукции наблюдению и опыту. Николай Андреевич первым из казанских терапевтов стал читать лекции с позиции невризма Боткина. Благодаря ему в основу системы преподавания клинических дисциплин в Казанском университете вошел подробный клинический разбор больного. Основной задачей лекций профессор Виноградов считал описание болезни пациента, следуя в каждом случае принципу индивидуализации [19].

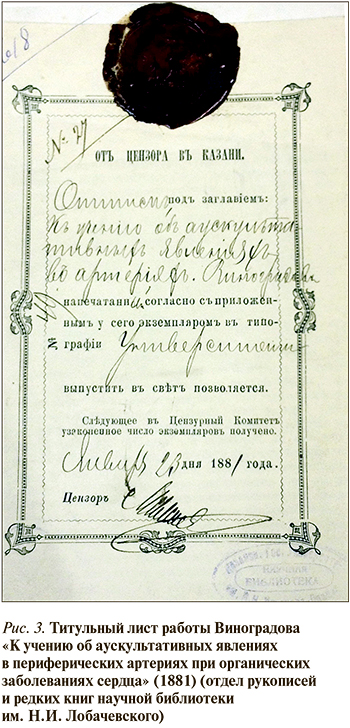

Именно к казанскому периоду научной деятельности Виноградова относится его третья, наиболее известная, работа «К учению об аускультативных явлениях в периферических артериях при органических заболеваниях сердца» (1881) (рис. 3). В ней он исследовал механизм и локализацию акустических явлений в сердце и сосудах при пороках сердца, распространение диастолического шума сердца на бедренную и плечевую артерии у больной с недостаточностью клапанов аорты [5].

Именно к казанскому периоду научной деятельности Виноградова относится его третья, наиболее известная, работа «К учению об аускультативных явлениях в периферических артериях при органических заболеваниях сердца» (1881) (рис. 3). В ней он исследовал механизм и локализацию акустических явлений в сердце и сосудах при пороках сердца, распространение диастолического шума сердца на бедренную и плечевую артерии у больной с недостаточностью клапанов аорты [5].

Всего Виноградов оставил после себя 56 научных работ [13], тематикой которых были многие актуальные вопросы клиники внутренних болезней того времени. Именно он первым в отечественной литературе рассмотрел клинику тромбоза легочной артерии [10]. Ему также принадлежит приоритет в описании множественного эхинококка. Также Николай Андреевич занимался проблемой амилоидоза внутренних органов, насчет обратимости которого писал: «Амилоидная инфильтрация внутренних органов допускает возможность инволюции, по крайней мере в тех случаях, когда в основании страдания лежит сифилис» [1]. Виноградов уделял большое внимание топической диагностике опухолей мозга и мозжечка, изучал патогенез и клинику моногемиплегии. В статье Tumorcerebelli профессор описал случай прижизненной диагностики опухоли мозжечка, давящей на его ножки, Варолиев мост, четвертное возвышение и продолговатый мозг, которая была распознана на основании совокупности симптомов. И действительно, при вскрытии диагноз был подтвержден [3]. Такая точная диагностика – редкость при опухолях мозга.

Перу Виноградова принадлежат работы о скорбуте, альбуминурии [4], азоту крови, действии анилина, слюне, озоне в крови. Он исследовал действие высокой и низкой температуры на деятельность сердца и среднее давление крови в артериях, описывал клинические случаи из факультетской терапевтической клиники Казанского университета (внутренние болезни, эпилепсия, постдифтерийные параличи, менингит, апоплексия мозжечка и др.). Все эти работы обратили на себя внимание ученого мира и создали крупное научное наследие Виноградова [14].

ВЕЛИКИЙ КЛИНИЦИСТ И НОВАТОР

Николай Андреевич создал научную казанскую терапевтическую школу, оставив после себя более 10 учеников-единомышленников, многие из которых впоследствии стали ведущими профессорами и продолжили его дело. Ученики Виноградова – знаменитые профессора-клиницисты (Михаил Аристархович Хомяков, Алексей Николаевич Казем-Бек, Николай Иванович Котовщиков, Петр Иванович Левитский) – занимались различными вопросами функциональной патологии: изучали механизм, лежащий в основе звуковых явлений в системе легких, сердца и сосудов, методики исследования органов грудной клетки, брюшной полости, а также многие актуальные вопросы терапии [19].

Реформируя обучение в Казанском университете, профессор Виноградов впервые начал проводить подробные клинические разборы пациентов, разделил преподавание внутренних болезней на теоретическую (в лекционном зале) и практическую (у постели больного) части. В дальнейшем это стало основой системы преподавания клинических дисциплин в Казанском университете. Современник Виноградова, известный казанский профессор-дерматолог Александр Генрихович Ге писал о нем: «Вооруженный всеми новейшими способами исследования... он сразу изжил из клиники натурфилософский дух и придал своим диагнозам замечательную точность и тем поставил их на большую высоту».

В Казани вокруг Николая Андреевича сразу же сформировался кружок молодых пытливых врачей. Они собирались в заведуемой им клинике, обсуждали актуальные вопросы теоретической и практической медицины. На одном из таких собраний Виноградов высказал мысль о необходимости создания в Казани медицинского общества. В 1868 г. было организовано Общество врачей Казани, а Николай Андреевич стал его первым председателем. Это объединение сыграло огромную роль в становлении и развитии общественной медицины России.

Помня о своих тяжелых годах обучения в университете, в 1871 г. Виноградов выступил инициатором основания «Общества для вспомоществования бедным студентам», которому он оказывал постоянную поддержку. Так, по его ходатайству совет университета в 1881 г. разрешил использовать актовый зал для музыкальных концертов, доходы от которых шли в помощь неимущим студентам. Виноградов и сам принимал участие в этих выступлениях как искусный скрипач-любитель. Ученый завещал студенчеству все свое состояние (на премии за лучшие студенческие сочинения, на стипендии), свой дом, в котором открыли дешевую студенческую столовую. С его именем связано появление в Казанском университете первой женщины с врачебным образованием – Марии Петровны Решетиной.

Как практический врач, Виноградов пользовался славой не только в Казани, но и во всем Волжско-Камском крае и Сибири. Как сказал известный казанский терапевт, профессор Николай Иванович Котовщиков, «я не знаю ни одного случая, чтобы во время болезни или их или их семейств не было бы у постели Николая Андреевича. Страдалец верит, что если нужно будет чудо, то оно возможно в присутствии Виноградова».

Яркое свидетельство о врачебном мастерстве знаменитого казанского терапевта оставил и великий русский певец Федор Шаляпин: «Вдруг пришло письмо отца: опасно захворала мать... Я поехал.

Мать действительно была страшно больна. Она так кричала от страданий, что у меня сердце разрывалось, и я был уверен, что она умрет. Но ее перевезли в клинику, и там профессор Виноградов вылечил ее. Мать до конца дней говорила о нем почти благоговейно».

2 ноября 1883 г. Николай Андреевич Виноградов по рекомендации Владимира Михайловича Бехтерева и Виктора Васильевича Пашутина был избран почетным членом Общества русских врачей.

Профессор Виноградов умер 1 января 1886 г. в возрасте 55 лет от воспаления легких. В аудитории факультетской клиники был поставлен портрет великого клинициста, а одна из палат названа в его честь. В адрес Казанского университета телеграммы с выражением скорби прислали Сергей Петрович Боткин, Александр Михайлович Бутлеров, Виктор Васильевич Пашутин. Тяжело переживали смерть Виноградова его друзья, ученики, студенты. Похороны видного деятеля казанской терапевтической школы вылились в яркую демонстрацию народной любви к врачу-исцелителю. По словам профессора Николая Матвеевича Любимова, «вся Казань хоронила и оплакивала невозместимую потерю». Гроб с Виноградовым до самого Арского кладбища в сопровождении многотысячной толпы несли на руках студенты-медики. «Человеком он был, и очень любил жизнь, но жизнь осмысленную, суть которой, душу которой составляет труд», – говорил после его кончины профессор Александр Генрихович Ге. Больнице, устроенной в Адмиралтейской пригородной слободе, в память заслуг покойного перед городом был присвоено название «Виноградовская» [11].

Николай Андреевич Виноградов был выдающимся профессионалом, новатором, общественной фигурой, отстаивающей передовые взгляды перед действующей властью, благотворителем, увлеченно содействующим продвижению талантливой молодежи. И, что сегодня, увы, встречается реже, в нем сочеталась харизматичность с подлинной интеллигентностью.

О нем помнят в Казани. О нем помнят в Выксе. О нем помнят в России.