Повышенное артериальное давление (АД) является одним из важнейших факторов риска, которое в совокупности с другими патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы способствует высокой частоте смертности и инвалидизации населения во всем мире [1]. Кроме того, артериальная гипертензия (АГ) – наиболее распространенное сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ) среди взрослого населения планеты, зачастую во многом определяющее негативный прогноз пациентов, особенно при вовлечении в патологический процесс поражений органов-мишеней (сосуды, сердце, мозг, почки), связанных с гипертонией, либо при ассоциации с другими кардиоваскулярными заболеваниями (ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, цереброваскулярными заболеваниями) [2].

В соответствии с действующими международными и российскими клиническими рекомендациями, главной целью лечения АГ служит максимальное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти. Достижение поставленной цели возможно не только за счет снижения уровней АД до целевых цифр; крайне важна еще и модификация других факторов риска, а также обеспечение органопротективных и прогноз-модифицирующих эффектов фармакотерапии [3, 4].

Одно из перспективных направлений в решении задач, поставленных перед здравоохранением в вопросах лечения и вторичной профилактики при АГ, – проведение фармакоэпидемиологических исследований и использование их результатов для оптимизации терапии [5]. В случае с лечением АГ в основе таких исследований лежит один из двух подходов:

1) анализ проводимой антигипертензивной фармакотерапии в условиях реальной практики, когда в наблюдение включают пациентов, получающих медикаментозное лечение, и анкетируют либо врача, либо самого пациента, либо провизора;

2) изучение потребительского поведения пациентов и влияние различных источников информации на принятие решения о покупке конкретных лекарственных препаратов.

Оба подхода имеют право на жизнь и могут быть применимы для оценки рациональности проводимой терапии и планирования мер по улучшению контроля АД на уровне популяции [6].

С целью изучения фармакоэпидемиологии лекарственных средств, применяемых для лечения АГ, в России в течение последних лет проводилась исследовательская программа под общим названием ПИФАГОР. Первые три ее этапа были реализованы в начале 2000-х гг. (ПИФАГОР I–II – в 2001–2002 гг., ПИФАГОР III – в 2008 г.). Все они были посвящены оценке структуры и частоты назначения различных антигипертензивных препаратов (АГП) в реальной клинической практике. Важным результатом этих исследований стало выявление сильных и слабых мест во врачебных назначениях в свете действовавших на тот момент Национальных рекомендаций по диагностике и лечению АГ [7, 8]. В дальнейшем (2013) в связи с выходом новых редакций зарубежных и отечественных рекомендаций был дан старт исследованию ПИФАГОР IV. Сравнительный анализ всех четырех исследований по структуре применяемых лекарственных средств показал неизменный приоритет 5 основных классов АГП: ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), бета-адреноблокаторов (ББ), диуретиков, блокаторов кальциевых каналов (БКК) и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА II). Их совокупная доля среди врачебных назначений достигла 95,4%. Межклассовое соотношение долей на момент исследования ПИФАГОР IV стало относительно равномерным с некоторым превалированием класса ингибиторов АПФ (24,2%) и меньшей долей БРА II (около 16%). Процент назначений АГП дополнительных классов, не входящих в препараты первой линии, был малозначительным: для средств центрального действия он составил 3,4%, для альфа-адреноблокаторов не превышал 1,2% [9].

Следует отметить, что ввиду ряда объективных причин динамика применения фармакологических групп АГП в настоящее время существенно отличается от результатов, полученных в серии исследований ПИФАГОР.

Во-первых, с момента начала исследования ПИФАГОР IV прошло более 5 лет, а фармрынок отличается высокой изменчивостью.

Во-вторых, за указанный период были неоднократно и существенно пересмотрены гайдлайны по лечению АГ, уточнены предпочтительные показания к применению различных классов АГП. Важнейшим достижением современных клинических рекомендаций, по мнению большинства экспертов, стал существенный сдвиг парадигмы в сторону применения фиксированных комбинаций (ФК) антигипертензивных средств. Было установлено, что их использование способно повышать эффективность и приверженность к лечению, снижать стоимость фармакотерапии у большинства пациентов даже на этапе стартовой терапии [3, 10, 11].

В-третьих, фармакоэпидемиологические данные, полученные в крупномасштабных исследованиях в результате анкетирования врачей, отличаются от данных, полученных в ходе опроса аптечных специалистов. Этот момент следует иметь в виду потому, что рекомендация врача является важным, но не единственным фактором, определяющим потребительское поведение клиентов аптек при принятии решения о покупке конкретного лекарственного препарата [12].

В-четвертых, ряд проведенных в России исследований продемонстрировал, что локальный фармрынок отдельного региона всегда имеет индивидуальные особенности, зачастую противоречащие обобщенным федеральным данным [6, 9, 12].

В совокупности приведенные причины послужили достаточным основанием для проведения нашего исследования и определили его актуальность.

Цель исследования – изучение локальных особенностей фармакоэпидемиологии лекарственных препаратов, применяемых для лечения АГ на территории Курска, по результатам анкетирования провизоров и фармацевтов.

Задачи исследования:

1. изучить литературные данные о проведенных на территории России фармакоэпидемиологических исследованиях АГП;

2. на примере аптек Курска провести анализ структуры потребления АГП за 2019 г. по результатам анкетирования провизоров и фармацевтов;

3. сравнить полученные данные с официальными результатами исследования ПИФАГОР IV.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужили оригинальные, апробированные в течение ряда лет анкеты для провизоров и фармацевтов. Анкеты содержали данные о приоритетах в потреблении 5 основных рекомендованных групп АГП и отдельных лекарственных средств внутри каждого класса: ингибиторов АПФ, ББ, диуретиков, БКК и БРА II. Также в анкеты были включены препараты дополнительных классов и ФК антигипертензивных средств. В целом дизайн анкет был построен таким образом, чтобы обеспечить возможность сопоставления полученных результатов с данными исследования ПИФАГОР IV [9].

Материалом для исследования послужили оригинальные, апробированные в течение ряда лет анкеты для провизоров и фармацевтов. Анкеты содержали данные о приоритетах в потреблении 5 основных рекомендованных групп АГП и отдельных лекарственных средств внутри каждого класса: ингибиторов АПФ, ББ, диуретиков, БКК и БРА II. Также в анкеты были включены препараты дополнительных классов и ФК антигипертензивных средств. В целом дизайн анкет был построен таким образом, чтобы обеспечить возможность сопоставления полученных результатов с данными исследования ПИФАГОР IV [9].

В результате анкетирования были получены данные от 120 работников аптек Курска: 64 человека по специальности были провизорами, 56 – фармацевтами. Обобщенные данные о лицах, принявших участие в исследовании, представлены в таблице 1.

Методами исследования стали анкетирование, статистический анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенных исследований продемонстрировали ряд локальных особенностей потребления АГП по их международным непатентованным названиям (МНН) внутри классов. Структура потребления ингибиторов АПФ представлена в таблице 2.

При оценке структуры потребления внутри класса ингибиторов АПФ установлено, что наибольшей популярностью у посетителей аптек, по мнению респондентов, пользовались различные препараты с МНН эналаприл, лизиноприл и периндоприл (1, 2 и 3 место соответственно). Обращает на себя внимание высокая доля потребления препаратов каптоприла (15,5% от общего числа предпочтений). Если учесть, что этот ингибитор АПФ является коротко действующим и используется в первую очередь для купирования гипертонических кризов, возникает закономерное предположение о вероятном отсутствии адекватного и стабильного контроля АГ в городской популяции в целом, что неоднократно отмечалось рядом экспертов [13, 14].

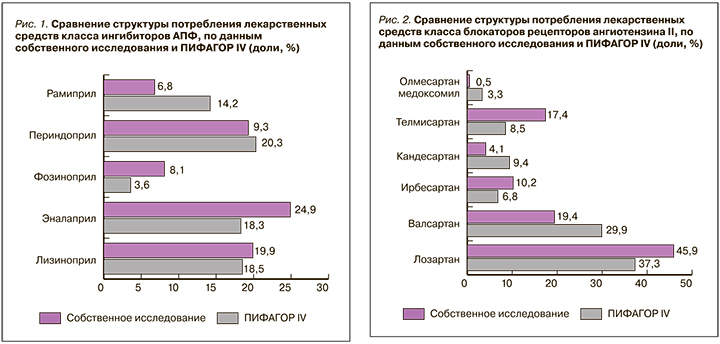

Сравнение структуры потребления класса ингибиторов АПФ, полученной в нашем исследовании, с результатами исследования ПИФАГОР IV приведено на рисунке 1.

Следует отметить несколько большую долю потребления эналаприла и фозиноприла в нашем исследовании: вероятно, это связано с локальными особенностями фармрынка и личными предпочтениями врачей и пациентов. Для лизиноприла и периндоприла доли существенно не отличались.

Структура потребления БРА II, полученная в ходе анкетирования аптечных работников, указана в таблице 3.

Анализ, проведенный по структуре предпочтений посетителей аптек в отношении препаратов класса БРА II, выявил доминирование различных МНН лозартана (45,9%, 1 место). Следующими за ним по популярности с большим отрывом работники аптек назвали валсартан (19,4%, 2 место) и телмисартан (17,4%, 3 место) соответственно. Некоторые лекарственные средства этой группы приобретались с единичной частотой: вероятно, это связано с относительной новизной этих АГП на фармрынке, ценовой политикой фармацевтических компаний, а зачастую с наличием в аптеках только оригинальных препаратов при отсутствии дженериков.

Сравнение структуры потребления АГП из класса БРА II, полученной по данным нашего исследования, с результатами исследования ПИФАГОР IV отражено на рисунке 2.

По сравнению с результатами исследования ПИФАГОР IV выявлена более высокая доля потребления лозартана на локальном фармрынке (45,9 против 37,3%), и меньшая – валсартана (29,9 против 19,4%). В последние годы в России в целом наметилась тенденция к увеличению доли потребления телмисартана, что подтверждено и в настоящем исследовании (17,4%); вероятно, это связано с появлением на фармрынке доступных дженериков этого БРА II.

По сравнению с результатами исследования ПИФАГОР IV выявлена более высокая доля потребления лозартана на локальном фармрынке (45,9 против 37,3%), и меньшая – валсартана (29,9 против 19,4%). В последние годы в России в целом наметилась тенденция к увеличению доли потребления телмисартана, что подтверждено и в настоящем исследовании (17,4%); вероятно, это связано с появлением на фармрынке доступных дженериков этого БРА II.

Структура потребления АГП из класса ББ представлена в таблице 4.

Среди препаратов класса ББ большинство респондентов отдавало предпочтение различным МНН бисопролола (45,0%, 1 место), метопролола (14,5%, 2 место) и карведилола (11,1%, 3 место). Следует отметить, что в статистику также вошли пропранолол – 7,6% (коротко действующий ББ, в настоящее время используемый прежде всего с антиаритмической целью), атенолол (ББ с низкой кардиоселективностью) – 7,6% и соталол – 5,6% (препарат, относящийся к III классу антиаритмических средств и использующийся для профилактики и лечения тахиаритмий). Из статистики их не исключали ввиду классовой принадлежности к ББ, значимой доли в структуре аптечных продаж, а также их применяемости, в том числе у пациентов с АГ [15].

Сравнение структуры потребления класса ББ, полученной по данным собственного исследования, с результатами исследования ПИФАГОР IV представлено на рисунке 3.

Сравнение структуры потребления класса ББ, полученной по данным собственного исследования, с результатами исследования ПИФАГОР IV представлено на рисунке 3.

Безусловным лидером в обоих случаях был бисопролол (45,0% – собственное исследование, 31,0% – ПИФАГОР IV). Также в число четырех наиболее востребованных ББ вошли метопролол, карведилол и небиволол. Высокая доля потребления этих АГП объяснима их предпочтительным использованием у больных АГ с наличием дополнительных показаний: метаболических нарушений, сахарного диабета; эти же лекарственные средства включены в рекомендации по лечению хронической сердечной недостаточности (ХСН), часто сопутствующей АГ [3, 4]. Следует подчеркнуть, что для лечения АГ с указанными коморбидными заболеваниями показано применение сукцината метопролола, а не тартрата [16]. Доля потребления именно этой соли метопролола (от общего объема потребления ББ), выявленная в нашем исследовании, составила 18,9%, тогда как в исследовании ПИФАГОР IV аналогичный показатель был равен 11,0%.

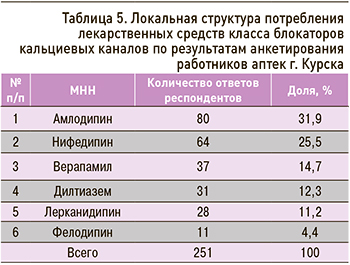

С труктура потребления БКК, полученная в ходе анкетирования работников аптек, показана в таблице 5.

труктура потребления БКК, полученная в ходе анкетирования работников аптек, показана в таблице 5.

Анализ структуры потребления БКК по МНН показал, что наиболее часто клиенты аптек приобретали препараты амлодипина (31,9 %, 1 место), несколько реже – различные торговые наименования нифедипина (25,5%, 2 место). На 3 месте оказались препараты верапамила (14,7%).

Сравнение структуры потребления АГП из класса БКК, полученной в собственном исследовании, с результатами исследования ПИФАГОР IV приведено на рисунке 4.

Сравнение структуры потребления АГП из класса БКК, полученной в собственном исследовании, с результатами исследования ПИФАГОР IV приведено на рисунке 4.

В целом структура потребления препаратов-лидеров среди БКК в обоих сравниваемых исследованиях существенно не различалась. Обратим внимание, что в нашем исследовании 47,5% от общего объема потребления препаратов нифедипина составили его коротко действующие формы, тогда как в исследовании ПИФАГОР IV эта доля равнялась 33,5%. Среди торговых наименований верапамила доля коротко действующих форм составила 54,0% в собственном исследовании и 53,4% – в исследовании ПИФАГОР IV. Учитывая, что прием коротко действующих БКК (как дигидропиридиновых, так и недигидропиридиновых) для регулярного лечения АГ не рационален с позиции существующих клинических рекомендаций, можно предположить, что такие препараты назначались и приобретались либо ввиду недостаточной информированности о них врачей и пациентов, либо для применения в качестве средств скорой помощи, а в случае с верапамилом – при наличии дополнительных показаний (таких, как некоторые виды тахиаритмий).

Данные анализа структуры потребления диуретиков содержатся в таблице 6.

Данные анализа структуры потребления диуретиков содержатся в таблице 6.

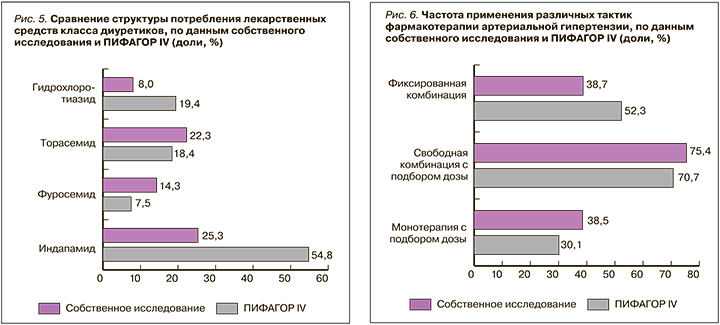

Из полученных данных следует, что среди диуретиков для лечения АГ наиболее часто в аптеках Курска приобретались препараты индапамида (25,3%, 1 место). Такая высокая доля приобретений обусловлена тем, что в течение нескольких последних лет этот диуретик (наряду с хлорталидоном) рекомендован для применения при АГ, особенно у пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, имеющих широкое распространение в том числе и в российской популяции [3, 4].

2 место занял торасемид (22,3% по результатам собственного исследования). Несмотря на наличие в инструкции по применению к некоторым торговым наименованиям этого лекарственного средства показания «артериальная гипертензия», действующими клиническими рекомендациями торасемид показан в первую очередь пациентам с АГ, имеющим ХСН с явлениями застоя, либо хроническую болезнь почек (ХБП) с расчетной скоростью клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин/1,73м2. По-видимому, столь высокая доля потребления торасемида связана именно с наличием у пациентов с дополнительными показаниями к его применению. По аналогии с этим можно объяснить значимые доли приобретений спиронолактона, фуросемида и эплеренона (16,3; 14,3 и 10,0% соответственно) необходимостью лечения ХСН у больных АГ. Также следует отметить, что в последние годы получены результаты исследований, свидетельствующих о целесообразности приема калийсберегающих диуретиков для лечения резистентной АГ [3, 4]. Возможно, это также обусловило значительную долю потребления этой подгруппы лекарственных средств.

Обращает на себя внимание относительно небольшая доля покупки монопрепаратов гидрохлоротиазида (8,0%). Наиболее вероятно, это связано с тем, что фармрынок сегодня насыщен ФК АГП, содержащими этот диуретик, о чем будет сказано далее.

Ацетазоламид (3,8% приобретений среди диуретиков по результатам собственных исследований) не имеет в качестве показания АГ и используется лишь как дополнительный диуретический препарат у пациентов с ХСН, резистентных к дегидратационной терапии.

Сравнение структуры потребления препаратов класса диуретиков, полученной по данным собственного исследования, с результатами исследования ПИФАГОР IV представлено на рисунке 5.

Как и в нашем исследовании, по результатам ПИФАГОР IV препаратом-лидером среди этого класса АГП является индапамид, однако данные по доле его потребления в этих исследованиях существенно различаются (25,3 и 54,8% соответственно). Такое различие обусловлено тем, что в ПИФАГОР IV в статистику потребления диуретиков не включались ацетазоламид, спиронолактон и эплеренон, что повлияло на характер распределения долей в нашем исследовании.

Завершая описание структуры потребления отдельных АГП по классам, нужно еще раз подчеркнуть, что современные клинические рекомендации ставят во главу угла эффективность проводимой фармакотерапии, приверженность пациентов к назначенному лечению, а также прогноз-модифицирующие возможности назначенной терапии. В наибольшей мере перечисленным критериям, по мнению абсолютного большинства экспертов, отвечают ФК гипотензивных лекарственных средств [3, 4, 17]. Несмотря на это, достаточно часто пациенты в реальной практике получают либо монотерапию, либо свободные комбинации АГП (рис. 6).

Завершая описание структуры потребления отдельных АГП по классам, нужно еще раз подчеркнуть, что современные клинические рекомендации ставят во главу угла эффективность проводимой фармакотерапии, приверженность пациентов к назначенному лечению, а также прогноз-модифицирующие возможности назначенной терапии. В наибольшей мере перечисленным критериям, по мнению абсолютного большинства экспертов, отвечают ФК гипотензивных лекарственных средств [3, 4, 17]. Несмотря на это, достаточно часто пациенты в реальной практике получают либо монотерапию, либо свободные комбинации АГП (рис. 6).

Частота потребления монопрепаратов как в собственном исследовании, так и в ПИФАГОР IV была выше 30% (38,5 и 75,4% соответственно), свободных комбинаций – выше 70% (75,4 и 70,7% соответственно).

Структура потребления ФК АГП, полученная в нашем исследовании, представлена в таблице 7. Учитывались совокупные доли различных дозовых сочетаний АГП в конкретной ФК, результаты представлены по международным непатентованным наименованиям.

Как видно из таблицы 7, приоритет имели комбинации индапамида с периндоприлом (17,8%, 1 место), валсартана с гидрохлоротиазидом (16,9%, 2 место) и гидрохлоротиазида с лозартаном (12,7%, 3 место).

При дополнительном анализе по классам АГП было установлено превалирование потребления следующих комбинаций: диуретик + ингибитор АПФ, БРА II + диуретик и БКК + ингибитор АПФ (31,0; 29,6 и 21,1% соответственно). Такое распределение в полной степени соответствует действующим клиническим рекомендациям, которые предлагают в качестве комбинаций первого выбора для лечения АГ использовать сочетания блокатора рецептора ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (т.е. ингибитора АПФ или БРА II) c диуретиком и/или БКК.

Сравнение структуры потребления различных фиксированных комбинаций АГП, по данным собственного исследования и ПИФАГОР IV, дано на рисунке 7.

Из полученных результатов следует, что в существенных различий в долях потребления различных ФК АГП в нашем исследовании и ПИФАГОР IV выявлено не было. Некоторое уменьшение доли приобретений комбинаций ББ + диуретик можно объяснить изменением позиции БАБ в клинических рекомендациях последних лет: при неосложненной АГ, отсутствии дополнительных показаний эксперты рекомендуют начинать терапию с применения комбинаций, названных выше [4].

Также нужно указать на уже обозначенную в обсуждении структуры потребления диуретиков закономерность: как в мире в целом, так и на локальном фармарынке высока доля потребления фиксированных комбинаций, содержащих в качестве диуретика гидрохлоротиазид [18]; по результатам собственного исследования, этот показатель составил 42,3%. Весьма вероятно, что это явление объясняется длительным пребыванием таких комбинаций на фармрынке и связанным с этим потребительским поведением врачей и пациентов при назначении и покупке ФК диуретиков. В то же время европейские рекомендации по лечению АГ предлагают отдавать предпочтение индапамиду и хлорталидону в качестве диуретиков выбора для лечения АГ, в том числе в виде ФК. Это обусловлено большей длительностью их действия, благоприятным метаболическим профилем и наличием доказанных органопротективных свойств [3, 4, 19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АГ выступает ведущим фактором риска развития ССЗ: инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, ХСН цереброваскулярных (ишемического или геморрагического инсульта, транзиторной ишемической атаки) и почечных (ХБП) заболеваний. Снижение АД до уровня целевых цифр при приеме современных органопротективных препаратов достоверно улучшает выживаемость больных [20], кроме того, адекватная антигипертензивная терапия обеспечивает высокое качество жизни пациентов [21, 22].

На протяжении 10 лет наблюдения в различных фармакоэпидемиологических исследованиях установлен рост доли пациентов, принимающих АГП. Несмотря на то что охват населения медицинской помощью улучшился, процент достижения целевого уровня АД среди пациентов остается низким [9, 12, 13]. Одной из важнейших задач, стоящих перед терапевтической службой страны, является улучшение прогноза у больных АГ, что возможно лишь при адекватном контроле АД и применении современных органопротективных лекарственных препаратов с доказанным прогноз-модифицирующим действием. Значительным достижением последних лет стала смена парадигмы лечения АГ с приоритетным назначением ФК АГП большинству больных уже на этапе инициации антигипертензивной терапии [3, 4].

В целом можно констатировать, что за период, прошедший со времени проведения исследования ПИФАГОР IV, общая структура назначения и использования различных классов АГП существенно не изменилась, но в ней выявлены определенные региональные особенности:

1) значимая доля потребления АГП короткого действия (например, каптоприла среди ингибиторов АПФ, нифедипина среди БКК, пропранолола среди ББ), которые приобретаются пациентами как препараты скорой помощи, что может свидетельствовать об отсутствии у них адекватного контроля АГ и/или адекватно подобранной ежедневной антигипертензивной терапии;

2) существенные доли потребления препаратов из низкого и среднего ценовых сегментов, в том числе недорогих дженериков, а иногда устаревших АГП. Это объясняется как экономической ситуацией в регионе и стране в целом, так и отсутствием информированности специалистов о потенциальных (в том числе орагнопротективных и прогноз-модифицирующих) преимуществах современных антигипертензивных средств.

3. Активное потребление монопрепаратов и свободных комбинаций АГП, что может быть связано с наличием терапевтической инертности как на уровне врача, так и пациента.

Таким образом, проведение фармакоэпидемиологических исследований, в том числе на региональном уровне, позволяет выявить негативные тенденции в потреблении АГП. Меры, направленные на устранение нежелательной динамики использования ряда лекарственных средств, могут быть эффективны только в случае реализации на всех этапах системы здравоохранения, начиная с уровня «врач – пациент». Увеличение приверженности пациентов к лечению, гармонизация фармакотерапии АГ в соответствии с действующими клиническими рекомендациями были и остаются главными путями оптимизации лечения гипертонической болезни, снижения инвалидизации и смертности населения.