Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим модифицируемым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), вносит основной вклад в заболеваемость и смертность в большинстве стран мира. Осуществление превентивных мероприятий может существенно снизить уровень артериального давления (АД) и улучшить демографическую ситуацию [1–3]. При этом следует учитывать, что, согласно результатам эпидемиологических исследований, в России наблюдается высокая распространенность не только АГ (около 40%), но и предгипертонии (35%), которая объединяет лиц с нормальным и высоким нормальным АД [4].

Показано, что предгипертония практически всегда связана с факторами риска повышения АД и более частым развитием сердечно-сосудистых осложнений. Так, высокое нормальное АД ассоциируется с семикратным повышением риска развития кардиоваскулярных осложнений по сравнению с таковым при оптимальном АД [5], кроме того, соответствующие пациенты имеют двойной риск смерти от ССЗ [6]. По данным Фремингемского исследования, в возрасте от 35 до 65 лет частота перехода высокого нормального АД в гипертонию составляет 37%, тогда как для нормального АД аналогичный показатель составляет 18%, а для оптимального – всего 5% [7]. В соответствии с последней американской классификацией уровней АД пациенты с высоким нормальным АД отнесены к АГ 1 степени [8].

В связи с этим очень важно на стадии формирующейся АГ определить предикторы возможного перехода предгипертонии в гипертоническую болезнь, выявить факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. В последние годы все большее внимание в развитии АГ и других ССЗ уделяется роли повышения ригидности сосудистой стенки, особенно раннего сосудистого старения, отраженных волн, образующихся при прохождении пульсовых волн по сосудистому руслу [9, 10]. При этом подтверждена важность определения не только повреждающих, но и протективных факторов сосудистого старения, показана возможность предупреждения кардиоваскулярных осложнений путем воздействия на эти факторы [11–14].

Цель исследования – уточнить механизмы формирования систоло-диастолической артериальной гипертензии (СДАГ) путем измерения центрального АД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для определения механизмов формирования СДАГ нами было обследовано 332 человека (146 мужчин и 186 женщин) в возрасте от 30 до 60 лет, т.е. в той возрастной группе, в которой, как правило, встречается указанная форма АГ. У 115 человек (49 мужчин, 66 женщин) АД находилось в пределах от 110/60 до 129/80 мм рт. ст. (оптимальный и нормальный уровень АД), у 105 (41 мужчина и 64 женщины) – от 130/80 до 139/89 мм рт.ст. (высокое нормальное АД), у 112 (56 мужчин и 56 женщин) – от 140/90 до 160/100 мм рт.ст. (СДАГ 1 степени). Участники исследования, не имевшие СДАГ, считали себя практически здоровыми людьми, ССЗ и других серьезных заболеваний у них не было.

Всем пациентам была проведена аппланационная тонометрия на аппарате SphygmoCor (AtCorMedical, Австралия). Регистрация пульсовой волны осуществлялась методом аппланационной тонометрии на лучевой артерии. Центральная пульсовая волна рассчитывалась автоматически программным обеспечением аппарата с использованием инвертированной генерализованной функции передачи. С целью калибровки центрального давления периферическое АД измерялось на плече с помощью автоматического сфигмоманометра (AND, Япония) после 10-минутного отдыха пациентов в положении сидя. Оценивались следующие показатели периферической гемодинамики:

- систолическое АД (САД);

- диастолическое АД (ДАД);

- пульсовое АД (ПАД);

- P_MEANP – среднее гемодинамическое давление;

- P_AI – периферический индекс аугментации (отношение амплитуды отраженной волны на лучевой артерии к амплитуде ударной пульсовой волны);

- P_ESP – периферическое конечное систолическое давление;

- PmaxdP/dt – максимальная скорость подъема периферической пульсовой волны;

- показатели центральной гемодинамики – центральное САД, центральное ДАД, центральное ПАД, C_ESP – центральное конечное систолическое давление (соответствует начальному ДАД), С_АР – центральное давление аугментации, C_ AP_ HR75 – центральное давление аугментации с поправкой на частоту сердечных сокращений, С_AI – центральный индекс аугментации (отношение амплитуды отраженной волны к амплитуде ударной пульсовой волны), C_T1R – время начала отраженной волны, C_TTI – индекс времени напряжения, C_DTI – индекс времени диастолы, C_MPD – центральное среднее ДАД, C_MPS – центральное среднее САД, Ampl. – амплификация пульсового давления (разница между периферическим и центральным САД).

Все результаты представлены в виде медианы с указанием 25 и 75% процентилей. Сравнение клинических групп выполнялось с использованием критерия Краскела–Уоллиса и последующих множественных парных сравнений (критерий Данна). Критический уровень значимости принимался равным 0,05. Для статистического анализа применялся пакет программ MS Office Excel 2010 и Statistica 10 [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ

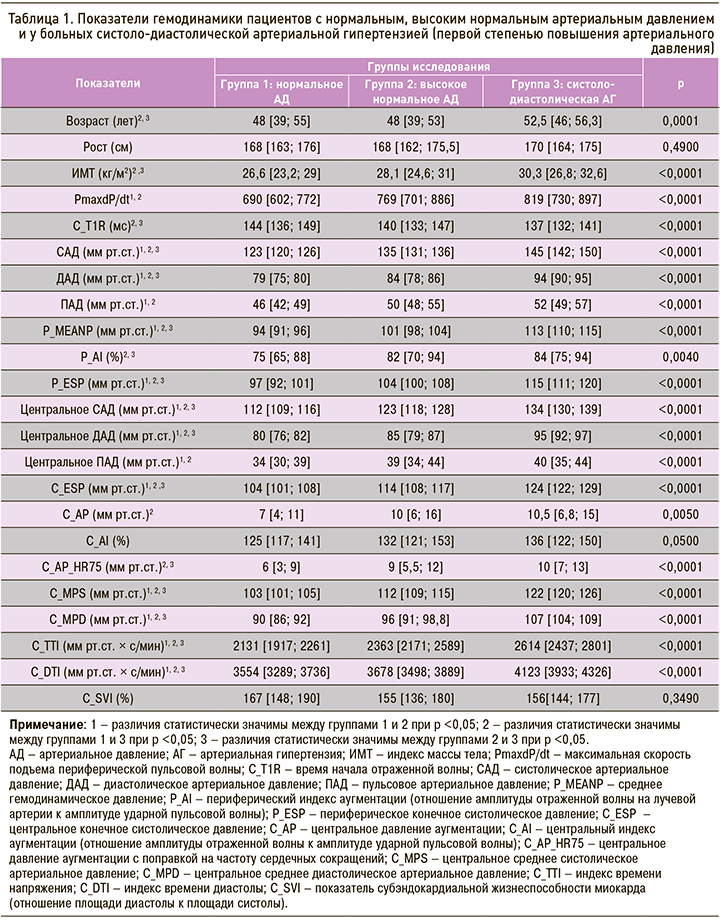

Результаты обследованная лиц с нормальным, высоким нормальным АД и пациентов с СДАГ (первая степень повышения АД) суммированы в таблице 1.

Лица с нормальным АД и высоким нормальным АД не отличались по возрасту, в группу СДАГ вошли пациенты более старшего возраста (они имели существенно более высокий индекс массы тела). Медиана показателя PmaxdP/dt, который наиболее точно характеризует ударный объем сердца, была существенно выше у участников с высоким нормальным АД и особенно с СДАГ; это отражает роль ударного объема сердца в повышении АД у этих групп пациентов. У больных с СДАГ время начала суммированной отраженной волны (C_T1R) было укорочено, что связано с более высокой жесткостью магистральных артерий у них и свидетельствует о более раннем возвращении к сердцу отраженных волн, а также наслоении отраженных волн не только на диастолическую, но и систолическую часть центральной пульсовой волны.

Медианы уровней САД в каждой группе пациентов, разделенных в зависимости от уровня АД, соответствовали значениям АД, характерным для соответствующей группы. У лиц с высоким нормальным АД уровень САД был выше на 11 мм рт. ст. по сравнению с нормотониками. При этом увеличение САД происходило как за счет ДАД (медиана ДАД выше на 5 мм рт.ст.), так и ПАД (медиана ПАД выше на 4 мм рт.ст.). В группе пациентов с СДАГ прирост уровня САД, по сравнению с высоким нормальным АД, происходил практически только за счет ДАД (выше на 10 мм рт. ст.), ПАД в этой группе повысилось лишь на 2 мм рт. ст. При этом среднее АД у пациентов с СДАГ было на 12 мм рт. ст. выше, чем у лиц с высоким нормальным АД, и на 19 мм рт.ст. по сравнению с нормой, что также подчеркивает ведущую роль ДАД в повышении АД у больных СДАГ в этом возрасте. Отраженные волны приводили к аугментации пульсовой волны не только в аорте, но и на руке, величина P_AI (периферического индекса аугментации) у пациентов с СДАГ была выше на 9 мм рт.ст. по сравнению с нормой. У пациентов с высоким нормальным АД и особенно с СДАГ на брахиальных артериях увеличено и конечное САД, что отражает более высокий уровень ДАД у них в начале диастолы (P_ESP).

Уровень центрального САД во всех группах пациентов, разделенных по уровню АД, был ниже, чем на руках, на 11–12 мм рт.ст. Более высокий уровень периферического САД, по сравнению с центральным, был обусловлен явлением амплификации – увеличением амплитуды проходящей по сосудам пульсовой волны за счет отраженных волн, образующихся в месте их образования. Уровень центрального ПАД меньше влиял на формирование СДАГ. В группе лиц с высоким нормальным АД ПАД было выше относительно нормы всего на 5 мм рт.ст., причем в группе пациентов с СДАГ оно практически не изменилось по сравнению с лицами, имевшими высокое нормальное АД. При этом по сравнению с нормой центральное ДАД в группе высокого нормального АД было выше на 5 мм рт.ст., а в группе СДАГ – на 15 мм рт.ст. ДАД в начальном периоде диастолы (C_ESP) при высоком нормальном АД было больше на 10 мм рт.ст., а при СДАГ – на 20 мм рт.ст. по сравнению с нормой. При этом среднее ДАД (C_MPD) у участников с высоким нормальным АД было выше на 6 мм рт.ст., а у пациентов с СДАГ – на 17 мм рт.ст. относительно нормы. Эти данные свидетельствуют о ведущей роли центрального ДАД в формировании СДАГ, причем ДАД увеличивается на протяжении всей диастолы. Особенно важно увеличение центрального ДАД в начальный период диастолы, когда происходит кровоснабжение сердца. При СДАГ существенно увеличивается и площадь диастолической части пульсовой волны (C_DTI больше на 16%) – показатель, наиболее точно характеризующий уровень ДАД в аорте.

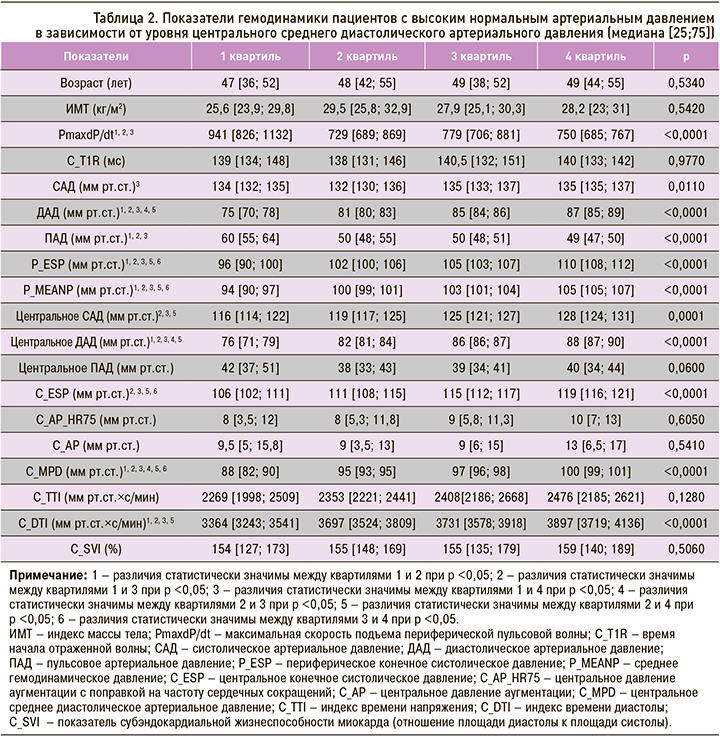

Как известно, величина центрального ДАД служит показателем эффективности пропульсивной способности сердечно-сосудистой системы, поэтому важно проанализировать особенности формирования СДАГ у пациентов с высоким нормальным АД в зависимости от уровня этого показателя. Нами изучена взаимосвязь между уровнями среднего ДАД в аорте (C_MPD) и величинами центрального и периферического АД, а также другими факторами, влияющими на гемодинамику в процессе формирования СДАГ. Пациенты с высоким нормальным АД были разделены на 4 квартили в зависимости от уровня среднего ДАД (табл. 2).

Как видно из представленных данных, пациенты с различным уровнем среднего центрального ДАД не отличались существенно по возрасту, индексу массы тела и жесткости сосудистой стенки. Важным отличительным признаком пациентов, которые вошли в 1 квартиль, является наиболее высокий показатель, отражающий сердечный выброс (P_maxdP/ dt), вследствие чего у них определяется более высокий уровень периферического ПАД. В 4 квартиль вошли пациенты с самым низким P_maxdP/dt и низкими значениями ПАД, но с наиболее высоким уровнем ДАД. Причем у них были увеличены все показатели, характеризующие как центральное ДАД (начальное ДАД, которое соответствует конечному систолическому АД – C_ESP, конечное – С_DP, среднее – С_MPD), так и периферическое ДАД (P_DP, P_ESP). Кроме того, у пациентов этой группы в большей степени была увеличена площадь диастолической части пульсовой волны (С_DTI). У лиц с более высоким уровнем ДАД определяется и более высокий уровень среднего гемодинамического давления (P_MEANP).

Уровень периферического САД, которое отражает уровень как ДАД, так и ПАД, во всех четырех квартилях был практически одинаковым. При этом у лиц с различным уровнем ДАД центральное САД было наиболее низким среди пациентов 1 квартили и более высоким – у пациентов 4 квартили. При распространении на периферию уровень САД у пациентов 1 квартили, который был в большей степени связан с уровнем ПАД, увеличивался за счет амплификации. Центральное САД у лиц 4 квартили было существенно выше за счет ДАД; при распространении на периферию ДАД снижается, при этом увеличивается разница между центральным и периферическом ДАД, что обеспечивает пропульсивную способность сердечно-сосудистой системы.

Нами было проанализировано влияние аугментации центральной пульсовой волны на показатели центрального и периферического АД. Степень аугментации оценивали по величине индекса аугментации центральной пульсовой волны (С_AI) (табл. 3). В 4 квартиль вошли только те пациенты, у которых степень аугментации превышала 10 мм рт.ст.; медиана индекса аугментации у них была 153%, что свидетельствует об увеличении у них центрального пульсового АД более чем на 50%.

Наиболее высокие значения аугментации (4 квартиль) наблюдались у лиц более старшего возраста (>50 лет) с более жесткими сосудами, что приводило к увеличению скорости распространения пульсовых волн. Эти пациенты имели более низкий рост, у них было уменьшено расстояние, которое проходят основные волны до зон отражения, а отраженные волны – обратно до сердца. Об этом свидетельствует и время более раннего возвращения отраженных волн к сердцу (C_T1R) у них. Эта группа пациентов с высоким нормальным АД состояла преимущественной из женщин (29 женщин и только 1 мужчина). Следует отметить, что пациенты 3 квартиля, имевшие достаточно высокие показателями аугментации, также состояли преимущественно из женщин (20 женщин и 5 мужчин).

Возрастание степени аугментации отразилось на величине центрального ПАД: в группе с максимальной величиной аугментации оно было выше на 12 мм рт.ст., чем в группе с минимальной степенью аугментации. Это также привело к существенному повышению величины центрального САД: в группе 4 квартиля оно было выше 128 мм рт. ст., медиана составляла 131 мм рт.ст., что соответствует АГ [24]. Следовательно, по величине центрального САД мы обязаны отнести этих пациентов к АГ; при этом давление на руке у них было ниже 140 мм рт. ст., т.е. соответствовало высокому нормальному АД. Центральное ПАД в этой группе было выше 40 мм рт.ст., а 75% процентиль равен 50 мм рт.ст. Этот уровень центрального ПАД является ведущим предиктором сердечно-сосудистых осложнений, увеличивая риск их развития в 2 раза. Сравнительно высокий уровень центрального САД и ПАД выявлялся и у пациентов 3 квартиля, что свидетельствует о повышенном риске ССЗ у них. При этом уровень периферического САД и ПАД во всех четырех квартилях пациентов, разделенных по величине аугментации центральной пульсовой волны, существенно не различался, что не свидетельствовало о высоком кардиоваскулярном риске у существенной части этих больных. Таким образом, измерение центрального давления у пациентов с высоким нормальным АД в возрасте около 50 лет позволяет выявить изолированную центральную АГ, которая существенно увеличивает риск ССЗ.

ОБСУЖДЕНИЕ

По определению М.С. Кушаковского [16], «артериальная гипертензия представляется одновременно болезнью регуляции и формой компенсации (приспособления)». Предрасполагающими факторами (триггерами) гипертонии являются пусковые механизмы, связанные с образом жизни человека, к которому организм должен приспособиться. Оценка состояния сосудистой стенки, измерение уровней центрального АД позволяет более глубоко вникнуть в механизмы формирования различных вариантов АГ. Как известно, в молодом возрасте более часто формируется изолированная систолическая АГ (ИСАГ), обусловленная увеличением сердечного выброса и усилением проходящей пульсовой волны за счет отраженных волн, образующихся в местах их образования (амплификация) [17]. Это явление имеет большой физиологический смысл: амплификация направлена на сохранение энергии сердечного сокращения до микроциркуляторного русла и обеспечивает капиллярный кровоток на периферии, особенно в мышцах. Такой вариант АГ встречается почти исключительно у молодых мужчин, которым природа определила высокие физические нагрузки [18, 19]. Часто ИСАГ регистрируется и в пожилом возрасте у лиц с высокой жесткостью артерий и нарушением их демпфирующей функции, когда энергия сердечного сокращения не переводится с систолы на диастолу. В результате повышается ПАД, увеличивается повреждающее действие пульсовой волны на сосудистую стенку, возрастает нагрузка на миокард [20].

В возрасте 30–60 лет, как правило, формируется СДАГ. Физиологический смысл этой формы гипертонии связан с необходимостью увеличения пропульсивной способности сердечно-сосудистой системы, которая зависит от величины ДАД на протяжении всей диастолы, а для кровоснабжения миокарда особенно важно увеличение ДАД в начальном периоде диастолы. Первые признаки формирования АГ на уровне предгипертонии определялись у обследованных нами пациентов с более высоким индексом массы тела и более жесткими сосудами. При этом повышение АД и формирование высокого нормального уровня АД происходило в равной мере как за счет повышения сердечного выброса, так и за счет факторов, увеличивающих ДАД. Дальнейшее повышение АД и переход высокого нормального АД в СДАГ осуществлялся только за счет повышения ДАД. При формировании СДАГ существенно возрастало и среднее гемодинамическое АД, величина которого преимущественно зависит от величины ДАД.

Следует отметить интересный факт: увеличение периферического давления на руках, а следовательно, и в других сосудах верхней половины тела (особенно в сосудах мозга) зависит также от величины аугментации центральной пульсовой волны. Отраженные волны, возвращающиеся из нижней половины тела, приводят к аугментации пульсовой волны не только в аорте, но и на руке. Аугментация пульсовой волны на руке была существенно выше у пациентов с высоким нормальным АД и у больных СДАГ в сравнении с нормой, при этом величина индекса периферической аугментации (P_AI) у пациентов была значительно меньше 100%. Это свидетельствует о распространении отраженных волн по аорте из нижней половины тела в сосуды верхних конечностей, головы и других органов, но приходят они сюда во время диастолы, что способствует увеличению ДАД. Важным представляется и тот момент, что на руках у лиц с высоким нормальным АД и особенно с СДАГ было увеличено и конечное САД, что отражает более высокий уровень у них ДАД в начале диастолы (P_ESP). В норме это играет положительную роль в плане улучшения пропульсивной способности сердечно-сосудистой системы и кровоснабжения органов верхней половины тела, но при формировании СДАГ становится дополнительным фактором повышения ДАД и формирования АГ.

Наиболее точную информацию о формировании СДАГ можно получить при анализе центральной пульсовой волны. Более высокий уровень периферического САД, по сравнению с центральным, обусловлен явлением амплификации – увеличением амплитуды проходящей по сосуду пульсовой волны за счет отраженных волн. Амплификация в первую очередь зависит от первоначальной амплитуды проходящей пульсовой волны. С увеличением возраста повышается жесткость сосудистой стенки и уменьшается разница между периферическим и центральным САД. Однако это связано не с увеличением истинной амплификации, а с особенностью ее расчета: при определении степени амплификации не учитывается степень аугментации центральной пульсовой волны, т.е. определяется так называемая аугментированная амплификация.

Полученные нами данные свидетельствуют о ведущей роли центрального ДАД в формировании СДАГ, причем ДАД увеличивается на протяжении всей диастолы, а не только в конце ее. Особенно значимо повышение центрального ДАД в начальный период диастолы, когда происходит кровоснабжение сердца. При СДАГ существенно возрастает и площадь диастолической части пульсовой волны – показатель, наиболее точно характеризующий уровень ДАД в аорте и отражающий эффективность кровоснабжения центральных органов. По этой причине выявляется связь между низкими значениями ДАД и частотой приступов стенокардии [21], а также повышением смертности и заболеваемости у больных с АГ и ишемической болезнью сердца [22]. Следует отметить, что при СДАГ происходит увеличение площади еще и систолической части пульсовой волны, отражающей нагрузку на миокард, поэтому эти группы не различались по величине показателя субэндокардиальной жизнеспособности миокарда (C_SVI), равного отношению площади диастолы к площади систолы.

Более точным показателем величины ДАД в аорте служит уровень среднего диастолического давления, отражающий ДАД на протяжении всей диастолы. У пациентов с высоким нормальным АД была проанализирована взаимосвязь между уровнями среднего диастолического давления в аорте (C_MPD) и центрального и периферического АД, а также другими факторами, влияющими на гемодинамику в процессе формирования СДАГ. Показано, что у пациентов с наиболее высоким уровнем среднего ДАД в аорте также определяется более высокий уровень среднего гемодинамического давления (P_MEANP), которое отражает повышение у них общего периферического сопротивления – одного из ведущих механизмов формирования ДАД. Эти данные указывают на то, что в формировании СДАГ важную роль играет основной механизм регуляции АД. При снижении сердечного выброса включаются факторы, направленные на увеличение АД и стабилизацию кровоснабжения внутренних органов, благодаря чему повышается общее периферическое сопротивление, а это сопровождается увеличением ДАД [23].

Уровень периферического САД, которое отражает уровень как ДАД, так и ПАД, во всех четырех группах больных СДАГ с различными показателями среднего ДАД в аорте был практически одинаковым. Это говорит о том, что регуляция АД при высоком нормальном АД еще достаточно высока и обеспечивает поддержание АД на уровне предгипертонии. При этом среди лиц с различным уровнем ДАД центральное САД было выше у пациентов 4 квартиля. При распространении на периферию уровень САД у пациентов 1 квартиля, который был в большей степени связан с уровнем ПАД, увеличивался за счет амплификации в значительно большей степени. Это привело к тому, что по показателям периферического САД пациенты этих групп не различались. Центральное САД у пациентов 4 квартили было существенно выше за счет ДАД. При распространении на периферию ДАД снижается, что увеличивает разницу между центральным и периферическим ДАД и обеспечивает пропульсивную способность сердечно-сосудистой системы.

У больных СДАГ проанализирована зависимость уровней АД от величины аугментации центральной пульсовой волны. Оказалось, что при стечении различных факторов, которые приводят к увеличению степени аугментации систолической части центральной пульсовой волны, существенно повышается только центральное САД. К таким факторам относятся более жесткие магистральные артерии (более старший возраст, наличие факторов, повышающих жесткость сосудов), в результате чего происходит увеличение скорости распространения пульсовых волн и более раннее возвращение результирующей отраженной пульсовой волны в аорту, которая наслаивается на систолическую часть пульсовой волны и увеличивает ее амплитуду. Это может быть и уменьшение расстояния, которое приходится преодолевать пульсовым волнам до зон отражения, а отраженным волнам – до сердца, поэтому в этой группе были пациенты более низкого роста. Группа с высокой степенью аугментации состояла из женщин, которые, как известно, обладают некоторыми особенностями строения тела и сосудистой системы, приводящими к формированию отраженных волн из более близкой от сердца зоны – области более массивных ягодиц («грушки»). Величина отраженной волны в определенной степени зависит и от величины основной волны, распространяющейся на периферию, поэтому степень аугментации пульсовой волны была несколько выше (статистически не достоверно) у пациентов с более высоким сердечным выбросом, о чем свидетельствует значение максимальной скорости подъема пульсовой волны (PmaxdP/dt).

Аугментация систолической части центральной пульсовой волны приводит к существенному повышению центрального САД, величина которого у пациентов с наиболее высокой степенью аугментации составляла 130 и более мм рт.ст., что соответствует АГ [24]. У этих пациентов давление на руке было ниже 140 мм рт.ст., т.е. соответствовало высокому нормальному АД. Следовательно, в этом случае мы можем говорить о варианте изолированной центральной скрытой СДАГ, причем этот вариант гипертонии имеет более высокий сердечно-сосудистый риск, так как она в значительной степени формируется за счет повышения ПАД в результате увеличения аугментации. Центральное ПАД в этой группе было выше 40 мм рт.ст., а у некоторых пациентов даже 50 мм рт.ст. Это тот уровень центрального давления, который является ведущим предиктором сердечно-сосудистых осложнений и увеличивает риск осложнений в 2 раза.

При этом нельзя не отметить существенную закономерность: значение среднего ДАД, которое зависит от степени аугментации центральной пульсовой волны на всем ее протяжении, у этих пациентов было практически одинаковым во всех четырех группах исследования. То есть при низком значении аугментации систолической части пульсовой волны она в большей степени влияет на диастолическую часть пульсовой волны, что может положительно отразиться на эффективности центрального кровотока.

Еще более важный признак эффективности центральной гемодинамики – площадь диастолической части пульсовой волны, отражающая эффективность коронарного кровотока. Этот показатель также был одинаковым во всех группах пациентов. Таким образом, наши данные позволяют утверждать, что у пациентов среднего возраста явление аугментации играет в том числе и положительную роль, поскольку направлено на увеличение центрального диастолического давления и обеспечение эффективности центральной гемодинамики. В этом проявляется основная роль СДАГ не как болезни, а как формы приспособления (компенсации) по определению М.С. Кушаковского [16]. Однако о таком варианте АГ можно говорить лишь тогда, когда отраженные волны в большей степени влияют на повышение центрального диастолического давления. При значительном увеличении систолической части пульсовой волны, когда существенно повышается САД, может сформироваться скрытая гипертония с высоким кардиоваскулярным риском.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, измерение центрального давления у пациентов с нормальным и особенно с высоким нормальным уровнем АД в возрасте 45–60 лет позволяет выявить пациентов с начальными признаками формирующейся АГ или с уже сформировавшейся скрытой гипертонией, которая таит высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. В этом возрасте, как правило, формируется СДАГ, направленная на увеличение пропульсивной способности кардиоваскулярной системы. Это происходит в результате умеренного повышения сердечного выброса и более выраженной активации механизмов, направленных на повышение ДАД. Особая роль отводится отраженным волнам, образующимся при прохождении пульсовой волны по магистральным артериям; если в молодом возрасте большое значение отводится амплификации пульсовой волны на периферии с целью увеличения мышечного кровотока, то в среднем возрасте важная роль принадлежит аугментации диастолической части центральной пульсовой волны. При этом ДАД возрастает на протяжении всей диастолы; для кровоснабжения сердца и других центральных органов особенно важным является увеличение начального ДАД и площади диастолической части пульсовой волны.

При наслоении отраженных волн на систолическую часть пульсовой волны повышаются центральное ПАД и САД и может сформироваться изолированная систолическая АГ. Этот фенотип АГ формируется в среднем возрасте, чаще у женщин, лиц низкого роста, при избыточной массе тела и более жестких сосудах. При наличии у человека нескольких предикторов целесообразно дополнительное исследование с измерением центрального давления, определения показателей центральной гемодинамики, выявления других факторов риска ССЗ. Такие пациенты нуждаются в проведении активных превентивных мероприятий, а некоторые еще и в назначении медикаментозной терапии, особенно при выявлении изолированной центральной гипертонии, опасность которой скрыта от врача кажущимся нормальным АД при его измерении на руках.