Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) занимает одну из лидирующих позиций в структуре причин инвалидизации и смертности и относится к числу глобальных проблем здравоохранения [1]. Общеизвестно, что ХСН высоких функциональных классов (ФК) является основным фактором, определяющим тяжесть состояния пациента и в значительной степени детерминирующим риск фатального исхода [2]. Это связано с прогрессирующим развитием циркуляторной гипоксии, обусловливающей постепенное нарастание полиорганных расстройств у больных ХСН вне зависимости от ее нозологического происхождения.

Одной из первоочередных мишеней гипоксического повреждения при ХСН выступает центральная нервная система [3]. Это в значительной степени определяет нарушение высших интегративных функций головного мозга и проявляется постепенно прогрессирующей когнитивной дисфункцией у пациентов с сердечной недостаточностью. Важно подчеркнуть, что когнитивные расстройства у этой категории больных встречаются чаще, чем в общей популяции: их распространенность составляет до 75%, а тяжесть варьирует от легкого когнитивного дефицита до деменции [3–5]. Значимость нарушений когнитивной сферы во многом связана со снижением комплаентности больных и их недостаточным вниманием к выполнению врачебных рекомендаций по соблюдению диеты, питьевого режима, режима приема лекарственных средств и взвешивания. Страдающий когнитивной дисфункцией часто не в состоянии своевременно обратить внимание на ранние признаки декомпенсации заболевания. Это препятствует поддержанию состояния стабильной компенсации ХСН и ведет к ее прогрессированию, увеличению риска повторной госпитализации и неблагоприятного исхода основного заболевания.

Эскалацию когнитивных расстройств в динамике течения ХСН можно легко оценить при помощи унифицированной и хорошо валидизированной шкалы Mini Mental State Examination (MMSE). Цель представленного исследования – оценка прогностического потенциала показателей MMSE в отношении риска фатального исхода у больных ХСН в течение года с момента оценки когнитивной функции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование было выполнено по двухэтапному («поперечно-продольному») дизайну. План исследования соответствовал Хельсинкской декларации девятого пересмотра (Форталеза, Бразилия, 2013) с учетом пунктов 25–32 [6].

В исследование было включено 286 полиморбидных пациентов: 103 мужчины (36%) и 183 женщины (64%), средний возраст 70,6±10,0 лет. Пациентов включали в исследование на основании информированного согласия. Критерием включения служило любое упоминание ХСН в структуре клинического диагноза. К критериям исключения относились возраст менее 18 лет, а также отказ пациента от участия в исследовании.

Пациенты находились на стационарном лечении в кардиологическом (240 пациентов (84%)) и первичном сосудистом неврологическом (46 пациентов (16%)) отделениях Городской клинической больницы № 1 г. Челябинска в 2012–2016 гг. Непосредственными причинами госпитализации в стационар послужили острая декомпенсация ХСН – 114 случаев (40%), острое нарушение мозгового кровообращения – 46 (16%), острый коронарный синдром – 38 (13,3%), нарушение ритма сердца – 45 (15,7%), артериальная гипертензия – 40 случаев (14%). У трех пациентов (1%) причиной госпитализации стали воспалительные заболевания сердца (по одному случаю инфекционного эндокардита, острого перикардита и миокардита). Базовое обследование и лечение всех пациентов, включенных в исследование, проводилось в строгом соответствии с порядками, стандартами и национальными рекомендациями по оказанию специализированной медицинской помощи.

На первом этапе (этап «поперечного среза») изучались распространенность и выраженность когнитивной дисфункции у пациентов с ХСН в зависимости от ее стадии и функционального класса. Исследование когнитивной функции проводилось с помощью опросника MMSE, представляющего собой стандартизованный инструмент оценки таких компонентов когнитивной сферы, как ориентировка во времени и месте, восприятие, внимание, память, выполнение команд и визуально-моторная координация [7]. Результат выражали в баллах от 0 до 30. Показатель MMSE ≤24 балла расценивался как наличие когнитивной дисфункции: при оценке в диапазоне 24–21 балла констатировали наличие легкой когнитивной дисфункции, ≤20 баллов – выраженной когнитивной дисфункции (деменции) [8].

Отдельное внимание было посвящено анализу зависимости показателей когнитивного статуса по MMSE от объективных клинических, функциональных и клинико-лабораторных показателей тяжести ХСН. С этой целью у всех пациентов, включенных в исследование, оценивали стадию и функциональный класс ХСН, проводили комплексное инструментальное и клинико-лабораторное обследование. 282 больным (98,6% от числа включенных в исследование) была выполнена трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) на аппаратах Sumsung medison eco7 и Siemens G50 с определением размеров камер сердца, расчетом индекса левого предсердия (ИЛП), определением скоростей и градиентов давления внутрисердечных потоков, расчетом систолического давления в легочной артерии (рЛА), оценкой систолической и диастолической функции левого желудочка [1, 9]. У 4 пациентов (1,4%) не была проведена ЭхоКГ в рамках текущей госпитализации, поскольку наличие ХСН у них было подтверждено данными ЭхоКГ на амбулаторном этапе или при предыдущих госпитализациях. У части пациентов наблюдалась частичная эхонегативность, что делало невозможным определение части ЭхоКГ-параметров. Эхонегативность не позволила исчерпывающе оценить размеры левых отделов сердца и рассчитать ИЛП у 78 пациентов, рассчитать фракцию выброса ни одним из существующих методов у 9 больных, оценить рЛА у 61 пациента.

Лабораторное исследование включало общеклинический и стандартный биохимический разделы в соответствии с действующими стандартами и клиническими рекомендациями. У 251 пациента был определен уровень N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в крови с использованием стандартных наборов для иммуноферментного анализа (BIOMEDICA, Австрия).

На втором (проспективном) этапе изучался прогностический потенциал когнитивной дисфункции по данным MMSE в отношении вероятности гибели пациентов с ХСН от любых причин в течение года с момента включения в исследование. Оценка исходов проводилась на основании анализа журналов и электронных регистров движения пациентов в стационаре, а также, согласно рекомендациям Pons F. et al. [10] и Seow S.-C. et al. [11], путем телефонного опроса пациентов или указанных ими контактных лиц.

Статистический анализ был выполнен с помощью пакета прикладных программ SPSS 17.0. Полученные данные обработаны методами дескриптивной статистики и представлены в виде средней арифметической и ее стандартной ошибки (M±m) для интервальных и порядковых показателей. Множественные межгрупповые сопоставления осуществляли с помощью критерия Краскела–Уоллиса. Парные межгрупповые сопоставления выполняли с использованием критерия Манна–Уитни. Номинальные показатели анализировали с помощью четырехпольных таблиц с расчетом точного критерия Фишера, а также исчислением показателей отношения шансов (ОШ) и его 95% доверительного интервала (95% ДИ). Наличие взаимосвязи между исследуемыми параметрами оценивалось путем расчета коэффициента корреляции Спирмена (rs). Анализ динамики исходов выполнялся при помощи построения кривых Каплана–Майера с последующим сравнением полученных кривых дожития по критерию log-rank. Проверка статистических гипотез осуществлялась при критическом уровне значимости р=0,05.

Статистический анализ был выполнен с помощью пакета прикладных программ SPSS 17.0. Полученные данные обработаны методами дескриптивной статистики и представлены в виде средней арифметической и ее стандартной ошибки (M±m) для интервальных и порядковых показателей. Множественные межгрупповые сопоставления осуществляли с помощью критерия Краскела–Уоллиса. Парные межгрупповые сопоставления выполняли с использованием критерия Манна–Уитни. Номинальные показатели анализировали с помощью четырехпольных таблиц с расчетом точного критерия Фишера, а также исчислением показателей отношения шансов (ОШ) и его 95% доверительного интервала (95% ДИ). Наличие взаимосвязи между исследуемыми параметрами оценивалось путем расчета коэффициента корреляции Спирмена (rs). Анализ динамики исходов выполнялся при помощи построения кривых Каплана–Майера с последующим сравнением полученных кривых дожития по критерию log-rank. Проверка статистических гипотез осуществлялась при критическом уровне значимости р=0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ нозологической структуры когорты пациентов, включенных в исследование, продемонстрировал, что наиболее часто пациенты с ХСН страдали ишемической болезнью сердца (210 больных; 73,4%) и гипертонической болезнью (257; 89,9%), реже – ревматическими, врожденными или дегенеративными пороками сердца (48; 16,8%), в единичных случаях – кардиомиопатиями (8; 2,7%) и воспалительными заболеваниями сердца (3; 1%). Важно подчеркнуть, что в большинстве случаев (197; 68,9%) наблюдалось сочетанное течение ишемической болезни сердца и гипертонической болезни.

На первом («срезовом») этапе исследования было установлено, что когнитивный статус 39,5% пациентов (113 человек), включенных в исследование, соответствовал норме (>24 баллов по MMSE). У большей части остальных пациентов (51 случай; 17,8%) показатели MMSE варьировали в диапазоне от 24 до 21, что соответствует критериям легкого когнитивного дефицита (mild cognitive decline). Несколько реже (42; 14,7%) отмечалось наличие признаков деменции MMSE (>21 балла по MMSE). 28% больных (80 человек) не выполнили тест MMSE; среди них 54 пациента (67,5% не выполнивших MMSE) отказались от тестирования, а 26 (32,5%) не смогли пройти его по объективным причинам (афазия, правосторонний парез, общая тяжесть состояния).

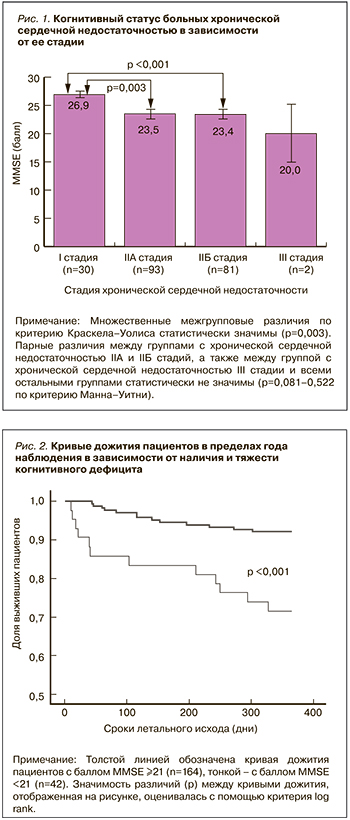

В совокупности больных, выполнивших MMSE на первом этапе исследования, отмечалось снижение показателей выполнения этого теста по мере нарастания тяжести ХСН (рис. 1). Прежде всего это проявилось падением балла MMSE по мере увеличения стадии ХСН.

Как можно видеть, первая стадия ХСН характеризовалась достоверным превышением оценки по MMSE в сравнении с аналогичным показателем у пациентов со IIА и IIБ стадиями ХСН (р=0,003 и р <0,001 соответственно). Снижение значения MMSE по мере нарастания тяжести ХСН иллюстрируется также отрицательной корреляцией между показателем теста и функциональным классом ХСН (rs= -0,270; р <0,001). Кроме того, установленная закономерность подтверждается отрицательной корреляцией между оценками по MMSE и концентрацией общеизвестного лабораторного маркера ХСН NTproBNP в сыворотке крови пациентов (rs= -0,189; p=0,009). Заслуживает внимания также отрицательная корреляция между значениями MMSE и ЭхоКГ-признаками ХСН. Это касается отрицательной зависимости MMSE от показателей рЛА (rs= -0,186; p=0,018) и ИЛП (rs= -0,197; p=0,012).

Установленные факты позволяют рассматривать уменьшение показателя MMSE при заболеваниях сердечно-сосудистой системы как косвенный признак прогрессирования ХСН. С целью детализации этого положения на втором (лонгитюдном) этапе исследования был проведен анализ кривых дожития в обследованной совокупности пациентов в зависимости от тяжести когнитивного дефицита (рис. 2). Полученные результаты продемонстрировали достоверное нарастание темпа гибели в пределах года от начала исследования от любых причин у больных с оценками MMSE, соответствующими уровню деменции, в сравнении с больными, у которых значения MMSE соответствовали норме (р=0,001) и легкому когнитивному снижению (р=0,003).

Установленные факты позволяют рассматривать уменьшение показателя MMSE при заболеваниях сердечно-сосудистой системы как косвенный признак прогрессирования ХСН. С целью детализации этого положения на втором (лонгитюдном) этапе исследования был проведен анализ кривых дожития в обследованной совокупности пациентов в зависимости от тяжести когнитивного дефицита (рис. 2). Полученные результаты продемонстрировали достоверное нарастание темпа гибели в пределах года от начала исследования от любых причин у больных с оценками MMSE, соответствующими уровню деменции, в сравнении с больными, у которых значения MMSE соответствовали норме (р=0,001) и легкому когнитивному снижению (р=0,003).

Предикторная информативность деменции, выявленной у больных с помощью MMSE на начальном этапе исследования, подтверждается также результатами лонгитюдного наблюдения за больными в течение года с момента включения в исследование. Данный раздел анализа продемонстрировал, что в группе пациентов с оценкой MMSE <21 балла (42 пациента) в течение 12 мес наблюдения погибло 12 человек (28,6%), в то время как среди 164 пациентов с оценкой MMSE ≥21 балла в течение года умерло лишь 13 больных (7,9%; ОШ 4,65; 95% ДИ: 1,9–11,2; р=0,001).

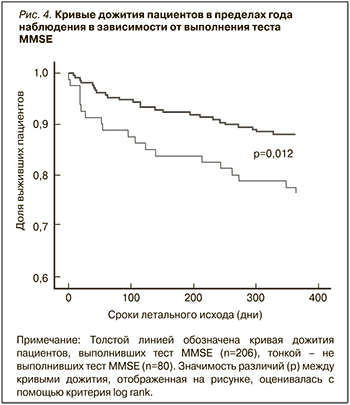

Отдельного анализа заслуживает группа пациентов, отказавшихся от теста MMSE на начальном этапе исследования или не способных к осуществлению этого теста в силу объективных соматических и/или неврологических причин. Как следует из рисунка 3, объективный лабораторный показатель тяжести ХСН (NTproBNP) у больных, не выполнивших MMSE на начальном этапе исследования, оказался почти в 3 раза выше соответствующего показателя пациентов, прошедших этот тест.

Важно подчеркнуть, что прирост уровня NTproBNP сыворотки крови у больных, не выполнивших MMSE, не зависел от причины, по которой больные не смогли пройти тестирование. Полученные данные позволяют рассматривать сам факт невыполнения MMSE как вероятный предиктор тяжести ХСН и, возможно, как прогностический показатель высокой вероятности гибели больных в предела1 года от момента включения в исследование. В связи с этим заслуживает внимания сравнительный анализ кривых дожития у больных, включенных в исследование, в зависимости от выполнения или невыполнения теста MMSE на начальном этапе исследования (рис. 4).

Важно подчеркнуть, что прирост уровня NTproBNP сыворотки крови у больных, не выполнивших MMSE, не зависел от причины, по которой больные не смогли пройти тестирование. Полученные данные позволяют рассматривать сам факт невыполнения MMSE как вероятный предиктор тяжести ХСН и, возможно, как прогностический показатель высокой вероятности гибели больных в предела1 года от момента включения в исследование. В связи с этим заслуживает внимания сравнительный анализ кривых дожития у больных, включенных в исследование, в зависимости от выполнения или невыполнения теста MMSE на начальном этапе исследования (рис. 4).

Темп гибели больных, не выполнивших MMSE, существенно превышал аналогичный параметр у пациентов, прошедших данный тест. Следует добавить, что в динамике лонгитюдного этапа исследования из 206 больных, выполнивших тест MMSE на начальном этапе исследования, погибло 25 человек (12,1%), в то время как из 80 больных, не выполнивших MMSE, фатальный исход в течение 12 мес был зафиксирован в 19 случаях (23,4%; ОШ=2,26, 95%ДИ: 1,2–4,4; р=0,018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что включение теста MMSE в комплексное обследование больных ХСН может рассматриваться как полезное дополнение к совокупности информативных предикторов гибели пациентов в течение года с момента обследования. Установленные факты свидетельствуют о том, что наибольшая вероятность смерти в указанный временной период отмечается у пациентов с показателями MMSE, соответствующими уровню деменции, а также у пациентов, не пожелавших или не способных пройти тестирование по MMSE.