Одной из самых важных и актуальных проблем медицины, с которой сталкивается весь мир, остается заболеваемость, инвалидность и смертность от кардиоваскулярной патологии [1, 2]. Хотелось бы отметить, что 1/3 жителей Земли умирает от ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений; к сожалению, Россия занимает в данной статистике лидирующую позицию, опережая Америку и Европу по показателям летальных исходов [2, 3]. Чаще всего от инфаркта миокарда погибают мужчины; известно, что мужской пол признан самостоятельным фактором риска кардиоваскулярных катастроф [1].

Ученые выяснили, что большой удельный вес среди факторов риска как возникновения, так и осложненного течения ИБС занимают эмоционально негативные и психосоциальные факторы – стресс, депрессия, алекситимия, нарушение личностно-средового взаимодействия, тревожность [4]. Многими исследованиями установлено, что тревожно-депрессивные расстройства существенно увеличивают риск развития внезапной сердечной смерти, а преобладание негативных эмоций и алекситимия выделяются в качестве предикторов развития сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии [5–9]. Алекситимия в качестве личностной характеристики обнаруживается у 10% людей на популяционном уровне, а среди пациентов с психосоматическими расстройствами – в 40–60% случаев. Это позволяет оценивать ее как ключевой элемент психосоматического процесса, однако эта проблема до настоящего времени недостаточно изучена [10, 11].

На сегодняшний день наблюдается существенный прогресс в области разработки новых подходов к терапии ИБС, которая не всегда является консервативной. Реваскуляризация миокарда часто выступает в роли эффективного метода лечения, помогающего уменьшить симптомы и проявления болезни, улучшить функциональное состояние организма и оптимизировать прогноз пациентов с ИБС [12, 13]. В настоящее время исследователи все больше внимания уделяют рассмотрению тревожно-депрессивных расстройств у больных, перенесших реваскуляризацию миокарда, так как они могут иметь большое значение для оценки качества жизни и ее продолжительности у этого контингента [14–16]. Кроме того, некоторые клиницисты при изучении психоэмоционального состояния пациентов перед оперативным вмешательством и после него отмечают, что уровень тревоги и депрессии в постоперационный период у больных может оставаться на таком же уровне или даже становиться более высоким. Изучение психоэмоциональных характеристик больных ИБС с реваскуляризацией миокарда в анамнезе является неотъемлемым компонентом формирования продуктивного взаимодействия с пациентами, разработки реабилитационных программ и оптимизации психодиагностических и психокоррекционных мероприятий [17].

Несмотря на значительное количество исследований, рассматривающих эмоционально негативные факторы риска развития и осложненного течения ИБС, публикаций, посвященных проблеме оптимизации как первичной (у клинически здоровых лиц), так и вторичной профилактики (у пациентов с инфарктом и реваскуляризацией миокарда в анамнезе) этого заболевания в контексте алекситимии, нам встретить не удалось. Это обусловило цель предлагаемого исследования – проанализировать особенности психоэмоционального статуса пациентов мужского пола с ИБС после перенесенного инфаркта и реваскуляризации миокарда и клинически здоровых мужчин с точки зрения наличия или отсутствия у них проявлений алекситимии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В наше наблюдение было включено 135 человек, средний возраст которых составил 46,7 (43,9; 51,6) лет: 69 больных ИБС сформировали основную группу, 66 клинически здоровых лиц – контрольную. Все лица, вошедшие в исследование, были мужчинами, поскольку мужской пол признан самостоятельным фактором риска развития коронарной патологии. Группы были сопоставимы по среднему возрасту: 46,6 (42,7; 48,4) лет – в основной группе, 43,7 (41,2; 49,8) лет – в группе контроля.

Пациентам основной группы диагноз ИБС был поставлен в условиях кардиологического стационара. Проявления заболевания позволяли относить его к стабильной форме ИБС, однако у всех больных в анамнезе было указание на перенесенный инфаркт и реваскуляризацию миокарда (стентирование в количестве 2–3 сосудов) ранее чем за 6 мес до настоящего исследования.

Представители группы контроля на предшествующих этапах амбулаторного и стационарного обследования были признаны клинически здоровыми; все они являлись донорами крови.

В исследование не включали лиц, находящихся под наблюдением психолога или психотерапевта, принимающих психотропные препараты, больных с нестабильными формами ИБС, страдающих какой-либо острой патологией или обострением хронической сопутствующей патологии.

Всем пациентам было проведено клиническое обследование, включающее перечень обязательных методов по действующему Федеральному государственному стандарту «Первичная специализированная медико-санитарная помощь при хронической ишемической болезни сердца», утвержденному Минздравом России [18, 19].

Для изучения психосоциальных особенностей личности были использованы следующие психологические методики: Торонтская алекситимическая шкала (ТАШ) для изучения алекситимии как свойства личности [20]; тест С. Субботина для диагностики личностных особенностей в стрессовых ситуациях [21]; опросник Ч. Спилбергера в модификации Ю. Ханина для определения уровней личностной и реактивной тревожности [20]; Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ) как вариант Миннесотского многопрофильного личностного теста (MMPI) [22, 23].

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013). Все больные до исследования подписали добровольное информированное согласие.

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова–Смирнова, поскольку число лиц, вошедших в исследование, превышало 50. При условии нормального распределения количественные показатели описывались посредством средних арифметических величин и стандартных отклонений, границ 95% доверительного интервала. Если нормальное распределение отсутствовало, количественные данные описывались через медиану и квартили (нижний и верхний). Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при неравных дисперсиях осуществлялось с помощью t-критерия Уэлча. Сопоставление двух групп по количественному показателю при распределении, отличающемся от нормального, проводилось с использованием U-критерия Манна–Уитни. Для сравнения трех и более групп по количественному показателю при условии нормального распределения применялся однофакторный дисперсионный анализ, апостериорные сравнения осуществлялись с помощью критерия Тьюки (если выполнялось условие равенства дисперсий). В случае, если распределение показателя отличалось от нормального, сравнение трех и более групп по количественным его значениям осуществляли с использованием критерия Краскела–Уоллиса, апостериорные сравнения – критерия Данна с поправкой Холма.

Расчет коэффициентов корреляции (для оценки направления и силы корреляционной связи между двумя количественными показателями) при нормальном распределении сравниваемых показателей проводили стандартным способом, а при распределении, отличном от нормального, – по Спирмену. Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей; сравнение последних выполняли с применением критерия хи-квадрат Пирсона, если значения ожидаемого явления были более 10, и точного критерия Фишера – если менее 10. Надежность используемых статистических оценок принималась не менее 95%.

РЕЗУЛЬТАТЫ

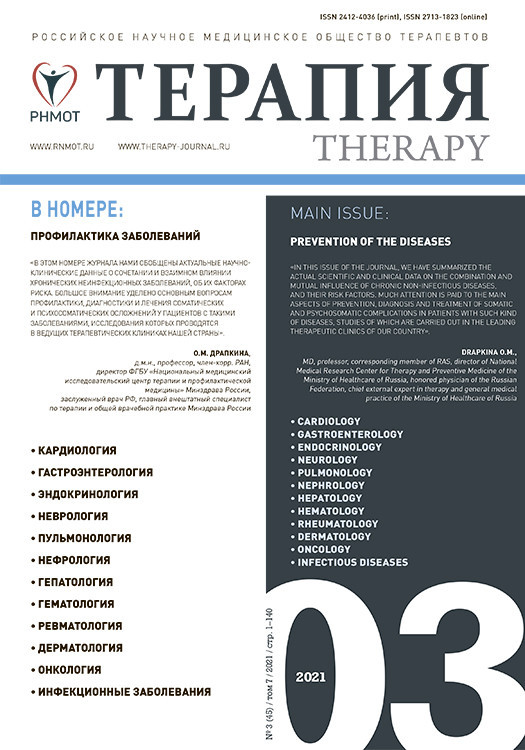

По результатам обследования с помощью ТАШ все наблюдаемые лица (как в основной, так и контрольной группе) были поделены на три подгруппы:

- I – имеющие количество баллов по ТАШ, не превышающее 61 (что соответствует физиологической норме);

- II – имеющие от 62 до 74 баллов по ТАШ («зона риска»);

- III – имеющие больше 75 баллов по ТАШ (соответствует алекситимии).

Распределение участников исследования из основной и контрольной групп с учетом результатов тестирования по ТАШ представлены на рисунках 1А, 1B.

Как видно из данных, приведенных на рисунках 1 А и 1В, большая часть больных ИБС (основная группа) находилась в зоне риска развития алекситимии (II подгруппа); меньше всех было пациентов с имеющимися проявлениями алекситимии (III подгруппа); промежуточное положение заняли пациенты без признаков алекситимии (I подгруппа). Среди клинически здоровых мужчин (контрольная группа) наибольшее их количество оказалось в подгруппе с нормальными значениями по ТАШ (I подгруппа), наименьшее – в подгруппе носителей алекситимии (III подгруппа); посередине между ними расположилась подгруппа риска (II).

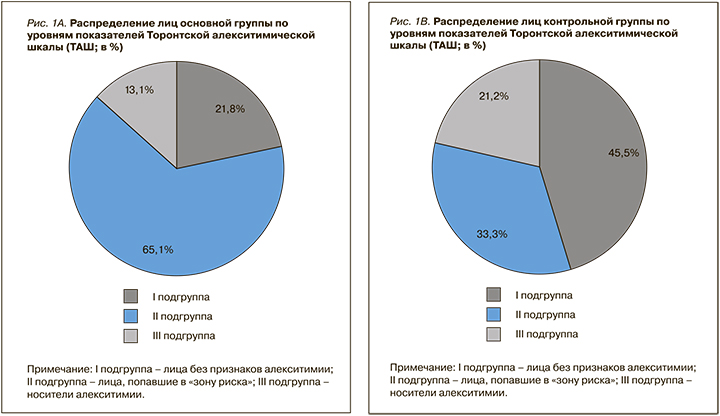

Результаты тестирования наблюдаемых нами лиц по СМОЛ отражены на рисунках 2А, 2В.

Из рисунка 2А видно, что показатели по всем шкалам СМОЛ усредненных профилей больных ИБС без признаков алекситимии и относящихся к «зоне риска» ее развития находились в пределах 40–60 Т-баллов (если не принимать во внимание показатели по шкале ипохондрии у больных II подгруппы: значения Т-баллов по этой шкале у них были чуть больше 61). Величины Т-баллов по клиническим шкалам психологического профиля СМОЛ у пациентов с ИБС мужского пола – носителей алекситимии – составили менее 45, при этом показатели по шкалам депрессии и психастении оказались пикообразно повышены. Самыми высокими точками усредненных профилей СМОЛ во всех трех подгруппах были шкалы «невротической триады» (кроме шкалы депрессии у пациентов из подгруппы «зоны риска») и шкалы психастении у пациентов как с наличием алекситимии, так и без ее признаков, а также шкалы достоверности у больных с признаками алекситимии. Самыми низкими точками усредненных профилей СМОЛ во всех трех подгруппах оказались значения Т-баллов по шкале гипомании, а также шкалы психопатии в подгруппе больных с алекситимией.

Согласно данным, приведенным на рисунке 2В, усредненные профили шкал СМОЛ здоровых лиц из группы контроля во всех трех подгруппах оказались линейными; шкалы «невротической триады» складывались в «конверсионную пятерку»; значения Т-баллов по шкале психопатии были одними из самых низких точек психологических профилей. Значения Т-баллов по шкалам «невротической триады» были тем выше, чем более была выражена тенденция к алекситимии. При этом обращало на себя внимание, что показатели по всем шкалам СМОЛ у здоровых лиц с алекситимией несколько превысили таковые у здоровых мужчин в других подгруппах (причем самыми низкими точками этого профиля были показатели не только по шкале психопатии, но и по шкале депрессии и гипомании, а показатели по шкале психастении оказались пикообразно повышены). Самое выраженное понижение показателей по шкале психопатии и гипомании отмечалось у здоровых мужчин из подгруппы «зоны риска». Профили шкал СМОЛ представителей подгруппы «зоны риска» были схожи и у клинически здоровых лиц, и пациентов с ИБС: наблюдалось относительное повышение по шкалам «невротической триады», которые складывались в «конверсионную пятерку», и пикообразное повышение по шкале шизоидности при наличии относительного снижения Т-баллов по шкале гипомании СМОЛ.

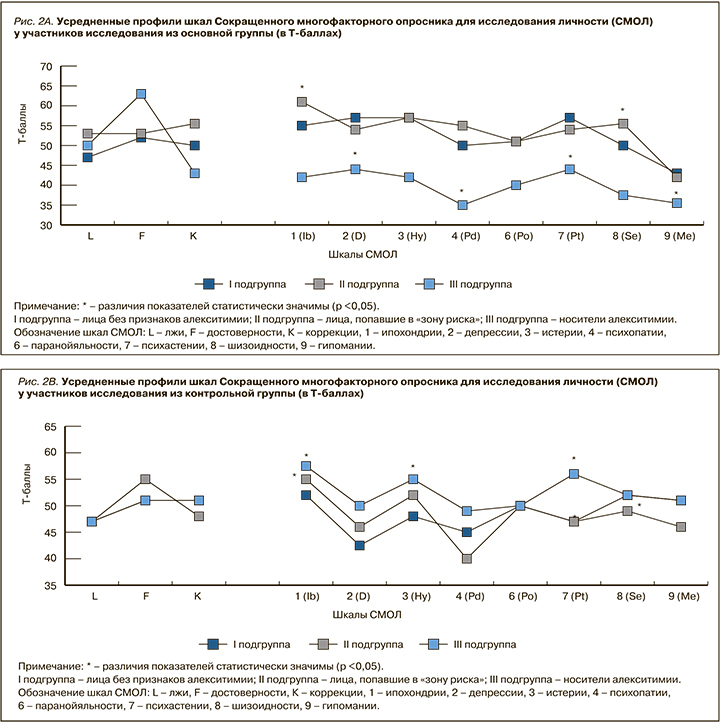

Результаты тестирования по шкале самооценки тревожности Ч. Спилбергера–Ю. Ханина показаны на рисунке 3. Показатели тревоги как диспозиции у больных ИБС во всех трех подгруппах были на высоком уровне и существенно друг от друга не отличались. Что же касается личностной тревожности у здоровых лиц из контрольной группы, то было отмечено, что в подгруппе мужчин с алекситимией ее значения были на высоком уровне, у лиц без признаков алекситимии – на среднем уровне, а у лиц из группы контроля, находящихся в «зоне риска» – на границе между средними и высокими.

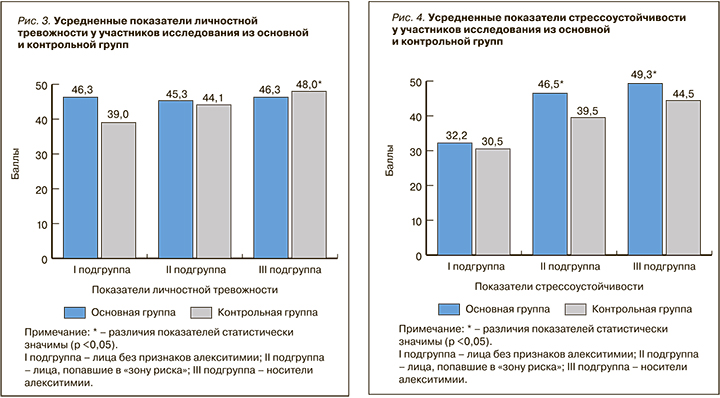

Результаты теста С. Субботина у лиц из основной и контрольной групп проиллюстрированы на рисунке 4. У всех представителей основной группы показатели стрессоустойчивости были на среднем уровне, причем у больных без признаков алекситимии значения теста оказались пограничными (между высокой и средней устойчивостью к действию стрессовых агентов). У здоровых лиц мужского пола, находившихся под нашим наблюдением, стрессоустойчивость у представителей I подгруппы (без признаков алекситимии) была на высоком уровне, а у тех, кто относился к II и III подгруппам (со склонностью к алекситимии различной степени выраженности), – на среднем.

ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам деления участников исследования на подгруппы в зависимости от показателей ТАШ было установлено следующее: среди больных ИБС (основная группа) самой многочисленной была подгруппа пациентов мужского пола, принадлежащих к «зоне риска» развития алекситимии, а среди здоровых мужчин – та, которую составили лица без признаков алекситимии. Интересно, что количество мужчин без проявлений алекситимии в группе контроля оказалось в 2 раза больше, чем в основной группе. Что же касается «зоны риска», то здесь наблюдалось обратное соотношение: количество пациентов с ИБС с наклонностью к алекситимии в 2 раза превосходило число здоровых мужчин из аналогичной подгруппы. Парадоксальным выглядел тот факт, что удельный вес носителей алекситимии в группе контроля был в 1,5 раза больше, чем среди пациентов с ИБС из той же подгруппы.

Обращало на себя внимание, что все профили шкал СМОЛ наблюдаемых нами лиц как из группы контроля (во всех трех подгруппах), так и больных ИБС без признаков алекситимии и находящихся в «зоне риска» ее возникновения были «линейными», а психологический профиль носителей алекситимии у пациентов из основной группы имел характер «утопленного» [26, 27]. «Линейный» характер усредненных профилей шкал СМОЛ у представителей контрольной группы свидетельствовал о том, что соответствующие показатели можно было отнести к конкордантной норме, а самих исследуемых – к гармоничным личностям [27]. Это закономерно, так как в группу контроля в нашем исследовании вошли клинически здоровые лица. В то же время, все профили шкал СМОЛ пациентов из основной группы по своей форме (а не по абсолютным значениям) можно было отнести к «невротическим», т.е. «с негативным наклоном», поскольку самыми высокими точками профилей во всех трех подгруппах были показатели по шкалам «невротической триады», психастении (в I и III подгруппах) и шизоидности (во II подгруппе). Это согласуется с данными отечественной и зарубежной литературы о подверженности больных ИБС невротизации и тревожно-депрессивным расстройствам [5, 24, 25, 28], чего не скажешь о том факте, что профили шкал СМОЛ у больных ИБС (без проявления алекситимии и с тенденцией к ее развитию) могли быть отнесены к разряду «линейных». Подобные результаты тестирования по СМОЛ хотя и подтверждают повышенный уровень невротизации и тревожности у наблюдаемых нами пациентов с коронарной патологией, но эти психологические черты имеют у них лишь характер тенденций. Отчасти это может быть связано с тем, что они уже перенесли инфаркт миокарда и соответствующее кардиохирургическое вмешательство, а, значит, опасное ощущение «свободно плавающей тревоги» осталось у них в прошлом.

Интересно, что усредненный психологический профиль больных из основной группы с явными признаками алекситимии был «утопленным»; это могло быть результатом установочного отношения к процедуре тестирования и свидетельствовать о тенденции избегать откровенности и пытаться приблизить свои ответы к норме. При этом им были свойственны наклонность к тревожности и депрессии, а также консерватизм, конформность, озабоченность атрибутикой социального статуса и жестким соблюдением социальных норм наряду с пессимизмом, пассивностью и неуверенностью в благоприятном исходе текущих событий и собственных силах. Но все эти психологические изменения пациентами – носителями алекситимии – тщательно скрываются и могут даже не осознаваться, что повышает их неблагоприятное влияние на прогноз коронарного заболевания и риск развития повторной коронарной катастрофы.

Добавим, что лица с тенденцией к развитию алекситимии (и в основной, и в контрольной группах) имели общие психологические черты: наклонность к соматизации тревоги и вытеснению ее в подсознание за счет активного использования таких психологических механизмов, как рационализация, интеллектуализация с элементами демонстративности на фоне затаенного чувства враждебности и агрессивности, которые далеко не всегда выражаются в социально приемлемой форме. Такие люди либо активно скрывают свою агрессивность, что может приводить к нарастанию внутреннего напряжения и разрушительным последствиям при соматизации подавленных эмоций [28, 29, 30], либо открыто являются недоброжелательными и «колючими». Они ощущают собственную социальную неадекватность, испытывают затруднения в общении с противоположным полом, недоверчивы, с трудом подпускают других людей на близкое к себе расстояние, нередко чувствуют себя изолированными, отчужденными, несчастными, имеют пониженный эмоциональный фон и настроение, могут быть рассеянны, плохо адаптируются в профессиональных коллективах, склонны к высказыванию различных соматических жалоб, бессоннице. Все вышеописанные черты имели характер тенденций.

Показательно, что все пациенты с ИБС отличались повышенным уровнем тревожности независимо от того, присутствовала ли у них в личностном радикале склонность к алекситимии различной степени выраженности или нет. У здоровых же мужчин из группы контроля уровень тревоги как диспозиции прогрессивно увеличивался по мере появления, а затем нарастания степени выраженности признаков алекситимии.

Наконец, хотелось бы отметить следующее: чем более выраженными были признаки алекситимии у участников исследования, тем ниже была их устойчивость к действию стресса. Причем эта закономерность наблюдалась и среди больных ИБС, и среди клинически здоровых лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование в нашем наблюдении нового подхода (через призму алекситимии) для анализа психологических особенностей пациентов с ИБС, имеющих указания в анамнезе на перенесенную коронарную катастрофу и реваскуляризацию миокарда, в сравнении с клинически здоровыми лицами той же возрастной категории и пола, оказалось вполне оправданным. Было выявлено, что наличие алекситимии и тенденции к ее развитию делали более рельефными эмоционально негативные особенности личности, которые признаны независимыми факторами риска развития и осложнения течения ИБС: повышенную невротизацию, тревожность, депрессию. У здоровых лиц из группы контроля самые выраженные тенденции к развитию тревожно-депрессивных расстройств наблюдались у носителей алекситимии.

У больных ИБС, перенесших инфаркт и реваскуляризацию миокарда и имеющих явные признаки алекситимии, выраженность невротизации, депрессии и тревожности не осознается, тщательно скрывается, что делает эти негативные психологические особенности более опасными, чем при открытом их проявлении.

Наблюдаемые нами лица мужского пола (как больные из основной группы, так и клинически здоровые из контрольной группы), находящиеся в зоне риска развития алекситимии, имели схожие психологические черты. Эти черты, в частности, проявлялись в склонности к подавлению эмоций, в том числе агрессии, что вследствие накопления внутреннего напряжения могло привести к разрушительным последствиям при их соматизации. Также у лиц из подгрупп риска развития алекситимии отмечались снижение концентрации внимания, трудности построения межличностных отношений как в профессиональной, так и в личной сфере, социальная изолированность и отчужденность.

Наличие клинических проявлений алекситимии или тенденции к ее развитию снижали устойчивость к действию стрессовых агентов как у здоровых мужчин из группы контроля, так и у пациентов основной группы с ИБС, перенесших инфаркт и реваскуляризацию миокарда.

Следовательно, выраженность риска развития ИБС у клинически здоровых мужчин увеличивается в зависимости от наличия тенденции к возникновению алекситимии или при явном ее носительстве. Соответственно, и риск развития повторной коронарной катастрофы при наличии в анамнезе перенесенного инфаркта и реваскуляризации миокарда выше у пациентов с явными признаками алекситимии или находящихся в «зоне риска» ее развития по сравнению с теми, кто не относится к носителям алекситимии.

Таким образом, для повышения эффективности первичной (у клинически здоровых мужчин) и вторичной (у пациентов мужского пола, перенесших инфаркт и реваскуляризацию миокарда) кардиоваскулярной профилактики целесообразно использование методов психологической и фармакологической коррекции выявленных негативных личностных изменений.