Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) охватывает широкий спектр состояний, включающий стеатоз, неалкогольный стеатогепатит, фиброз и цирроз. В последние годы НАЖБП выступает одной из основных причин терминальной стадии патологии, требующей трансплантации печени.

Патогенез заболевания сложен и включает взаимодействия генетических, воспалительных, микробиотических, метаболических и других факторов [1]. По данным ряда исследований, важную роль в формировании НАЖБП играют синусоидальные эндотелиоциты печени, дисфункция которых способствует развитию стеатоза и рекрутированию иммунокомпетентных клеток в печеночную ткань [2]. Снижение при неалкогольном стеатогепатите аутофагии в печеночных синусоидальных эндотелиоцитах ответственно за усиление воспаления и перисинусоидального фиброза [3].

Молекулы суперсемейства иммуноглобулинов и семейства селектинов относятся к маркерам активации и дисфункции эндотелия. Предполагается, что НАЖБП является важным детерминантом плазменных уровней эндотелиальных медиаторов. Так, у больных НАЖБП отмечено увеличение содержания в крови молекул межклеточной адгезии-1 (ICAM-1), адгезии сосудистого эндотелия-1 (VCAM-1), адгезии тромбоцитов и эндотелиоцитов-1, Е-селектина [4–6], особенно в случаях неалкогольного стеатогепатита [5, 7]. Наличие жировой инфильтрации печени было ассоциировано с повышенными сывороточными значениями С-реактивного белка, ICAM-1 и Р-селектина [8]. В модели гепатита у мышей тканевой E-селектин принимал активное участие в повреждении печени и ее инфильтрации нейтрофилами [9].

Вместе с тем не исключается возможность отсутствия отклонений или, наоборот, снижения уровней молекул адгезии в крови при НАЖБП. У пациентов с НАЖБП концентрация Е-, Р-селектинов, ICAM-1, VCAM-1 в крови была аналогичной значениям у здоровых [6, 10]. Плазменные показатели Р-селектина у больных с ожирением и НАЖБП были ниже, чем у здоровых или лиц с ожирением, не имеющих НАЖБП [11]. До настоящего времени не определены взаимоотношения селектинов с различными клиническими вариантами НАЖБП, а также не уточнена их диагностическая способность в предикции заболевания. Поэтому целью исследования стало изучение взаимосвязи селектинов с особенностями течения НАЖБП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 208 больных НАЖБП (107 мужчин и 101 женщина) в возрасте от 18 до 65 лет. Критерии включения в исследование: пациенты с НАЖБП в возрасте от 18 лет и старше, подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: патология печени, не связанная с НАЖБП; употребление алкоголя в гепатотоксических дозах; хронические в периоде обострения и острые клинически значимые соматические заболевания; инфекции; алкогольная, наркотическая зависимость; психические заболевания; беременность и лактация у пациенток; злокачественные новообразования.

Контрольную группу, сопоставимую с основной по ключевым демографическим показателям, составили 60 практически здоровых людей.

У 64,4% больных НАЖБП протекала без повышения активности ферментов цитолиза, в 35,6% случаях наблюдался вариант с увеличением показателей аланиновой (АЛТ) и аспарагиновой аминотрансфераз (АСТ). Средние значения АЛТ и АСТ составили 46,45±2,64 и 33,97±15,20 ед./л соответственно. В 20,2% случаев были выявлены биохимические проявления холестаза, мезенхимально-воспалительный синдром зарегистрирован у 40,4% пациентов. По данным ультразвукового исследования (УЗИ), отмечались преимущественно минимальный (40,8%) и умеренный (38,5%) стеатоз печени. По данным эластометрии, у пациентов с НАЖБП чаще встречались умеренный (40,2%) и минимальный фиброз печени (23,5%).

Нарушения углеводного обмена (нарушенная толерантность к глюкозе, нарушенная гликемия натощак) имели место у 23,6% больных. Инсулинорезистентность была обнаружена в 2/3 случаев, дислипидемия – у 91, 3% пациентов, метаболический синдром – в 59,1% случаев НАЖБП.

Больные и лица группы контроля подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании, которое было одобрено этическим комитетом Ставропольского государственного медицинского университета.

Концентрацию Е-, Р-, L-селектинов в крови определяли методом иммуноферментного анализа с помощью наборов фирмы Bender MedSystems GmbH (Австрия) в соответствии с инструкциями.

Результаты были статистически обработаны (IBM SPSS Statistics 24). Количественные значения, имеющие нормальное распределение, представлены в виде средней ± стандартной ошибки средней. Применялись критерий Ньюмена–Кейлса, двухвыборочный t-критерий Стьюдента, коэффициенты линейной корреляции Пирсона (r), ранговой корреляции Спирмана (rs). Вычислялись отношение шансов (ОШ) и его 95% доверительный интервал (ДИ). Для определения диагностической ценности уровней селектинов в крови выполнялся ROC- анализ; показатель информативности диагностического теста получали путем определения площади под ROC-кривой (AUC). Диагностическая ценность признаков включала чувствительность, специфичность, положительную и отрицательную предсказательную ценность, точность. Статистически значимыми считали различия при p ≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

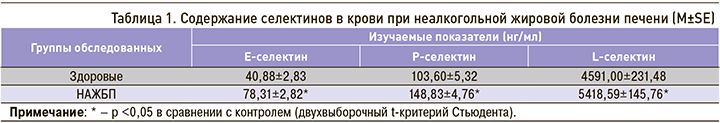

У больных НАЖБП наблюдалось статистически значимое увеличение содержания Е-, Р- и L-селектинов в крови (табл. 1), которое не зависело от пола и возраста пациентов.

Любой вариант НАЖБП (с цитолизом или без такового) характеризовался повышением плазменных уровней E- и Р-селектинов, однако у пациентов с увеличенной активностью аминотрансфераз показатели Е-селектина в крови были сравнительно более высокими, чем у лиц с нормальными величинами АСТ и АЛТ.

Концентрация E- и Р-селектинов была увеличена при любой выраженности цитолиза. Вместе с тем у больных НАЖБП с умеренной и высокой активностью значения Е-селектина были выше, чем у пациентов, имеющих минимальный цитолиз. Выявлена прямая корреляция E- и Р-селектинов со степенью цитолиза при НАЖБП (rs=+0,37, р=0,001 и rs=+0,26, р=0,03 соответственно). Величины АСТ (r=+0,20, р=0,005) и АЛТ (r=+0,21, р=0,003) позитивно коррелировали с уровнем Е-селектина в крови.

Содержание селектинов в крови не было сопряжено с мезенхимально-воспалительным синдромом и его составляющими; у больных НАЖБП с биохимическими признаками холестаза определялись сравнительно более низкие уровни Р- и L-селектинов в крови. Обнаружена негативная корреляция L-селектина с активностью γ-глютамилтранспептидазы (r=-0,21, р=0,002).

Плазменные значения всех изучаемых молекул не были взаимосвязаны с сывороточными величинами холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности. У пациентов с гиперхолестеринемией или гипертриглицеридемией отмечалась более высокая концентрация E- и Р-селектинов в крови.

Сочетание НАЖБП с гипергликемией или гиперинсулинемией характеризовалось сравнительно более низким содержанием L-селектина в крови (а при гипергликемии и Р-селектина), чем у больных с нормальными сывороточными уровнями глюкозы и инсулина. Наличие при НАЖБП синдрома инсулинорезистентности сопровождалось снижением плазменных значений всех селектинов.

Коморбидность НАЖБП и метаболического синдрома приводила к статистически значимому снижению уровней L-селектина в крови, синхронному увеличению числа компонентов синдрома, тогда как плазменные величины Е- и Р-селектинов не зависели от его наличия или отсутствия. Показатели L-селектина негативно коррелировали с количеством критериев метаболического синдрома (rs=-0,29, р=0,002).

С усилением тяжести стеатоза печени (оцениваемого сонографически) величины Е-селектина нарастали, а L-селектина снижались, достигая крайних значений при стеатозе 3-й степени. При тяжелом стеатозе печени плазменное содержание Е-селектина было сравнительно более высоким, чем у пациентов с умеренным стеатозом. Наоборот, концентрация L-селектина в крови при стеатозе 1-й степени была выше, чем при более высоких градациях жировой инфильтрации печени (табл. 2). Обнаружена отрицательная корреляция L-селектина (rs=-0,25, p=0,02) с выраженностью печеночного стеатоза.

Изучение роли селектинов в диагностике НАЖБП показало, что шанс наличия болезни увеличивался (в 13, 4 и 4 раза соответственно) при показателях E-селектина ≥51 нг/мл (ОШ: 12,93; 95% ДИ: 6,15–27,20), P-селектина ≥116 нг/ мл (ОШ: 4,14; 95% ДИ: 2,19–7,82) и L-селектина ≥6588 нг/ мл (ОШ: 3,84; 95% ДИ: 1,66–8,89). Пороговые уровни E-селектина ≥51 нг/мл обладали умеренной точностью (74,6%) в выявлении заболевания (AUC: 0,80±0,03; 95% ДИ: 0,75–0,86), точность вышеуказанных значений Р- и L-селектинов в разграничении нормы и НАЖБП была ниже (63,1 и 45,9% соответственно). Величины чувствительности, специфичности, положительной, отрицательной предсказательной ценности для Е-селектина составили соответственно 72,1, 83,3, 93,8, 46,3%.

Проведенное исследование выявило увеличение плазменного содержания селектинов при НАЖБП, что свидетельствует о взаимосвязи нарушений их профиля с метаболической патологией печени. Ранее в ряде работ было отмечено повышение уровней растворимых селектинов в случаях НАЖБП [6, 8, 12–15], тогда как их дефицит (например, Р-селектина) сочетался с уменьшением активности АСТ, АЛТ и тяжести печеночного воспаления в модели НАЖБП [16].

В основе выявленной ассоциации лежат повреждение, активация и дисфункция эндотелия, способствующие увеличению экспрессии эндотелиоцитами молекул адгезии. Так, при НАЖБП снижалось количество клеток-предшественников эндотелиоцитов (маркеров регенерации) [17] и увеличивалось содержание циркулирующих эндотелиоцитов (маркеров повреждения) [18], которые коррелировали с тяжестью эндотелиальной дисфункции и выраженностью гистологических изменений в печени.

Механизмы возникновения эндотелиальных нарушений при НАЖБП до конца не установлены, предполагается инициирующая роль оксидативного стресса, дислипидемии, эндотоксемии, дисбаланса адипокинов, цитокинов, хемокинов и др. Увеличенные плазменные уровни свободных жирных кислот и сниженные сывороточные показатели адипонектина при НАЖБП способствовали активации эндотелия и возрастанию продукции эндотелиальных медиаторов, запускающих системное воспаление, гиперкоагуляцию, нарушения сосудистой реактивности [12, 19]. На развитие эндотелиальной дисфункции при НАЖБП также, вероятно, влияют генетические факторы. Отмечена ассоциация полиморфизмов генов предрасположенности к НАЖБП PNPLA3 (rs738409, G-аллель) и GCKR (rs1260326, Т-аллель) с повышенными величинами АЛТ и растворимого Е-селектина [14].

Выявленная взаимосвязь селектинов с основными характеристиками НАЖБП подчеркивает их значение в формировании и прогрессировании заболевания. Содержание Е-селектина в крови возрастало в случаях варианта болезни с гипераминотрансфераземией, особенно у больных с умеренной и высокой активностью процесса. Рядом авторов была обнаружена сопряженность плазменных уровней Е-селектина с величинами АЛТ при НАЖБП [8, 14], а также печеночной экспрессии мРНК Е-селектина и его содержания в крови со значениями гистологической шкалы активности болезни (NAS), особенно с показателями внутридольковой воспалительной инфильтрации [12, 14]. Обнаруженные отклонения свидетельствуют о стимулирующем влиянии активации эндотелия и гиперэкспрессии селектинов на процессы трансформации стеатоза печени в неалкогольный стеатогепатит.

По нашим данным, плазменные уровни селектинов не зависели от наличия или отсутствия мезенхимально-воспалительного синдрома. Вместе с тем ранее была отмечена взаимосвязь увеличенной при НАЖБП сывороточной концентрации С-реактивного белка (СРБ) с показателями растворимых ICAM-1, VCAM-1, Р- и Е-селектинов [8, 12, 15, 20], что указывает на усугубление эндотелиальной дисфункции на фоне хронического низкоуровнего воспаления.

Доказательством негативной роли селектинов в эволюции НАЖБП служит ассоциация их уровня в крови с выраженностью стеатоза печени. С нарастанием его тяжести количество Е-селектина в крови повышалось, а L-селектина снижалось, достигая крайних значений при выраженном стеатозе. При НАЖБП наблюдалась отрицательная корреляция количества клеток-предшественников эндотелиоцитов [17] и положительная – печеночной экспрессии мРНК Е-селектина со стеатозом и фиброзом печени [14]. Вероятность наличия стеатоза печени была выше у пациентов с более высокими величинами «воспалительного индекса», включавшего комбинацию увеличенных уровней СРБ, ICAM-1, интерлейкина-6, Р-селектина в крови [8].

НАЖБП является печеночным проявлением метаболического синдрома и связана с повышенным шансом возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, который зачастую не столько зависит от классических факторов риска, сколько сопряжен с тяжестью гистологических проявлений болезни. До настоящего времени остается дискуссионным вопрос: НАЖБП просто ассоциирована с кардиометаболической патологией или же является независимым этиологическим фактором, запускающим системные ответы (проатерогенный и воспалительный) [6]? Предполагается, что в основе взаимосвязи патологии печени и метаболического синдрома лежит эндотелиальная дисфункция [21].

Нами установлено, что сочетание НАЖБП с метаболическим синдромом характеризовалось снижением плазменных значений L-селектина и отсутствием динамики E- и Р-селектинов. При этом в литературе доминирует точка зрения об увеличенной экспрессии молекул суперсемейства иммуноглобулинов и селектинов в случаях коморбидности НАЖБП и метаболического синдрома [21, 22], которая, впрочем, оспаривается рядом авторов [15, 23].

Ранняя диагностика НАЖБП важна в связи с необходимостью проведения превентивных мероприятий в отношения развития неалкогольного стеатогепатита и цирроза печени. При этом постановка диагноза НАЖБП подразумевает морфологическую верификацию, однако гистологические признаки болезни неспецифичны, а проведение биопсии печени или неинвазивных методов диагностики ограничено рядом объективных и субъективных факторов [24].

Возможность использования селектинов в плане предикции НАЖБП до настоящего времени не определена. Ранее у лиц с дислипидемией была установлена высокая точность Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1 в разграничении нормы и НАЖБП [13], а также предиктивная способность в этом контексте сниженных величин клеток-предшественников эндотелиоцитов [17]. По нашим данным, при наличии показателей Е-селектина >51 нг/мл, Р-селектина >116 нг/мл, L-селектина ≥6588 нг/мл риск обнаружения НАЖБП возрастает в 13, 4 и 4 раз соответственно. Вышеуказанные значения Е-селектина характеризовались умеренной точностью (74,6%) в постановке диагноза, что позволяет использовать их как дополнительный неинвазивный маркер, определяющий наличие НАЖБП.

Таким образом, увеличенное содержание в крови селектинов ассоциировано с течением и тяжестью НАЖБП. В основе адгезивных нарушений, сопряженных с проявлениями болезни и служащих предиктором прогрессирования печеночной патологии, лежат воспалительный процесс в печени и активация/дисфункция эндотелия. Взаимосвязь дисбаланса межклеточных медиаторов с тяжестью заболевания является неоспоримым доказательством клинико-патогенетического значения селектинов при НАЖБП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При НАЖБП отмечается увеличение содержания Е-, Р- и L-селектинов в крови с более высокими уровнями Е-селектина в случаях цитолитического варианта заболевания.

2. Наличие у пациентов с НАЖБП холестатического синдрома приводит к уменьшению плазменных значений Р- и L-селектинов, тяжелый стеатоз печени сопровождается ростом концентрации Е-селектина и снижением показателей L-селектина в крови.

3. Нарушению липидного спектра сопутствует увеличение плазменных уровней E- и Р-селектинов, а сочетание НАЖБП и инсулинорезистентности характеризуется уменьшением показателей всех изучаемых селектинов.

4. У больных НАЖБП, имеющих метаболический синдром, содержание L-селектина в крови снижается пропорционально увеличению количества критериев синдрома.