В педагогическом процессе важно не только предоставление информации об определенном виде человеческой деятельности (получение знаний) и формирование профессиональных навыков и способности их использования (компетенции), а также обретение приемлемых для общества в целом и для профессионального сообщества в частности морально-волевых и этических качеств. Для опережающего развития нации важно выявление наиболее способных лиц и их специальная подготовка для обеспечения процесса познания (выявления новых закономерностей или технических решений), что чаще всего ассоциируется с развитием науки. Таким образом, в этом последнем, но не в самом незначимом аспекте педагогической деятельности вырисовывается достаточно ясная цель: выявление способных к научной деятельности лиц, стимуляция мотиваций и формирование навыков научной деятельности. Эта цель определяет конкретные задачи:

- Выявление среди обучающихся лиц с креативным мышлением.

- Выявление среди обучающихся лиц с организаторскими способностями.

- Поддержка мотиваций к научной деятельности.

- Создание условий для реализации научной деятельности.

- Обучение правилам организации научной деятельности (науковедение).

- Обучение навыкам внедрения результатов научных исследований.

- Формирование навыков организации научных мероприятий.

В конце XX и начале XXI в. научные исследования приобретают в большей степени прикладной характер (в медицине – это развитие диагностических, профилактических, лечебных и реабилитационных медицинских технологий). Теоретические исследования также смещаются в сторону использования их результатов в дальнейшей практической деятельности. Практически уходят в небытие умозрительно мотивированные исследования (познание ради познания). Это определяется потребностями общества и соответствующей мотивацией исследователей со стороны общества (гранты, клинические исследования, венчурные технологии, вознаграждение по результатам внедрения медицинских технологий и др.). При этом важно понимать, что новые медицинские технологии: редко значимо улучшают результаты; как правило, более дорогие не только за счет использования более дорогих материалов и средств, но и за счет существенных затрат на внедрение и продвижение; требуют организации продвижения; в ряде случаев могут создавать новые риски. Поэтому наиболее успешны новые медицинские технологии с очевидной эффективностью (в идеале подтвержденной с использованием методологии HTA – health technology assessment), относительно недорогие сами по себе и с точки зрения внедрения и продвижения и не создающие новых рисков или с легкоустранимыми рисками.

Для стимуляции научных исследований по разработке новых медицинских технологий важно определить, с одной стороны, роль наблюдений и экспериментов, а с другой стороны, роль интуиции, а также роль факторов, способствующих и препятствующих достижению цели. Итак, роль наблюдений и экспериментов – это:

- выявление относительно точных закономерностей и связей событий и фактов;

- сравнение с ранее полученными данными;

- в определенной мере перекладывание ответственности на других, поскольку нередко без достаточной критики используется информация, полученная другими исследователями;

- возмещение недостатка интуиции, а также ее тренировка;

- оценка рисков;

- тренировка аналитического мышления.

Нельзя не отметить особую роль наблюдений именно в медицинской науке. Во-первых, в силу особенностей профессиональной деятельности врачи чаще, чем представители других профессий используют наблюдения, которые становятся частью их повседневной работы. Во-вторых, именно клинические наблюдения нередко становятся главным мотиватором для проведения научных исследований. Роль интуиции: увлекательный творческий процесс с непрерывной генерацией идей; возмещение недостатка экспериментальных данных; преодоление противоречий, а иногда и избытка экспериментальных данных; самоудовлетворение и общественное признание; тренировка синтетического мышления. При этом в медицинской науке интуиция также имеет особое значение, поскольку врач-исследователь имеет дело со сверхсложной и саморегулируемой многоуровневой системой и практически никогда не в состоянии обеспечить идеальное моделирование эксперимента.

Нельзя не отметить особую роль наблюдений именно в медицинской науке. Во-первых, в силу особенностей профессиональной деятельности врачи чаще, чем представители других профессий используют наблюдения, которые становятся частью их повседневной работы. Во-вторых, именно клинические наблюдения нередко становятся главным мотиватором для проведения научных исследований. Роль интуиции: увлекательный творческий процесс с непрерывной генерацией идей; возмещение недостатка экспериментальных данных; преодоление противоречий, а иногда и избытка экспериментальных данных; самоудовлетворение и общественное признание; тренировка синтетического мышления. При этом в медицинской науке интуиция также имеет особое значение, поскольку врач-исследователь имеет дело со сверхсложной и саморегулируемой многоуровневой системой и практически никогда не в состоянии обеспечить идеальное моделирование эксперимента.

Для достижения цели необходимы:

- устойчивая мотивация;

- объективная оценка возможностей;

- здоровый авантюризм и способность отказа от стереотипов;

- образование (базовое образование и возможность доступа к специальным дополнительным знаниям);

- достаточное оснащение.

Препятствуют достижению цели:

- недостаточная вера в идею;

- несовпадение с личными мотивациями («невкусно») или низкий приоритет исследования;

- недооценка собственных возможностей;

- опасения осуждения или зависти коллег;

- сниженные моральные барьеры (долг обществу ниже долга общества);

- невозможность адекватного обеспечения исследования;

- перегрузка.

Поднимая вопрос о медицинской науке, нельзя не оценить основные мотивации для выбора молодыми людьми специальности в целом: сострадание; источник относительно стабильного дохода; удовлетворение от лично содеянного; честолюбие.

Поднимая вопрос о медицинской науке, нельзя не оценить основные мотивации для выбора молодыми людьми специальности в целом: сострадание; источник относительно стабильного дохода; удовлетворение от лично содеянного; честолюбие.

Как бы это ни казалось парадоксальным, первые две мотивации, несмотря на их очевидный приоритет у абитуриентов, никак нельзя признать устойчивыми, поскольку они практически неизбежно, не будучи подкреплены другими мотивациями, приводят к профессиональному выгоранию и фрустрации. Две же другие мотивации, особенно при подкреплении первыми двумя, устойчивы, поскольку обеспечивают выраженную социализацию (высокий социальный статус и общественное признание в семье, среди близкого окружения, в профессиональном сообществе и в обществе в целом). Дополнительным фактором, обеспечивающим высокую социализацию, служит необходимый в медицине, как может быть ни в одной другой профессии, постоянный профессиональный рост. При этом отсутствие постоянного профессионального роста приводит не только к снижению уровня социализации, но и создает очевидные риски, которые справедливо соотнести с библейскими грехами: сугубо меркантильный искус (стяжательство, сребролюбие); эмоциональное выгорание, снижение самооценки, разочарование и скука – депрессивное состояние (уныние); зависть; цинизм и халатность, угроза пациентам (леность и гнев). Здесь нельзя не отметить великолепные оценки этих пороков, данные в своих произведениях профессиональным врачом и блестящим писателем А.П. Чеховым (повесть «Ионыч», пьеса «Платонов»).

Решая вопрос о формировании научных кадров, чрезвычайно важно представлять, каков исходный человеческий потенциал («посевной материал» – по аналогии с растениеводством). Взрослое население по интеллектуальному и творческому потенциалу условно можно разделить на 6 основных групп, границы которых конечно достаточно условны. Мы постараемся дать характеристики этих групп и количественное распределение в обществе, исходя скорее из личного житейского, педагогического и врачебного опыта и данных о распространенности психопатологических расстройств. К сожалению, невозможно опереться на более точные данные социологических и педагогических популяционных исследований, поскольку в доступных источниках мы не нашли материалов именно с таким ракурсом исследования. Возможно, это связано с обоснованным опасением ученых быть обвиненными в евгенических взглядах, хотя вряд ли констатация фактов может быть предметом для таких обвинений, или с иными причинами. Кроме того, большинство из знакомых нам исследований страдали явными дефектами качества (нерепрезентативная выборка, невнятный дизайн исследования, использование невалидированных тестов и опросников, пристрастная умозрительность). В связи с этим просим с некоторым снисхождением отнестись к представленным ниже позициям, особенно к количественным показателям.

Итак, 1-ю группу (около 5% популяции) составляют лица с выраженным снижением интеллекта (деменция, идиотия). Для них характерно отсутствие абстрактного мышления и резкий дефицит или отсутствие конкретного мышления. В эту группу входят:

Итак, 1-ю группу (около 5% популяции) составляют лица с выраженным снижением интеллекта (деменция, идиотия). Для них характерно отсутствие абстрактного мышления и резкий дефицит или отсутствие конкретного мышления. В эту группу входят:

- тяжелые органические врожденные и приобретенные пороки мозга (врожденное снижение интеллекта, врожденные мальформации головного мозга, тяжелые поражения мозга при осложненных родах, тяжелая гидроцефалия, обширные постинсультные, опухолевые и посттравматические поражения, дегенеративные поражения мозга – болезнь Альцгеймера, сенильная инволютивная деменция, губчатый энцефаломиелит – болезнь Кройцфельда–Якобса, злокачественная эпилепсия и др.);

- тяжелые интоксикации (алкогольная, наркотическая и токсическая деменция, терминальная стадия онкологических заболеваний);

- тяжелая хроническая или острая гипоксия мозга (тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая дыхательная недостаточность);

- тяжелые психические расстройства (шубообразная шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и др.).

2-ю группу (около 15% популяции) представляют лица с когнитивным дефицитом на уровне олигофрении (имбецильности и дебильности), у которых практически отсутствует абстрактное мышление при умеренном дефиците конкретного мышления. К когнитивному дефициту могут приводить те же вышеуказанные причины с меньшей степенью выраженности.

В силу понятных причин представители этих групп не рассматриваются в качестве кадрового потенциала для научных исследований.

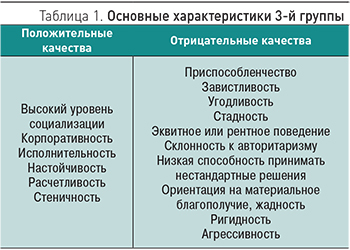

В 3-ю группу (около 55% популяции) входят лица с развитым конкретным мышлением и с относительно слабо развитым абстрактным мышлением. В табл. 1 отражены основные положительные и отрицательные характеристики. При этом следует отметить, что большинство т.н. отрицательных характеристик носит скорее характер субкомпенсации. Безусловно, столь многочисленная группа далеко неоднородна, особенно с позиций отрицательных качеств. В то же время характерные для этой группы положительные качества могут быть весьма полезными для выполнения исполнительских функций в научных исследованиях.

Для лиц, обладающих абстрактным мышлением, помимо генетических и патологических факторов в развитии большую роль имеют макро- и микросоциальные факторы. К макросоциальным факторам можно отнести:

- доступность образования;

- свободу и полноту доступа к источникам информации;

- систему общественного признания (удовлетворение честолюбия, внятные правила «социального лифта», награды, звания, премии, зависимость материального благополучия от результатов труда и др.);

- нравственные традиции общества;

- правила субординации;

- социализация с возможным развитием организаторских способностей;

- наличие и качество педагогов и наставников.

Микросоциальная среда определяет:

- доступность образования;

- свободу и полноту доступа к источникам информации;

- уровень семейной поддержки;

- традиции аддиктивного поведения;

- нравственные традиции микросоциума и нравственные приоритеты;

- стимуляцию честолюбия и любознательности;

- формирование толерантности и эмпатии;

- соревновательность;

- традиции доверия и стимуляция принятия личных решений и организаторских способностей;

- разносторонность интересов;

- профессиональные семейные традиции;

- авторитарный или равноправный стиль отношений.

В табл. 2 представлены основные характеристики 4-й группы лиц (около 15% общей популяции) с развитыми конкретным и абстрактным мышлением, но с невыраженным творческим потенциалом. При этом важно, что уровень развития творческого потенциала может существенно возрастать при указанных выше благополучных социальных факторах и при тренировке в процессе обучения в силу достаточного развития абстрактного мышления. Представители этой группы за счет несомненных положительных качеств и высокой пластичности представляют собой важную часть научного потенциала, особенно с точки зрения исполнительской роли, обработки и оформления результатов исследований и их внедрения, но в то же время требуют повышенных затрат на подготовку и повышение квалификации.

В табл. 2 представлены основные характеристики 4-й группы лиц (около 15% общей популяции) с развитыми конкретным и абстрактным мышлением, но с невыраженным творческим потенциалом. При этом важно, что уровень развития творческого потенциала может существенно возрастать при указанных выше благополучных социальных факторах и при тренировке в процессе обучения в силу достаточного развития абстрактного мышления. Представители этой группы за счет несомненных положительных качеств и высокой пластичности представляют собой важную часть научного потенциала, особенно с точки зрения исполнительской роли, обработки и оформления результатов исследований и их внедрения, но в то же время требуют повышенных затрат на подготовку и повышение квалификации.

5-ю группу (около 5% общей популяции) представляют т.н. однобокие таланты с разным уровнем конкретного мышления, но с развитым абстрактным мышлением и с выраженной акцентуацией, как правило, в области искусства (табл. 3). Если творческий потенциал представителей этой группы направлен на решение конкретной медицинской задачи, то возможен успех, но отрицательные характерологические особенности практически сводят на нет результативность исследований, для которых в последние годы в основном требуется коллективный труд.

Наконец, для представителей 6-й группы (около 5% общей популяции) характерно развитое конкретное мышление, развитое абстрактное мышление и выраженный творческий потенциал (табл. 4). Представители этой группы являются, пожалуй, наиболее ценным кадровым потенциалом для научных исследований. Но при этом следует учитывать, что без достаточной социальной поддержки и без формирования работоспособного коллектива исполнителей положительные качества не будут реализованы, а гротескное преобладание отрицательных качеств может привести к фрустрации, десоциализации, развитию аддиктивного поведения и люмпенизации со «скатыванием» в 1-ю или 2-ю группу.

В табл. 5 для удобства приведены сводные данные по развитию определенных качеств у представителей всех групп. При этом применены следующие обозначения: 0 – нет; 1 – слабое развитие; 2 – умеренный уровень развития; 3 – высокий уровень развития.

Сравнительно высокий уровень требований при поступлении в медицинский вуз существенно меняет распределение групп среди студентов по сравнению с общей популяцией. Неизбежное пополнение вследствие болезней, травм и аддиктивного поведения (алкоголизм, наркомания, игромания и др.) и сложившаяся порочная практика сохранения любой ценой численности обучающихся ради устойчивого финансирования и коррупция, к сожалению, приводят к сохранению значимой доли лиц 1-й (около 1% популяции студентов) и 2-й групп (около 2% популяции студентов) среди студентов медицинских вузов. Существенно снижается доля представителей 3-й группы (около 35% популяции студентов) и 5-й группы (около 3% популяции студентов), увеличивается доля представителей 6-й группы до 10% популяции студентов и особенно 4-й группы до 45% популяции. Все это значимо увеличивает кадровый потенциал для подготовки исследователей.

В рамках университета важно выявление среди обучающихся лиц с креативным мышлением и организаторскими способностями. Следует признать, что существуют определенные объективные проблемы: несформированные или слабовыраженные мотивации для занятия научной деятельностью; невнятные правила использования социального лифта (постоянные реформы, изменяющие правила); низкая мотивация наставников.

Для того чтобы стимулировать мотивации к научной деятельности, нужно выделять основные мотивации: 1. честолюбие; 2. пассионарность; 3. материальное благополучие (прибавка к жалованию и пенсии, возможность реализации грантов, целевых программ, клинических исследований, гонорары за публикации и выступления, премии); 4. профессиональный рост (научное исследование формирует более совершенные медицинские навыки); 5. в результате высокий социальный статус, признание в обществе в целом, в профессиональном сообществе, среди родных и знакомых. Здесь уместно упомянуть и парадоксы Мандевиля: «Пороки частных лиц благодетельны для общества», «Гордость и тщеславие построили больше больниц, чем все добродетели вместе взятые» (Bernard de Mandeville, «The Fable of the Bees», 1714). Для поддержки мотиваций к научной деятельности также важны: демонстрация возможностей реализации научного и общественного признания; обретение навыков формирования заявок на проведение спонсируемых научных исследований; награждение по итогам конкурсных научных мероприятий; обеспечение доступа молодых исследователей к материально-технической базе, публикациям и научным мероприятиям; контакт с наставниками и профессиональными авторитетами. Простая мотивация достаточно нелепа без создания условий для реализации научной деятельности: обеспечение доступа молодых ученых к научному оборудованию и материалам; мотивация наставников; финансовое обеспечение научных исследований (участие молодых ученых в реализации грантов, клинических исследованиях, целевых программах, спонсируемых научных исследованиях); участие в научных мероприятиях (устный и стендовый доклады, дискуссия, вебинар); контакт с ведущими учеными (круглые столы, дискуссии, актовые лекции, пленарные выступления).

Для того чтобы стимулировать мотивации к научной деятельности, нужно выделять основные мотивации: 1. честолюбие; 2. пассионарность; 3. материальное благополучие (прибавка к жалованию и пенсии, возможность реализации грантов, целевых программ, клинических исследований, гонорары за публикации и выступления, премии); 4. профессиональный рост (научное исследование формирует более совершенные медицинские навыки); 5. в результате высокий социальный статус, признание в обществе в целом, в профессиональном сообществе, среди родных и знакомых. Здесь уместно упомянуть и парадоксы Мандевиля: «Пороки частных лиц благодетельны для общества», «Гордость и тщеславие построили больше больниц, чем все добродетели вместе взятые» (Bernard de Mandeville, «The Fable of the Bees», 1714). Для поддержки мотиваций к научной деятельности также важны: демонстрация возможностей реализации научного и общественного признания; обретение навыков формирования заявок на проведение спонсируемых научных исследований; награждение по итогам конкурсных научных мероприятий; обеспечение доступа молодых исследователей к материально-технической базе, публикациям и научным мероприятиям; контакт с наставниками и профессиональными авторитетами. Простая мотивация достаточно нелепа без создания условий для реализации научной деятельности: обеспечение доступа молодых ученых к научному оборудованию и материалам; мотивация наставников; финансовое обеспечение научных исследований (участие молодых ученых в реализации грантов, клинических исследованиях, целевых программах, спонсируемых научных исследованиях); участие в научных мероприятиях (устный и стендовый доклады, дискуссия, вебинар); контакт с ведущими учеными (круглые столы, дискуссии, актовые лекции, пленарные выступления).

Важнейшим компонентом подготовки молодых научных кадров является организация обучения правилам организации научной деятельности, состоящего из нескольких компонентов.

Планирование научной работы: поиск и обработка научной информации; определение источника финансирования; формирование цели и задач исследования; определение дизайна и объема исследования; соблюдение этических норм при проведении исследования; составление аннотации планируемой научной работы; оформление заявки на спонсируемое исследование.

Обучение специальным навыкам:

- GCP (good clinical practice) – надлежащая клиническая практика;

- HTA (health technology assessment) – оценка медицинских технологий;

- организация экспертной оценки;

- обучение правилам и навыкам использования диагностической и лечебной техники.

Обработка научных данных: валидация данных; хранение данных; статистическая обработка данных.

Подведение промежуточных и основных итогов и презентация итогов исследования, в том числе и для продолжения финансирования: подготовка публикаций; подготовка устных и стендовых презентаций; оформление промежуточных и окончательных отчетов; правила научной дискуссии (эмпатия, толерантность, представление аргументов, ответы на вопросы).

Внедрение результатов исследования: оформление патентов; патентное право; создание внедренческих малых предприятий (гранты, льготы, субсидирование НИОКР, регистрация препаратов и изделий медицинского назначения); формирование навыков общения с венчурными компаниями, частными предприятиями и муниципальными и государственными структурами (целевые программы).

Формирование навыков организации научных мероприятий:

- выбор формы (семинар, симпозиум, конференция, вебинар и др.);

- обеспечение финансирования;

- определение целевой аудитории и обеспечение ее присутствия;

- формирование оргкомитета и программного комитета;

- аренда помещения и его техническое оснащение;

- взаимодействие с административными структурами (университет, муниципальные и государственные структуры);

- подготовка программы и тайминг мероприятия (количество докладчиков, время выступлений, время для дискуссии и ответов на вопросы, выбор ведущих, перерывы, культурная программа);

- награды победителям конкурсных мероприятий;

- информация о мероприятии (рассылка писем, баннеры, пригласительные билеты, объявления на сайтах и печатных изданиях).

Проведение научного мероприятия: логистика мероприятия; регистрация участников и докладчиков, обеспечением пакетом участника; баннеры участников и регистрации; организация выставки; pr-поддержка (телетрансляции, интернет-трансляции, организация интервью и пресс-конференций, публикация в СМИ итогов мероприятия и отзывов).

В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова за последние годы накоплен достаточно интересный опыт работы по стимуляции мотиваций к научной деятельности, создания условий для ее реализации и по обучению правилам организации научной деятельности. Для этого под руководством проректора по научной работе и под постоянным патронажем со стороны управления науки университета на добровольной основе функционирует ряд структур:

- Студенческое научное общество (СНО);

- Общество молодых ученых (ОМУ); 3. Школа молодых ученых (ШМУ); 4. Секция молодых ученых по изучению клеточных технологий.

СНО объединяет студенческие научные кружки 43 кафедр, функционирующие под руководством научного руководителя из числа сотрудников кафедры. Это дает возможность студентам принимать активное участие в научной работе кафедры. Совет СНО выбирается открытым голосованием на общем собрании и работает под руководством научного руководителя, профессора, имеющего большой опыт организации молодежной науки. Среди основных мероприятий, проводимых СНО, необходимо выделить следующие:

- конкурс рефератов (формирует навыки работы с научной информацией, включая систематические обзоры, навыки презентации);

- конкурс младших курсов (позволяет выявлять заинтересованную молодежь и оценивать первичные мотивации);

- студенческие дебаты (формирует навыки проведения научной дискуссии, толерантности, эмпатии, создания рабочего коллектива);

- итоговая студенческая научная конференция (формирует навыки проведения фрагмента научной работы, презентации и позволяет выслушать комментарии авторитетного жюри);

- тематические конференции СНО (см. пункт выше);

- проведение тематической секции московского объединения СНО.

ОМУ формируется из числа интернов, ординаторов, аспирантов и молодых преподавателей университета, функционирует на основе саморегулирования под руководством выбранного на общем собрании совета ОМУ и при поддержке проректора по научной работе и начальника управления науки университета. Основные мероприятия ОМУ:

- итоговая научная конференция ОМУ (формирует навыки планирования и проведения научной работы, презентации и позволяет выслушать комментарии авторитетного жюри)

- цикл круглых столов с главными внештатными специалистами Минздрава РФ и президентами профессиональных медицинских сообществ «Наука и практика» (формирует навыки свободного общения с наиболее авторитетными специалистами, позволяет определить наиболее актуальные проблемы по каждой специальности и наметить пути их решения, формирует образ успешности в науке);

- конкурс молодых стоматологов в рамках «Дентал-ревю» (возможность презентации своих работ на наиболее авторитетном международном отраслевом мероприятии с публикацией в рецензируемом издании);

- секция молодых ученых в рамках ежегодного форума университетской науки (презентация лучших докладов итоговой научной конференции ОМУ).

Совместные мероприятия ОМУ и СНО:

- Конференция «Чистая любовь» (формирование навыков мультидисциплинарного подхода к актуальной социальной и медицинской проблеме, включающего все аспекты гендерных отношений с позиций генетики, микробиологии и вирусологии, стоматологии, инфекционных болезней, кожных и венерических болезней, косметологии, акушерства и гинекологии, урологии, сексологии, медицинской психологии и психиатрии, различных разделов терапии, хирургии, травматологии и ортопедии);

- День науки молодежи МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ежегодное награждение победителей различных молодежных конкурсов, выставочные лекции ведущих ученых). Необходимо также отметить, что все мероприятия СНО и ОМУ готовятся непосредственно активистами этих структур и волонтерами, что формирует необходимые навыки организации и проведения научных мероприятий.

ШМУ является самостоятельной саморегулирующейся структурой, объединяющей студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, соискателей и молодых преподавателей университета при поддержке проректора по научной работе и начальника управления науки университета, а также попечительского совета, объединяющего представителей ведущих фармакологических и стоматологических компаний. На регулярной основе ШМУ проводит цикл лекций и семинаров ведущих специалистов по науковедению и смежным дисциплинам:

- планирование научной работы (формулировка целей и задач исследования, проработка дизайна исследования, определение репрезентативной выборки и рандомизации исследуемых групп и др.);

- курсы GCP и HTA;

- тренинги по поиску и обработке научной информации, формированию рефератов и систематических обзоров;

- обучение правилам презентации научных докладов;

- подготовка рукописей к изданию;

- порядок формирования заявок на спонсируемые исследования;

- порядок составления промежуточных и завершающих отчетов по результатам научного исследования;

- подготовка заявок на проведение спонсируемых научных исследований;

- основы внедренческой деятельности и патентного права;

- стажировка в международном молодежном научном лагере Erasmus.

Следует отметить, что каждая из молодежных структур имеет сайт и представлена на общем сайте университета, что обеспечивает оперативную информацию всех заинтересованных лиц о планируемых и завершенных мероприятиях и связь с другими вузами и подобными молодежными объединениями. Мы постоянно пытаемся усовершенствовать работу с молодыми учеными и испытываем огромное удовлетворение, когда даже через короткий промежуток времени видим значимые результаты, например, когда недавние активисты СНО и ОМУ защищают не только кандидатские, но и даже докторские диссертации и становятся успешными в своей профессии и в науке.

А нам не без доли иронии остается помнить, что как говорил великий Ларошфуко: «Старики потому так часто дают хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры».