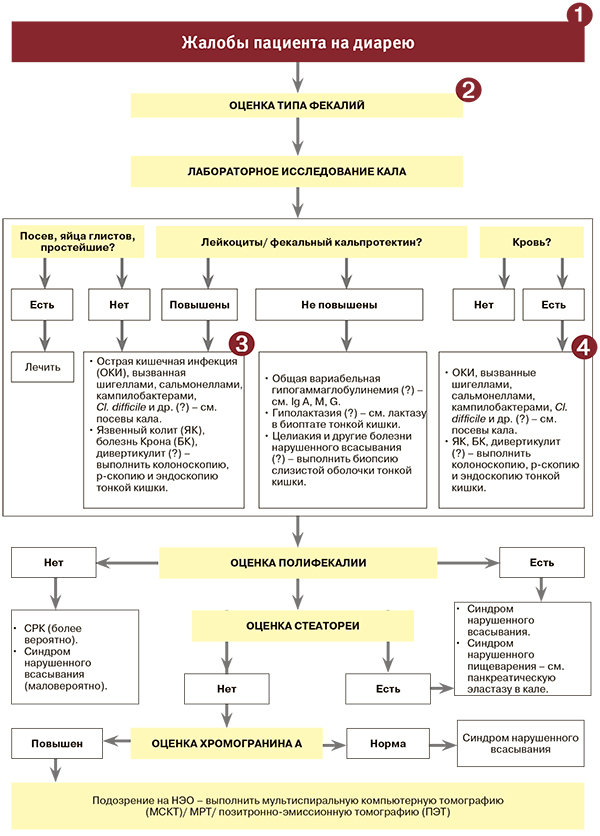

Диарея

Диагностика

1. Связь диареи с системными болезнями устанавливается на основании анамнеза. Диагностические трудности возникают в тех редких случаях, когда диарея служит первым проявлением системного заболевания или доминирует в клинической картине. У больных с гипертиреозом также возможна манифестация болезни в виде продолжительной диареи, тогда как симптомы тиреотоксикоза могут отступать на второй план и не привлекать внимания самого больного.

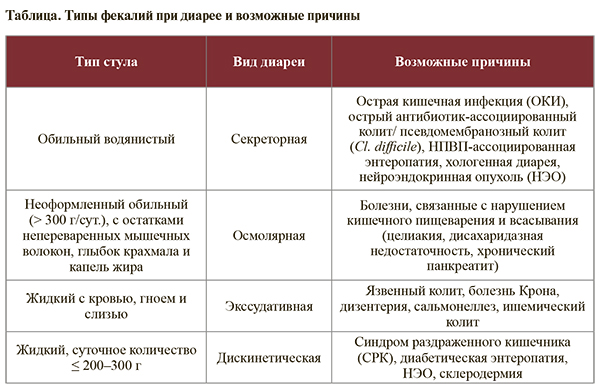

2. Различным типам частого жидкого стула могут соответствовать различные причины (табл.).

3.

- Для острой инфекционной диареи характерны общее недомогание, лихорадка, отсутствие аппетита, иногда рвота. Для диагностики острой кишечной инфекции назначают соответствующие бактериологические исследования.

- Антибиотик-ассоциированная диарея возникает во время антибиотикотерапии или в течение 8 недель после ее завершения.

- Отличительный признак хологенной диареи – ярко-желтая или зеленая окраска фекалий вследствие высокого содержания в кале желчных кислот.

4.

- Диарея при СРК обычно развивается у лиц молодого возраста и связана со стрессами; стул при этом частый, обычно после приема пищи, скудный и никогда не содержит крови.

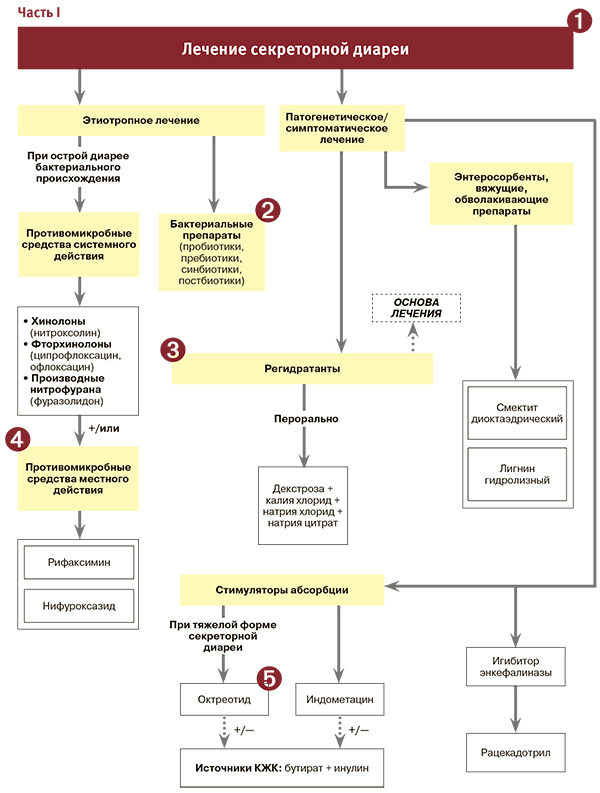

Лечение

1. Во время лечения диареи необходимо соблюдать диету, основанную на принципе механического и химического щажения. В острый период необходимо исключение из рациона продуктов, усиливающих моторно-эвакуаторную и секреторную функции кишечника.

2. Для любого типа диареи характерны нарушения кишечной микробной флоры, поэтому одним из направлений в лечении диарейных заболеваний является прием эубиотиков. Это фармакологически значимые дозы нормальных представителей кишечной флоры (пробиотики), продукты, способствующие их размножению в кишечнике, или же продукты метаболизма нормальной флоры, обеспечивающие морфокинетическую функцию и колонизационную резистентность (пребиотики), комплексы пробиотиков и пребиотиков (синбиотики). Сюда же относятся так называемые постбиотики, содержащие селективные компоненты метаболизма бактерий — бутират и другие короткоцепочечные жирные кислоты, нежизнеспособные бактериальные клетки, компоненты их клеточных стенок и ДНК.

3. У 85—95% больных с острыми кишечными инфекциями (ОКИ) прием регидратантов можно осуществлять перорально, и только 5—15% больных нуждаются во внутривенных вливаниях.

4. Рифаксимин и нифуроксазид практически не всасываются в кровь, действуя на уровне кишечника.

5. Октреотид (синтетический аналог соматостатина) является ингибитором синтеза активных секреторных агентов, в том числе пептидов и серотонина, и тем самым способствует уменьшению секреции и моторики кишечника, увеличению скорости всасывания воды и электролитов. В результате уменьшается частота дефекаций и объем фекалий. Препарат применяют подкожно по 100 мкг 3 раза в день при тяжелой форме секреторной и осмотической диареи различного генеза.

6. Энтеросорбенты особенно показаны больным хологенной диареей. Их назначают в межпищеварительный период, 3—4 раза в день.

7. Лоперамид противопоказан больным с кровавой диареей, так как при воспалительных заболеваниях любой этиологии существует опасность токсической дилатации кишечника.

8. Также больным хологенной диареей следует назначить желчегонные средства для предотвращения асинхронного с пищей поступления желчи в тонкую кишку.

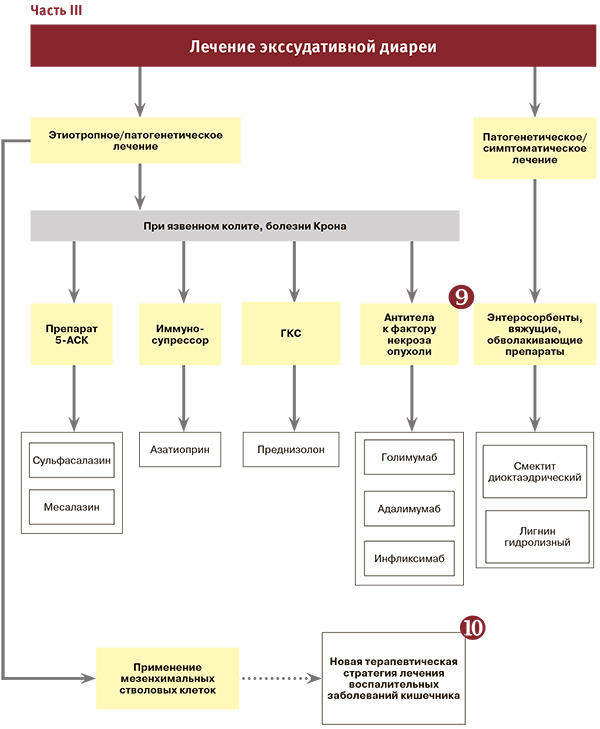

9. Среди ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) наиболее эффективным в лечении язвенного колита и болезни Крона считается голимумаб — полностью человеческое моноклональное антитело, обладающее высокой аффинностью к ФНО-α.

10. Мезенхимальные стволовые клетки обладают иммуномодулирующими, противовоспалительными свойствами и большим регенеративным потенциалом, что и делает их перспективными для клинического применения при воспалительных заболеваниях кишечника.