Наибольшее количество участников конгресса представляли страну-организатор Португалию, а также Испанию и Швейцарию.

В делегацию Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) вошли президент Общества, акад. РАН А.И. Мартынов, вице-президент, профессор Л.Б. Лазебник, генеральный секретарь, профессор А.Г. Малявин, ученый секретарь В.А. Кокорин, член президиума, профессор О.И. Боева, председатель секции молодых терапевтов Е.Н. Белоусова (Казань), а также обладатели грантов РНМОТ А.С. Токарева (Нижний Новгород) и В.А. Лазарев (Москва). Всего в работе конгресса приняли участие 14 специалистов отечественной терапевтической школы.

Перед началом конгресса состоялась Генеральная ассамблея EFIM с участием 68 делегатов из 28 стран-членов Федерации. Был заслушан и одобрен отчет президента EFIM профессора Н. Монтано (Италия) о работе и финансовой деятельности Федерации за 2018–2019 гг. На прошедших выборах генеральным секретарем организации на следующий срок был переизбран К. Корбелло (Италия), а на должность казначея – ученый секретарь РНМОТ В.А. Кокорин (Москва). В ряды Федерации в качестве ассоциативного члена было принято Общество внутренней медицины Доминиканской Республики.

Перед началом конгресса состоялась Генеральная ассамблея EFIM с участием 68 делегатов из 28 стран-членов Федерации. Был заслушан и одобрен отчет президента EFIM профессора Н. Монтано (Италия) о работе и финансовой деятельности Федерации за 2018–2019 гг. На прошедших выборах генеральным секретарем организации на следующий срок был переизбран К. Корбелло (Италия), а на должность казначея – ученый секретарь РНМОТ В.А. Кокорин (Москва). В ряды Федерации в качестве ассоциативного члена было принято Общество внутренней медицины Доминиканской Республики.

Заметным событием на форуме стало обсуждение процесса внедрения европейских компетенций по терапии и создания сертификационного центра по внутренней медицине под эгидой EFIM (Р. Ганс, Нидерланды). По вопросам издания европейского журнала внутренней медицины (EJIM) выступил Д. Аньелли (Италия), а Дж. Келлетт (Ирландия) остановился на деятельности европейского журнала клинических случаев во внутренней медицине (EJCRIM). За прошедший год импакт-фактор журнала EJIM вырос до 3,66, что позволило ему войти в список 30 ведущих изданий в категории общей и внутренней медицины, а журнал EJCRIM стал индексироваться в системе PubMed.

Л. Кампос (Португалия) рассказал о подготовке 18-го Европейского конгресса терапевтов и изложил основные данные о его участниках и научной программе. Прозвучал доклад о проведенных в 2019 г. школах по внутренним болезням для молодых интернистов. Отметим, что в зимней школе, прошедшей в г. Леви (Финляндия), принял участие А.В. Тюрин (Уфа), получивший грант РНМОТ как победитель конкурса молодых специалистов ХIII Национального конгресса терапевтов, и И.А. Стародубцева (Воронеж). В конкурсе на проведение зимних школ по внутренней медицине в 2021–2023 гг. победила заявка Швеции.

В ходе конгресса были заслушаны отчеты о работе секции молодых интернистов (А. Марра, Италия), рабочих групп EFIM и Фонда содействия развитию внутренней медицины в Европе (FDIME). На состоявшихся заседаниях рабочих групп наша страна была представлена профессорами Л.Б. Лазебником (Москва), О.И. Боевой (Ставрополь) и доцентом В.А. Кокориным (Москва), а в ассамблее молодых интернистов – председателем секции молодых терапевтов РНМОТ Е.Н. Белоусовой (Казань).

В ходе конгресса были заслушаны отчеты о работе секции молодых интернистов (А. Марра, Италия), рабочих групп EFIM и Фонда содействия развитию внутренней медицины в Европе (FDIME). На состоявшихся заседаниях рабочих групп наша страна была представлена профессорами Л.Б. Лазебником (Москва), О.И. Боевой (Ставрополь) и доцентом В.А. Кокориным (Москва), а в ассамблее молодых интернистов – председателем секции молодых терапевтов РНМОТ Е.Н. Белоусовой (Казань).

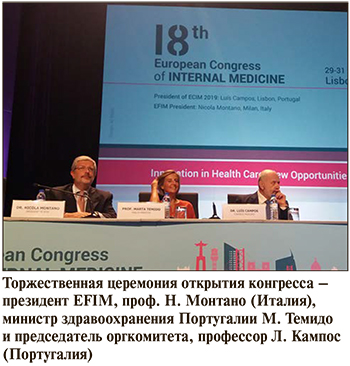

На торжественной церемонии открытия конгресса собравшихся тепло приветствовали его президент Л. Кампос (Португалия), президент EFIM Н. Монтано (Италия) и министр здравоохранения Португалии М. Темидо. Почетная лекция «Терапевт как дирижер» была прочитана известным португальским дирижером и музыкантом М.С. Таварешем.

Заседания конгресса проходили в 2 залах, постоянно функционировала зона электронных постеров и уголок молодого интерниста, ставшие местом встречи гостей с экспертами и центром дебатов по самым актуальным аспектам клинической практики начинающих специалистов. По традиции конгресс сопровождала выставка фармацевтических компаний, оборудования и медицинской литературы. Научную программу мероприятия составили 3 пленарных заседания, 2 лекции, 20 параллельных сессий, 15 клинических сессий, 11 сессий на неклинические темы, 31 постерная сессия, а также конкурсы на лучший клинический случай и лучшую научную работу.

В первый день конгресса были проведены образовательные курсы по ультразвуковой диагностике (УЗИ) для терапевтов, неинвазивной вентиляции легких, антибактериальной терапии в клинической практике, качеству оказания медицинской помощи, безопасности больных и коммуникации врача и пациента, лечению ожирения и кампании «Разумный выбор».

Основными темами научной программы конгресса были перспективы развития внутренней медицины, роль цифровой медицины в современной системе здравоохранения, совместное ведение мультидисциплинарными командами хирургических пациентов, вопросы амбулаторной медицины, паллиативной помощи, новые модели оказания неотложной помощи, вопросы медицинского образования, нарративного подхода в терапии. Также прозвучали клинические лекции по наиболее распространенным внутренним болезням (сахарному диабету, сердечной недостаточности, инсульту, аутоиммунным заболеваниям, инфекциям, ассоциированным с оказанием медицинской помощи, заболеваниям печени, клинической генетике, редким болезням), применению антикоагулянтов, старению, профилактической медицине и новым методам визуализации.

Основными темами научной программы конгресса были перспективы развития внутренней медицины, роль цифровой медицины в современной системе здравоохранения, совместное ведение мультидисциплинарными командами хирургических пациентов, вопросы амбулаторной медицины, паллиативной помощи, новые модели оказания неотложной помощи, вопросы медицинского образования, нарративного подхода в терапии. Также прозвучали клинические лекции по наиболее распространенным внутренним болезням (сахарному диабету, сердечной недостаточности, инсульту, аутоиммунным заболеваниям, инфекциям, ассоциированным с оказанием медицинской помощи, заболеваниям печени, клинической генетике, редким болезням), применению антикоагулянтов, старению, профилактической медицине и новым методам визуализации.

Отдельного внимания заслуживает организованный в первый день конгресса обучающий курс по рациональному подходу к назначению противомикробных средств при пневмонии, эндокардите, менингите, инфекциях мочевыводящих путей и органов брюшной полости, фебрильной нейтропении. На нем в фокусе обсуждения оказалась проблема антибиотикорезистентности и перспективам антибактериальной терапии. Обучающий курс включал лекции, разборы клинических случаев, а также итоговый тестовый контроль.

Одной из ключевых на конгрессе стала пленарная «футурологическая» лекция «Влияние искусственного интеллекта на будущее здравоохранения», прочитанная Д. Детмер (США).

В сфере здравоохранения искусственный интеллект используется для выделения и анализа данных пациентов из электронных историй болезни, результатов лабораторных и генетических исследований. Его применение способствует обнаружению ранее неизвестных генетических ассоциаций, формированию новых гипотез и выбору перспективных направлений для проведения научных исследований. Искусственный интеллект все шире внедряется в диагностический процесс, определение прогноза, оптимизацию лечения, разработку новых лекарственных средств и общественное здравоохранение.

В сфере здравоохранения искусственный интеллект используется для выделения и анализа данных пациентов из электронных историй болезни, результатов лабораторных и генетических исследований. Его применение способствует обнаружению ранее неизвестных генетических ассоциаций, формированию новых гипотез и выбору перспективных направлений для проведения научных исследований. Искусственный интеллект все шире внедряется в диагностический процесс, определение прогноза, оптимизацию лечения, разработку новых лекарственных средств и общественное здравоохранение.

Большой интерес вызвала сессия «Меняя парадигму госпитальной помощи». В лекции Е. Руис (Испания) рассматривались возможности, трудности и способы совместного ведения хирургических пациентов мультидисциплинарной командой (хирургами и терапевтами). Переход от традиционной модели ведения таких пациентов к парадигме совместного лечения улучшает качество оказываемой помощи, повышает выживаемость, сокращает сроки пребывания больных в стационаре.

В лекции «Стационар на дому» С. де Руйи (Нидерланды) был поднят вопрос возможности оказания медицинской помощи пожилым пациентам в домашних условиях. Программа «Стационар на дому» направлена на то, чтобы избежать у престарелых больных с когнитивными нарушениями развития осложнений и неблагоприятных исходов, связанных с госпитализацией. Им предоставляется круглосуточное консультирование специалистов и больничных служб в соответствии с протоколом. Такой вид помощи осуществляется многопрофильной командой, состоящей из врача, медсестры, фармацевта и физиотерапевта. Медсестра и врач ежедневно посещают пациента, проводят необходимые диагностические исследования и назначают лечение. В случае необходимости к ведению больного могут быть привлечены и другие медицинские специалисты (например, диетолог, физиотерапевт, социальный работник).

Не менее познавательным был доклад «Как достичь пациент-ориентированной помощи?» Р. Ганса (Нидерланды). В пациент-ориентированном подходе оказываемая медицинская помощь должна соответствовать индивидуальным потребностям больного и учитывать его предпочтения при принятии клинических решений. Пациенты оказываются вовлеченными в лечебно-диагностический процесс на всех его этапах, а врачи подходят к ним не только с клинической, но также с эмоциональной, психической, духовной и социальной точек зрения.

Ряд заседаний был подготовлен силами секции молодых интернистов EFIM. Так, Э. Бискуп (Швейцария) прочитала лекцию, посвященную эмоциональному выгоранию врачей, распространенности этой проблемы, возможных способах ее предупреждения и устранения. К современным подходам противодействия синдрому эмоционального выгорания относят достижение здорового баланса между работой и остальной жизнью, использование релаксации и саморефлексии, тайм-менеджмент, избегание переработок. Особенно подчеркивалась необходимость достижения внутренней гармонии.

Спрашиваем ли мы наших пациентов, что они сами сделали для того, чтобы справиться с болезнью и улучшить качество жизни? Если да, то призываем ли мы их поделиться этими разработками с другими? Этим вопросам была посвящена пленарная лекция «Удивительный мир инноваций, разработанных пациентами», прочитанная П. Оливейро (Португалия), профессором Копенгагенской школы бизнеса, основателем и президентом общества Patient Innovation. Patient Innovation – это онлайн- платформа, где больные со всего мира обмениваются информацией и предлагают свои идеи для улучшения качества жизни, связанного со здоровьем.

Победителями конкурса на лучшую научную работу стали Д. Сагрис с соавторами (Греция), представившие работу «Разнообразные лица семейной средиземноморской лихорадки в Греции: значение мутации гена R202Q». В конкурсе на лучший клинический случай первое место заняли А. Алвес и соавторы (Португалия) с сообщением «Случай диффузной идиопатической легочной нейроэндокринной клеточной гиперплазии». Грантом FDIME был поддержан проект исследования по изучению аутоиммунных поражений печени, предложенный П. Арванити (Греция).

Российскими участниками были сделаны 2 устных доклада в рамках научной программы, еще 24 сообщения прозвучали в рамках постерных сессий.

Всего на конгресс было подано 2172 тезиса, авторами 26 из которых стали отечественные специалисты из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Рязани, Ставрополя, Тулы и Якутска. По количеству принятых тезисов наша страна заняла 7-е место. Сборник тезисов опубликован в специальном номере журнала EJCRIM.

Следующий, 19-й, Европейский конгресс терапевтов состоится с 18 по 20 марта 2021 г. в Малаге (Испания).

В.А. Кокорин, к.м.н., доцент, ученый секретарь РНМОТ, председатель секции молодых терапевтов РНМОТ