Цереброваскулярные заболевания вследствие высокой распространенности и тяжелых последствий для состояния здоровья населения являются важнейшей медико-социальной проблемой современности [1, 2]. Наряду с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) особое значение приобретает хроническая ишемия головного мозга (ХИМ).

ХИМ – один из наиболее распространенных диагнозов в общеврачебной и неврологической практике нашей страны, выделенный в раздел I67.8. Для обозначения этого вида патологии за рубежом используются термины «церебральная микроангиопатия», или «болезнь мелких сосудов» (англ. small vessel disease / cerebral microangiopathy). Его близким эквивалентом в России служит термин «дисциркуляторная энцефалопатия» [2].

Общая распространенность ХИМ составляет около трети лиц пожилого возраста и представляет одну из главных причин, ведущих к таким патологиям, как инсульт и деменция, а также инвалидизации. Это становится тяжелым бременем и для родственников пациента, и для общества в целом. Поэтому ХИМ – не только актуальнейшая медицинская, но и социальная проблема [3].

Первичное обращение этих пациентов за медицинской помощью зачастую осуществляется в первичное звено здравоохранения – к терапевтам и/или врачам общей практики, на которых лежит ответственность за своевременную диагностику и лечение, а также (по показаниям) привлечение узкого специалиста к лечебно-диагностическому процессу.

Консенсус экспертов призван систематизировать известные методы диагностики, лечения и профилактики ХИМ для их обязательного применения в поликлинике терапевтом и/или врачом общей практики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ХИМ – клинический синдром, который связан с прогрессирующей недостаточностью кровоснабжения головного мозга вследствие сосудистого заболевания, приводящего к диффузному и/ или многоочаговому изменению ткани головного мозга, нарастающей его дисфункции. ХИМ существенно ухудшает качество жизни, снижает работоспособность, социальную и бытовую адаптацию пациента, главным образом вследствие нарушений когнитивных, а также двигательных функций, а при более выраженных стадиях – и самообслуживание больных.

Наибольшую клиническую значимость среди установленных нейровизуализационных маркеров церебральной микроангиопатии имеют мелкоочаговые и диффузные ишемические изменения ткани мозга в виде множественных лакунарных инфарктов и патологии белого вещества полушарий большого мозга, проявляющейся феноменом лейкоареоза.

ПАТОГЕНЕЗ

В условиях длительно существующей недостаточности церебрального кровоснабжения возникает нарушение поступления в ткань мозга кислорода (гипоксия), глюкозы, питательных веществ, снижение энергетического обеспечения нервных клеток. Это запускает каскад биохимических реакций и оксидативный стресс, которые приводят к диффузному, многоочаговому поражению вещества головного мозга [4–6].

В условиях длительно существующей недостаточности церебрального кровоснабжения возникает нарушение поступления в ткань мозга кислорода (гипоксия), глюкозы, питательных веществ, снижение энергетического обеспечения нервных клеток. Это запускает каскад биохимических реакций и оксидативный стресс, которые приводят к диффузному, многоочаговому поражению вещества головного мозга [4–6].

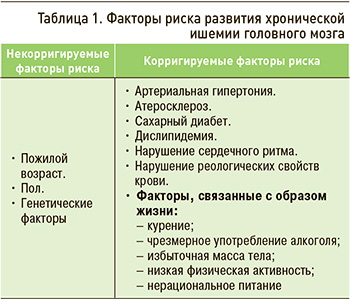

Несомненно, что первостепенное значение в развитии и прогрессировании ХИМ занимают факторы риска (табл. 1).

У пациентов с сахарным диабетом гипогликемия, как частое осложнение противодиабетической терапии, усугубляет, наряду с гипергликемией, цереброваскулярные расстройства по причине развития таких процессов, как окислительный стресс, нарушение функции лейкоцитов, аномальный ангиогенез, повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера. Повышенные уровни провоспалительных цитокинов, фактора некроза опухолей-α (TNF-α), интерлейкина-1 (IL- 1), интерлейкина-6 (IL-6), интерферона-γ (IFN-γ), а также измененная активация макрофагов, T-клеток приводят к усилению ишемического повреждения мозга у больных сахарным диабетом.

КРИТЕРИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

1. Объективно выявляемые нейропсихологические и/или неврологические симптомы.

2. Признаки цереброваскулярного заболевания, включающие факторы риска и/или инструментально подтвержденные признаки поражения мозговых сосудов (например, данные дуплексного сканирования) и/или вещества головного мозга (данные КТ/МРТ).

3. Наличие причинно-следственной связи между сосудистым поражением мозга и клинической картиной заболевания.

4. Отсутствие признаков других заболеваний, способных объяснить клиническую картину.

КЛИНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Ведущим в клинике ХИМ являются когнитивные, двигательные и психоэмоциональные нарушения.

Клинические признаки сосудистых когнитивных нарушений

1. Замедленность при умственной работе.

2. Нарушения памяти на текущие и отдаленные события.

3. Повышенная утомляемость при умственной работе.

4. Трудности подбора слова при разговоре.

5. Нарушение выполнения счетных операций.

6. Проблемы с концентрацией внимания.

7. Нарушение ориентации в пространстве.

Клинические признаки двигательных нарушений

Часто у пациентов с ХИМ встречаются двигательные нарушения, проявляющиеся нарушениями походки (больные начинают ходить на широкой базе, маленькими шажками, нарушаются повороты), что часто приводит к падениям. Однако пациенты редко жалуются на нарушения ходьбы и описывают такие жалобы, как головокружение, хотя это не является истинным головокружением.

Клинические признаки психоэмоциональных нарушений:

- кардиоваскулярные – колебания артериального давления (АД), нарушения ритма, кардиалгии;

- респираторные – чувство нехватки воздуха, одышка, ком в горле, гипервентиляционный синдром, сухость во рту;

- гастроинтестинальные – тошнота, рвота, диарея, метеоризм, абдоминалгии;

- терморегуляционные – гипо- или гипертермия, субфебрильная температура, озноб, гипергидроз;

- нарушения в сексуальной сфере;

- психоэмоциональные – беспокойство по мелочам, ощущение напряженности и скованности, неспособность расслабиться, раздражительность и нетерпеливость, ощущение взвинченности, невозможность сконцентрироваться, ухудшение памяти, трудности засыпания и нарушения ночного сна, быстрая утомляемость, страхи;

- преморбидные особенности личности (тревожный характер);

- значительная роль психической травмы в появлении, развитии и динамике заболевания;

- хроническое течение;

- низкая эффективность обычных методов лечения;

- положительный эффект при применении психофармакотерапии и психотерапии.

Для ХИМ характерно сочетание когнитивных признаков с психоэмоциональными нарушениями, а также неврологическими симптомами, свидетельствующими о страдании глубинных отделов мозга:

- вестибулоатактический синдром (головокружение, неустойчивость при ходьбе, нистагм);

- псевдобульбарный синдром (дизартрия, нарушение глотания, дисфония, рефлексы орального автоматизма);

- экстрапирамидная недостаточность (нарушение ходьбы, замедленность);

- пирамидная недостаточность (изменение рефлексов и мышечного тонуса);

- нарушение контроля за функциями тазовых органов.

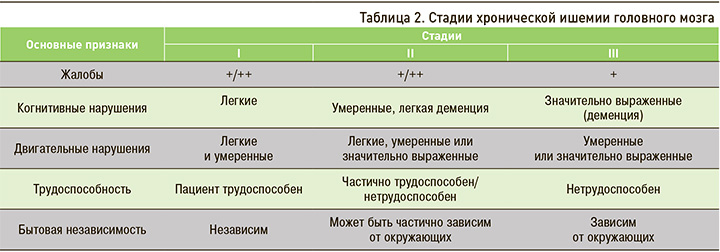

Согласно распространенной отечественной концепции ХИМ принято подразделять на три стадии (табл. 2):

- стадия 1 – отсутствие объективных признаков и наличие субъективных жалоб;

- стадия 2 – появление признаков отдельных очаговых симптомов и когнитивных нарушений, при этом объем жалоб снижается;

- стадия 3 – выраженные неврологические расстройства, сосудистая деменция.

В амбулаторно-поликлинической практике превалируют лица с начальными формами ХИМ: у них наиболее распространены неспецифические жалобы на головные боли, которые часто сопровождаются полиморфными симптомами (шумом, тяжестью в голове, нарушением памяти и внимания, астенией, эмоциональной лабильностью, нарушениями сна).

«Красные флаги», или «симптомы угрозы»:

- внезапное ухудшение состояния пациента;

- двигательные нарушения;

- головокружение, нарушения координации и ходьбы (неустойчивость);

- нарушения спонтанной речи или понимания речи окружающих;

- резкое ухудшение зрения (на одном или обоих глазах);

- нарушения глотания;

- эпилептический приступ или преходящая утрата сознания;

- интенсивная головная боль.

Течение хронической ишемии головного мозга

Для ХИМ характерно постепенное начало с последующим неуклонным или ступенеобразным прогрессированием.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Правильная диагностика ХИМ связана прежде всего с выявлением ведущего этиологического механизма заболевания и своевременным назначением этиотропного лечения.

Правильная диагностика ХИМ связана прежде всего с выявлением ведущего этиологического механизма заболевания и своевременным назначением этиотропного лечения.

Инструментальное обследование пациентов с ХИМ включает:

- офтальмологическое исследование;

- кардиологическое обследование (по показаниям): электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию, суточный мониторинг АД, холтеровский мониторинг ЭКГ;

- ультразвуковую допплерографию магистральных артерий головы или дуплексное сканирование артерий мозга с целью выявления стенозов (тромбозов и атеросклеротических бляшек, эластичности сосудистых стенок и уровня кровотока);

- МРТ головного мозга с целью выявления лейкоареоза, лакунарных инфарктов и лакун (кисты), микрокровоизлияний и атрофии головного мозга.

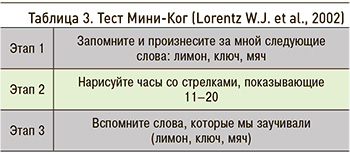

Для быстрой скрининговой оценки когнитивной сферы и выявления выраженных когнитивных нарушений может быть рекомендован тест Mини-Ког (Lorentz W.J. et al., 2002): больного просят повторить и запомнить 3 невзаимосвязанных слова, потом предлагают нарисовать циферблат часов и отметить определенное время. После рисования часов пациента просят припомнить запомненные слова (табл. 3). Проведение теста занимает не более 1,5 мин, но с 90% точностью помогает диагностировать деменцию.

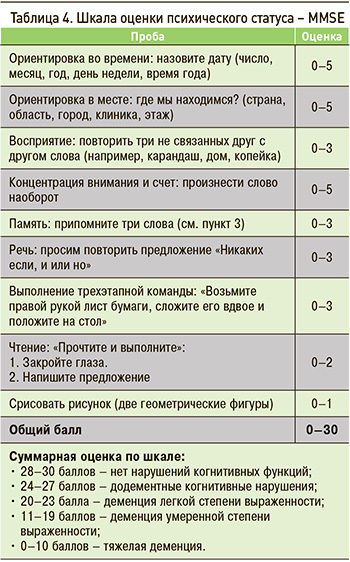

Для определения степени тяжести когнитивных расстройств используют краткую шкалу оценки психического статуса MMSE (табл. 4).

Для определения степени тяжести когнитивных расстройств используют краткую шкалу оценки психического статуса MMSE (табл. 4).

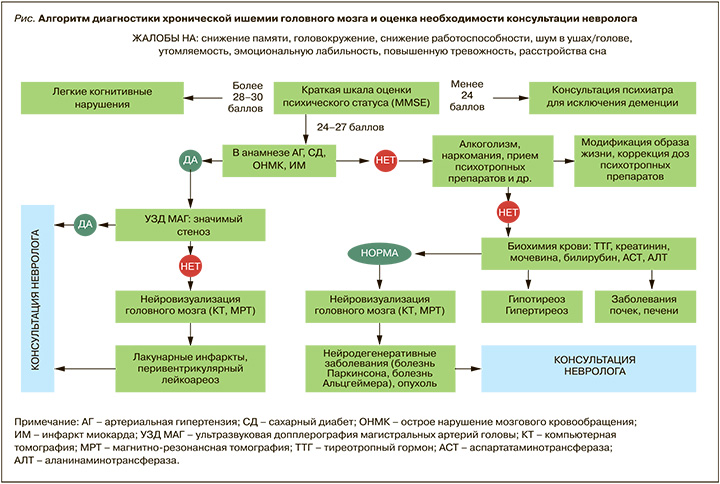

Диагностический алгоритм и определение необходимости консультации невролога отражены на рисунке.

Лабораторные методы исследования у пациентов с ХИМ:

- общий анализ крови и мочи;

- биохимический анализ крови (определение содержания глюкозы, холестерина и липидных фракций);

- исследование гемостатических показателей;

- исследование гормонов щитовидной железы;

- исследование витамина В12.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Все терапевтические мероприятия при ХИМ должны быть в первую очередь направлены на лечение основного сосудистого заболевания и надлежащий контроль имеющихся факторов риска церебральной ишемии.

Медикаментозные методы:

- гипотензивная терапия;

- антитромбоцитарная и антикоагулятная терапия;

- гиполипидемическая терапия;

- лечение нарушений сердечного ритма;

- контроль уровня глюкозы крови;

- нейропротекционная терапия.

Нелекарственные методы:

- средиземноморская диета;

- отказ от курения;

- аэробные физические упражнения;

- контроль массы тела;

- когнитивная активность.

При стенозах брахиоцефальных артерий возможно использование ангиореконструктивных хирургических методов.

Особое место в лечении и профилактики ХИМ занимает нейропротекционная терапия с применением лекарственных средств с полимодальным действием. Одним из таких препаратов является этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексиприм®).

Широкий спектр клинических эффектов препарата Мексиприм® обусловлен его мультимодальным механизмом действия [7]:

- препарат обладает ноотропными свойствами, что проявляется в ускорении нейродинамических параметров работы мозга, улучшении концентрации внимания, памяти у пациентов с ХИМ [8];

- оказывает положительное влияние на психоэмоциональную сферу, способствует снижению повышенной тревожности и депрессии при ХИМ, восстановлению локуса контроля и уменьшению выраженности астенических проявлений у пациентов, перенесших инсульт [8–11];

- способствует улучшению реологических свойств крови и системы гемостаза (снижение основных маркеров тромбообразования – Д-димера и растворимых фибрин-мономерных комплексов, уменьшение уровня фибриногена), стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов), способствует уменьшению агрегации тромбоцитов [7, 12];

- может оказывать положительное влияние при нарушениях липидного обмена (способствует снижению общего холестерина и липопротеидов низкой плотности) [7, 12].

Препарат обладает хорошим профилем переносимости, не оказывает негативного влияния на АД и частоту сердечных сокращений [8–11, 13, 14].

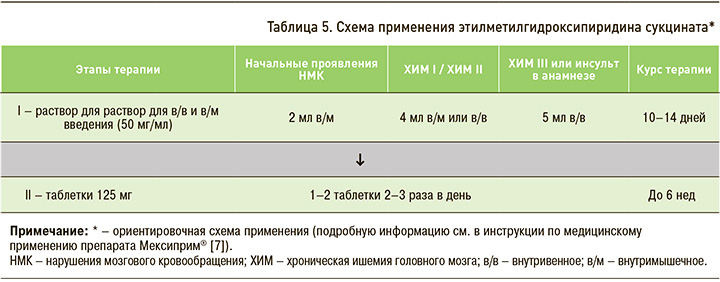

Широкое распространение получила ступенчатая схема назначения препарата Мексиприм® (табл. 5). На первом этапе препарат вводится в виде 5%-ного раствора в виде внутримышечных инъекций или внутривенных инфузий на физиологическом растворе курсом до 10–14 дней. Затем лечение продолжают, назначая препарат перорально по 125–250 мг (1–2 таблетки) 2–3 раза/сут курсом до шести недель.

Необходимость пролонгированной ступенчатой терапии вызвана тем, что терапевтический эффект препарата Мексиприм® реализуется постепенно. Клинически значимая редукция когнитивных и эмоциональных нарушений наряду с улучшением самочувствия пациентов проявляется к шестой неделе постоянного приема препарата [13].

Таким образом, своевременно начатое и систематически проводимое лечение может не только предотвратить прогрессирование ХИМ, но и значительно улучшить качество жизни больных.