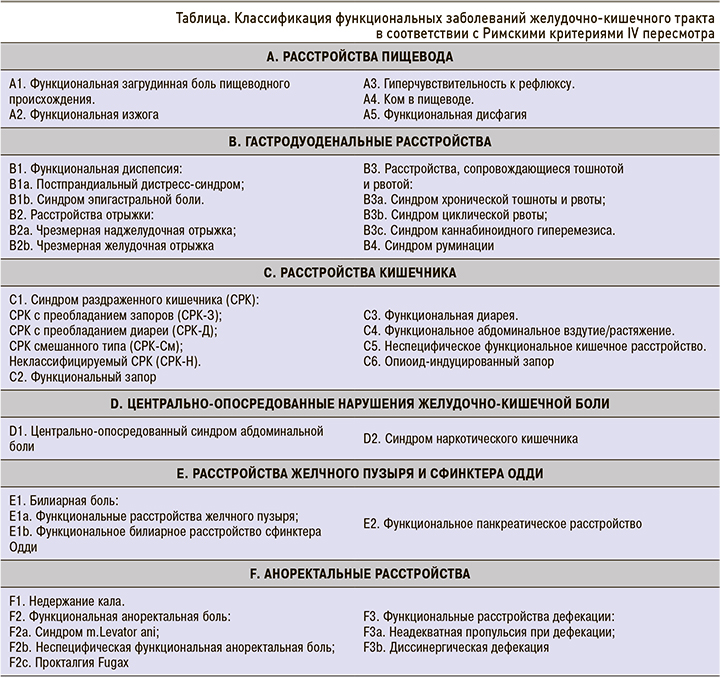

Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), согласно Римским критериям IV, определяются как вариабельные комбинации хронических или рецидивирующих желудочно-кишечных признаков и симптомов без структурных или биохимических изменений [1]. Среди всех функциональных заболеваний ЖКТ (табл.) доминируют функциональная диспепсия (ФД) и синдром раздраженного кишечника (СРК), частота встречаемости которых, по данным Всемирной гастроэнтерологической организации, достигает 30% в общемировой популяции.

ФД характеризуется чувством переполнения после еды, ощущением раннего насыщения, болью или жжением в эпигастральной области, сохраняющимися в течение 3 последних месяцев при отсутствии явной органической патологии [2]. СРК является функциональным расстройством, при котором рецидивирующая боль ассоциирована с актом дефекации и изменением частоты и формы стула.

Общность патогенетических механизмов развития СРК и ФД определяет широкую распространенность функциональных расстройств ЖКТ и подчеркивает особую значимость этой проблемы. В соответствии со статистическими данными, в России в 2018 г. заболевания пищеварительной системы регистрировались более чем у 17 млн человек, при этом СРК и ФД страдали с одинаковой частотой около 35% населения [3]. Следует отметить высокую встречаемость этой патологии у женщин, жителей экономически развитых стран, лиц молодого возраста (до 45 лет), курящего населения, пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), и людей, инфицированных Helicobacter pylori [4]. У представителей старшей возрастной группы (более 60 лет) формирование функциональных заболеваний ЖКТ сомнительно и требует дифференциальной диагностики с дивертикулезом, колоректальным раком, полипозом и ишемическим колитом.

В последние годы предметом активного обсуждения являются научно-исследовательские работы, изучающие взаимосвязь нескольких функциональных расстройств, получивших название overlap-синдром. Overlap-синдром, или перекрест функциональных нарушений, возможен при нескольких функциональных заболеваниях ЖКТ и, по различным данным, варьирует от 5,3 до 29,2% [5]. Работы австралийских ученых под руководством von Wulffen М. (2018) продемонстрировали не только высокую частоту встречаемости синдрома перекреста у гастроэнтерологических больных, но и частое сочетание (до 64% случаев) ФД и СРК. Отечественные исследователи установили большую распространенность патологии билиарного тракта и дисфункции сфинктера Одди при СРК (48,9% случаев) [6]. Специалисты США в многочисленных рандомизированных клинических исследованиях (РКИ), помимо частого сочетания (более 80%) СРК с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и/или ФД, выявили обратное переключение симптомов ФД на проявления СРК почти у половины американских больных [1, 5].

ЭТИОЛОГИЯ СИНДРОМА ПЕРЕКРЕСТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Широкое распространение синдрома перекреста функциональных нарушений в клинической практике может быть объяснено общностью факторов манифестации функциональных заболеваний ЖКТ, к которым относят воспалительные процессы различной локализации, психоэмоциональный стресс, наследственную предрасположенность [7], перенесенные кишечные инфекции [8] и др. Острые кишечные инфекции (особенно Salmonella gastroenteritis) способствуют бактериальному обсеменению тонкой кишки, вызывают гиперплазию хромаффинных клеток кишечной стенки, повреждение автономной нервной системы. При этом отягчающим обстоятельством может выступать хеликобактерная инфекция, эрадикация которой положительным образом влияет не только на уменьшение клинических проявлений заболевания, но и на его прогноз [9].

На развитие функциональных расстройств влияет генетическая предрасположенность за счет разнообразия структурных вариантов различных генов или их аллелей: гена G-протеина β-полипептида 3 (GNВ3), гена транспортера серотонина SERT, генов интерлейкина-10, трансформирующего фактора роста-P (TGF-P), интерлейкина-6 [7]. Доказано, что полиморфизм гена G-протеина 3 (GNB3) ассоциирован с развитием СРК и ФД [10]. Снижение клеточного ответа при функциональных расстройствах ЖКТ ассоциировано с наследственной активацией гена G-протеина (аллеля 825Т этого гена), полиморфизмом GNB3, дисфункцией α2-адренорецепторов, нарушением клеточного иммунитета и депрессией. Поэтому в случае неадекватного воздействия у ряда предрасположенных лиц активируются патогенетические механизмы развития функциональных нарушений, изменяются моторно-сенситивные функции пищеварительного тракта.

Основные факторы формирования функциональных нарушений включают стресс, повышенную тревожность и депрессивный синдром. Стрессовые реакции нарушают координацию между центральной нервной системой и ЖКТ (disorders of gut-brain interaction) [5], вызывают вторичные нейрорегуляторные изменения с яркими болевыми ощущениями, а повышенная моторная активность кишечника на фоне тревоги и депрессии определяется ключевой ролью некоторых биологически активных субстанций организма [11]. По мнению ряда авторов, на моторику кишечника существенным образом оказывает влияние мелатонина, изменение концентрации которого проявляется различной палитрой субъективных ощущений у пациентов. Снижение его содержания наблюдается при синдроме эпигастральной боли, увеличение – при метеоризме и постпрандиальном дистресс-синдроме [12].

ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА ПЕРЕКРЕСТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Данные о высокой ассоциации ФД и СРК указывают на общие патогенетические механизмы их формирования c преобладающей дискоординацией между звеньями центральной и автономной нервной системы (gut-brain interaction). Энтеральная нервная система (ЭНС) – крупная нейрофизиологическая формация. Нейроны в ганглиях ЭНС взаимосвязаны сложными химическими синапсами, образуют автономную систему с механизмами четкой интеграции и обработки информации, что с клинической точки зрения определяет ее ключевую роль в формировании висцеральной чувствительности ЖКТ. Именно из-за своей клинической значимости феномен висцеральной гиперчувствительности, лежащий в основе концепции overlap-синдрома, стал в последние годы предметом активного изучения многих ученых.

Висцеральная чувствительность, или интерорецепция, определяется восприятием информации об изменениях во внутренней среде организма и действием на него повреждающих болевых стимулов. Висцеральная гиперчувствительность характеризуется изменением восприятия боли (интенсивным ее ощущением или снижением) при нормальном пороге восприятия, а резко болезненное ноцицептивное восприятие, даже подпорогового интерстинального импульса, формирует уже патологический феномен висцеральной чувствительности. Периферическое стимулирование перерастянутой стенки кишечника при СРК в сочетании с ФД приводит к перевозбуждению спинальных нейронов; субъективно это ощущается в виде диффузного болевого синдрома и повышенной перистальтики кишечника.

Изменение скорости пассажа кишечного содержимого оказывает негативное воздействие на микрофлору, что приводит к дисбиотическому метеоризму, а в последующем – к гипермоторной дискинезии, проявляющейся как замедленным транзитом с развитием запоров, так и усиленным транзитом химуса с диареей.

Замедленный транзит химуса с развитием запоров влечет за собой качественное изменение микрофлоры кишечника и спастическую дискинезию вследствие спазма циркулярных мышц толстой кишки. В результате повышается давление в просвете тонкой, толстой кишки и полости желудка, развиваются функциональные нарушения сфинктера Одди, манифестируют желудочная диспепсия и гастроэзофагеальный рефлюкс. Повышенная же активность продольных мышц, напротив, активизирует слизистую оболочку кишечника, вызывает нарушение процессов гидролиза и всасывания, увеличивает содержание желчных кислот и осмолярность кишечного содержимого, изменяет количественный состав кишечной флоры.

Дополнительный вклад в генез функциональных нарушений вносит риск запуска аутоиммунных процессов [5]; это объясняет повышенную вероятность развития бронхиальной астмы у пациентов как с изолированными формами СРК и ФД, так и при синдроме перекреста этих заболеваний (в 2 раза). Инфильтрация лимфоцитов слизистой оболочки кишки приводит к развитию микровоспаления, активация близко расположенных к нервным окончаниям тучных клеток инициируют секреторный рефлекс и сенсомоторные нарушения, замыкая при этом все звенья порочного круга на висцеральной гиперчувствительности.

Таким образом, современная патогенетическая концепция феномена перекреста связана с психосоматическими нарушениями, изменениями моторики кишечника и гиперсенситивностью, дисфункцией гуморальной регуляции и мукозального гомеостаза, микровоспалением и постинфекционными нейроиммунными повреждениями с последующим нарушением микробиоты кишечника, а также с генетической предрасположенностью. При этом каждое заболевание из группы функциональных расстройств ЖКТ имеет свою особую доминирующую теорию развития.

Несмотря на повышенный интерес к изучению данной проблемы, в настоящее время не существует унифицированной стратегии и единого алгоритма ведения пациентов с синдромом перекреста, а разнообразие клинических форм функциональной коморбидности существенно затрудняет диагностику функциональных расстройств ЖКТ.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ПРИ СИНДРОМЕ ПЕРЕКРЕСТА

В большинстве случае ведущим симптомом при функциональных нарушениях ЖКТ выступает абдоминальная боль. Именно она первой свидетельствует о дисфункции моторной активности пищеварительного тракта, связанной с нарушением тонуса гладкой мускулатуры (спазмом или растяжением). Абдоминальные боли при функциональных заболеваниях ЖКТ могут возникать с частотой не менее одного раза в неделю в течение 3 мес, носить различный характер (тупые, ноющие, острые, схваткообразные, жгучие), иметь атипичную локализацию или ее миграцию, усиливаться при приеме пищи, позывах к дефекации или проходить после опорожнения кишечника.

Поэтому по патофизиологическому механизму развития абдоминальную боль относят к висцеральной, ноцицептивной, основу которой, безусловно, составляют сенсорные нарушения и висцеральная гиперчувствительность. Висцеральная гиперчувствительность обусловливает не только формирование самой болевой реакции, но и степени ее интенсивности за счет основных составляющих ее компонентов – гипералгезии и аллодинии. При аллодинии боль формируется от факторов, которые ранее ее не вызывали, при гипералгезии пациент становится более чувствительным к обычным раздражителям – механическим, термическим, органолептическим.

Боли при ФД связаны с приемом пищи (или могут возникать натощак), не имеют постоянного характера, не уменьшаются после дефекации. При постпрандиальном дистресс-синдроме боль сопровождается чувством переполнения в эпигастральной области или раннего насыщения при приеме обычного объема пищи. Более яркая палитра субъективных болевых ощущений сопутствует СРК. Римские критерии IV пересмотра ориентированы в первую очередь на болевой синдром, без которого диагностировать СРК невозможно. При этом в зависимости от клинического варианта СРК болевая реакция проявляется по-разному.

Так, при СРК с диареей (СРК-Д) боль обусловлена пропульсивными сокращениями кишечника за счет спазма продольных мышц, при СРК с запором (СРК-З) – замедлением транзита кишечного содержимого. Особую диагностическую сложность представляет анализ болевого синдрома у пациентов при сочетании нескольких вариантов СРК (СРК-См) или переходе одной клинической формы СРК в другую с последовательным доминированием кишечных, желудочных или пищеводных симптомов [13]. У половины пациентов болевой синдром сочетается с императивными позывами к опорожнению кишечника, изменением частоты и формы стула, что вносит наибольший вклад в снижение качества жизни больного с СРК и его вторичную невротизацию [4]. Большинство пациентов с СРК самостоятельно адаптируются к особенностям заболевания (легкое течение) и не обращаются за специализированной медицинской помощью. В то же время около 25% больных имеют тяжелое течение СРК, существенно влияющее на качество жизни. Они ощущают себя тяжело больными, однако субъективные проявления заболевания не соответствуют истинным объективным данным, что является важным диагностическим критерием.

В связи с этим при наличии синдрома перекреста функциональных нарушений возникает вопрос: «Какое заболевание, субъективно меняющее качество жизни пациента, в настоящее время является доминирующим?». Ведь поочередно меняющиеся клинические признаки функциональных расстройств ЖКТ являются патогномоничной особенностью этого синдрома. И если боль при сочетании СРК и ФД связана с приемом пищи, то, скорее всего, у пациента в настоящее время превалирует ФД. Если же боль ассоциирована с расстройством стула, то это свидетельствует в пользу СРК.

Высокая распространенность функциональных заболеваний ЖКТ и их сочетанной патологии ограничивают жизнедеятельность пациентов и в значительной степени нарушают качество их жизни. Поэтому в последние годы многие исследователи уделяют большое внимание нервно-психическому статусу пациентов, который имеет равноценную значимость наряду с болевым синдромом и кишечными проявлениями.

Нервно-психический компонент служит одной из базовых составляющих в патогенезе синдрома перекреста, так как соответствующая категория больных более восприимчива к воздействию стрессовых и психотравмирующих факторов. Астенизация, инсомния, мигренозные головные боли, фибромиалгия и другое существенно нарушают социальную адаптацию пациентов и повышают частоту психической коморбидности, которая, согласно исследованиям последних лет, встречается в 70–90% случаев [14]. По этой причине хроническую боль любой локализации при overlap-синдроме, особенно СРК и ФД, необходимо рассматривать как проявление маскированной депрессии или самостоятельной психофункциональной патологии [11]. Чаще всего выявляются непсихотические расстройства психики, в том числе ипохондрический синдром, циклотимия и дистимия (рис.), у ряда пациентов с СРК преобладает нестабильная акцентуация личности. Таким образом, определение составляющих компонентов качества жизни – важная и неотъемлемая часть оценки эффективности терапии этой категории больных. Однако, по мнению некоторых авторов, объективная оценка эффективности лечения может быть затруднена из-за часто встречающегося у больных положительного ответа на терапию плацебо [11].

ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И СИНДРОМА ПЕРЕКРЕСТА

Современные подходы к лечению функциональных заболеваний ЖКТ включают много базовых составляющих. В целом целями этого лечения являются достижение клинической ремиссии, восстановление социальной активности, улучшение параметров качества жизни. В отличие от терапии больных, страдающих органическими желудочно-кишечными заболеваниями, лечение данной группы патологий имеет преимущественно патогенетическую и симптоматическую направленность [15].

Для достижения стойкой ремиссии пациентам, страдающим функциональными заболеваниями ЖКТ, помимо медикаментозной поддержки, необходимо в первую очередь изменить поведенческие паттерны, откорректировать состояния нервно-эмоциональной сферы и повысить уровень физической активности. Физические упражнения нормализуют пассаж каловых масс по кишечнику, снижают риск развития метеоризма, но в то же время при высокой своей интенсивности способны провоцировать диарею, отрыжку и спастические боли.

Особое место в терапии функциональных нарушений ЖКТ отводится диете. В случае ФД результативность диеты определяется индивидуальной переносимостью продуктов и в большей степени отказом от жирной пищи. Питание должно быть дробным, с исключением больших перерывов между приемами пищи с целью профилактики активных сокращений желудка в момент голода, вызванного стимулирующей активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Больным СРК-З рекомендовано придерживаться растительной диеты и употреблять достаточное количество жидкости [11]. Пациентам с СРК-Д важно исключить из рациона продукты, усиливающие перистальтику кишечника: черный хлеб, отруби, овощи и фрукты, богатые клетчаткой и сахаром.

Пристальное внимание при функциональных нарушениях уделяется диетотерапии со сниженным содержанием в пище глютена и ограничению по системе FODMAP [4]. Акроним FODMAP означает группу ферментируемых субстанций: углеводов (F), олигосахаридов (O), дисахаридов (D), моносахаридов (M) и полиолов (P). При употреблении пищи с чрезмерным содержанием F (а также кофеина, лактозы, фруктозы, сорбитола, уксуса, алкоголя, специй, копченостей) не всосавшиеся углеводы активно начинают перерабатываться бактериями кишечника с образованием большого количества газов. Некоторые из этих газов обладают высокой осмотической активностью, что способствует перемещению жидкости в толщу кишечника и послаблению стула вплоть до диареи.

Фармакотерапия функциональных заболеваний ЖКТ включает широкий арсенал фармакологических средств, действующих на разные звенья патогенеза, в связи со строго дифференцированным подходом к лечению больных в зависимости от типа (и/или подтипа) заболевания. Результаты РКИ свидетельствуют о высокой эффективности Н2- блокаторов и ингибиторов протонной помпы в лечении ФД в связи с их способностью влиять на секрецию соляной кислоты, висцеральную чувствительность, эрадикацию H. рylori. Широко применяются средства, устраняющие нарушения двигательной функции ЖКТ, – прокинетики.

Медикаментозная терапия при всех формах СРК определяется с учетом его ведущего симптома – абдоминальной боли – и типа нарушений стула. Функциональная абдоминальная боль предполагает назначение селективных миотропных спазмолитиков – пинаверия бромида, мебеверина, тримебутина, целесообразность которого подтверждается данными многоцентровых РКИ [16]. Пинаверия бромид – аммониевое производное, ингибирующее транспорт кальция через каналы I типа в гладкомышечные клетки [13]. Агонист опиоидных рецепторов (M-, K- и S- типа) тримебутин обладает не только спазмолитической, но и антиноцицептивной активностью, способной повышать порог восприятия боли. Блокатор быстрых Nа-каналов мебеверин, замедляя процессы деполяризации мембраны, оказывает расслабляющее действие на гладкомышечную мускулатуру без атропиноподобного эффекта. Однако в связи с неспособностью этих препаратов в рамках монотерапии влиять на основные звенья патогенеза СРК в некоторых случаях лечение спазмолитическими средствами может быть недостаточно эффективным. Поэтому для усиления фармакотерапевтических воздействий по снижению болевой чувствительности проводят коррекцию нервно-психического статуса с применением трициклических антидепрессантов, нейролептиков, ингибиторов обратного захвата серотонина и анксиолитиков, опосредованно воздействующих на моторику пищеварительного тракта [7].

В зависимости от вида нарушения стула в качестве симптоматической терапии при СРК используются препараты, оказывающие прямое влияние на моторику кишечника, и адсорбенты. При доминировании в клинической картине СРК диарейного синдрома рекомендовано использование лоперамида, диоктаэдрического смектита, симетикона, а также обволакивающих средств – дерматола, белой глины, висмута азотнокислого [11].

Лоперамид относится к агонистам опиоидных μ-рецепторов, способствует уменьшению скорости транзита химуса и замедлению моторики кишечника путем снижения тонуса гладкой мускулатуры. Симетикон – инертный полимер метилсилоксана, содержащий диоксида кремния и уменьшающий метеоризм за счет своей способности снижать поверхностное натяжение на границе сред жидкости и газа. Диоктаэдрический смектит – противодиарейное средство природного происхождения, которое обладает ярко выраженным адсорбирующим и умеренным обволакивающим действием, оказывает протективное влияние на слизистую оболочку кишечника за счет уменьшения локального воспаления, вызванного провоспалительными медиаторами (интерлейкинами-1β и -8, фактором некроза опухоли-α).

При доминировании в клинике СРК запоров прибегают к назначению осмотических слабительных средств (полиэтиленгликоля, лактулозы, лактитола), стимуляторов перистальтики (бисакодила, магния гидроксида, натрия пикосульфата, сенны) активаторов хлорных каналов (любипростона). Эти группы препаратов способствуют увеличению объема каловых масс, их размягчению и, следовательно, облегчению акта дефекации. Кроме того, рекомендовано назначение препаратов водорастворимой клетчатки (псиллиума), которые позволяют уменьшить плотность каловых масс и мягко стимулируют пропульсивную активность толстой кишки. Для нормализации микробиоты (и лечения дисбиоза по результатам посева) используют пробиотики [4,7], содержащие бифидо- и лактобактерии.

Определенные сложности представляет лечение пациентов с сочетанием СРК и ФД в связи с отсутствием единого алгоритма и унифицированной стратегии ведения больных с синдромом перекреста. Выбор медикаментозной терапии определяется клиническим вариантом течения СРК и ФД [17]. При превалировании постпрандиальных симптомов пациентам с ФД рекомендовано добавление прокинетиков. При доминировании СРК терапия определяется характером нарушений стула. Окончательно разрешить проблему лечения overlap-синдрома можно посредством мультитаргетного подхода с назначением препаратов, которые позволяют устранять проявления висцеральной гиперчувствительности, а следовательно, быть эффективными в лечении обоих заболеваний [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прогноз при функциональных нарушениях ЖКТ, в том числе СРК и ФД, благоприятный. Однако каждое из них, обладая длительным рецидивирующим течением, крайне неблагоприятно влияет на качество жизни пациента. Больные приобретают мнительность и склонность к изоляции, проявляют неудовлетворенность лечением и демонстрируют фрустрацию в связи с невозможностью контроля симптомов. Перекрест функциональных нарушений характеризуется большим и значимым снижением качества жизни, сопоставимым с таковым при органических поражениях органов пищеварительной системы. Поэтому тактика ведения пациентов при СРК в сочетании с ФД должна способствовать эффективному купированию симптомов, предотвращать возникновение коморбидности и возможных рецидивов с тщательным контролем всех факторов риска этого феномена перекреста.