ВВЕДЕНИЕ

Изучение вируса SARS-CoV-2, как и течение вызываемого им COVID-19, стало одной из приоритетных задач медицинского научного сообщества за последний год. Пандемия новой коронавирусной инфекции, продолжающаяся по настоящее время, заставила подвергнуть научному анализу большие когорты пациентов с COVID-19 [1]. Большой интерес вызывает течение COVID-19 у лиц, наиболее уязвимых к респираторным инфекциям, а также имеющих наибольший риск тяжелого течения болезни. Среди причин вариативности течения новой коронавирусной инфекции рассматривают и генетический фактор. Так, установлено, что увеличение экспрессии гена рецептора АПФ2 клетками повышает риск поражения клетки вирусом SARS-CoV-2 в силу его строения и патогенеза [2]. Значительную роль в проникновении вируса в клетки хозяина играет экспрессия белковой молекулы TMPRSS2, участвующей в процессе взаимодействия вируса с рецептором АПФ2 [3]. Интересно, что некоторые сопутствующие патологические состояния способны изменять экспрессию таких генов. Например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может приводить к увеличению количества рецептора АПФ на клетках хозяина [4, 5].

Проблемой изучения клинического течения COVID-19 может являться преобладание в крупных исследовательских работах пациентов, находившихся на стационарном лечении; в условиях избыточной нагрузки на систему здравоохранения в период пандемии это подразумевает, что такие больные исходно находились в более тяжелом состоянии, тогда как пациенты, проходившие лечение амбулаторно, анализируются реже и в сравнительно меньшем количестве. Причинами недостатка внимания и научного интереса к амбулаторным пациентам может служить сложность в тщательном динамическом наблюдении за течением патологического процесса и упрощенное ведение амбулаторной медицинской документации. В рамках нашей работы проведена оценка клинического течения именно у пациентов с легким течением COVID-19, которых возможно было наблюдать в амбулаторных условиях.

Исследования, посвященные влиянию коморбидной патологии на состояние пациентов при COVID-19, были опубликованы еще в первой половине 2020 г. Первые крупные популяционные исследования с характеристиками субъектов, пораженных COVID-19, а также отражающие особенности течения заболевания были проведены с участием пациентов из Китая. Так, большой метаанализ заболевших выявил структуру сопутствующих заболеваний у людей с COVID-19: среди них преобладали артериальная гипертензия, сахарный диабет и хронические заболевания легких. В этой же работе прослеживалась высокая вероятность тяжелого течения COVID-19 при наличии сопутствующей патологии [6]. Сходные результаты были получены и в других исследованиях. К примеру, при изучении лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у пациентов с любой сопутствующей патологией отмечались худшие конечные клинические результаты, чем у больных без коморбидности, а количество сопутствующих патологий прямо коррелировало с худшими клиническими исходами [7].

Отечественные работы также анализировали структуру сопутствующей патологии при COVID- 19 и производили сравнение в плане клинических исходов у различных групп пациентов [8, 9]. Так, пациенты с тяжелым течением COVID- 19, находившиеся на стационарном лечении, как правило, имели значимую сопутствующую патологию. Лидирующие позиции в структуре коморбидности занимали сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение. На долю сопутствующих хронических легочных заболеваний приходилось около 7% [9].

Таким образом, многие исследования, установившие связь между тяжестью течения COVID-19 и сопутствующей патологией, показывали, что наличие такой патологии ведет к более тяжелому течению COVID-19.

Целью данной работы стало сравнение клинического течения COVID-19 у больных с наличием ХОБЛ (как состояния, способного изменять экспрессию гена рецептора АПФ2) и у пациентов без сопутствующей патологии, которые наблюдались в амбулаторных условиях на базе центра общей врачебной практики. У всех пациентов имело место легкое течение COVID-19.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 36 пациентов, наблюдавшихся с легкими формами COVID- 19 амбулаторно с июня 2020 г. по март 2021 г. Участники были разделены на две группы:

- основную группу составили 18 пациентов с сопутствующей ХОБЛ (7 женщин и 11 мужчин в возрасте от 47 до 82 лет, средний возраст 65±8,7 лет);

- в группу сравнения вошли 18 пациентов без значимой коморбидной патологии (11 женщин и 7 мужчин в возрасте от 41 до 76 лет, средний возраст 57±9,9 лет).

В основной группе пациентов степень тяжести обструктивных нарушений, оцениваемая по исходному уровню объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) после пробы с бронхолитиком, была различной: легкая степень – у 4 человек, среднетяжелая – у 11, тяжелая степень – у 3.

Больные в обеих группах имели достаточное количество клинических и лабораторных данных для сравнения. Критериями оценки клинического течения выступали длительность заболевания, определяемая по количеству дней от начала клинических проявлений ОРВИ до отрицательного анализа биоматериала из верхних дыхательных путей на РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также максимальная температура тела за время наблюдения. У всех пациентов учитывались общий уровни лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивного белка (СРБ), фибриногена и показатель активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Лабораторные исследования были выполнены в острый период заболевания. Статистическая обработка данных осуществлялась в программе JASP (версия 0.14.1.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сводные характеристики пациентов основной группы и группы сравнения приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.

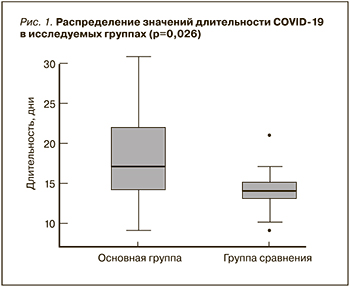

Длительность заболевания. Распределение данных по длительности заболевания в обоих выборках было проверено на нормальность с помощью критерия Шапиро–Уилка, который показал, что распределение в основной группе было нормальным (W=0,944, p=0,339), а в группе сравнения – ненормальным (W=0,804, p=0,002). После удаления выбросов и приведения распределения в группе сравнения к нормальному для проверки на наличие значимых различий между двумя распределениями был применен критерий t-критерий Стьюдента, согласно которому длительность заболевания пациентов в двух группах значимо отличалась (t=2,346, df=31, p=0,026). Установлено, что заболевание протекало дольше у пациентов с сопутствующей ХОБЛ: в основной группе средняя длительность заболевания составила 18,4±6,7 дней, тогда как в группе сравнения – 14,7±2,8 дней (рис. 1).

Распределение максимальной температуры тела в обеих группах оказалось нормальным (W=0,900, p=0,057 для основной группы; W=0,943, p=0,330 для группы сравнения). По t-критерию Стьюдента распределение в двух выборках значимо не отличалось (t=0,167, df=34, p=0,868).

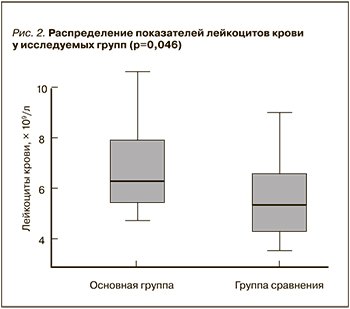

Уровень лейкоцитов. Распределение данных по уровню лейкоцитов также было проверено на нормальность. Критерий Шапиро–Уилка показал, что распределение в обоих выборках было нормальное (W=0,923, p=0,146 для основной группы и W=0,936, p=0,248 для группы сравнения). Согласно t-критерию Стьюдента, уровень лейкоцитов в двух группах значимо различался (t=2,067, df=34, p=0,046): средний уровень лейкоцитов у пациентов с сопутствующей ХОБЛ равнялся 6,8±1,7×109/л, в то время как у пациентов без коморбидности этот уровень составил 5,6±1,6×109/л (рис. 2).

СРБ. Распределение данных по уровню СРБ также было проверено на нормальность. Распределение в обеих группах оказалось ненормальным: W=0,793, p=0,001 для основной группы и W=0,608, p <0,001 для группы сравнения. Приведение распределений к нормальному виду было затруднено, поскольку требовало удаления большого количества выскакивающих параметров. Для сравнения выборок был использован непараметрический критерий Манна–Уитни, который не продемонстрировал значимого отличия в уровне СРБ в группах (MW=172, p=0,759): в основной группе этот показатель составил 8,5 мг/л, в группе сравнения – 10,0 мг/л.

Другие лабораторные показатели. Уровень СОЭ в двух группах пациентов значимо не различался (согласно критерию Манна–Уитни, W=150, p=0,715). Среднее его значение у пациентов с ХОБЛ было равно 25,2 против 26,3 мм/ч в группе сравнения.

Распределение данных по среднему уровню фибриногена оказалось ненормальным в основной группе (W=0,889, p=0,037) и нормальным в группе сравнения (W=0,917, p=0,114). По критерию Манна–Уитни величины этого лабораторного показателя в группах значимо не различались (MW=175,500, p=0,681): 4,4 г/л в основной группе и 4,3 г/л в группе сравнения.

Аналогичные результаты были получены и при сравнении АЧТВ: ненормальное распределение в основной группе (W=0,888, p=0,036), нормальное – в группе сравнения (W=0,934, p=0,224); отсутствие существенных различий в значениях показателя по критерию Манна–Уитни (MW=169, p=0,837) – 31,2 с в основной группе и 31 с в группе сравнения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что легкое течение COVID-19 в амбулаторных условиях у группы пациентов с сопутствующей ХОБЛ имеет свои особенности в сравнении с пациентами в группе без сопутствующей патологии.

Доказано статистически значимое увеличение длительности заболевания в группе пациентов с ХОБЛ. Также у них отмечаются более высокие показатели уровня лейкоцитов относительно группы сравнения, хотя средние показатели и не выходят за рамки нормальных значений. Увеличение уровня лейкоцитов может быть связано с наличием у пациентов с ХОБЛ хронического воспалительного процесса в эпителии нижних дыхательных путей. Все остальные оцениваемые клинико-лабораторные данные показали отсутствие различий между сравниваемыми группами.

Оценка различий в лекарственной терапии обеих групп не была включена в данную работу, но у всех участников исследования лечебная тактика соответствовала актуальным Временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 различных версий, представленных Минздравом России [10–13]. Пациентам с ХОБЛ проводилась комплексная терапия бронхита. Стоит отметить, что не все включенные в основную группу пациенты получали базисную терапию ХОБЛ.

Ограничением проведенного исследования стала небольшая выборка пациентов, что затрудняет получение достоверных результатов. Необходимы дальнейшие исследования с большим числом пациентов в реальной амбулаторной практике. Это позволит преодолеть недостаточное внимание крупных исследований к когорте пациентов с легким течением COVID-19, чаще всего наблюдаемых в амбулаторных условиях, и позволит разработать алгоритмы их дополнительного сопровождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из данных об отсутствии значимого влияния сопутствующей патологии на течение COVID- 19, можно предполагать, что для оценки прогноза первоначально следует ориентироваться на экспрессию генов, являющихся ключевыми в патогенезе COVID-19. Вполне вероятно, что тяжелое течение COVID-19 обусловлено именно высокой экспрессией генов рецептора АСЕ2 и TMPRSS2, через который SARS-CoV-2 проникает в клетку хозяина, запуская патологический процесс. Целесообразно сравнивать генетические маркеры у пациентов, находящимися на стационарном и амбулаторном лечении, что, вероятно, даст более ясное понимание о степени влияния коморбидной патологии и генетической предрасположенности на течение COVID-19. Для выполнения исследований такого рода требуется глубокий анализ пациентов, наблюдающихся с COVID-19 как в стационарных, так и амбулаторных условиях.

Данные исследования осуществимы на базе центра общей врачебной практики в составе ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России в будущем.