На рубеже 2021–2022 гг. амбулаторно-поликлинический сегмент отечественного здравоохранения столкнулся с беспрецедентно высокой нагрузкой, вызванной стремительным распространением омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции.

Относительно благополучному положению дел на эпидемиологическом фронте в настоящее время также посодействовала кампания по вакцинации населения. Большая часть прививочных пунктов была организована в амбулаторно-поликлинических пунктах, осуществлявших и продолжающих осуществлять свою деятельность в настоящее время по территориальному принципу. Несмотря на не самые оптимальные показатели вакцинации российского населения, уровень достигнутого коллективного иммунитета позволил существенного ослабить противоэпидемические меры в большинстве субъектов Российской Федерации.

Таким образом, высокоэффективное первичное звено, оснащенное всем необходимым инструментарием для осуществления качественного лечебно-диагностического процесса, остается главным трендом российского здравоохранения.

Все это обусловливает необходимость постоянного совершенствования профессионализма отечественных терапевтов и врачей общей практики. Среди действенных мер в этом направлении предлагаются следующие шаги.

1. Мультидисциплинарные конференции и образовательные форумы, территориально охватывающие административные субъекты нашей страны, объединяющие ведущих представителей клинической науки и проводимые с целью доступного и практически ориентированного непрерывного образования специалистов первичного звена здравоохранения определенного региона.

2. Совершенствование преподавания медицинских знаний и навыков. По образному выражению выдающегося американского кардиолога Пола Уайта, «практическая медицина имеет ряд привлекательных черт, которые делают ее одним из самых захватывающих занятий в мире. Во-первых, она имеет дело с человеком… Во-вторых, эта научная дисциплина…, позволяющая нам вселять надежду… В-третьих, она часто является тонким искусством…».

Любое искусство требует долгого и скрупулезного оттачивания мастерства, будь то театр или медицина. Поэтому всестороннее освещение востребованных с практической точки зрения вопросов ведения амбулаторного приема в первичном звене сродни актерскому ремеслу с его теориями и практиками.

3. Оптимизация амбулаторного приема, или «Как посмотреть больного за 15 минут?». Еще один образовательный компонент для профессионального роста врача. Вспоминается книга жившего и работавшего в XVIII–XIX вв. профессора патологии и терапии М.Я. Мудрова «Слово о способе учить и учиться медицине практической или деятельному врачебному искусству при постелях больных». Мудров стал первым русским терапевтом, введшим в клинику опрос и доскональный осмотр больного: «…нужно врачу пробежать все части тела больного, начиная с головы до ног, а именно первее всего надобно уловить наружный вид больного и положение его тела, а потом исследовать действия душевные, зависящие от мозга: состояние ума, тоску, сон, вглядеться в лицо его, глаза, лоб, щеки, рот и нос, на коих часто как на картине печатлеется и даже живописуется образ болезни. Надобно смотреть и осязать язык, как вывеску желудка; спросить о позыве к пище и питию и к каким именно; внимать звуку голоса и силе ответов; видеть и слышать дыхание груди его и вычислить соразмерность биения сердца и жил с дыханием; примениться к разному звуку кашля грудного, желудочного, простудного, воспалительного; надобно уметь осязать живот, все его внутренности и сопредельные ему части; исследовать состояние рук и ног, их силу и крепость, xyдобу и полноту и по оным судить о силах жизненных; обратить внимание на кожу, сухость ее и влажность, теплоту и холод, цвет и сыпь; видеть и исследовать извержения, кровь, мокроты, желчь и прочее».

Однако будем реалистами: в условиях нынешнего лимитного амбулаторного приема полностью воспроизвести напутствия Мудрова нереально. Тем не менее выстроить методологию и научить выделять главное – задача вполне посильная для профессионального педагога.

4. Клинико-анатомические разборы. Это высшая форма осуществления контроля качества в лечебно-диагностическом процессе на всех этапах оказания медицинской помощи. 95% ответов на свои вопросы доктора получают при вскрытии тела умершего пациента.

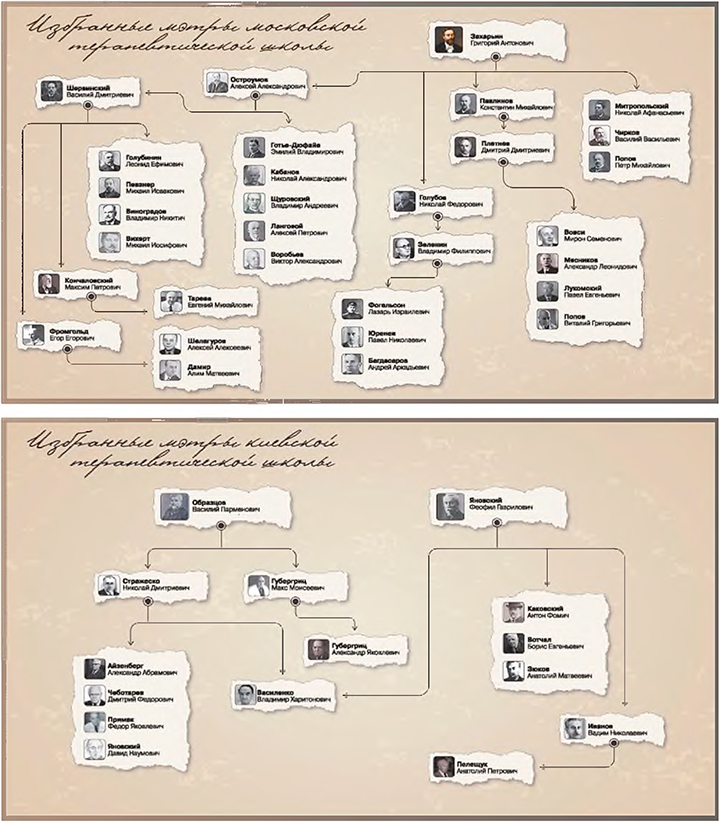

5. Проект «Поклонимся великим тем врачам». Когда мы смотрим на портреты великих врачей прошлого, вглядываемся в их лица, одежду, то уже невольно возникает благоговение. Изучая же документальные подтверждения их жизни в целом и врачевания в частности, приходишь в неописуемый восторг. Невозможно переоценить свершений этих титанов, равно как и актуальности по сей день их клинических взглядов, изысканности методик осмотра, проникновенного отношения к удивительной терапевтической специальности. Поэтому знакомство с великими представителями терапевтических школ должно быть важнейшим компонентом образования врачей.

Приведенные в этой статье иллюстрации – наглядное подтверждение преемственности русской и советской научных медицинских школ.

6. Клинические рекомендации для амбулаторных врачей и их мини-версии. Мы живем в век доказательной медицины. Из этого следует, что любая врачебная рекомендация должна быть научно обоснована и практически воспроизводима. Именно поэтому экспертные сообщества разрабатывают клинические рекомендации для практических врачей по каждой специальности.

Методология составления клинических гайдлайнов на современном этапе и механизм их внедрения в повседневную деятельность каждого практического врача – одна из самых актуальных отраслевых задач в настоящее время. Однако не столько разработка таких согласительных документов, сколько реализация их на практике служит ведущим механизмом повышения качества оказания медицинской помощи населению. У практического врача первичного звена здравоохранения не хватает ни времени, ни возможностей познакомиться со всеми отраслевыми «новинками», поэтому создание мини-версий имеющихся клинических рекомендаций, содержащих только ту информацию, которая необходима для практической работы, является еще одним необходимым условием для повседневной работы врачей поликлиник.

7. Виртуальная интернатура для амбулаторных врачей. С 2016 г., для того чтобы работать в первичном звене, достаточно окончить медицинский вуз. Однако в большинстве своем высшее медицинское образование не ориентировано на подготовку специалистов первичного звена, и молодые выпускники вузов без предшествующей практики оказываются в поликлинике тет-а-тет с пациентами. Примечательно, что новость об отмене интернатуры была принята в штыки многими крупными отечественными учеными-клиницистами. Кто только не критиковал эту идею. То и дело в прессе появлялись весьма острые заявления ведущих экспертов-интернистов по этому поводу. Приводим лишь некоторые из них.

В.Т. Ивашкин – главный гастроэнтеролог Минздрава России, академик РАН: «Прежде чем приступить к самостоятельной деятельности, нужно побыть пару лет под присмотром более опытных коллег, выработать у себя принципы поведения врача, внутреннюю дисциплину, отточить клиническое мышление. Мое отношение к этой реформе резко отрицательное, несмотря на приводимые доводы. Думаю, нам это аукнется в форме неверных диагнозов и неправильного лечения».

Р.Г. Оганов – академик РАН: «В процесс подготовки на последипломном этапе, по моему убеждению, необходимо включать ротацию молодых докторов между поликлиникой и стационаром, как это происходит в экономически развитых странах, где последипломное образование длится немногим короче дипломного. Это в значительной степени обеспечивает подготовку квалифицированных кадров. В связи с этим отмена интернатуры мне представляется не слишком продуманным решением. Клинически совершенно неподкованный, свежеиспеченный специалист по окончании вуза сразу пустится в самостоятельное плавание по неизведанному океану клинической науки. Очевидно, что выпускник-медик должен в течение какого-то времени проработать под присмотром более опытных докторов».

В.С. Моисеев – академик РАН: «Сомневаюсь, что большинству нынешних студентов хватит практических навыков, полученных за 6 лет вузовского образования, для того чтобы самостоятельно работать безо всякой предшествующей подготовки».

Принимая во внимание отсутствие клинического опыта у выпускников медицинских вузов (доступ к телу пациента на этапе дипломного образования весьма ограничен), а также необходимость перманентного повышения квалификации терапевтов и врачей общей практики, созрела необходимость организации виртуальной интернатуры для амбулаторных врачей по специальностям «Терапия» и «Общая врачебная практика (семейная медицина)».

Обучение в виртуальной интернатуре позволит понять:

1. Как помочь молодым специалистам?

2. На что в первую очередь их ориентировать?

3. Каким практическим (поликлиническим) навыкам их обучать?

4. Как сделать работу новоиспеченных врачей комфортной во всех отношениях?

8. Освоение врачами социальных сетей, или «Как не запутаться в сетях?». В настоящее время существует множество социальных сетей, в которых находятся как врачи, так и пациенты. Как показывает жизнь, современному врачу все сложнее отстаивать свой авторитет в глазах больного, поскольку пациенты получают в Интернете (в том числе и соцсетях) доступ к колоссальному объему информации о диагностике, лечении и профилактике различных заболеваний, последствий той или иной терапии и др. Зачастую они приходят на прием к врачу уже с багажом медицинских знаний.

При этом, несомненно, есть очевидные положительные стороны просветительской работы в социальных сетях: например, информация, публикуемая врачами, помогает пациентам лучше контролировать показатели своего здоровья.

По данным Google, в Интернете ежеминутно появляются около 100 тыс. новых запросов, связанных с темой здоровья. Мы не можем изменить эту тенденцию, но можем использовать ее во благо! Более широкое и грамотное освоение социальных сетей врачами-специалистами – веление времени.