ВВЕДЕНИЕ

Псориатический артрит (ПсА) – гетерогенное иммуноопосредованное заболевание, ассоциированное с псориазом, которое относится к группе серонегативных спондилоартритов. Кроме поражения костно-мышечной системы и кожи, ПсА сопровождается многочисленными сопутствующими заболеваниям, включающими кардиоваскулярную патологию, ожирение и метаболический синдром, диабет, остеопороз, злокачественные новообразования, поражение печени, депрессию и тревогу [1].

Присоединение сопутствующей патологии связано со снижением качества жизни, трудоспособности и социальной адаптации пациентов, что формирует глобальное бремя ПсА. По данным Общероссийского регистра больных ПсА, около 50% из них имеют хотя бы одно коморбидное заболевание [2].

Поражение печени – одно из часто упоминаемых коморбидных состояний у больных с ПсА наряду с кардиоваскулярной патологией и метаболическим синдромом. Стоит отметить, что подавляющее большинство работ посвящено патологии печени при кожном псориазе, и лишь небольшая часть – при ПсА.

Связь поражения кожи при псориазе и патологии печени неочевидна. Есть точка зрения, что повреждение печени при псориазе становится в том числе результатом высвобождения лимфоцитами кожи и кератиноцитами цитокинов, таких как интерлейкин 6 (ИЛ-6), ИЛ-17 и фактор некроза опухоли-альфа, которые вызывают метаболические нарушения, приводящие к инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность же ассоциируется с избыточным накоплением жира в печени и развитием жирового гепатоза (стеатоза) [3–5].

Литературные данные, описывающие распространенность поражения печени при псориазе и ПсА, разнятся. Популяционные исследования, посвященные коморбидности при этих заболеваниях, свидетельствуют о преобладании патологии печени у больных ПсА и псориазом по сравнению с общей популяцией. Самым частым гепатологическим заболеванием при этом является неалкогольная жировая печени (НАЖБП). Также исследования подтверждают и достоверно более высокий риск развития заболеваний печени среди пациентов с псориазом и ПсА. При этом сама частота болезней печени не превышает нескольких процентов. Например, по данным Общероссийского регистра больных ПсА, НАЖБП встречалась только у 1,8% соответствующих пациентов [1–3, 6]. В то же время оригинальные работы, изучающие сопутствующую патологию при псориазе и ПсА, напротив, демонстрируют высокую частоту поражения печени у данной категории больных, которая в ряде исследований превышает 50% [4, 7–9]. Это можно объяснить применением инструментальных методик, позволяющих выявить изменения печени при отсутствии клинических или биохимическим симптомов. Работы, посвященные комплексной оценке состояния печени при ПсА, немногочисленны.

В соответствии с этим целью исследования стала оценка состояния печени у пациентов с ПсА, а также его связи с клиническими характеристиками этого заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 88 пациентов с установленным диагнозом ПсА – 37 (42%) мужчин и 51 (58%) женщина. Средний возраст пациентов составил 44 (35; 51) года, продолжительность псориатического артрита – 6,4 (1,0; 9,0) лет. Средний показатель индекса активности ПсА (DAPSA) равнялся 18,6 (9,1; 20,6). Основная часть пациентов имела низкую 36 (41%) и умеренную 32 (36%) активность ПсА, 17 (19%) – высокую активность, 3 больных (4%) были в ремиссии.

Каждому пациенту выполнялось антропометрическое, клиническое и биохимическое обследование. Антропометрическое исследование включало оценку роста и веса пациента, объема талии (ОТ) и бедер (ОБ), расчет индекса массы тела (ИМТ). При клиническом обследовании оценивались число болезненных суставов (ЧБС), число припухших суставов (ЧПС), число болезненных энтезисов (ЧБЭ), рассчитывались индексы активности ПсА (DAPSA), поражения кожи (NAPSI) и ногтей (PASI), индексы энтезита (LEI, MASES, SPARCC).

Стандартное ультразвуковое исследование (УЗИ) печени осуществлялось на аппарате Toshiba Aplio MX конвексным датчиком с частотой 1–6 МГц. Эластометрия печени была выполнена на аппарате Phillips Affiniti 70 с применением точечной эластографии сдвиговой волны (ЭСВ) конвексным датчиком частотой 1–6 МГц. Жесткость печени (кПа) рассчитывалась путем 10 измерений со стандартным отклонением ≤30%. Для оценки жесткости печени была проведена эластография печени на аппарате Phillips Affiniti 70 с применением точечной эластографии сдвиговой волны конвексным датчиком частотой 1–6 МГц; при этом делалось 10 измерений, и определялась медиана модуля Юнга в кПа.

Статистический анализ проводился в пакете прикладных программ STATISTICA 10 (StatSoft).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

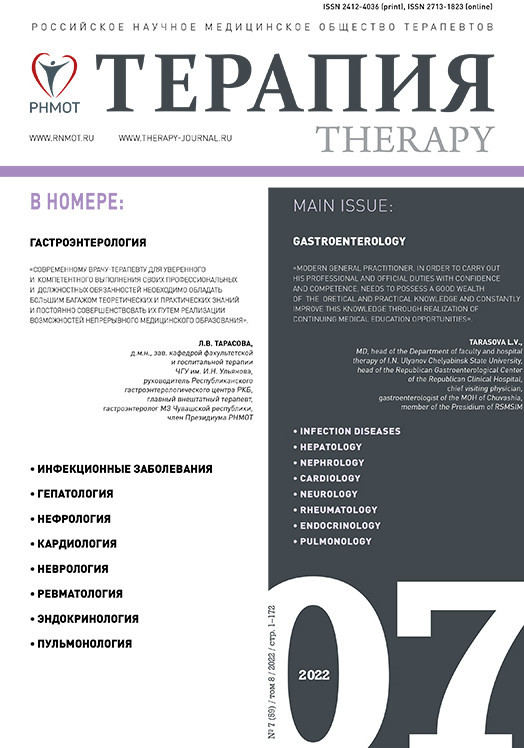

При эластографии печени средний показатель ее жесткости составил 4,0 (3,1; 4,5) кПа. Клиническая интерпретация результатов эластографии выполнялась в соответствии с рекомендациями Общества радиологов в ультразвуковой диагностике (2020) [10]. У 87 (99%) пациентов показатель жесткости был менее 9 кПа, что позволяет исключить компенсированное прогрессирующее хроническое заболевание печени (кПХЗП) в отсутствие других значимых клинических симптомов. При этом значение менее 5 кПа, расцениваемое как высокая вероятность нормы, было выявлено у 76 (86%), а 5–9 кПа – у 11 (13%) пациентов. Таким образом, значение более 9 кПа, которое позволяет заподозрить возможное кПХЗП, требующее подтверждения, было установлено только у 1 (1%) пациента.

Жесткость печени была сопоставима в группах пациентов с разными степенями активности ПсА, достоверной корреляции между показателями жесткости печени по данным эластографии с возрастом, антропометрическими данными, продолжительностью заболевания, а также биохимическими показателями состояния печени выявлено не было.

При стандартном УЗИ печени признаки стеатоза (повышение эхогенности, затухание сигнала в глубоких отделах) были отмечены у 32 (37%) пациентов, 56 (63%) пациентов имели нормальную эхографическую картину печени.

Больные, имеющие УЗ-признаки стеатоза, составили 1-ю группу; средний показатель жесткости в этой группе составил 4,1 (3,2; 4,6) кПа. При этом значение менее 5 кПа было выявлено у 28 (87,5%) пациентов, 5–9 кПа – у 3 (9,4) пациентов, более 9 – у 1 (3,1%) пациента.

Больные с нормальной эхографической картиной печени были отнесены ко 2-й группе, средний показатель жесткости в ней равнялся 4,0 (3,1; 4,4) кПа. Значение менее 5 кПа было выявлено у 48 (85,7%) пациентов, 5–9 кПа – у 8 (14,3%) пациентов, значений более 9 кПа установлено не было (табл. 1).

Показатели жесткости печени между данными группами достоверно не различались.

Результаты, полученные при сравнении клинических проявлений ПсА в группах исследования, отражены в таблице 2. Все показатели активности псориаза (DAPSA, NAPSI, PASI), а также число болезненных суставов были достоверно выше у пациентов с УЗ-признаками стеатоза. Вовлечение энтезисов в группах было сопоставимо, и, хотя индексы энтезита (LEI, MASES, SPARCC) и число болезненных энтезисов были выше у пациентов 1-й группы, статистической значимости различия не достигли. Обращает на себя внимание высокая статистическая значимость (р <0,001) преобладания воспаления (показатели скорости оседания эритроцитов, уровней С-реактивного белка) в 1-й группе пациентов. При этом группы были сопоставимы по продолжительности ПсА и кожного псориаза (p >0,05), а также интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), оцененной как пациентом, так и врачом.

При оценке биохимических параметров (табл. 3) показатели функциональных проб печени у большинства пациентов (78; 89%) находились в пределах референсных значений. Превышение нормальных значений наблюдалось у 10 пациентов: 7 из них имели эхографические признаки стеатоза, 3 – нормальную ультразвуковую картину печени. При этом 9 из 10 данных пациентов имели диагностически незначимое (менее 2 норм) превышение только одного из показателей печеночных ферментов. Только у 1 пациента было выявлено превышение нескольких показателей, один из которых (гамма-глутамилтранспептидаза) увеличился в 3 раза более нормы. У этого же пациента было зафиксировано высокое значение жесткости печени по данным эластографии (более 9 кПа).

При сравнении групп исследования показатели холестаза (щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза) оказались достоверно выше в 1-й группе при сопоставимых показателях цитолиза. Уровни глюкозы, гликированного гемоглобина, мочевой кислоты, холестерина статистически значимо в группах не различались, в то же время уровень триглицеридов в 1-й группе был достоверно выше (p <0,05).

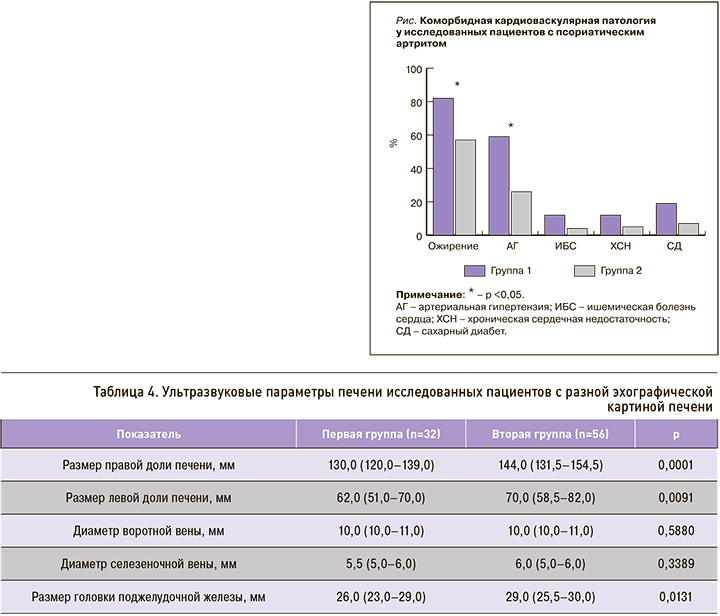

При анализе ультразвуковых параметров (табл. 4) размеры печени, как правой, так и левой долей, были достоверно выше в группе пациентов со стеатозом. Диаметр воротной и селезеночной вен при этом был сопоставим в обеих группах. Стоит отметить достоверно больший размер головки поджелудочной железы у пациентов 1-й группы, хотя он и находился в пределах нормальных значений.

При сравнении пациентов по факторам риска кардиоваскулярной патологии обращает внимание статистически значимое различие в антропометрических характеристиках: в 1-й группе пациентов ИМТ, ОТ и ОБ были выше (p <0,05). При этом избыточная масса тела и ожирение наблюдались у 58 (65,9%) человек – у 26 (81,2%) в 1-й и у 32 (57,1%) – во 2-й группе. Частота избыточной массы тела и ожирения была достоверно выше у пациентов с ультразвуковыми признаками стеатоза печени (p <0,05).

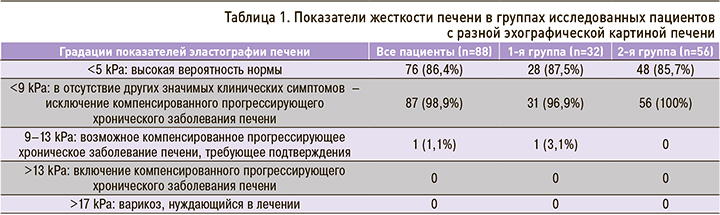

Пациенты 1-й группы имели статистически большее число коморбидных заболеваний (p <0,05). При оценке структуры кардиоваскулярных заболеваний артериальная гипертензия встречалась у 19 (59,4%) пациентов в 1-й группе и у 15 (26,8%) – во 2-й; для ишемической болезни сердца аналогичные показатели составили 4 (12,5%) и 2 (3,6%) соответственно, для хронической сердечной недостаточности – 4 (12,5%) и 3 (5,4%) соответственно. Сахарным диабетом страдали 6 (18,8%) пациентов в 1-й группе и 4 (7,1%) – во 2-й. Таким образом, в группе пациентов с эхографическими признаками стеатоза отмечалось преобладание кардиоваскулярной патологии, причем различия в частоте артериальной гипертензии в двух группах достигли статистической значимости различия (рис.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПсА ассоциируется с низкой частотой развития поражения печени как по данным эластографии, так и по результатам скринингового биохимического исследования. Преобладающим изменением, которое обнаруживается при стандартном УЗИ, является стеатоз печени. Наличие УЗ-признаков стеатоза печени у пациентов с ПсА ассоциируется с более высокой активностью основного заболевания и большей частотой коморбидной кардиоваскулярной патологии.