ВВЕДЕНИЕ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. Преобладающим симптомом у пациентов с подозрением на это заболевание является боль в груди, манифестация которой сигнализирует о необходимости проведения диагностических мероприятий с целью установления или исключения диагноза ИБС.

Важный начальный этап диагностики при подозрении на ИБС – расчет предтестовой вероятности (ПТВ) обструктивной формы болезни. Основываясь на этой вероятности, принимается решение о необходимости проведения диагностических тестов для установления диагноза, оценки риска будущих сердечно-сосудистых событий и выбора тактики ведения пациентов.

В российских клинических рекомендациях по стабильной ИБС от 2020 г. всем пациентам рекомендован расчет ПТВ на основании пола, возраста и характера болевого синдрома [1]. Если ПТВ составляет <15%, считается обоснованным не проводить специфические диагностические тесты – неинвазивные нагрузочные и визуализирующие методы, включая коронароангиографию. Выполнение неинвазивных визуализирующих нагрузочных тестов (стресс-эхокардиографии или позитронно-эмиссионной томографии миокарда или однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда с функциональными пробами) рекомендуется при значении ПТВ >15%.

Существует ряд показателей, способных модифицировать (повышать или снижать) первичное значение ПТВ, в том числе факторы риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и кальциноз коронарных артерий (КА). В то же время нет четких указаний о том, насколько конкретно корректируется ПТВ у пациентов при наличии различных факторов и их сочетаний.

Целью настоящего исследования стал анализ факторов сердечно-сосудистого риска у пациентов с различной ПТВ ИБС и их роль в предтестовой оценке вероятности этого заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследован 141 пациент (81 (57,4%) мужчина и 60 (42,6%) женщин) с подозрением на ИБС в возрасте 40–75 лет (средний возраст 62,6±8,3 лет). Все включенные в исследование пациенты впервые обратились амбулаторно с жалобами на повторяющийся болевой синдром в грудной клетке.

Критериями исключения из исследования были острый коронарный синдром, ранее перенесенный инфаркт миокарда, реваскуляризация коронарных артерий в анамнезе, наличие системных воспалительных и онкологических заболеваний.

На первом этапе всем пациентам проводились сбор жалоб (оценка болевого синдрома в грудной клетке) и анамнеза, расчет ПТВ, физикальное и лабораторное обследование. Характер болевого синдрома оценивался как типичная стенокардия, атипичная стенокардия, неангинозная боль и одышка при нагрузке. Всем участникам рассчитывалась ПТВ ИБС в соответствии с российскими клиническими рекомендациями по стабильной ИБС от 2020 г. По результатам ПТВ больные были разделены на 2 группы: первую составили пациенты с низкой ПТВ (<15%), во вторую вошли больные с промежуточным значением этого показателя (≥15%).

У всех больных анализировалось наличие следующих ФР ССЗ: артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД), дислипидемии, курения. АГ определялась при наличии хотя бы одного из следующих параметров: систолическое артериальное давление ≥140 мм рт.ст.; диастолическое артериальное давление ≥90 мм рт.ст.; ранее поставленный диагноз АГ; прием антигипертензивной терапии. Наличие СД оценивалось по уровню гликированного гемоглобина ≥6,5% или ранее поставленному диагнозу СД. Дислипидемия устанавливалась при уровне общего холестерина >4,9 ммоль/л, холестерина липопротеинов низкой плотности >3,0 ммоль/л, а также в случае приема статинов. Курение в анамнезе в течение последних 6 мес расценивалось как активное курение.

На следующем этапе всем пациентам выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) КА. Критерием обструктивного поражения служило выявление стеноза ≥50% в одной или более КА. В каждой группе участников исследования были выделены по 2 подгруппы: 1-я – больные с отсутствием изменений или минимальным стенозом КА (0–49%), 2-я – пациенты со значимыми стенозами (≥50%). Кальциевый индекс (КИ) рассчитывался по шкале Агатстона, существенной коронарной кальцификацией считался КИ ≥100.

Статистический анализ данных осуществлялся с использованием пакета MS Excel. Распределения качественных признаков представлены в виде абсолютного числа наблюдений (n) и доли (%) от общего числа пациентов в группе. Для сравнения номинальных величин применялся метод анализа таблиц сопряженности «2 на 2» с использованием критерия χ2. Для сравнения количественных величин использоваллся критерий Манна–Уитни. Во всех случаях проверки гипотез различия считались статистически значимыми при величине p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Низкая ПТВ ИБС была выявлена у 84 пациентов (средний возраст 60,2±8,7 лет). Среди них оказалось 30 (35,7%) мужчин, средний возраст которых составил 52,6±6,2 лет (все мужчины были моложе 60 лет). В свою очередь, 54 женщины (64,3%) с низким ПТВ ИБС были старше и имели средний возраст 64,4±6,8 лет, при этом только 13 из них (24,1%) были моложе 60 лет. По клинической картине у большинства больных (83,3%) отмечались неангинальный болевой синдром (кардиалгия) или одышка.

В группе пациентов с низкой ПТВ наличие изучаемых ФР ССЗ наблюдалось у 82 пациентов (97,6%). Среди ФР преобладали АГ и дислипидемия (у 76,2 и 83,3% пациентов соответственно). По количеству ФР между мужчинами и женщинами значимых различий не было: среднее количество ФР на человека в мужской популяции составило 1,97, в женской – 1,98.

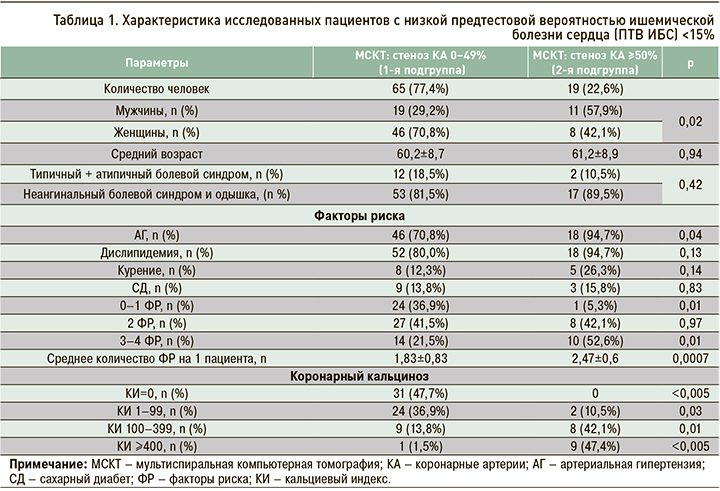

Согласно результатам МСКТ КА, большинство пациентов в данной группе (77,4%) имело необструктивное поражение КА (0–49% – 1-я подгруппа), значимые стенозы КА (≥50% – 2-я подгруппа) были выявлены у 19 больных (табл. 1). Среди пациентов с обструктивными стенозами превалировали мужчины (57,9%), тогда как стенозы 0–49% в подавляющем большинстве случаев отмечались у женщин (70,8%). По возрасту и клинической картине обе подгруппы участников исследования были сопоставимы.

Анализ ФР показал, что в 1-й подгруппе АГ встречалась достоверно реже, тогда как по другим ФР статистически значимых различий между подгруппами не наблюдалось. В 1-й подгруппе минимальное количество ФР (0–1) имели более трети пациентов (36,9%), что достоверно больше по сравнению со 2-й подгруппой, в которой был только 1 человек с одним ФР (5,3%). Доля больных с двумя ФР была одинаковой в обеих подгруппах. Наличие 3 и 4 ФР наблюдалось в 2,5 раза чаще у пациентов со значимыми стенозами КА (р=0,01). В целом, у участников с необструктивными стенозами КА среднее количество ФР было существенно меньше, нежели у больных из подгруппы со значимыми стенозами.

Следует отметить, что у всех женщин моложе 60 лет наблюдалось необструктивное поражение КА независимо от количества ФР, которое варьировало от 1 до 3 (среднее количество – 1,7); у 8 человек из 13 (61,5%) коронарные стенозы не выявлялись.

При анализе коронарного кальция было установлено, что в 1-й подгруппе преобладающее большинство пациентов (84,6%) имело КИ <100, при этом отсутствие коронарного кальциноза (КИ=0) было отмечено у каждого второго больного. Обратная картина наблюдалась во 2-й подгруппе, где большинство участников (89,5%) имело существенную кальцификацию КА, а у 47,4% пациентов КИ был экстремально высоким (≥400).

Таким образом, у пациентов с низкой ПТВ наличие одного ФР и КИ <100 тесно связаны с отсутствием стенозов и необструктивным поражением КА, а наличие 3–4 ФР и КИ ≥100 ассоциировано с частым выявлением значимых коронарных стенозов.

Промежуточная ПТВ ИБС была у 57 пациентов (средний возраст 66,2±6,2 лет). В отличие от участников исследования с низкой ПТВ, в данной группе преобладали мужчины – 51 человек (89,5%; средний возраст 65,8±6,2 лет). Аналогично группе с низкой ПТВ, женщины в этой группе (6 человек – 10,5%) были старше: их средний возраст равнялся 69,5±5,6 лет. При анализе болевого синдрома у пациентов с промежуточной ПТВ были получены следующие данные: менее 1/3 больных (28,1%) отмечали признаки типичной и атипичной стенокардии, у большинства же участников, как и в первой группе, преобладали жалобы на неангинальную боль и одышку.

Только 1 пациент в группе больных с промежуточной ПТВ не имел ФР ССЗ, у остальных 56 человек (98,2%) было 1–4 ФР. Среди ФР, как и в группе с низкой ПТВ, преобладали АГ и дислипидемия, которые отмечались почти у всех участников (94,7 и 89,5% соответственно). Среднее количество ФР в группе с промежуточной ПТВ оказалось выше по сравнению с первой группой и составило 2,18 у мужчин и 2,33 у женщин.

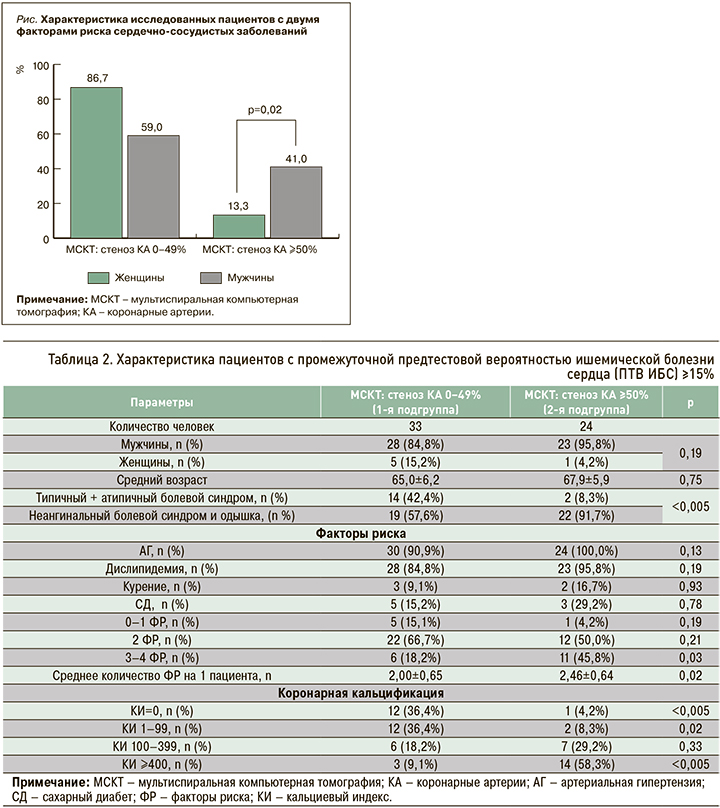

После дообследования в группе пациентов с промежуточной ПТВ у 58% человек (n=33) не было выявлено обструктивного поражения КА (1-я подгруппа), тогда как значимые стенозы (2-я подгруппа) были верифицированы у 42% (n=24) больных (табл. 2).

В обеих подгруппах подавляющее большинство пациентов составляли мужчины, по возрасту подгруппы не различались. У больных 2-й подгруппы чаще отмечался неангинальный болевой синдром. Большинство пациентов в обеих подгруппах имели два ФР. У участников с обструктивными поражениями КА достоверно чаще наблюдалось наличие 3–4 ФР и соответственно более высокое значение среднего количества ФР.

При анализе коронарного кальция у пациентов 2-й подгруппы наблюдались высокие его значения, причем более половины из них (58,3%) имели экстремально высокий КИ. При этом у преобладающей части больных 1-й подгруппы (72,8%) не было значимой коронарной кальцификации, около трети из них имели КИ=0.

Таким образом, у пациентов с промежуточной ПТВ наличие КИ ≥400 и 3–4 ФР в сочетании с мужским полом было ассоциировано с обструктивными стенозами КА по данным МСКТ. В то же время при КИ <100 коронарные стенозы, как правило, не выявлялись или были незначимыми.

Поскольку во всей исследуемой группе 69 из 141 (48,9%) пациентов имели два ФР ССЗ, дополнительно был проведен анализ этих больных с учетом данных МСКТ КА: 56,5% в этой когорте составили мужчины, по возрасту мужская и женская популяция не различались (средний возраст 62,4±7,4 и 64,6±5,5 соответственно; рис.). При наличии двух ФР обструктивные коронарные стенозы значительно чаще встречались у мужчин, чем у женщин (41,0 против 13,3%, р=0,02); у большинства женщин с двумя ФР (86,7%) существенные стенозы КА не выявлялись. Полученные данные указывают на то, что для мужчин и женщин с ИБС наличие двух ФР ССЗ может иметь разную значимость, и это необходимо учитывать при планировании дообследования.

ОБСУЖДЕНИЕ

За прошедшие десятилетия произошло изменение диагностических подходов при подозрении на ИБС в связи с частым выявлением необструктивных поражений при выполнении селективной коронароангиографии, несмотря на положительные результаты функциональных методов исследования, включая нагрузочную электрокардиографию (ЭКГ). Кроме этого, произошло расширение диагностических возможностей, в первую очередь появление новых методов исследования, таких как позитронно-эмиссионная и однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда, что нашло отражение в современных клинических рекомендациях. В России с начала 2022 г. обследование пациентов должно строиться с учетом клинических рекомендаций, на основании которых в том числе разрабатываются стандарты медицинской помощи.

В настоящее время в большинстве стран у пациентов с подозрением на ИБС применяется диагностический подход, основанный на расчете ПТВ ИБС с учетом пола, возраста и характеристики болевого синдрома в груди. Такой подход был предложен Diamond G.A. и Forrester J.S. более 40 лет назад [2], однако со временем классическая шкала, разработанная этими исследователями, неоднократно модифицировалась [3, 4].

Современные российские и европейские клинические рекомендации также предлагают расчет

ПТВ на основании трех указанных выше параметров [1, 5]. Кроме этого, в последних рекомендациях введено понятие «клиническая вероятность ИБС» и определены факторы, способные модифицировать ПТВ. К ним относятся ФР ССЗ, изменения на ЭКГ, дисфункция левого желудочка, патологическая нагрузочная ЭКГ и кальциноз КА. Особое значение указанные факторы имеют у пациентов с низкой ПТВ <15%. При отсутствии вышеуказанных факторов предлагается воздержаться от проведения дополнительных неинвазивных визуализирующих тестов в связи с низким риском сердечно-сосудистых осложнений у соответствующей категории лиц, при наличии же ФР диагностическая тактика изменяется, и рекомендуется более углубленное обследование. Однако четких рекомендаций о значимости того или иного фактора и их количества для коррекции ПТВ до сих пор нет.

По данным нашего исследования, 97% пациентов с низкой ПТВ ИБС имеют по крайней мере один ФР ССЗ, что, согласно клиническим рекомендациям, повышает клиническую вероятность ИБС и требует дообследования больного. Вместе с тем результаты МСКТ КА показали, что у подавляющего большинства пациентов с низкой ПТВ и одним ФР нет обструктивного поражения КА, и лишь 4% лиц имеют значимые коронарные стенозы. Иная картина наблюдалась у больных при увеличении количества факторов сердечно-сосудистого риска: наличие 3–4 ФР ассоциировалось с выявлением стенозов КА ≥50% как при исходно низкой, так и промежуточной ПТВ.

В ряде исследований было продемонстрировано, что учет ФР ССЗ повышает точность выявления обструктивной ИБС; в связи с этим предложены шкалы, включающие в расчет ПТВ анализ факторов кардиоваскулярного риска, среди которых наиболее известна расширенная шкала консорциума CAD [6]. Результаты работы Lee U.W. et al. (2021) показали, что данная шкала имеет более высокую способность прогнозирования обструктивной ИБС при сравнении с моделями, не включающими ФР [7].

По результатам крупного исследования, проведенного Winther S. et al. (2020), авторы предложили модель клинической вероятности ИБС с учетом ФР, взяв за основу стандартную оценку ПТВ согласно клиническим рекомендациям Европейского общества кардиологов (ESC) 2019 г. и дополнив ее информацией о количестве имеющихся ФР [8]. В исследовании учитывались следующие клинические факторы: семейный анамнез ранних ССЗ, курение, дислипидемия, АГ, СД. Было продемонстрировано, что у пациентов с 0 или 1 ФР распространенность ИБС была ниже, а у больных с 4 или 5 ФР выше, чем при оценке по стандартной шкале ПТВ, основанной только на поле, возрасте и симптомах. При последующей валидизации данной модели на большой контрольной когорте пациентов (n=15461) была продемонстрирована ее высокая прогностическая и реклассифицирующая способность: 38% пациентов в соответствии с этой моделью были отнесены к группе низкого риска и соответственно не нуждались в проведении дополнительных диагностических тестов, тогда как по классической шкале ПТВ низкую ПТВ имели лишь 11% больных.

В последнее десятилетие одно из центральных мест в обследовании пациентов с подозрением на ИБС занимает оценка коронарного кальциноза. Большое количество крупных исследований посвящено изучению его прогностической способности в выявлении обструктивной ИБС; авторы сходятся во мнении, что добавление КИ к стандартной шкале оценки ПТВ может значительно повысить возможности прогнозирования ИБС [9–11]. В недавней работе Kolossvary M. et al. (2022) показали, что оценка коронарного кальция превосходит модели ПТВ, в том числе учитывающие ФР ССЗ, в прогнозировании обструктивной ИБС [12]. Также Al’Aref S.J. et al. (2020) в своем исследовании отметили, что включение КИ дополнительно к клиническим переменным улучшает стратификацию риска, что, с точки зрения авторов, может служить оптимальной моделью для начальной оценки молодых людей с атипичными симптомами [13].

Вышеупомянутые исследователи из группы Winther S. et al. (2020) предложили вторую модель ПТВ, основанную на учете не только ФР, но и коронарного кальция [8]. Эта модель обладала еще более высокой прогностической способностью в сравнении со стандартной оценкой ПТВ и клинической моделью, учитывающей только ФР: в соответствии с ней 54% пациентов были отнесены к низкой ПТВ. Расширение числа пациентов с низкой ПТВ позволяет снизить количество неоправданных диагностических исследований и избежать возможных осложнений при их проведении, а также сопряжено с уменьшением финансовых затрат.

В нашем исследовании КИ стал параметром, который с высокой точностью отражал отсутствие или наличие значимых коронарных стенозов как при низкой, так и промежуточной ПТВ. Значения КИ <100 ассоциировались с отсутствием значимых поражений КА, а показатель КИ ≥100 чаще наблюдался у пациентов со стенозами ≥50%.

Важную роль при подозрении на ИБС играет характеристика болевого синдрома в грудной клетке. Наличие типичной стенокардии традиционно связывают с более тяжелыми поражениями КА. Однако в последние годы происходит пересмотр клинических симптомов пациента: показатели ПТВ снижаются у пациентов с типичной и атипичной стенокардией и повышаются у больных с неангинальной болью [6]. В нашем исследовании далеко не все пациенты, жаловавшиеся на ангинозные боли (типичные или атипичные), имели значимые коронарные стенозы после проведения дообследования, а у части больных с явной кардиалгией выявлялось обструктивное поражение КА.

Таким образом, необходимо отметить, что включение в диагностический алгоритм таких клинических факторов, как КИ и количество выявляемых ФР ССЗ, способно улучшить прогностическую способность стандартных шкал ПТВ ИБС. Требуется более детальный подход при определении удельного веса клинических факторов и их влияния на первичное значение ПТВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первичной диагностике ИБС важно помнить, что подавляющее большинство пациентов имеет факторы сердечно-сосудистого риска, способные изменять исходное значение ПТВ. При планировании диагностического обследования лиц с низкой ПТВ ИБС необходимо учитывать, что у пациентов с одним ФР, как правило, нет значимых коронарных стенозов. В то же время при наличии 3–4 ФР больные нуждаются в дообследовании из-за высокой частоты выявления обструктивного поражения КА. В свою очередь, наличие двух ФР имеет разное значение для мужчин и женщин близкого возраста: в мужской популяции в этом случае необходимость в проведении дообследования выше.

Существенную роль в первичной оценке наличия ИБС играет и такой параметр, как коронарная кальцификация: КИ ≥100 может служить показанием для дальнейшего обследования пациента при низкой вероятности ИБС, а КИ <100 ассоциирован с отсутствием обструктивных коронарных стенозов как при низкой, так и промежуточной ПТВ ИБС. В случае промежуточной вероятности ИБС сочетание мужского пола с 3–4 ФР ССЗ и/или КИ ≥400 ассоциировано с выявлением обструктивных коронарных стенозов при дообследовании пациентов.