ВВЕДЕНИЕ

Вопросы сочетанного развития и взаимосвязи паразитарных систем, относящихся к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу, занимают все больше места в теории и практике эпидемических исследований.

Влияние внешних и внутренних факторов отражается на саморегуляторных механизмах в паразитарной системе и в конечном итоге на динамике заболеваемости отдельными нозоформами и на структуре инфекционной патологии в различные временные периоды. Эти трансформации могут проявляться в различных формах эпидемической ситуации по гриппу и другим ОРВИ, что можно наблюдать в отдельных регионах России. Особую озабоченность вызывает возникновение патологии верхних дыхательных путей, вызванной сезонной смешанной циркуляцией вирусов гриппа и различных респираторных вирусов. В связи с этим разработка новых подходов к лечению и профилактике гриппа, а также соответствующих эффективных препаратов остается насущной и глобальной задачей инфектологии.

Основным средством лечения гриппа и ОРВИ (вызванных аденовирусами, вирусами парагриппа, риновирусами, бокавирусом, коронавирусом и др.) служит применение химиопрепаратов. К сожалению, для данной группы лекарственных средств характерен достаточно узкий спектр противовирусной активности, поэтому видимое их многообразие не отражает широких возможностей антивирусной терапии.

Один из подходов к терапии ОРВИ – применение рекомбинантных интерферонов (ИФН) 1-го типа, к которым достаточно чувствительно большинство вирусов ОРВИ, включая вирусы гриппа. Вместе с тем ряд возбудителей респираторных вирусных инфекции проявляют свойства антагонистов ИФН 1-го типа. Процессы противостояния вируса и зараженных клеток охватывают первые два дня инфекционного процесса. Степень подавления синтеза ИФН прямо коррелирует с патогенностью возбудителя. Особый интерес вызывают индукторы ИФН, которые обеспечивают не только продукцию всех компонентов ИФН в организме, но и стимулируют другие факторы неспецифической резистентности, обеспечивающие включение механизмов защиты организма-хозяина. Возможность активации собственной системы ИФН в организме, которая получила название «эндогенной интерферонизации», возникла после того, как было показано наличие генов ИФН практически во всех клетках организма. Установлено, что применение индукторов ИФН приводит к включению синтеза собственного эндогенного ИФН – одной из самых ранних реакций естественного врожденного иммунитета.

В настоящее время хорошо известны преимущества использования при ОРВИ индукторов ИФН перед экзогенными ИФН. Следует учитывать, что применению синтетических (экзогенных) ИФН могут сопутствовать следующие нежелательные явления, снижающее качество жизни пациентов: гриппоподобный синдром (ухудшение общего состояния, повышение температуры, головные боли, высокая утомляемость), диспепсические явления (снижение аппетита, рвота, ускорение моторики, изжога), кожные реакции, лейко- и тромбоцитопения, снижение гематокрита, повышение активности печеночных ферментов, развитие протеин- и альбуминурии. Кроме того, применение ИФН может стать причиной аутоиммунного ответа организма (что не наблюдается при использовании индукторов ИФН), так как синтез этих цитокинов контролируется механизмами, надежно обеспечивающими защиту организма от их избытка [1].

Препарат, содержащий РНК двуспиральной натриевую соль, в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения представляет собой оригинальное российское биотехнологическое лекарственное средство из группы иммуностимулирующих средств (РУ: № ЛС-000381 от 03.08.2010). Препарат является индуктором эндогенных ИФН 1-го (α, β) и 2-го (γ) типа, стимулируя их продукцию уже через 2–6 ч после введения с возвратом к фоновым значениям в течение 2 сут.

Показания к применению препарата РНК двуспиральной натриевой соли включают профилактику и лечение гриппа, ОРВИ. Он обладает высокой терапевтической эффективностью в контексте повышения результативности лечения и благоприятным профилем безопасности, что во многом обусловлено следующими его свойствами и эффектами [2]:

- стимулирует образование эндогенных ИНФ 1-го (ИФН-α, ИФН-β) и ИНФ 2-го (ИФН-γ) типов, которые являются важнейшими цитокинами иммунного ответа;

- индуцируют дифференцировку миелоидных клеток;

- стимулируют фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов;

- активирует натуральные киллеры, усиливают Т-хелперный ответ Th1-типа, таким образом, запуская врожденный и адаптивный иммунный ответ;

- является индуктором интерферонов «раннего типа», т.е. уже через 2–6 ч индуцирует выработку собственных (эндогенных) ИФН;

- обеспечивает высокую защиту организма уже на ранних стадиях заражения вирусными или бактериальными инфекциями;

- подавляет репродукцию вирусов и различных микроорганизмов (в том числе хламидий) на клеточном уровне;

- препятствует развитию инфекционного процесса за счет активации неспецифической резистентности организма;

- оптимизирует воспалительные реакции, обладает выраженным противовоспалительным действием;

- опосредованно стимулирует репаративные и регенераторные процессы в организме

Цели исследования: 1. оценить влияние на эпидемический процесс факторов внешней среды в отдельном регионе страны на примере Санкт-Петербурга и Калининградской области; 2. изучить терапевтическую эффективность и интерферониндуцирующую иммунологическую активность препарата, соедржащего РНК двуспиральной натриевую соль (индуктор ИФН) в качестве противовирусного и иммуномодулирующего средства у больных гриппом и другими ОРВИ при двукратном применении в дозе 5 мг (внутримышечно и подкожно).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

1. Предметом исследования стали показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге и Калининградской области под постоянным прессингом, который оказывает на эпидемический саморегулирующийся процесс ежегодная иммунизация населения в этих регионах.

2. В ходе исследования наблюдались 40 пациентов, поступивших для госпитализации с диагнозами грипп и ОРВИ средней тяжести и отвечавших критериям включения и невключения. Важно отметить, что в период проведения исследования эпидемии гриппа не было, отмечался лишь сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Дизайн исследования: открытое, рандомизированное, контролируемое.

Основная группа участников получала индуктор ИФН – препарат РНК двуспиральной натриевой соли (двумя способами – внутримышечно и подкожно) – и традиционную терапию, контрольная группа – только традиционное лечение. В целях исключения систематических ошибок пациенты были распределены на 3 группы методом случайного отбора в зависимости от порядка поступления на первичный осмотр к врачу:

- 1-я группа – 13 пациентов, получавших препарат РНК двуспиральной натриевой соли, витамины, жаропонижающие средства, муколитики, отхаркивающие препараты. Исследуемый индуктор ИФН вводился им двукратно с интервалом в 5 дней внутримышечно в дозе 5 мг;

- 2-я группа – 13 пациентов, применявших ту же терапию, но в отличие от 1-й группы получавших РНК двуспиральной натриевую соль подкожно, а не внутримышечно (двукратно с интервалом в 5 дней подкожно в дозе 5 мг);

- 3-я группа (контроль) – 14 пациентов, получавших только традиционное лечение: противовирусные препараты, витамины, жаропонижающие, антибактериальные, противокашлевые, отхаркивающие средства.

Критерии включения: больные ОРВИ и гриппом средней тяжести с неосложненным к моменту поступления течением; температура тела от 37,0 до 38,5 °С; наличие симптомов общей инфекционной интоксикации (слабость, недомогание, снижение аппетита, головная, мышечная боль, насморк, боль в глазных яблоках, светобоязнь); наличие симптомов поражения верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит); длительность заболевания не более 72 ч, предпочтительно до 48 ч; возраст от 18 до 50 лет; отсутствие осложнений заболевания; добровольное согласие пациента на участие в испытании.

Критерии невключения: известная гиперчувствительность к препарату РНК двуспиральной натриевой соли и другим компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции; беременность или кормление грудью; существующие в настоящем или прошлом психические заболевания, настоящая алкогольная или наркотическая зависимость; аутоиммунные заболевания; хронические заболевания сердечно-сосудистой, нейроэндокринной системы, печени, инфицирование вирусами гепатита А, В, С, D; ВИЧ-инфекция, сифилис, гонорея; участие в клиническом испытании в течение последних 30 дней или одновременное участие в другом клиническом исследовании; несоответствие критериям включения; проведение предшествующей терапии препаратами-аналогами по фармакологическому действию непосредственно перед клиническим испытанием; обострение основного заболевания.

Разрешение на проведение исследования было получено от Минздрава России и одобрено на заседании Локального этического комитета исследовательского центра.

Статистическая обработка полученных данных: полученные материалы были сгруппированы и представлены в виде таблиц. Цифровые данные, полученные по группам в ходе исследования препарата, подвергались статистической обработке с использованием критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

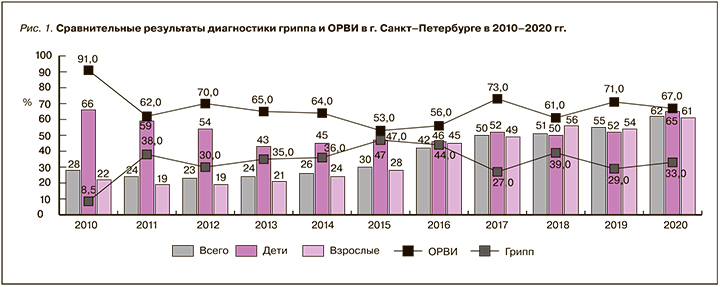

1. Эпидемический процесс в выбранных регионах, связанный с ОРВИ и гриппом, был прослежен с 2010 до 2020 г. (рис. 1 и 2). На рисунках, относящихся к территории Санкт-Петербурга, видно, что эпидемические процессы, связанные с гриппом и ОРВИ, развиваются в этом регионе независимо, и в случае рассмотрения эпидемического процесса при гриппе можно видеть существенные изменения в саморегуляторной антропоэкологической системе.

В период между 2010 и 2016 г. саморегуляторный механизм гриппозного эпидемического процесса под влиянием иммунизации, особенно у детей, позволил накапливать чувствительность к гриппу в человеческий популяции, не переходя в ежегодную острую фазу заболевания. Затем в эпидемические сезоны 2015–2016 гг. саморегуляторный механизм гриппозного эпидемического процесса достиг уровня разрешения инфекции, после чего вернулся к стадии резервации инфекции. Таким образом, можно видеть, что классическая схема фазовых изменений в паразитарной системе с гриппом нарушается, и в течение нескольких лет эпидемический процесс замирает, останавливаясь до становления эпидемического варианта возбудителя инфекции (до 2015–2016 гг.).

Помимо гриппа, на долю которого приходилось до 30% инфекции, в тот же временной период велось наблюдение за различными формами ОРВИ. На рисунке 2 видно, что заметную роль среди нозологических форм ОРВИ, диагностированных на территории Санкт-Петербурга, играли инфекции, вызванные респираторно-синцитиальным вирусом (РС-вирусом), вирусами парагриппа, аденовирусами, а также вирусами других групп – пневмо- и бокавирусами. Отдельное внимание хотелось бы обратить на то, что в период 2010–2013 гг. наблюдался эпидемический подъем заболеваемости, вызванный РС-вирусом, а на отрезке с 2010 по 2015 г. подъем заболеваемости ОРВИ определяли вирусы парагриппа. При этом в сезоны с 2016 по 2020 г. массовые заболевания респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге были обусловлены «новыми» вирусами, диагностированными в 52% случаев.

Возвращаясь к теме влияния на саморегулирующийся эпидемический процесс фактора иммунизации различных групп населения Санкт-Петербурга, можно увидеть, что защита детей путем проведения всеобщей вакцинации наиболее целесообразна, особенно, когда охват специфической вакцинацией против гриппа достигает 70–80% среди детского населения. При этом происходят серьезные изменения инфекционной патологии, при которых эпидемический процесс теряет энергию трансмиссивности и на определенном уровне приближается к угасанию (20–30% по диагностике гриппа).

С учетом удельного веса, который приобрели те или иные вирусы ОРВИ в Санкт-Петербурге в 2010–2020 гг., их можно рассматривать как самостоятельно существующие паразитарные системы. Саморегуляция этих вирусов определяет структуру и форму ОРВИ в регионе, исключая грипп. При этом эпидемический процесс развивается по классическому, самозатухающему варианту. Интересен факт одновременного существования различных нозологических форм ОРВИ, таких как вирусы парагриппа, РС, аденовирус, которые продолжались в течение нескольких эпидемических сезонов 2010–2016 гг. и затем исчезли одновременно. При этом им на смену пришли метапневмовирусы, бокавирусы и другие возбудители, которые социркулируют совместно с гриппом, но, по-видимому, интерферируют с различными вирусами, уменьшая их долю среди этиологических причин в структуре общей заболеваемости.

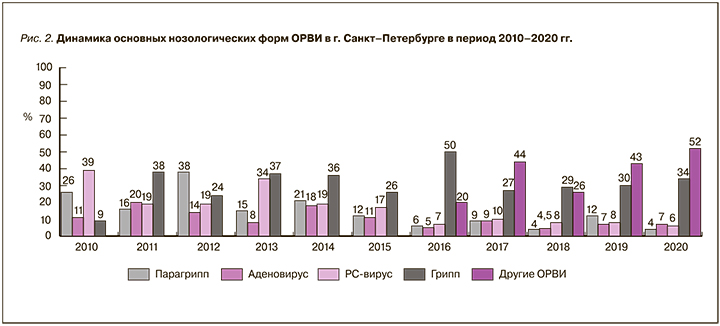

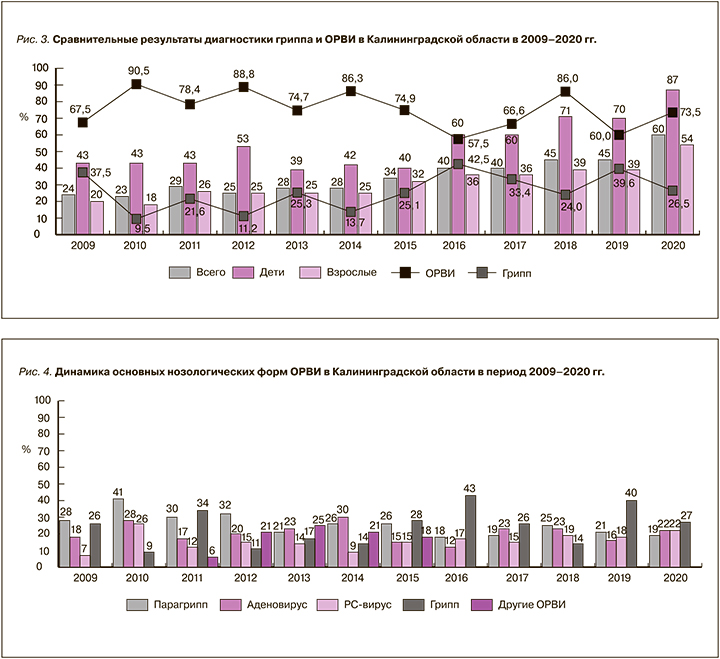

Эпидемический процесс ОРВИ и гриппа в Калининградской области в сезоны 2009–2011 гг. формировался с учетом влияния вакцинации против гриппа среди детского и взрослого населения (рис. 3 и 4). В отличие от Санкт-Петербурга, здесь воздействие иммунного пресса на саморегулирующуюся паразитарную систему гриппа оказалось более выраженным (см. рис. 3), по-видимому, на уровне 40–50% вакцинированных. В течение сезонов 2009–2015 гг. заболеваемость гриппом удерживалась на фазе резервации саморегулируемого процесса паразитарной системы, и только в 2016 г. она перешла в фазу распространения эпидемического варианта. Далее паразитарная система быстро вернулась в фазу резервации под влиянием усиленного иммунного пресса – вакцинации детских и взрослых коллективов в 2017–2020 гг. [3, 4].

При сравнении саморегулируемых паразитарных систем ОРВИ и гриппа становится очевидным отсутствие какого-либо влияния на ОРВИ, позволяющего управлять процессом саморегуляции как отдельных паразитарных систем, так и их совокупности. Этот факт находит объяснение в постоянно высокой доле ОРВИ (70–80%) в общем пуле заболеваний. Единственным исключением стало уменьшение доли ОРВИ до 57% при подъеме в 2016 г. числа зарегистрированных случаев гриппа, что может быть естественным при распространении вирусов в одном регионе.

Доведение вакцинации детей и взрослых до уровня 60–80% почти сразу понизило частоту случаев гриппа до прежних 25–26%, при этом число случаев ОРВИ по принципу обратной связи поднялось до 70% [5].

Обратившись к отдельным нозологическим формам ОРВИ как к саморегулируемым паразитарным системам, можно заметить, что заболевания тем или другим вирусом ОРВИ в Калининградской области носят постоянный и волнообразный характер; особенно это касается вирусов парагриппа и аденовирусов. В этом отличие картины ОРВИ в данном регионе от Санкт-Петербурга: присутствие других вирусов в 2011–2016 гг. с максимумом циркуляции до 25% в 2013 г.

2. Общее число наблюдаемых пациентов с гриппом и ОРВИ, поступивших на лечение в инфекционном стационаре, составило 40 человек, в том числе 18 (45%) мужчин и 22 (55%) женщины в возрасте от 18 до 52 лет. Средний возраст исследуемой популяции равнялся 34,3±0,27 лет. По таким показателям, как пол, возраст, сроки развития болезни, нозологический диагноз, формы тяжести и клинические проявления заболевания, а также характер сопутствующей патологии, наблюдаемые группы больных были репрезентативны.

Длительность заболевания составляла не более 72 ч, 93,5% (n=72) пациентов поступили в стационар в первые 48 ч от начала заболевания.

Анализ клинических проявлений заболевания и их выраженности выявил, что у всех заболевших клинические признаки заболевания начинались остро – с повышения температуры тела и недомогания; наряду с этим регистрировались катаральные явления в носоглотке, поражение трахеи и гортани. Характер лихорадочной реакции в сравниваемых группах был примерно одинаковым, без преобладания повышения температуры тела в диапазоне 38,0–38,9 °С. Лихорадка выше 39° С не регистрировалась ни в одной из групп наблюдения. Из катаральных симптомов в носоглотке имел место ринит, проявления фарингита и ларинготрахеита преобладали во всех группах.

Результаты наблюдения показали, что введение препарата РНК двуспиральной натриевой соли как подкожно, так и внутримышечно ввиду малочисленности групп не оказало существенного влияния на купирование такого симптома инфекционного заболевания, как недомогание. При этом отмечалось укорочение продолжительности лихорадочной реакции на 0,7 дня в группе подкожного введения РНК двуспиральной натриевой соли по сравнению с контрольной группой симптоматической терапии (р >0,05). При применении препарата внутримышечно число больных с признаками ринита было малым, в связи с чем влияние препарата на продолжительность этого симптома не может учитываться как достоверный показатель. В то же время при использовании этого индуктора ИФН наблюдалось сокращение по сравнению с группой симптоматической терапии, сроков проявления такого симптома, как кашель: на 3 дня при внутримышечном и на 1,4 дня при подкожном введении препарата.

У всех пациентов был исследован иммунный статус в динамике перед началом применения препарата РНК двуспиральной натриевой соли, на 1-й и 5-й дни после его первого введения и на 1-й, 5-й и 7-й дни после повторного введения. Анализ иммунологического исследования в динамике заболевания показал, что у пациентов с гриппом/ОРВИ относительное и абсолютное содержание изученных субпопуляций лимфоцитов значительно варьировалось в пределах нормативных значений и в среднем не отличалось по группам наблюдения. Поэтому в ходе статистической обработки данных пациенты были разделены на две подгруппы по величине относительного содержания общей популяции CD3+ клеток: первая (1) – от 60 до 70%, вторая (2) – от 71 до 80% (при референсном интервале данного показателя 60–80%). В первой подгруппе пациентов, получавших препарат РНК двуспиральной натриевой соли внутримышечно, существенных колебаний субсостава не отмечалось, тогда как во второй подгруппе при четвертом исследовании (после повторного введения препарата) наблюдалось увеличение относительного содержания CD3+ клеток как за счет статистически значимого роста субпопуляции CD3+CD4+ с 41,4±1,6 до 46,4±1,7%, так и цитотоксических лимфоцитов CD3+CD8+ с 25,2±1,0 до 28,0±1,3%.

У пациентов, получавших препарат РНК двуспиральной натриевой соли подкожно, абсолютное содержание лимфоцитов было статистически значимо ниже, чем в первой группе. В то же время была выявлена сходная динамика субпопуляционного состава в подгруппах с увеличением относительного и абсолютного содержания субпопуляций CD3+CD4+и CD3+CD8+ при росте абсолютного числа лимфоцитов с 1,7±0,2 × 109/л до 2,3±0,2 × 109/л в первой подгруппе и с 1,6±0,1 × 109/л до 1,8±0,1 × 109/л во второй. В группе сравнения на всех сроках обследования не было обнаружено статистически значимых изменений содержания изученных субпопуляций CD3+ клеток.

У пациентов с начальным уровнем IgA ниже 2 г/л наблюдалось статистически значимое увеличение его содержания после введения РНК двуспиральной натриевой соли как внутримышечно, так и подкожно. Однако среди больных, у которых уровень этого иммуноглобулина превышал 2 г/л, статистически значимое увеличение отмечалось только в группе внутримышечного введения препарата: с 2,2±0,1 до 3,1±0,1 г/л. В группе сравнения статистически значимых изменений содержания изученных иммуноглобулинов выявлено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из результатов нашего наблюдения, становится очевидна большая эпидемиологическая и терапевтическая проблема, связанная с активной циркуляцией значительной по численности группы возбудителей ОРВИ – аденовирусов, вирусов парагриппа, риновирусов, бокавируса, коронавируса и др. При этом становится понятно, что столь большое число (около 200) и гетерогенность возбудителей ОРВИ, а также отсутствие препаратов с широким спектром противовирусной активности диктуют необходимость усовершенствования методов терапии.

Индукторы ИФН относятся к достаточно перспективной группе лекарственных средств, вызывающих в организме человека образование эндогенных ИФН α, β и γ. При этом сами ИФН – это цитокины, которые служат важнейшими естественными факторами неспецифической резистентности организма, обеспечивающими антивирусную защиту, а также регуляцию дифференцировки, роста и размножения клеток [6, 7]. Важно, что система ИФН существенно опережает во времени специфический иммунный ответ. Индукторы ИФН, созданные на основе РНК двуспиральной натриевой соли, повышают устойчивость организма к инфекционным воздействиям. В результате многолетнего целенаправленного скрининга соединений различной природы выявлены перспективные для медицины индукторы ИФН, которые возможно применять как для лечения, так и профилактики вирусных респираторных инфекций [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Структура регистрируемой заболеваемости ОРВИ и гриппа за счет респираторных вирусов (аденовирусов, вирусов парагриппа, риновирусов, бокавируса, коронавируса) в последнее десятилетие претерпевает изменения. Практическая ситуация саморегуляции эпидемического процесса при влиянии на него такого глобального фактора, как иммунизация, требует изменения понимания эпидемиологической ситуации в ежегодных эпидемических сезонах по гриппу и ОРВИ. Это диктует необходимость углубленного изучения эпидемической ситуации в стране с целью корректировки как профилактических, так и терапевтических мероприятий. Требуется повышение готовности специалистов к возможному росту актуальности и изменению удельного веса различных респираторных вирусов.