ВВЕДЕНИЕ

Данные о распространенности гипермобильности суставов (ГМС) в популяционных исследованиях широко варьируют в зависимости от возраста, пола и этнической принадлежности обследуемых, а также метода оценки подвижности суставов. В последние годы общепризнанным и общепринятым методом выявления ГМС является так называемая 9-балльная шкала Бейтона [1], включающая следующие тесты: 1. Пассивное разгибание мизинца кисти более 90°. 2. Пассивное прижатие большого пальца кисти к внутренней стороне предплечья. 3. Переразгибание в локтевом суставе более 10°. 4. Переразгибание в коленном суставе более 10°. 5. Передний наклон туловища с касанием ладонями пола. При положительном результате выполнения каждого из этих тестов с каждой стороны (тесты 1–4) начисляется один балл, таким образом, максимально возможная сумма баллов оценки ГМС составляет 9. Пороговым критерием для европейской популяции считается оценка 4 балла. При использовании такого подхода ГМС выявляется у 5–15% европейской популяции и определяется как конституциональная особенность (вариант нормы). Вместе с тем, согласно Брайтонским критериям (1998) диагностики синдрома ГМС (СГМС), оценка ≥4 балла может быть большим критерием СГМС при наличии артралгий, частых вывихов и/или других признаков, характеризующих вовлечение соединительной ткани (СТ), таких как периартикулярные поражения, марфаноидная внешность, повышенная растяжимость кожи, стрии и т.д. [2, 3].

Кроме того, ГМС является большим критерием многих типов синдрома Элерса–Данло (СЭД), а также других заболеваний, относящихся к группе наследственных нарушений СТ (ННСТ) [1–5].

Согласно литературным данным, наиболее часто ГМС встречается у лиц молодого возраста (у женщин 16–30 лет и мужчин 16–20 лет); снижение степени ее выраженности отмечается у мужчин к 30, а у женщин к 30–40 годам. В подростковом возрасте, в зависимости от обследуемого контингента, по данным разных авторов, ГМС выявляется с частотой от 6,7 до 39,6% [3]. Отдельные признаки, характерные для ННСТ, также существенно чаще встречаются в молодом возрасте в сравнении с лицами старших возрастных групп [6, 7]. Таким образом, именно у лиц молодого возраста чаще выявляется как ГМС, так и другие внешние признаки ННСТ, что требует оценки клинической значимости ГМС и выявления признаков вовлечения костной (ВКС) и кожно-мышечной систем для своевременной диагностики СГМС и других известных синдромов ННСТ (синдром Марфана, СЭД и др.).

Одним из обязательных критериев СГМС, по мнению большинства современных авторов, является наличие так называемых мышечно-скелетных осложнений ГМС (артралгии, частые вывихи и т.п.). По данным А.Г. Беленького [8, 9], впервые артралгии как проявление СГМС появляются в подростковом и молодом возрасте (14–18 лет) и представляют собой моно-, олиго- и (реже) полиартралгии с частым вовлечением коленных суставов. Характерными признаками артралгий при СГМС считаются:

- связь начала болей с превышением обычного режима физической нагрузки (в том числе длительная прогулка, начало занятий новым видом спорта, небольшая травма, увеличение массы тела);

- преходящий характер болей и их рецидив в ответ на повторение нагрузки;

- отсутствие положительной динамики от применения нестероидных противовоспалительных препаратов;

- отсутствие признаков патологии при обследовании суставов.

По мнению многих авторов, артралгии у лиц с СГМС впервые возникают уже в подростковом возрасте, однако при отсутствии значительных физических нагрузок могут возникать и в более позднее время на протяжении всей жизни [8, 10–12]. В то же время оценка клинической значимости ГМС и диагностика СГМС, а возможно, и гипермобильного типа СЭД наиболее актуальны для лиц молодого возраста, поскольку необходимы для решения вопросов профессиональной ориентации, допуска к спортивным тренировкам и годности к воинской службе.

Таким образом, оценка распространенности, гендерных особенностей и клинической значимости ГМС у лиц молодого возраста остается актуальной проблемой современной медицины.

Целью предлагаемого исследования стало изучение распространенности, клинических и гендерных особенностей ГМС у лиц молодого возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 545 практически здоровых лиц молодого возраста (средний возраст 20,01±1,53 года), из них 166 юношей и 379 девушек. Всем обследованным выполнена оценка подвижности суставов согласно критериям Бейтона, а также сбор жалоб, в том числе на боли в суставах. Пороговым значением для выявления ГМС считались 4 балла. Кроме того, 420 обследованным проведено полное антропометрическое и фенотипическое обследование для выявления отдельных внешних признаков ННСТ и оценки ВКС согласно подходам, изложенным в Российских рекомендациях по наследственным нарушениям СТ [2]. Признаки СГМС оценивались с помощью критериев Брайтона (1998) [2, 3].

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам тестов Бейтона при использовании порогового критерия в 4 балла ГМС диагностирована у 210 лиц молодого возраста, что составило 38% обследованных. ГМС чаще встречалась у девушек (n=166, 43,7%), чем у юношей (n=44, 26,5%; p <0,01). Генерализованная ГМС (вовлечение ≥4 групп суставов, ≥7 баллов по Бейтону) была выявлена у 4 юношей (2,3%) и 39 девушек (10%). По данным анамнеза жизни 91 человек (43,3%) из числа обследованных с ГМС занимались деятельностью, способствующей увеличению подвижности суставов (различные виды спортивных занятий, в том числе фитнес, легкая атлетика и т.п.), однако достоверных взаимосвязей между степенью ГМС и образом жизни обследованных выявлено не было. Профессиональные спортсмены в обследование не включались. При активном расспросе жалобы на боли в суставах (артралгии) предъявляли 13% лиц молодого возраста. У большинства боли в суставах имели нестойкий, рецидивирующий характер, локализовались в 1–2 суставах конечностей (чаще коленных и голеностопных) и поясничной области, были связаны с чрезмерной физической нагрузкой, не сопровождались внешними признаками воспаления суставов и не требовали обращения к врачу. Артралгии несколько чаще выявлялись у лиц с ГМС, однако достоверных различий выявлено не было. Таким образом, выявленные артралгии при оценке ГМС по Брайтоновским критериям могли расцениваться только как малый критерий СГМС.

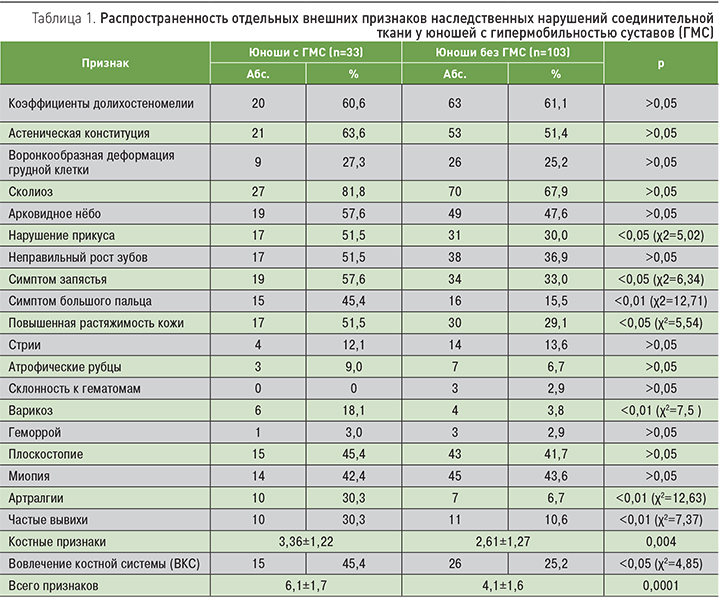

Для выявления других малых критериев СГМС и диагностики ВКС было выполнено антропометрическое и фенотипическое обследование 420 лиц молодого возраста. Также проводилось сопоставление частоты выявления различных внешних признаков ННСТ в группах лиц с ГМС и нормальной (обычной) подвижностью суставов. С целью нивелирования гендерных различий между группами «гипермобильных» и «негипермобильных» обследованных анализ распространенности внешних фенов ННСТ был выполнен отдельно в группах юношей и девушек. Результаты анализа представлены в табл. 1 и 2.

Как видно из представленной таблицы, у юношей с ГМС достоверно чаще выявляются как отдельные костные признаки ННСТ, так и в целом ВКС (4 и более костных признака). Достоверно чаще у юношей с ГМС в сравнении с юношами с нормальной (обычной) подвижностью суставов выявляются артралгии и частые вывихи, что свидетельствует о клинической значимости ГМС.

Аналогичные изменения выявлены и в группе девушек с ГМС (см. табл. 2). Однако общее число признаков ННСТ, количество костных признаков и частота ВКС у девушек с ГМС оказалась достоверно меньше, чем у юношей. Также в группах девушек не выявлено достоверных различий в частоте артралгий и вывихов. ВКС в сочетании с ГМС было выявлено у 37 молодых людей (22 девушки и 15 юношей), что составило 8,8% всех обследованных и 17% всех лиц молодого возраста с ГМС.

Для оценки клинической значимости ГМС выполнен анализ жалоб и проведена оценка распространенности отдельных внешних признаков ННСТ в группах лиц молодого возраста с ГМС и ВКС и группой лиц молодого возраста с ВКС из числа обследованных без ГМС (38 человек). Результаты представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, у лиц с сочетанием ГМС и ВКС существенно чаще выявлялись внешние признаки вовлечения кожно-мышечной системы (повышенная растяжимость кожи, грыжи и варикоз), а также регистрировались артралгии. Таким образом, согласно критериям Брайтона, у 45% обследованных лиц молодого возраста с ГМС и ВКС может быть диагностирован СГМС по наличию 1 большого (ГМС ≥4 балла) и 2 малых критериев (артралгии и ВКС). Кроме того, у 29 обследованных с ГМС и ВКС выявлен как минимум 1 признак вовлечения кожно-мышечной системы, что также требует исключения СЭД. Также вышеперечисленные внешние признаки могут быть проявлениями синдрома Марфана и других марфаноподобных синдромов.

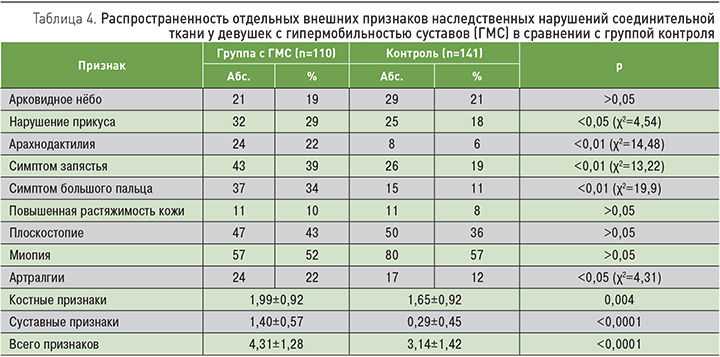

Учитывая данные о самостоятельной клинической значимости ВКС или марфаноидной внешности у лиц молодого возраста [13, 14], мы выполнили анализ распространенности отдельных признаков дизэмбриогенеза в группах «гипермобильных» и «негипермобильных» обследованных после исключения из их числа лиц с ≥4 костных признаков. В связи с малым количеством юношей с ГМС без костных признаков ННСТ данный анализ был выполнен только в группах девушек. Сформированы 2 группы: первую группу составили 110 девушек с ГМС ≥4 баллов без ВКС, вторую группу – 141 девушка без ГМС и с единичными признаками дизэмбриогенеза (контроль). Результаты представлены в табл. 4.

Сравнение распространенности внешних признаков в сформированных группах показало достоверно большую частоту нарушений прикуса и арахнодактилии и ассоциированных с ней симптомов запястья и большого пальца у девушек с ГМС. Также достоверно большим оказалось и среднее количество костных признаков (1,99±0,99 и 1,65±0,92 соответственно, p <0,001) у девушек с ГМС в сравнении с группой контроля. Общее количество внешних признаков ННСТ у девушек с ГМС также оказалось достоверно большим в сравнении с группой девушек без ГМС (4,3±1,28 и 3,14±1,42 соответственно, p <0,001). Жалобы на артралгии предъявляли 22% девушек с ГМС и только 12% девушек в группе с единичными стигмами дизэмбриогенеза.

Анализ выявленных внешних признаков ННСТ у девушек с ГМС и артралгиями без ВКС показал, что у 14 из них по критериям Брайтона выявляется еще как минимум один малый критерий СГМС, такой как повышенная растяжимость кожи, атрофические стрии и рубцы, варикозное расширение вен, миопия. Таким образом, у 13,1% девушек с ГМС без ВКС можно диагностировать СГМС по наличию 1 большого (ГМС ≥4 баллов по Бейтон) и 2 малых (артралгия + 1 малый критерий).

ОБСУЖДЕНИЕ

По данным проведенного нами исследования, распространенность ГМС у лиц молодого возраста (при использовании порогового критерия 4 балла по Бейтону) составляет 38%. При этом у девушек ГМС выявляется почти вдвое чаще, чем у юношей (43,7 против 26,5%). Генерализованная ГМС выявлена всего у 2,3% юношей и 8,8% девушек. Жалобы на боли в суставах (артралгии) при активном расспросе предъявили 13% обследованных. На артралгии несколько чаще жаловались обследованные с ГМС в сравнении с группой лиц молодого возраста с нормальной подвижностью суставов, однако достоверных отличий выявлено не было.

Таким образом, не получено убедительных данных о взаимосвязи артралгий c ГМС у лиц молодого возраста. Вместе с тем, несмотря на распространенность мнения о том, что артралгии при СГМС часто появляются уже в подростковом и юношеском возрасте [8], не исключается и возможность появления болевого синдрома и в более старшем возрасте. Таким образом, отсутствие клинической симптоматики со стороны костно-мышечной системы не позволяет однозначно отнести ГМС у лиц молодого возраста к доброкачественному варианту.

Анализ частоты выявления отдельных внешних фенов ННСТ показал, что как у юношей, так и у девушек с ГМС существенно чаще выявлялись признаки, характерные для ВКС (симптом запястья, симптом большого пальца, арковидное нёбо, нарушение прикуса), а также такие признаки, как повышенная растяжимость кожи у девушек и варикоз у юношей. Артралгии и частые вывихи достоверно чаще выявлены у юношей с ГМС в сравнении с юношами с нормальной суставной подвижностью. Согласно критериям Брайтона для диагностики синдрома ГМС (1998), а также подходам к диагностике гипермобильного типа СЭД [1], признаки ВКС, или так называемая марфаноидность, являются самостоятельным малым диагностическим критерием как СГМС, так и СЭД. Таким образом, согласно критериям Брайтона, у 45% обследованных лиц молодого возраста с ГМС и ВКС может быть диагностирован СГМС по наличию 1 большого (≥ГМС 4 балла) и 2 малых критериев (артралгии и ВКС). Однако, поскольку вышеперечисленные признаки могут быть проявлениями синдрома Марфана и других марфаноподобных синдромов, почти половина лиц молодого возраста с ГМС и ВКС нуждается в проведении углубленного исследования, включая эхокардиографическое обследование для оценки состояния митрального клапана и аорты, а также, возможно, и генетического обследования для исключения других ННСТ [1–3, 15]. Также СГМС можно диагностировать у 13,1% девушек с ГМС без ВКС по наличию 1 большого (ГМС ≥4 баллов по Бейтон) и 2 малых критериев (артралгия + 1 малый критерий).

ВЫВОДЫ

- Распространенность ГМС у лиц молодого возраста составляет 38%, что оказалось существенно выше, чем распространенность конституциональной ГМС в европейской популяции (по литературным данным). При этом у девушек ГМС регистрировалась почти вдвое чаще, чем у юношей, а генерализованная ГМС – в 4 раза чаще.

- У лиц молодого возраста с ГМС независимо от пола достоверно чаще выявляются как отдельные внешние признаки ННСТ, так и ВКС. Также у лиц с ГМС достоверно большим оказывается общее количество внешних признаков ННСТ.

- У юношей с ГМС достоверно чаще выявляется ВКС, а также суставные проявления ГМС (артралгии и частые вывихи).

- У лиц молодого возраста с ГМС и ВКС достоверно чаще выявлялись отдельные признаки вовлечения кожи и суставные проявления СГМС.