Гастродуоденальные эрозии (ГДЭ) – это многофакторный патологический процесс, характеризующийся образованием поверхностных эрозий в слизистой оболочке (СО) желудка или двенадцатиперстной кишки (ДПК), не проникающий в мышечный слой СО и заживающий без образования рубца.

Надежная и точная диагностика ГДЭ стала возможной после внедрения в медицинскую практику эндоскопов. В основном проблемы ГДЭ связаны с гастроинтестинальными кровотечениями, которые занимают второе место после язвенной болезни (ЯБ). В среднем в 25% случаев источником желудочно-кишечных кровотечений становятся эрозивно-геморрагические изменения СО гастродуоденальной зоны. ГДЭ довольно часто диагностируют только при проведении фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). Благодаря эндоскопии с биопсией наши представления о ГДЭ значительно обогатились.

ГДЭ отличаются от ЯБ по этиологии, процессам и темпам заживления и клиническим проявлениям. По литературным данным, ГДЭ являются вторым по частоте патологией желудка и ДПК. Эрозии нередко выявляются у больных с ЯБ, с хроническими активными диффузными поражениями печени, опухолями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), кардиоваскулярными и болезнями органов дыхания, с болезнями почек и других заболеваний, что ставит вопрос о необходимости полного обследования больных с ГДЭ [1, 3].

Распространенность ГДЭ при ФГДС составляет от 2–20% всех эндоскопических исследований. ГДЭ обнаруживают чаще у мужчин, чем у женщин, причем значительно преобладает желудочная локализация эрозий над дуоденальной, из них 95% находится в пилороантральной зоне и только 5% – в фундальном отделе СО желудка.

Клиническая симптоматология эрозивного поражения слизистой оболочки желудка не специфична и чаще обусловлена сопутствующими заболеваниями. Это практически лишает возможности использовать ее с диагностической целью. При анализе жалоб больных эрозивным гастритом установлено, что для преобладающей части острых эрозий характерна скудность симптоматики заболеваний: чаще изжога, отрыжка кислым и воздухом; весьма редко голодные боли и боли натощак в области эпигастрия невысокой интенсивности. В.Х. Василенко с соавт. еще в 1981 г. отмечали, что 30% острых эрозий протекают латентно. Напротив, хронические эрозии до 50% дают умеренные боли натощак и ранние боли после приема пищи. Преобладают метеоризм и отрыжка. Со временем тупые, ноющие боли все чаще сочетаются со схваткообразными. Увеличивается тяжесть в животе, чаще отмечается тошнота, неустойчивость стула со склонностью к запорам. Тошнота нередко сочетается с рвотой, а метеоризм с горечью во рту. Иногда эрозивный процесс в желудке протекает «под маской» других заболеваний: хронического холецистита, пневмонии, инфекционного или опухолевого процесса. В подобных ситуациях предположить наличие эрозии в СОЖ практически невозможно, их обнаруживают случайно при ФГДС [2 ,4, 5].

Наиболее серьезным осложнением эрозивного процесса в желудке является кровотечение. Более того, Я.С. Циммерман, В.В. Гриневич с соавт. считают, что именно ГДЭ служат частой причиной кровотечений из верхних отделов ЖКТ. Геморрагический синдром проявляется кровавой рвотой, меленой, состоянием коллапса. Кровотечения наблюдаются преимущественно из острых эрозий и в части случаев могут протекать скрыто, проявляясь астеническим синдромом, тахикардией и медленно прогрессирующей анемией, общей слабостью, бледностью кожных покровов и слизистой оболочки, наличием скрытой крови в кале [1, 6].

Цель исследования – оценить клинические и эндоскопические проявления гастродуоденальной эрозии среди коренного и пришлого населения Севера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 64 пациентов с ГДЭ, из них 26 женщин и 38 мужчин, в возрасте от 26 до 82 лет (средний возраст 57,7 лет), которые находились на стационарном лечении в отделении терапии Республиканской больницы № 1 – Национальный центр медицины, г. Якутск, Республика Саха (Якутия). Нами проведен тщательный анализ данных анамнеза, истории болезни, физикальных данных, результатов инструментальных методов диагностики – ФГДС, биопсии, УЗИ органов брюшной полости и лабораторных данных.

Для проведения исследования пациенты были разделены на 2 группы, 1 группа – коренные жители, 2 группа – пришлые. Первую группу составили лица коренной национальности, постоянно проживающие в условиях Крайнего Севера, всего 41 пациент (муж. – 26, жен. – 15). Во вторую группу были включены пришлые жители, прибывшие из других регионов России и проживающие в условиях Крайнего Севера менее 15 лет, всего 23 пациента (муж. – 12, жен. – 11).

Обязательным условием было получение информированного согласия пациентов на участие в исследовании. Обработку данных исследования проводили по программе Office Microsoft Excel 2010. Результаты считались достоверными при значении t-критерия Стьюдента р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

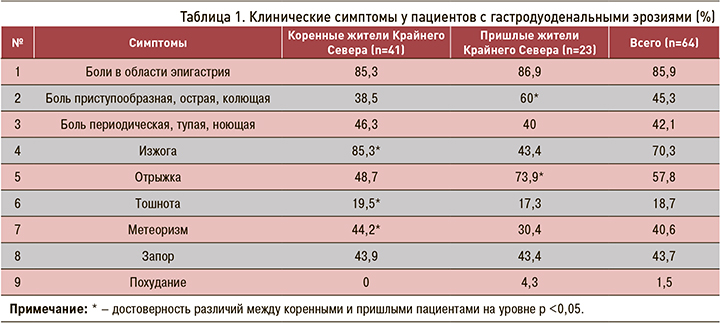

По результатам настоящего исследования в клинической симптоматике ГДЭ преобладает болевой симптом в эпигастрии – в 85,9% случаях. У 70,3% пациентов встречается изжога, в 57,8% – отрыжка, в 44,3% – метеоризм.

В первой группе в большинстве случаев пациентов беспокоили периодические тупые, ноющие боли (54,3%) и изжога (85,3%) (р <0,05). Во второй группе преобладали боли приступообразного, острого, колющего характера у 60% пациентов (р <0,05), отрыжка кислым или воздухом у 73,9% (р <0,05) (табл. 1).

Клиническая симптоматика при ГДЭ не имеет специфических черт. Острые эрозии (ОЭ) в 30% случаев протекают латентно или малосимптомно. Поэтому ОЭ чаще развиваются вторично, их клинические проявления обычно маскируются симп-томами основного заболевания, на фоне которых они возникли. В части случаев больных беспокоят чувство тяжести, жжение и дискомфорт в эпигастрии, изредка умеренная эпигастралгия, изжога натощак [1].

Из инструментальных методов исследования наиболее информативным является ФГДС. На основании эндоскопических исследований выделяют острые и хронические эрозии. Острые эрозии представляют собой плоские полиморфные (точечные, линейные, полигональные) дефекты СО желудка и/или двенадцатиперстной кишки (ДПК) диаметром 1–3 мм, покрытые фибрином или солянокислым гематином, окруженные венчиком гиперемии, которые локализуются как в антральном отделе, так и в фундальном отделах СО желудка и спонтанно эпителизируются в течение 2–7 дней.

Хронические эрозии (ХЭ) – это возвышающиеся над поверхностью СО желудка и/или ДПК округлые полиповидные образования диаметром до 5 мм, напоминающие папулу с пупковидным вдавлением в центре, которые в 82% случаев располагаются в антральном отделе СО желудка в виде цепочки, направляющейся к привратнику, что объясняется особенностями микроархитектоники этого отдела СО желудка. ХЭ могут существовать в СО желудка недели, месяцы, годы и имеют склонность к рецидивированию.

Острая эрозия СО желудка в 60% случаев малосимптомна, в 30% характеризуется отсутствием каких бы то ни было проявлений (цит. по Василенко В.Х. с соавт., 1981). По нашим данным, соотношение между острой и хроническими эрозиями составляет 1:4, а низкий процент выявления острых эрозий объясняется малой обращаемостью населения с этим заболеванием.

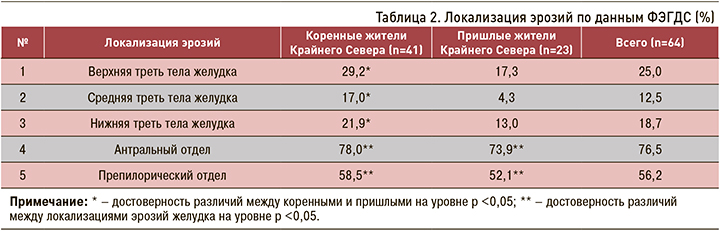

Первичное и контрольное обследование было проведено всем пациентам. При эндоскопии наиболее типичной локализацией ГДЭ, независимо от группы исследования, был антральный отдел в 76,5% случаях, затем препилорический отдел в 56,2%, что совпадает с данными литературы (табл. 2).

В первой группе, по сравнению со второй, ГДЭ существенно чаще выявлялись в теле желудка (р <0,05). Это можно связать с более высокой распространенностью атрофического гастрита в первой группе по сравнению со второй. При этом частота хеликобактерной инфекции не имеет различий в обеих группах и составляет 60%.

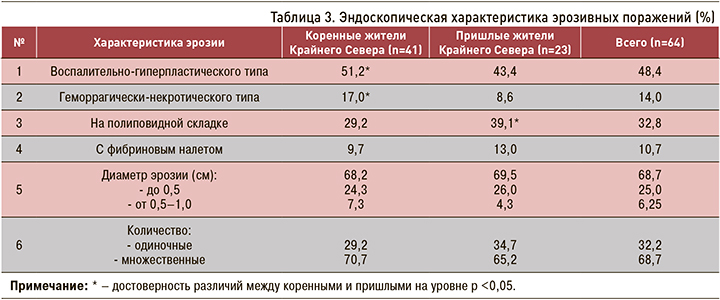

Среди исследованных ГДЭ воспалительно-гиперпластический тип выявлялся в 51,2% случаях в первой группе и в 43,4% – во второй. Это указывает на хроническую (полную) эрозию, которая в первой группе наблюдалась существенно чаще, чем во второй. Далее следуют эрозии, расположенные на полиповидной складке: в первой группе – в 29,2% случаях, во второй – в 32,8% (р <0,05).

В обеих группах несколько реже (в 14,0% случаев) выявляются эрозии геморрагически-некротического типа – а 14,0% случаев, и ГДЭ с фибриновым налетом – в 10,7% (р <0,05) (табл. 3).

По нашим данным, размеры эрозии в 68,7% случаев не превышают 0,5 см в диаметре, по количественному критерию в 68,7% случаях встречаются множественные эрозии. При изучении функции привратника у лиц с ГДЭ в 54,7% случаях была выявлена его недостаточность преимущественно у коренного населения (табл. 4).

Выявленный высокий удельный вес больных с недостаточностью привратника при ГДЭ (в 54,7% случаях) совпадает с данными литературы, указывающими, что одной из причин развития эрозии служит заброс желчи в желудок при недостаточности привратника. При этом щелочная желчь смывает, растворяет слизь и оказывает повреждающее действие на клетки СО желудка. При этом уменьшается количество тучных клеток, сопровождаясь дефицитом биологически активных веществ и снижением резистентности СО желудка за счет разрушения слизисто-бикарбонатного барьера желудка. При дуоденогастральном рефлюксе отмечено развитие микроциркуляторных расстройств с нарушением терминального кровотока в антральном отделе СО желудка. К образованию эрозий чаще приводит нарушение микроциркуляции в СО или непосредственное ее повреждение. Повреждения СО желудка могут быть обусловлены также участием свободных радикалов, повышением образования факторов некроза опухолей, увеличением хемотаксиса нейтрофилов в СО желудка [1].

В динамике наблюдений за эрозивными дефектами СО желудка у обследованных пациентов во время или после курса лечения наблюдалась положительная динамика: полная эпителизация эрозии – у 75,1% пациентов, слабоположительная динамика – у 20,3% (табл. 5).

Таким образом, эффективность лечения при своевременной диагностике большинства форм ГДЭ достаточно высока. Применявшиеся в лечении средства эрадикационной хеликобактерной терапии, антисекреторные препараты, прокинетики, мукопротекторы и фитотерапия были достаточно эффективны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди обследованных пациентов с эрозией СО преобладают лица мужского пола, старше 50 лет. Специфических симптомов ГДЭ нет. В клинической картине ГДЭ преобладают боли в эпигастрии, изжога, отрыжка и метеоризм. Типичной локализацией ГДЭ является антральный и препилорический отдел, у коренных жителей Крайнего Севера эрозии чаще выявлялись в теле желудка, что, возможно, связано с высокой распространенностью у них атрофического гастрита.

Соотношение между острыми и хроническими эрозиями в группах исследования составило 1:4, размеры эрозий не превышали 0,5 см в диаметре, по количеству преобладали множественные эрозии. У половины обследованных больных была выявлены недостаточность привратника, с чем связан заброс желчи в желудок. Диагностика ГДЭ затруднена из-за отсутствия специфических симптомов, сочетания ГДЭ с другими заболеваниями и необходимости проведения эндоскопии.

При своевременной диагностике эффективность лечения большинства форм ГДЭ достаточно высока.