Несмотря на широкий выбор существующих сегодня антибактериальных препаратов, вопросы лечения острого среднего отита (ОСО) не утрачивают свою актуальность как в российской, так и международной отоларингологической практике [2]. Важно отметить, что современные тенденции развития амбулаторной помощи населению в России, актуальные представления об антибактериальной терапии во многом предопределяют ответственность амбулаторного оториноларинголога за выбор наиболее эффективных и экономически доступных антибиотиков для лечения больных ОСО – заболевания, которое не только становится довольно частой причиной временной нетрудоспособности, но и в ряде случаев приводит к тяжелым осложнениям. Так, по данным российской и зарубежной литературы, частота ОСО составляет 25–30% от общего числа заболеваний уха [6], при этом более 60% приобретенной тугоухости связано именно с перенесенным ОСО [6]. В связи с этим адекватное лечение этой патологии является одним из базовых направлений профилактики приобретенных нарушений слуха.

В большинстве случаев при своевременной и адекватно начатой терапии легкие и среднетяжелые формы ОСО заканчиваются полным выздоровлением с восстановлением функции органа слуха. В то же время снижение реактивности организма, неадекватная, необоснованно длительная и поэтому экономически недоступная антибактериальная терапия, которая из-за продолжительного периода временной нетрудоспособности зачастую тактически недопустима, может привести к стойкому нарушению у амбулаторного пациента функции слуха, переходу процесса в хроническую форму, развитию генерализованных и внутричерепных септических осложнений.

В повседневной практике амбулаторного отоларинголога пациенты с ОСО встречаются ежедневно. Доля таких больных составляет около 13% от общего количества обратившихся за специализированной амбулаторной помощью.

Этиология и патогенез ОСО достаточно хорошо изучены: в большинстве случаев заболевание развивается на фоне протекающей респираторной вирусной инфекции. Важную роль в патогенезе ОСО играет анатомическое и физиологическое состояние носа и носоглотки, нарушение проходимости слуховой трубы и структура сосцевидного отростка. При наличии патологических процессов в полости носа и носоглотке вероятность инфицирования среднего уха увеличивается в несколько раз. Нарушение проходимости слуховой трубы ведет к созданию отрицательного давления в барабанной полости, транссудации изначально стерильной жидкости, которая вследствие нарушения мукоцилиарного очищения и отсутствия дренирования быстро инфицируется. Структура сосцевидного отростка определяет возможность развития мастоидита, субпериостального абсцесса и распространения инфекции в полость черепа [4].

Клиническая картина заболевания всегда обусловлена последующей бактериальной инвазией полостей среднего уха, наиболее часто происходящей ринотубарным путем. Бактериальная флора, высеваемая при остром экссудативном синусите и ОСО, практически одинакова. Микробиологическая диагностика ОСО в амбулаторных условиях основана на бактериологическом исследовании содержимого среднего уха, полученного транстимпанально при перфорации барабанной перепонки или содержимого из носоглотки на доперфоративной стадии заболевания. В большинстве случаев идентифицируются Streptococcus pneumonia и Haemofilus influenzae, значительно реже Moraxella catarralis. При присоединении условно-патогенной микробной флоры из носоглотки процесс принимает более тяжелое и затяжное течение [1].

Постановка диагноза ОСО в условиях поликлиники сегодня не представляет затруднений даже при первоначальном отсутствии данных дополнительных методов обследования. Наиболее часто пациенты жалуются на «стреляющую» боль в ухе, которая может иррадиировать в зубы, височную или затылочную области, усиливаться при кашле, глотании. Температура тела повышается до субфебрильных или фебрильных цифр. Отмечается значительное снижение слуха в пораженном ухе (тугоподвижность элементов слухового аппарата в транссудате) и ушной шум (нарушение кровообращения в слизистой оболочке среднего уха). Длительность отдельных стадий ОСО, как и всего заболевания, может быть различной, но наиболее часто процесс завершается в течение 2–4 нед. На хроническое течение заболевания указывает его продолжительность, превышающая 6 нед. Возможно и торпидное течение заболевания со слабо выраженными общими симптомами, носящими затяжной характер. Неадекватная, в первую очередь антибактериальная, терапия нередко становится причиной развития латентной формы болезни [4].

Тактика лечения больных ОСО зависит от сроков обращения пациента к врачу, стадии развития болезни, наличия осложнений. Как правило, проводят комплексное лечение, которое, кроме системной антибактериальной терапии (уровень убедительности рекомендаций А, уровень достоверности доказательности 1), включает обязательное проведение разгрузочной интраназальной терапии для восстановления функции слуховой трубы и местную антисептическую и противовоспалительную терапию (ушные капли). Важно отметить, что системная антибактериальная терапия не должна завершаться до купирования отореи [3].

В связи с высокой резистентностью микробной флоры подбор адекватной антибактериальной терапии относится к первостепенным задачам амбулаторного оториноларинголога. Очевидно, что сегодня для лечения ОСО наиболее доступными и актуальными препаратами выбора являются цефалоспорины II и III поколений и защищенные пенициллины. Устойчивость пневмококка (S. pneumoniae) к макролидам в 2017–2018 гг., по данным онлайн-платформы анализа данных резистентности к антимикробным препаратам в России (https://amrmap.ru), составляет 26,9; 27,2 и 30,4% для джозамицина, кларитромицина и азитромицина соответственно [8]. Микробиологическая эффективность азитромицина и кларитромицина в отношении гемофильной палочки при ОСО, по данным работ R. Dagan et al., составила 38,3 и 21,4% соответственно [9, 10]. Фторхинолоны при ОСО рассматриваются как препараты глубокого резерва (уровень убедительности рекомендаций В, уровень достоверности доказательств 2), поскольку их применение связано с системным нейротоксическим эффектом, а также с серьезными долговременными и в ряде случаев инвалидизирующими побочными эффектами [5, 11].

Цефалоспорины, по данным современной литературы, эффективны в отношении 4 основных бактерий, встречающихся при среднем отите: S. pneumonia, H. influenzae, S. pyogenes, М. catarrhalis. Одним из наиболее эффективных антибиотиков этой группы сегодня можно считать цефиксим (Панцеф®), поскольку, по результатам проведенного в России исследования, только 7% штаммов S. Pneumoniae устойчивы к его антибактериальному действию [1]. По данным итальянских исследователей, цефиксим имеет лучшие характеристики, чем макролиды-азалиды в отношении скорости и длительности достижения минимальной подавляющей концентрации для возбудителей в транссудате, которая достигается уже в первые 4 ч после приема и сохраняется в течение суток [7]. По сравнению с аминопенициллинами и цефалоспоринами предыдущих поколений Панцеф®, благодаря своей химической структуре, проявляет более высокую активность в отношении грамотрицательной микрофлоры, продуцирующей бета-лактамазы [1].

Целью данного исследования было изучение и сравнительный анализ эффективности таких наиболее часто применяемых антибактериальных групп, как цефалоспорины III поколения, макролиды и защищенные пенициллины с учетом длительности антибактериальной терапии и сроков временной нетрудоспособности пациентов, связанной с этой патологией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для реализации поставленной цели был проведен анализ 63 клинических случаев лечения пациентов с легкой и среднетяжелой формами ОСО, которые получали комплексное лечение: антибактериальную монотерапию цефалоспоринами III поколения (цефиксим), макролидами (азитромицин), защищенными пеницилинами (амоксициллин клавуланат) в стандартных суточных дозах; разгрузочную интраназальную терапию (ксилометазолин); местную антисептическую и противовоспалительную терапию. Кроме того, пациенты со среднетяжелой формой заболевания получали физиотерапевтическое лечение (УВЧ пазух носа).

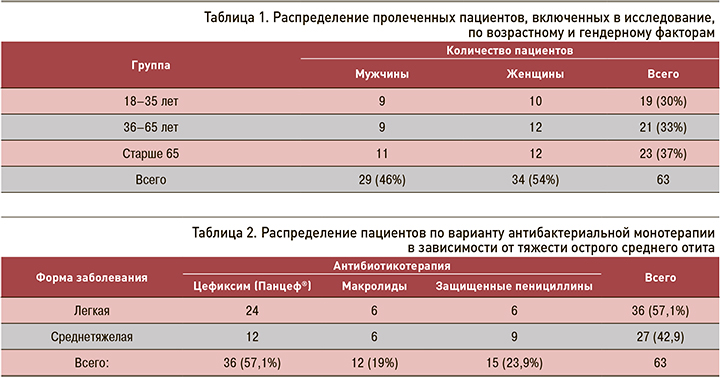

Распределение пролеченных пациентов по возрастному и гендерному факторам представлено в таблице 1.

В исследуемой выборке гендерные показатели репрезентативны среднероссийскому распределению (муж. – 46%, жен. – 54%), в связи с чем справедливо полагать, что заболеваемость ОСО не зависит от пола пациента. При этом в нашем случае определена тенденция к возрастанию заболеваемости ОСО от молодой к старшей возрастной группе.

У 36 (57,1%) пролеченных пациентов была выявлена легкая форма ОСО, у 27 (42,9%) – среднетяжелая. Распределение пациентов по варианту антибактериальной монотерапии в зависимости от тяжести заболевания представлено таблице 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

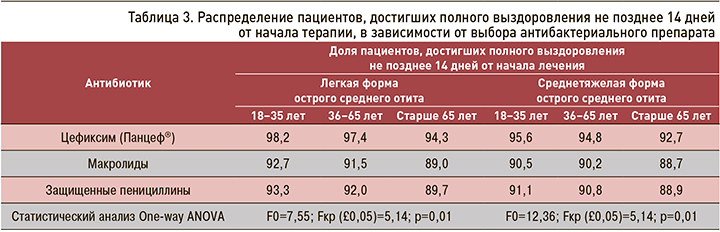

Не у всех 63 пациентов, получавших амбулаторное лечение по указанной схеме, удалось добиться положительной динамики и выздоровления: часть больных в связи с ухудшением состояния была направлена в отоларингологический стационар. Распределение пациентов, достигших полного выздоровления не позднее 14 дней от начала терапии, в зависимости от выбора антибактериального препарата приведено в таблице 3.

Как видно из приведенной таблицы, по результатам однофакторного дисперсионного анализа для независимых групп (One-way Analysis of Variance) получены статистически достоверные различия в антибактериальной эффективности цефиксима (Панцеф®) и других антибиотиков. Прием цефиксима (Панцеф®) позволил достичь полного выздоровления в 94,8±5,8% случаев при легкой форме ОСО и в 94,4±3,7% случаев при среднетяжелой форме. При использовании макролидов данный показатель был на 3,7% ниже при легкой форме заболевания (91,1±4,7%) и на 3,9% – при среднетяжелой форме (90,5±0,75%). Не менее наглядно превосходство цефиксима (Панцеф®) и по сравнению с защищенными пенициллинами, клиническая результативность которых была на 3,1% ниже при легкой форме ОСО (91,7±4,5 %) и на 4,1% – при среднентяжелой форме заболевания (90,3±3,0%).

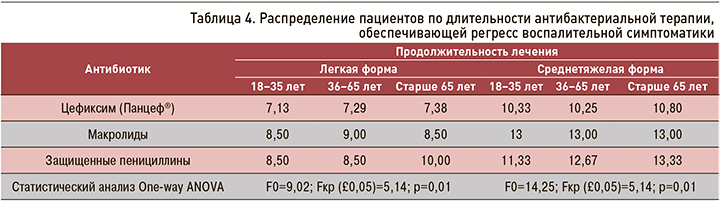

Не менее значим, на наш взгляд, анализ длительности антибактериальной терапии, обеспечивающей регресс воспалительной симптоматики. Распределение пациентов по этому показателю в зависимости от выбранного антибиотика отражено в таблице 4.

По результатам проведенного анализа получены статистически достоверные различия длительности антибактериальной терапии ОСО до регресса воспалительной симптоматики. Так, при назначении цефиксима (Панцеф®) выздоровление пациентов происходило в среднем за 7,3±0,3 дней при легкой форме заболевания и за 10,5±0,7 дней при среднетяжелой. При назначении макролидов этот показатель увеличился на 19,1% при легкой форме (8,7±0,7 дней) и на 23,8 % при среднетяжелой (13,0±0,0 дней). Применение защищенных пенициллинов оказалось близким по продолжительности лечения к макролидам – 9,0±2,2 и 12,4±2,2 дней, увеличение длительности терапии составило 23,3% и 18,1% соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования установлено, что антибактериальные препараты всех анализируемых групп (цефалоспорины III поколения, макролиды и защищенные пенициллины) эффективны при лечении легкой и среднетяжелой форм ОСО. В то же время наилучшая клиническая эффективность, определяемая нами как высокая, и быстрый клинический результат, отмечены у цефалоспорина III поколения цефиксима (Панцеф®). Экономическая доступность недельного курса применения препарата, быстрый и прогнозируемый клинический результат, удобство приема (1 раз/сут), а также наличие удобных форм выпуска, предназначенных для длительных курсов терапии (таблетки 400 мг № 10 и гранулы для приготовления суспензии 53 г/100 мл), выделяют Панцеф® из стандартного ряда антибиотиков, назначаемых в качестве антибактериальной монотерапии ОСО. Это предполагает его широкое применение в амбулаторной отоларингологии в качестве препарата первого выбора.