Исследования доказывают, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом (СД) до двух раз выше, чем у пациентов без этого заболевания. По оценкам экспертов, на долю диабета приходится 10–12% всех случаев сердечно-сосудистой смертности [1].

Ведущее место в структуре кардиоваскулярной смертности как среди пациентов с диабетом, так и без него составляет инфаркт миокарда. Поэтому поиск методов комплексной оценки статуса этих больных и прогнозирования течения и исхода заболевания является важным аспектом современной кардиологии.

Все большее распространение в клинической практике находят аппаратно-программные комплексы (АПК), позволяющие при помощи математического анализа кардиоритма оценить состояние ряда регулирующих систем организма (сердечно-сосудистой, вегетативной и центральной нервной систем), а также психоэмоциональный статус, после чего, сгенерировав интегральные показатели, сформулировать заключение о функциональном состоянии организма [2]. Перспективность дальнейшего изучения критериев оценки функционального состояния организма заключается в возможности их использования для своевременной диагностики развивающихся жизнеугрожающих осложнений, определения эффективности лечебно-профилактических мероприятий, течения госпитальной и постгоспитальной реабилитации. В проведенных нами ранее исследованиях была доказана целесообразность применения АПК «Динамика-Омега-М» для оценки функционального состояния (ФС) организма больных с острой коронарной патологией, установлены особенности динамики показателей ФС в зависимости от исхода острого коронарного синдрома в нестабильную стенокардию или инфаркт миокарда в условиях годового наблюдения [3, 4]. Однако изучение влияния СД 2 типа на показатели ФС больных инфарктом миокарда на различных этапах реабилитации не входило в первоначальные задачи нашего исследования.

В связи с этим целью настоящей работы стало установление особенностей показателей функционального состояния больных инфарктом миокарда в зависимости от наличия/отсутствия СД 2 типа на различных этапах годового наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Ретроспективное исследование включало 111 лиц с инфарктом миокарда (76 мужчин и 35 женщин) в возрасте от 40 до 65 лет, проходивших лечение в отделении неотложной кардиологии Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Пациенты были распределены на две группы:

- I – пациенты с инфарктом миокарда без СД 2 типа (81 человек);

- II – пациенты с инфарктом миокарда и СД 2 типа (30 человек).

Лечение инфаркта миокарда соответствовало стандартам и включало анальгетики, антиагреганты и антикоагулянты, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ или сартаны, статины, нитраты и диуретики при необходимости [5]. Тромболитическая терапия была проведена трем больным с положительным эффектом, ангиопластика не выполнялась в связи с наличием противопоказаний или по техническим проблемам. Коррекция сахароснижающей терапии для достижения целевой гликемии больным СД 2 типа осуществлялась эндокринологом индивидуализировано с использованием производных сульфанилмочевины, ингибиторов фермента дипептидилпептидазы-4 и/или инсулинотерапии [6].

Исследование было одобрено региональным этическим комитетом при Курском государственном медицинском университете (протокол от 09.11.2015 № 9).

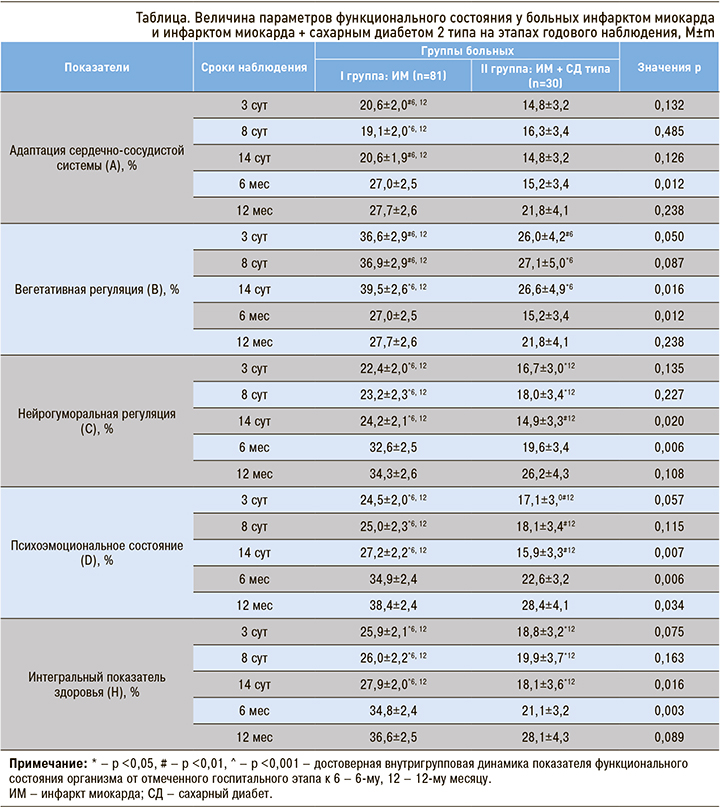

Всем пациентам проводилось исследование показателей ФС организма при помощи АПК «Динамика-Омега-М» (ООО «Динамика», г. Санкт-Петербург, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09117 от 01.11.2010) на 3-е, 8-е и 14-е сутки пребывания в стационаре, через 6 и 12 мес после острого коронарного события. Исследуемыми параметрами были A – показатель адаптации сердечно-сосудистой системы; B – показатель вегетативной регуляции; C – показатель центральной регуляции; D – показатель психоэмоционального состояния, Н – интегральный показатель здоровья [7–9]. Норма вышеуказанных параметров ФС для здоровых лиц составляет 60–100%, референсные значения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в настоящее время не разработаны.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета прикладных статистических программ SAS (Statistical Analysis System, SAS Institute, Cary, NC, USA). Результаты представлены в виде средних арифметических значений и их стандартной ошибки (М±m). Межгрупповое сравнение проводили с помощью критерия Стьюдента. Достоверными считались результаты при уровне р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На всех этапах годового наблюдения выполнялась оценка интегральных параметров кардиоритма и контроль их динамики на фоне лечебно-профилактических мероприятий. В результате было установлено значимое снижение их величины по отношению к норме (N=60–100%) на всех этапах годового наблюдения: численный эквивалент параметров А, В, С, D, Н у больных I группы не превышал 40%, II группы – 28% (табл.).

При межгрупповом сравнении величин интегральных показателей ФС было установлено, что на всех этапах наблюдения значения параметров А, В, С, D, Н в I группе были на 3–12% выше, чем во II группе. Тем не менее достоверная разница между исследуемыми группами по показателю А наблюдалась к 6-му месяцу, по параметрам В, С, Н – на 14-е сутки и к 6-му месяцу, а по уровню психоэмоционального состояния (D) – на 14-е сутки, к 6-му и 12-му месяцам.

Динамические изменения у больных I группы от госпитальных этапов к постгоспитальным (6-му и 12-му месяцам) выражались в следующем: значение параметра А возрастало до 8%, С – до 12%, D – до 14% и Н – до 11%, в то время как уровень показателя B снизился на 12%. У пациентов II группы положительная динамика была отмечена от госпитальных этапов к 12-му месяцу в отношении параметров С (его величина возрастала на 11%), D (+13%) и Н (+10%); динамика показателя B была такая же, как у больных I группы: его величина снизилась на 12%. Стоит отметить, что у больных с острой коронарной патологией в течение первых месяцев резко преобладает влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы, в дальнейшем на фоне благоприятного течения реабилитации и подбора корректной медикаментозной терапии вегетативный баланс выравнивается и/или симпатикотония становится менее выраженной [10]. С учетом этого снижение исследуемого параметра B (вегетативной регуляции) в I и II группах больных объясняется характерной динамикой влияния вегетативной нервной системы на лечебно-профилактические мероприятия, включающие использование бета-адреноблокаторов. Данные нашего исследования свидетельствуют о благоприятном течении реабилитационного периода у больных обеих групп, однако у пациентов с ИМ без СД 2 типа значимые динамические изменения показателей ФС развиваются быстрее, чем у больных ИМ с наличием этого заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие СД 2 типа у больных инфарктом миокарда вызывает замедление восстановления параметров функционального состояния как на госпитальных этапах реабилитации, так и на амбулаторном этапе. Использование АПК позволяет за короткий промежуток времени получить комплексную информацию о состоянии организма и оценить эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с острой коронарной патологией на фоне сопутствующей патологии, в частности, СД 2 типа.