ВВЕДЕНИЕ

Основным методом измерения артериального давления (АД) служит аускультативный метод (АМ) [1–3], предложенный русским врачом Н.С. Коротковым [4]. Между тем звуки, возникающие при компрессии артерии, измеряются не в миллиметрах ртутного столба, а в децибелах, которые, будучи безразмерной величиной, используются для измерения громкости звуков в технике, на транспорте, при определении остроты слуха и т.д. Продолжаются поиски объяснения происхождению тонов, возникающих при выслушивании артерий [5]. Их непостоянство ставит исследователей в тупик. Артерия может звучать, не будучи сдавленной манжетой, и не звучать при больших величинах АД [6, 7].

Из-за отсутствия четких представлений о природе тонов Короткова не объяснен феномен «бесконечного тона», наблюдающийся у лихорадящих больных, при анемиях, тиреотоксикозах, физических и эмоциональных нагрузках, пороках сердца, у детей [8, 9]. Остается неясной и природа «провалов» АД, когда в процессе его определения артерия вдруг перестает «звучать». Все это ставит под сомнение точность измерения АД этим методом.

Из-за отсутствия четких представлений о природе тонов Короткова не объяснен феномен «бесконечного тона», наблюдающийся у лихорадящих больных, при анемиях, тиреотоксикозах, физических и эмоциональных нагрузках, пороках сердца, у детей [8, 9]. Остается неясной и природа «провалов» АД, когда в процессе его определения артерия вдруг перестает «звучать». Все это ставит под сомнение точность измерения АД этим методом.

Целью нашего исследования являлась разработка научно обоснованного метода измерения АД и определение степени расхождения полученных данных с АМ, а также оценка рисков, возникающих при использовании АМ во врачебной практике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для установления величины ошибок при определении АД по АМ было проведено многоцентровое исследование, в котором участвовало 9 медицинских учреждений Москвы, Московской области и Республики Татарстан: Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава России, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Российский университет дружбы народов, Городская клиническая больница № 33 им. А.А. Остроумова, Московский областной кардиологический центр, Казанский государственный медицинский университет. Позже исследование проводилось также в пяти учреждениях первичного звена здравоохранения Новохоперского района Воронежской области: поликлинике центральной районной больницы, двух участковых больницах, фельдшерско-акушерском пункте и амбулатории.

В обследования не включались лица, имеющие выраженную аритмию, тахикардию, высокую лабильность АД; потребность в приеме лекарственных средств быстрого и короткого действия.

В обследования не включались лица, имеющие выраженную аритмию, тахикардию, высокую лабильность АД; потребность в приеме лекарственных средств быстрого и короткого действия.

Определение АД по АМ в многоцентровом исследовании выполнялось медицинским персоналом, получившим сертификат Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России на проведение измерений АД. Одновременно другая группа врачей регистрировала АД методом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) [10] на аппаратурно-программном комплексе осциллометрическом «АПКО-8-РИЦ» (рис. 1), рекомендованном Комитетом по новой медицинской технике при Минздраве России к производству и применению в медицинской практике (Протокол № 2 заседания комиссии по клинико-диагностическим приборам и аппаратам от 15.04.1997).

После 15-минутного отдыха обследуемого поочередно проводили 4 измерения АД по ОКО и 3 по АМ с 2-минутным интервалом между каждым из них.

Отличие метода ОКО от других осциллометрических методов заключается в том, что регистрация ОКО начинается с нулевой отметки на шкале давления. В результате в осциллограмме сохраняются составляющие спектра частот, формирующих пульсовую кривую, и она не имеет аппаратурных искажений. Принципиальное значение имеет то, что измерение АД по ОКО производится непосредственно в плечевой артерии. Для этого регистрация объемной осциллограммы в разработанной аппаратуре проводилась при подъеме давления в манжете. По мере его увеличения последовательно подавлялись пульсации метартериол, артериол и концевых артерий, давление в которых ниже, чем в плечевой артерии.

По освобожденной от наслоения пульсаций мелких артерий ОКО с высокой точностью регистрируются диастолическое АД (АДд) и АД среднее (АД ср.) плечевой артерии. АДд соответствует начало крутого ухода диастолической части осциллограммы вниз после подавления пульсации концевых артерий. В точке, совпадающей с АД ср., плечевая артерия полностью пережимается.

Систолическое артериальное давление (АДс) определяется по формуле: АДс=(АД ср.-АДд)+АД ср., в основе которой лежит равенство величин АД ср.-АДд и АДс-АД ср.

Разработанный метод измерения АД является наиболее точным, так как во время регистрации ОКО измеряется сила давления крови на стенку плечевой артерии, которая соизмеряется с давлением в манжете и пересчитывается в миллиметры ртутного столба.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета программ SPSS Statistics 17.0. При анализе различий в величинах АД, зарегистрированных по ОКО и определенных по АМ, рассчитывались значения t-критерия по Стьюденту.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета программ SPSS Statistics 17.0. При анализе различий в величинах АД, зарегистрированных по ОКО и определенных по АМ, рассчитывались значения t-критерия по Стьюденту.

В многоцентровом исследовании были обследованы 1086 человек, к ним добавились 495 жителей Новохоперского района Воронежской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ

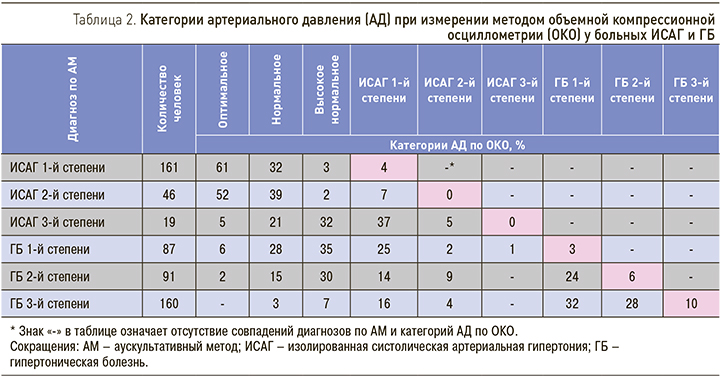

В статье рассматриваются результаты обследования группы из 827 человек. Согласно классификации уровней (категорий) АД по ВОЗ/МОАГ (1999; табл. 1), к категории изолированной систолической артериальной гипертензии (ИСАГ) 1, 2 и 3-й степени относились 226 человек; к категории гипертонической болезни (ГБ) 1, 2 и 3-й степени – 338 человек; к категориям с оптимальным, нормальным и высоким нормальным АД – 263 человека [2]. В дополнительные группы были включены 22 больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) и 30 практически здоровых добровольцев.

Средний возраст больных ИСАГ равнялся 64,6 года, пациентов с ГБ – 53,1 года, обследуемых с оптимальным АД – 50,7 года, с нормальным АД – 49,4 года, с высоким нормальным АД – 55,1 года, с ОИМ – 53,3 года, практически здоровых добровольцев – 26,1 года.

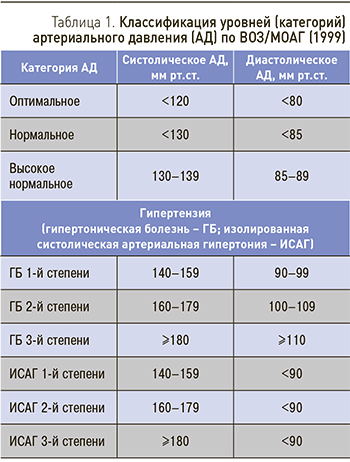

Первые же регистрации показали, что между контуром объемных осциллограмм, зарегистрированных у практически здоровых людей и больных ИСАГ и ГБ, имеются существенные различия. У здоровых лиц амплитуда осцилляций после достижения давления в манжете величины АД ср. в плечевой артерии уменьшается, у больных ИСАГ и ГБ в большинстве случаев увеличивается (рис. 2).

При этом ошибка измерения при определении АДс по АМ у больного ИСАГ составила 75 мм рт. ст. (рис. 2б). Средние величины ошибок (рис. 3) с достоверностью р <0,001 при ИСАГ 1, 2 и 3-й степени равнялись 34, 48 и 58 мм рт.ст. соответственно.

Ошибка измерения при определении АДс по АМ у больной ГБ составила 67 мм рт. ст. (рис. 2в). Средние величины ошибок (см. рис. 3) с достоверностью р <0,001 при ГБ 1, 2 и 3-й степени равнялись 24, 28 и 36 мм рт.ст. соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ

Различия в формировании контура осциллограмм объясняет открытое нами явление возникновения гидравлического удара (ГУ) у проксимального края манжеты при пережатии плечевой артерии и остановке тока крови в ней в момент достижения давления в манжете величины АД ср. в артерии [11]. У здоровых людей ГУ купируется эластичной аортой. При повышенной жесткости аорты ее способность демпфировать энергию ГУ снижается. Ток крови, обладающий большой кинетической энергией, у лиц с жесткой аортой преодолевает сопротивление манжеты и, открывая просвет артерии, устремляется дистальнее, вызывая звуковые эффекты, которые врачами принимаются за тоны Короткова. В результате они делают ошибки в диагностике и назначении лекарственных средств, подвергая риску здоровье и жизнь больных.

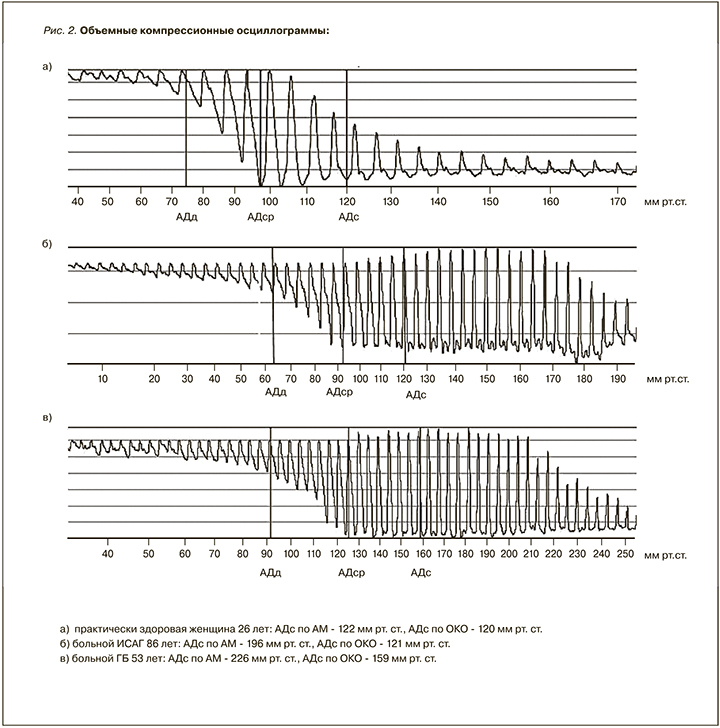

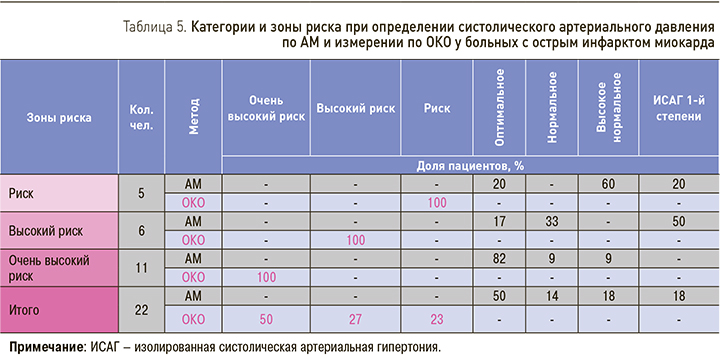

При измерении АД по ОКО диагноз ИСАГ 1 у обследованных нами пациентов подтвердился только в 4% случаев (табл. 2). В 96% случаев АД было оптимальным, нормальным или высоким нормальным. При этом 7,5% больных ИСАГ 1-й степени находились в зоне риска развития угрожающих состояний, 4,5% – в зоне высокого и очень высокого риска, 1,0% – имели АДс ниже 95 мм рт.ст.

При ИСАГ 2-й степени диагноз не подтвердился ни разу (табл. 2). В 93% случаев АД было оптимальным, нормальным или высоким нормальным. У 7% обследованных АД находилось на уровне ИСАГ 1. В зоне риска угрожающих состояний были 9% обследованных, у 4% АДс оказалось ниже 95 и 90 мм рт.ст.

При ИСАГ 2-й степени диагноз не подтвердился ни разу (табл. 2). В 93% случаев АД было оптимальным, нормальным или высоким нормальным. У 7% обследованных АД находилось на уровне ИСАГ 1. В зоне риска угрожающих состояний были 9% обследованных, у 4% АДс оказалось ниже 95 и 90 мм рт.ст.

При ИСАГ 3-й степени диагноз также не подтвердился ни разу (см. табл. 2). В 58% случаев АД было оптимальным, нормальным или высоким нормальным; в 42% – на уровне ИСАГ 1 и 2-й степени. В зоне высокого риска находились 5% обследованных.

Так как при ИСАГ периферическое сопротивление сосудов снижено [11], ни один из обследуемых с этим диагнозом не нуждался в антигипертензивной терапии. Но им, по-видимому, уже назначали лекарства, направленные на снижение АД, и тем в больших дозах, чем выше было давление. В результате на момент нашего исследования с ИСАГ 1-й степени было 72%, с ИСАГ 2-й степени – 20%, а с ИСАГ 3-й степени – только 8% от общего числа обследованных лиц с этим диагнозом.

При измерении АД по ОКО диагноз ГБ 1-й степени подтвердился только в 3% случаев (см. табл. 2). В 69% АД было оптимальным, нормальным или высоким нормальным, в 28% соответствовало ИСАГ.

У больных ГБ 2-й степени диагноз подтвердился у 6% обследованных пациентов. В 47% случаев АД было оптимальным, нормальным или высоким нормальным, в 24% соответствовало ГБ 1-й степени, в 23% – ИСАГ.

У больных ГБ 2-й степени диагноз подтвердился у 6% обследованных пациентов. В 47% случаев АД было оптимальным, нормальным или высоким нормальным, в 24% соответствовало ГБ 1-й степени, в 23% – ИСАГ.

Среди больных ГБ 3-й степени диагноз подтвердился у 10% обследованных (см. табл. 2). В 60% случаев АД соответствовало ГБ 1 и 2-й степени, в 20% – ИСАГ, в 10% – нормальному и высокому нормальному АД.

В группе больных с диагнозом ГБ 1-я степень заболевания по АМ была у 26%, ГБ 2-й степени – у 27%, ГБ 3-й степени – у 47%. Но если вновь обратиться к табл. 2, то и здесь прослеживается сходная с ИСАГ картина. Так, у больных с диагнозом ГБ 1-й степени оптимальное, нормальное или высокое нормальное АДс по ОКО регистрировалось в 69% случаев, у больных ГБ 2-й степени – в 47%. Получается, что эти больные не нуждались в снижении АД, но им, скорее всего, его снижали. Результат был тот же, что и при ИСАГ.

Как известно [3], при определении АД по АМ по мере увеличения АДс больных относят к 4 категориям риска: низкому, среднему, высокому и очень высокому. Если разделить на 4 категории риска больных по результатам снижения АДс, то большинство из них попадают в группу очень высокого или чрезвычайно высокого риска.

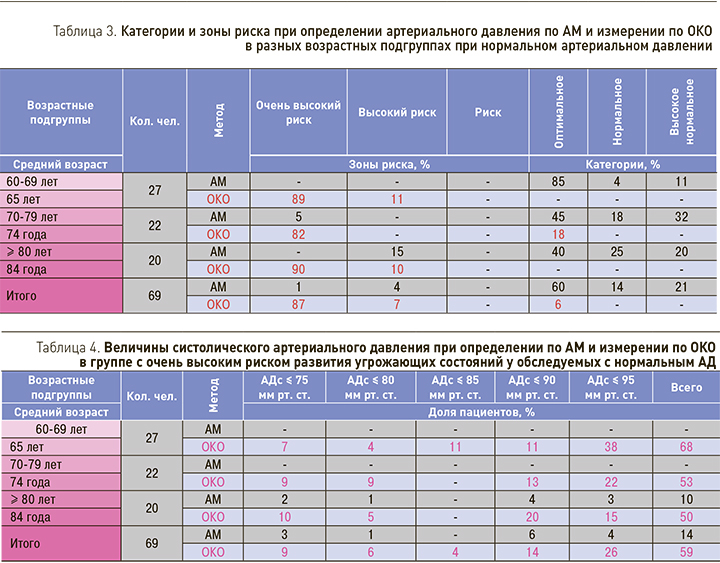

Отдельную группу составили пожилые больные с оптимальным, нормальным и высоким нормальным АД, определенным по АМ. Из результатов, полученных при обследовании 263 человек, для анализа были взяты данные 69 больных старшей возрастной группы. Оказалось, что АДс, определенное по АМ, в первой подгруппе (60–69 лет) выше, чем измеренное по ОКО в среднем на 20 мм рт.ст. (рис. 4).

У 89% обследованных пациентов этой подгруппы (табл. 3) АДс было ниже 100 мм рт.ст. Следовательно, они находились в зоне очень высокого риска развития угрожающих состояний.

При этом у 38% АДс было ниже 95 мм рт.ст., у 22% – ниже 90 и 85 мм рт.ст. и у 11% – ниже 80 и 75 мм рт.ст. (табл. 4).

Во второй подгруппе (70–79 лет) АДс, определеное по АМ, в среднем было выше измеренного по ОКО на 24 мм рт.ст. (рис. 4). В зоне очень высокого риска находились 82% обследованных пациентов (см. табл. 3). У 22% из них АДс было ниже 95 мм рт.ст., у 13% – ниже 90 мм рт.ст., у 18% – ниже 80 и 75 мм рт.ст. (см. табл. 4).

В третьей подгруппе (80 и более лет) АДс, определеное по АМ, в среднем было выше измеренного по ОКО на 31 мм рт.ст. (рис. 4). В зоне очень высокого риска по ОКО находились 90% обследованных пациентов (см. табл. 3). У 15% из них АДс было ниже 95 мм рт.ст., у 20% – ниже 90 мм рт.ст. и у 15% – ниже 80 и 75 мм рт.ст. (см. табл. 4).

Таким образом, 87% больных в возрасте 60 лет и выше с оптимальным, нормальным и высоким нормальным АД, определенным по АМ, находились в зоне очень высокого и чрезвычайного риска развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга.

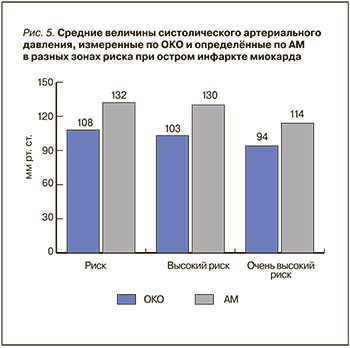

Чтобы оценить меру риска для здоровья и жизни пожилых людей снижения АДс до таких величин при его определении на аппаратуре, адаптированной к АМ, мы пронализировали результаты определения АД по АМ у больных ОИМ (рис. 5, табл. 5, 6).

Здесь опасны как недооценка врачом тяжести состояния больного, так и соблазн снизить давление для уменьшения нагрузки на сердце.

По полученным данным, у 5 больных, находящихся при обследовании в зоне риска развития угрожающих состояний (АДс ≤110 мм рт.ст.), АДс по АМ равнялось в среднем 132 мм рт.ст. (рис. 5). У 3 (60%) из них регистрировалось высокое нормальное АДс, у 1 (20%) – оптимальное, еще у 1 (20%) АДс было выше 140 мм рт.ст. (табл. 5).

У 6 больных с ОИМ, находящихся в зоне высокого риска развития угрожающих состояний, АДс, определенное по АМ, в среднем равнялось 130 мм рт. ст. У 3 (50%) из них оно было выше 140 мм рт.ст., еще у 3 (50%) – на уровне оптимального и нормального.

У 11 больных с ОИМ, находящихся в зоне очень высокого риска развития угрожающих состояний (см. табл. 5), АДс, определенное по АМ, равнялось в среднем 114 мм рт.ст. (рис. 5). При этом у 9 (82%) из них оно было на уровне оптимального, у 2 (18%) – на уровне нормального и высокого нормального давления.

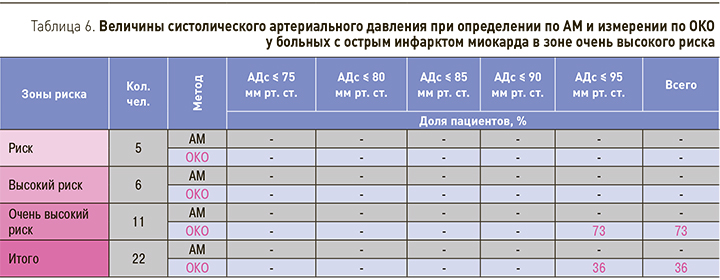

Интересные результаты дал дальнейший анализ данных, полученных при обследовании больных с ОИМ (табл. 6).

В то время как с АДс ниже 95–75 мм рт.ст. при определении по ОКО (см. табл. 4) оказались 68% обследованных пациентов в возрасте 60–69лет, 53% – в возрасте 70–79 лет и 50% – в возрасте 80 лет и старше, при ОИМ (табл. 6) только 8 (73%) больных с ОИМ имели АДс, равное 95–90 мм рт.ст., и ни один из них не имел АДс ниже 90 мм рт.ст.

По-видимому, они умерли, а абсолютное большинство пожилых пациентов с оптимальным, нормальным и высоким нормальным АД по АМ, данные которых рассматривались выше, находились в зоне столь низкого давления, которое неизбежно создавало угрозу их здоровью и жизни.

Заключение

Таким образом, результаты выполненных исследований показывают, что врачи, руководствуясь определением АД по АМ, делали ошибки в диагностике и назначении лекарственных средств, нередко подвергая риску здоровье и жизнь обследуемых пациентов старшей возрастной группы.