В 2015 г. число больных артериальной гипертензией (АГ) насчитывало около 1,13 млрд человек в мире, а к 2025 г. по прогнозам экспертов достигнет 1,5 млрд человек. Распространенность АГ среди взрослого населения в общей популяции составляет 30–45%, практически не различаясь в странах с высоким и низким уровнем дохода [3, 14, 26]. АГ признана наиболее значимым фактором риска возникновения таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт, занимающих, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лидирующие места в списке причин смерти [2].

В большинстве случаев развитие острых органных поражений при АГ происходит во время резких колебаний (подъемов) артериального давления (АД) [23]. Под термином «гипертонический криз» (ГК) понимается состояние с выраженным повышением АД (обычно за таковые принимают значения систолического АД >180 мм рт.ст. и/или диастолического АД >120 мм рт.ст.), которое сопровождается появлением или усугублением клинических симптомов, связанных с поражением органов-мишеней, и требует быстрого, контролируемого снижения АД [28, 33]. В настоящее время имеются существенные различия в определениях ГК в российских и европейских рекомендациях, а также в спектре препаратов, используемых для их купирования.

Согласно российским клиническим рекомендациям (2016), в зависимости от факта наличия или отсутствия повреждения органов-мишеней ГК подразделяются на осложненные (жизнеугрожающие) и неосложненные (нежизнеугрожающие) [4, 5, 9]. ГК считается осложненным при резком повышении АД с развитием гипертонической энцефалопатии, инсульта, острого коронарного синдрома (ОКС), острой левожелудочковой недостаточности, расслаивающей аневризмы аорты или субарахноидального кровоизлияния, а также при преэклампсии или эклампсии беременных, травме головного мозга и приеме наркотических средств [4].

В обновленных в 2018 г. рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейского общества по артериальной гипертензии (ESH) используются понятия «экстренные» и «неотложные» состояния при АГ, по сути близкие к осложненным и неосложненным ГК. Однако европейские эксперты фокусируют основное внимание на диагностике и лечении «экстренных» ситуаций, исключив из числа случаев, относящихся к ГК, ситуации неосложненного острого повышения АД. Такое решение обусловлено тем, что риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с выраженным повышением АД без острого поражения органов-мишеней и бессимптомной неконтролируемой АГ существенно не различается, а госпитализация не улучшает прогноз и контроль над АД. «Экстренные» ситуации характеризуются относительно внезапным началом (от минут до нескольких часов), индивидуально высоким подъемом АД и появлением или усугублением субъективных и объективных признаков поражения органов-мишеней. Бессимптомное повышение АД само по себе не является ни основанием для диагноза ГК, ни поводом для экстренной госпитализации. ГК могут развиваться как при эссенциальной, так и при симптоматической АГ, при этом не имеет значения, какое именно АД (систолическое или диастолическое) повысилось. К особенностям ГК можно отнести отсутствие прямой зависимости между уровнем АД и тяжестью криза: у одного и того же больного возможны индивидуальные колебания уровней АД, при которых он развивается [5, 28, 32, 33].

Факторы, провоцирующие развитие ГК, подразделяют на экзогенные и эндогенные. К экзогенным факторам относят психоэмоциональные стрессовые ситуации, физическую нагрузку, неблагоприятные метеорологические условия, избыточное потребление алкоголя, поваренной соли и жидкости, прием контрацептивов, низкую приверженность к лечению или полную отмену антигипертензивных препаратов (прежде всего бета-адреноблокаторов или клонидина), прием некоторых других лекарственных препаратов. Эндогенными факторами считают климакс у женщин, острую ишемию миокарда (приступ стенокардии, инфаркт, сердечную астму) и мозга (в том числе «рикошетные» ГК), резкое нарушение почечной гемодинамики (включая гиперпродукцию ренина, вторичный альдостеронизм), рефлекторные влияния со стороны внутренних органов (при аденоме простаты, нефроптозе, холецистите, панкреатите), атеросклероз экстракраниальных артерий с «повреждением» барорецепторного аппарата и синдром апноэ во сне (гипоксия, активация симпатических влияний, повышение внутричерепного давления) [5, 6, 9, 11, 22].

Тактика и цели лечения при наблюдаемом резком повышении АД определяются прежде всего наличием или отсутствием органных поражений [15, 22, 29, 31, 33].

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННЫМ ОСТРЫМ ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

В отсутствие острого поражения органов-мишеней лечение может проводиться амбулаторно, однако его необходимо начинать незамедлительно. При первом неосложненном ГК у больных с неясным генезом АГ, при плохо купируемом ГК, а также при частых повторных ГК показана госпитализация в кардиологическое отделение стационара. Лечение можно начинать с помощью пероральных препаратов, при этом скорость снижения АД не должна превышать 25% за первые 2 ч, с последующим достижением целевого АД в течение нескольких часов (но не более 24 ч) и дальнейшим подбором постоянной антигипертензивной терапии [5, 27, 30, 31].

При выборе препарата для лечения неосложненного резкого повышения АД необходимо учитывать эффективность предшествующего назначения антигипертензивных средств, противопоказания к их приему, а также наличие сопутствующих заболеваний. Из пероральных препаратов в России в этом случае используют средства с относительно быстрым и коротким действием: каптоприл, моксонидин, нифедипин, клонидин, пропранолол [5].

Количество исследований по сравнению эффективности различных пероральных препаратов в лечении ГК ограниченно. В отечественной работе изучалась эффективность каптоприла, моксонидина, а также комбинаций каптоприла с нифедипином и моксонидина с нифедипином при ГК. В него были включены 326 пациентов в возрасте от 45 до 89 лет с неотложными состояниями, не угрожающими жизни, обратившихся в скорую медицинскую помощь (СМП) по поводу повышения АД. Было установлено, что пероральный прием моксонидина был более эффективен у пациентов с симпатикотонией, а каптоприла – у пациентов без повышения симпатической активности [7].

В другом исследовании с участием 212 пациентов с АГ и ГК сравнивалась эффективность перорального и сублигвального приема каптоприла. Было выявлено, что 10-минутное снижение систолического, диастолического и среднего АД было более выражено в группе больных, принимавших каптоприл сублингвально [20–22]. Терапевтический эффект каптоприла наблюдался уже через 10 мин и достигал своего пика спустя 25–30 мин после подъязычного приема. В стандартной дозе 25 мг сублингвально каптоприл позволяет достигнуть снижения АД до 30% от исходного.

При сравнении каптоприла с нифедипином в лечении неосложненного ГК отмечалось меньшее количество побочных эффектов [24]. В метаанализе, проведенном бразильскими авторами, оценивались данные 16 рандомизированных клинических исследований (РКИ), включивших в общей сложности 769 пациентов. Результаты показали, что ингибиторы АПФ, в частности каптоприл, оказывали превосходный терапевтический эффект при лечении АГ, в том числе ГК. По сравнению с блокаторами медленных кальциевых каналов каптоприл показал лучший результат в отношении эффективности и меньшей частоты побочных эффектов. Таким образом, каптоприл идеально подходит в качестве препарата первой линии при неосложненных ГК, за исключением клинических ситуаций, когда его применение противопоказано (например, при беременности) [30].

В последние годы появилось немало критических работ по применению обычных (коротко действующих) форм нифедипина, особенно относительно его сублингвального использования, для купирования ГК. Выявлена высокая частота развития тяжелых осложнений, связанных с быстрым неконтролируемым снижением АД и гиперактивацией симпатоадреналовой системы, которые приводят к ухудшению церебрального и коронарного кровотока [8]. Поэтому он не должен назначаться для лечения ГК, а при приеме внутрь (5–10 мг) следует соблюдать большую осторожность (при доказанной неэффективности других препаратов). Нифедипин противопоказан больным ОКС (в том числе с перенесенным инфарктом миокарда) и инсультом.

В случае выявления при резком повышении АД острого органного осложнения показана срочная госпитализация в стационар и назначение внутривенных антигипертензивных средств [4, 14].

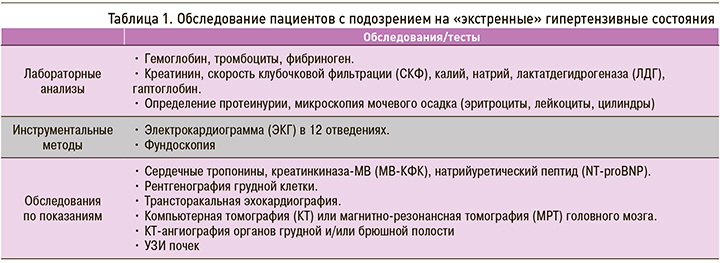

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ЭКСТРЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Основные методы обследования пациентов с неотложными состояниями при АГ представлены в таблице 1. Стандартное обследование включает проведение фундоскопии, снятие электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях, выполнение общего анализа крови, оценку уровня креатинина, электролитов, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и гаптоглобина, определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), микроскопию мочевого осадка, тест на беременность (у пациенток репродуктивного возраста).

Дальнейшие диагностические шаги определяются симптомами поражения органов-мишеней. В случае клинических проявлений ОКС показано определение уровня сердечных тропонинов, при острой сердечной недостаточности – мозгового натрийуретического пептида или его прогормона (NT-proBNP) и проведение рентгенографии органов грудной клетки. КТ-ангиография грудной клетки или брюшной полости проводится при подозрении на острое расслоение аорты, КТ/МРТ головного мозга – при наличии неврологической симптоматики, УЗИ почек – при подозрении на поражение почек или стеноз почечных артерий. Эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование выполняется при появлении признаков ишемии миокарда, сердечной недостаточности или диссекции грудной аорты [14].

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЭКСТРЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

В соответствии с российскими клиническими рекомендациями, лечение пациентов с осложненными ГК следует проводить в отделении неотложной кардиологии или в палате интенсивной терапии терапевтического или кардиологического отделения, а в случае развития инсульта – в нейрореанимации. В большинстве случаев, за исключением пациентов с расслаивающей аневризмой аорты и тяжелой острой левожелудочковой недостаточностью (отеком легких), перед врачами стоит задача снизить АД не более чем на 25% от исходного, в первые 2 ч, а затем осторожно продолжать дальнейшее постепенное снижение АД в течение нескольких часов вплоть до нормальных значений, но не более чем за 24–48 ч [4, 15, 19, 28, 33]. При расслоении аорты и отеке легких рекомендовано быстрое снижение АД на 25% от исходного в течение 5–10 мин, а оптимальное время для достижения целевого уровня систолического АД (100–110 мм рт.ст.) должно составлять не более 20 мин. К сожалению, данных, позволяющих более точно определить скорость и выраженность снижения АД, недостаточно, поэтому рекомендации экспертов оставляют решение этого вопроса в компетенции врача. При этом рекомендуется использовать в первую очередь внутривенные формы лекарственных препаратов с последующим переходом на таблетированную терапию.

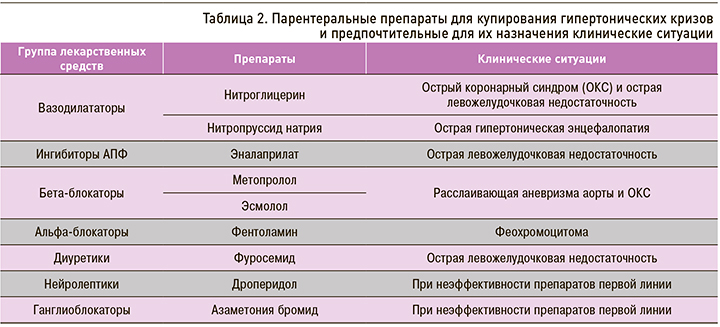

Применяемые для лечения ГК в России парентеральные препараты и предпочтительные для их назначения клинические ситуации представлены в таблице 2.

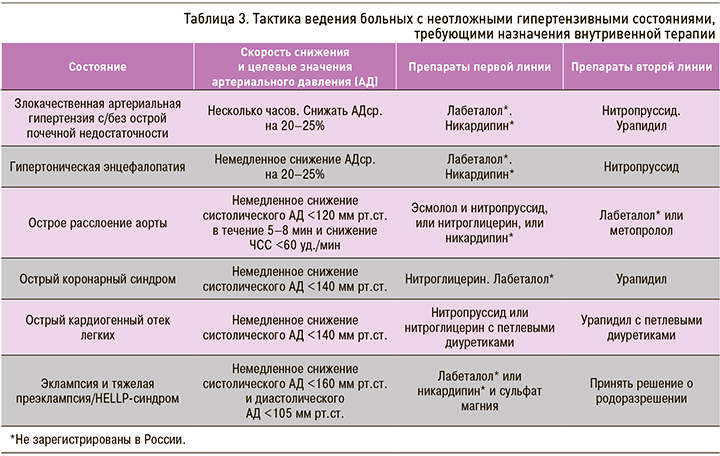

Согласно рекомендациям ESC/ESH (2018), группу больных с неотложными гипертензивными состояниями составляют пациенты со злокачественной гипертензией, инсультом (ишемическим или геморрагическим), ОКС, острой левожелудочковой недостаточностью (отеком легких), расслоением аорты и беременные с развивающейся тяжелой преэклампсией/эклампсией [33]. Следует отметить, что наиболее часто рекомендуемые при большинстве этих состояний внутривенные антигипертензивные средства – лабетолол и никардипин – в России не зарегистрированы и не применяются, что ограничивает выбор препаратов для быстрого снижения АД.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Злокачественной называется АГ с уровнем повышения АД, соответствующим 3 степени (систолическое АД ≥180 мм рт.ст. и/или диастолическое АД ≥110 мм рт.ст.), сопровождающаяся изменениями на глазном дне (кровоизлияния, отек соска зрительного нерва), микроангиопатиями, синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), в редких случаях энцефалопатией, острым почечным повреждением. Термин «злокачественная» объясняется высоким риском неблагоприятного исхода в случае отсутствия адекватного лечения.

Из-за низкой встречаемости этого состояния качественных контролируемых клинических исследований по лечению злокачественной АГ не проводилось. Терапию необходимо проводить с помощью внутривенного введения лекарственных средств с коротким периодом полувыведения: лабетабола, никардипина, нитропруссида натрия или урапидила. Рекомендовано постепенное снижение АД в среднем на 20–25% от исходного уровня в течение нескольких часов. Эксперты также обращают внимание на то, что пероральный прием ингибиторов АПФ (каптоприл), блокаторов рецепторов ангиотензина II (кандесартан) или бета-блокаторов (пропранолол, метопролол) может быть также эффективным у больных злокачественной АГ, поскольку ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) активируется ишемией почек [14, 17, 29].

ДРУГИЕ СОСТОЯНИЯ С ВЫРАЖЕННЫМ ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Наиболее быстрое снижение АД показано пациентам с ГК, осложненным расслоением аорты.

В таких случаях рекомендуется немедленное снижение систолического АД <120 мм рт.ст. в течение 5–8 мин. При этом целевая частота сердечных сокращений (ЧСС) не должна превышать 60 ударов в минуту [5, 18, 33].

Препаратами выбора в случае расслоения аорты служат эсмолол в комбинации с нитропруссидом натрия, нитроглицерином или никардипином, а в качестве альтернативных средств могут рассматриваться лабеталол и метопролол. Препараты вводятся исключительно в инъекционной форме ввиду высокой вероятности фатального исхода и необходимости быстрого достижения целевого АД [14].

Задачей лечения пациента с ГК, осложненным острой левожелудочковой недостаточностью c развитием кардиогенного отека легких, служит немедленное снижение уровня систолического АД <140 мм рт.ст. К применению в таких ситуациях рекомендованы петлевые диуретики (фуросемид) в сочетании с нитропруссидом натрия, нитроглицерином либо урапидилом [5, 28].

Одним из состояний, ассоциированных с осложненным ГК, может быть ОКС. Целью антигипертензивной терапии в этом случае, как и при острой левожелудочковой недостаточности, является немедленное снижение систолического АД <140 мм рт.ст. с помощью бета-блокаторов (лабеталола, эсмолола или метопролола), нитроглицерина или урапидила [1, 14].

Особую сложность представляет проведение адекватной антигипертензивной терапии при инсульте как геморрагического, так и ишемического типа, поскольку повышенное АД при остром нарушении кровообращения головного мозга выступает компенсаторным механизмом, направленным на улучшение церебральной перфузии.

Согласно рекомендациям ESC/ESH (2018), пациентам с геморрагическим инсультом не рекомендуется быстрое снижение систолического АД, если оно не превышает 200 мм рт.ст. Интенсивная антигипертензивная терапия у таких больных не только не уменьшает показатели смертности и инвалидности, но и сопровождается более частым развитием осложнений [14, 38]. В то же время у пациентов с геморрагическим инсультом и чрезмерно повышенным систолическим АД (>220 мм рт.ст.), интенсивное его снижение с помощью внутривенных препаратов до уровня <180 мм рт.ст. может быть целесообразным [14, 37].

Влияние снижения АД на прогноз в остром периоде ишемического инсульта изучено меньше. Ключевой момент в вопросе назначения антигипертензивных средств – планирование тромболитической терапии (ТЛТ). Если пациенту планируется тромболизис, АД необходимо снизить и поддерживать на уровне ниже 180/105 мм рт.ст. как минимум в течение 24 ч после выполнения ТЛТ, что обусловлено повышенным риском развития мозговых кровоизлияний [6, 10, 12, 36].

А вот нужно ли снижать АД пациентам с ишемическим инсультом, которым не предполагается тромболизис, в настоящее время не установлено. У пациентов с чрезмерно высоким систолическим и/или диастолическим АД (>220 и/или >120 мм рт.ст. соответственно) решение о назначении антигипертензивной терапии должно приниматься в зависимости от клинической ситуации. При этом целесообразно снижать АД не более чем на 15% от исходного значения под тщательным контролем уровня АД в течение первых суток [6, 12, 14, 25]. К предпочтительным препаратам для лечения ГК, осложнившегося развитием инсульта, относят лабеталол, никардипин, эналаприлат или урапидил.

АГ встречается в 5–10% случаев беременности и выступает одной из ведущих причин заболеваемости и смертности женщины и плода. В период беременности выделяют следующие формы АГ: хроническую (предшествует беременности или манифестирует до 20-й недели беременности), гестационную (дебютирует после 20-й недели беременности), хроническую с гестационной АГ и протеинурией, а также преэклампсию (гестационная АГ с выраженной протеинурией (> 0,3 г/сут)).

К состояниям, требующим неотложного вмешательства, у беременных относят повышение систолического АД >170 мм рт.ст. и/или диастолического АД >110 мм рт.ст., тяжелая преэклампсия/эклампсия, а также HELLP-синдром, включающий гемолиз, повышение активности ферментов печени и тромбоцитопению [13, 14, 33, 35, 39]. Целью антигипертензивной терапии в этих ситуациях является снижение АД до уровня <160/105 мм рт.ст.

Чтобы избежать резкого перепада давления и нарушения перфузии плаценты, снижать АД при лечении преэклампсии следует постепенно – на 20–25% от исходного в течение первых нескольких минут, а затем до целевого уровня в последующие несколько часов [13, 33, 39]. Лекарственная терапия при тяжелой преэклампсии заключается во внутривенном введении лабеталола или никардипина с последующим пероральным приемом метилдопы, бета-блокаторов или блокаторов кальциевых каналов [16, 31]. Для профилактики эклампсии и в случае развития судорожного синдрома рекомендовано применение сульфата магния. Использование гидралазина у беременных при АГ не считается более методом выбора, так как ассоциировано с большим количеством побочных явлений, однако его применение по-прежнему возможно при неэффективности других препаратов.

Беременным запрещается внутривенно вводить нитропруссид натрия в связи с риском отравления плода цианидами, также им противопоказаны ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II и прямые ингибиторы ренина (алискирен) из-за доказанного тератогенного эффекта. При развитии отека легких на фоне преэклампсии назначается нитроглицерин в виде постоянной внутривенной инфузии с начальной скоростью 5 мкг/мин [14].

Родоразрешение показано в срочном порядке при преэклампсии, сопровождающейся расстройством зрения или гемостаза, а также на 37-й неделе беременности при бессимптомном течении [14, 24].

Тактика ведения больных с неотложными гипертензивными состояниями, требующими назначения внутривенной терапии, суммирована в таблице 3.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ

Наиболее распространенная ошибка в лечении гипертонического криза – агрессивное, слишком быстрое снижение АД в стремлении достичь его нормальных значений. Это не только не приносит пользу, но и может быть опасным для пациента и угрожать развитием органных поражений, например, острым нарушением мозгового кровообращения. Особенно это относится к пациентам с длительно протекающей АГ, что объясняется адаптацией внутренних органов к перфузии при повышенных значениях АД [14, 33, 34]. Другими возможными ошибками при лечении ГК являются:

- парентеральное введение антигипертензивных препаратов при неосложненном ГК;

- применение для купирования ГК сублингвального и/или перорального коротко действующего нифедипина. Препарат вызывает ишемию мозга, почек, миокарда из-за быстрого и непрогнозируемого снижения АД;

- применение диуретиков в сочетании с антигипертензивными средствами на фоне уменьшения внутрисосудистого объема крови, характерного для осложненного ГК. В этом случае возможно очень резкое снижение АГ;

- применение дибазола. Чревато кратковременным, рикошетным подъемом АД;

- применение папаверина и других спазмолитиков. Эти препараты обладают низкой эффективностью, кроме того, папаверин ухудшает мозговой кровоток за счет расширения мозговых сосудов и усиления локального отека мозга, что ведет к увеличению вероятности развития инсульта;

- назначение седативных средств (диазепам и т.п.). Эти препараты способны маскировать серьезную неврологическую симптоматику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ключевым вопросом при выборе тактики ведения больных с острым повышением АД является наличие жизнеугрожаемых поражений органов-мишеней. При выявлении злокачественной АГ, гипертонической энцефалопатии, инсульта, ОКС, острой левожелудочковой недостаточности, расслаивающей аневризмы аорты, тяжелой преэклампсии или эклампсии беременных показана экстренная госпитализация в отделения неотложной терапии и внутривенное назначение соответствующих антигипертензивных средств. При отсутствии острых поражений органов-мишеней лечение может начинаться с назначения пероральных форм быстро действующих лекарственных препаратов. При этом в российских и международных рекомендациях имеются значимые различия как в классификации состояний, связанных с острым повышением АД, так и выборе препаратов для их купирования.

Накопленная доказательная база не позволяет выделить превосходства определенного класса препаратов или какого-либо лекарственного средства при целом ряде осложненных и неосложненных ГК, а качественных рандомизированных исследований для определения тактики лечения и выбора препарата в некоторых ситуациях, осложняющих ГК, недостаточно ввиду неотложности этих состояний. Выбор препарата основывается прежде всего на понимании патофизиологических основ ГК, ожидаемых побочных эффектов лекарственных средств и имеющихся противопоказаний к их применению.