Инфаркт миокарда (ИМ) остается одной из ведущих причин инвалидизации и смерти населения развитых стран мира, несмотря на очевидные успехи в его диагностике и лечении. По данным Росстата, уровень смертности от ИМ в России в 2012–2017 гг. снизился на 12%, тем не менее показатели летальности от этого заболевания в нашей стране значительно превышают таковые в большинстве стран Европы и Северной Америки [1, 2]. Своевременное выявление и скорейшее начало лечения ИМ позволяет снизить частоту развития осложнений и уровень как госпитальной, так и отдаленной летальности.

Согласно 4-му Универсальному определению инфаркта миокарда (2018), предпочтительными маркерами для верификации повреждения миокарда являются сердечные тропонины I (сТнI) и Т (cTнT), а для их определения рекомендуются высокочувствительные (вчTн) методы [3]. Следует отметить, что, несмотря на все достоинства, сердечные тропонины не лишены ряда существенных недостатков, в частности, они недостаточно информативны в первые часы заболевания. Тесты на вчТн содержат разные комплексы моноклональных антител, связывающихся с различными эпитопами, поэтому имеют разные значения 99-й процентили, диагностические уровни, а также алгоритмы измерения и интерпретации результатов, что не позволяет проводить сравнение уровней вчТн, определенных с помощью тестов различных производителей. Необходимость серийной оценки уровня вчТн, высокая стоимость данной методики и отсутствие так называемых прикроватных экспресс-тестов ограничивают возможности их повсеместного применения и в ряде случаев могут приводить к задержке выбора тактики ведения больного. Данные нескольких крупных зарубежных национальных исследований показали, что внедрение в практику высокочувствительных методов определения тропонинов вместо тестов стандартной чувствительности привело к увеличению частоты выявления ИМ, росту количества проведенных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), но не было сопряжено со снижением уровня летальности и повторных ИМ [4, 5].

Среди предложенных в последние десятилетия новых маркеров повреждения и некроза миокарда особый интерес представляет сердечная форма белка, связывающего жирные кислоты (сБСЖК), являющегося цитозольным белком кардиомиоцитов и отвечающего за внутриклеточный транспорт жирных кислот и других липофильных соединений. сБСЖК является ранним маркером повреждения миокарда, увеличение концентрации которого в крови отмечается уже через час после возникновения клинических проявлений, максимальные концентрации определяются через 6 ч, а возвращение к нормальным значениям в сроки от 18 до 24 ч [6]. В 2011 г. эксперты Европейского общества кардиологов в рекомендациях по ведению пациентов с ОКС без подъема сегмента ST указали, что определение сБСЖК может улучшить диагностику в ранние сроки заболевания [7]. Однако вплоть до настоящего времени в среде экспертов нет единого мнения относительно роли и места сБСЖК в верификации диагноза ИМ [8].

Учитывая особенности кинетики, одновременное определение сразу нескольких маркеров повреждения и некроза миокарда представляется целесообразным для увеличения диагностической эффективности. Среди преимуществ мультимаркерного подхода отмечается возможность в ряде случаев более быстро и достоверно исключать диагноз ИМ без необходимости серийного определения сердечных тропонинов, что может позволить сократить сроки и частоту госпитализаций, а также уменьшить экономические затраты [9–11].

Возможности определения сБСЖК в сочетании с другими маркерами повреждения миокарда в диагностике ОКС были изучены в ряде работ. Так, R. Body с соавт. (2011) выявили, что одномоментная оценка уровней сБСЖК и сТнI позволяет более достоверно исключать диагноз ИМ по сравнению с совместным определением миоглобина, сТнI и MB-КФК [12]. C.G. McMahon и соавт. (2012) показали, что совместное определение сБСЖК и сТнI обладает более высокой диагностической эффективностью как для подтверждения, так и исключения диагноза ИМ в ранние сроки по сравнению с применением только тропонинового теста или его комбинации с МВ-КФК или миоглобином [13].

L.H. Jacobs и соавт. (2015) предложили сочетанное определение копептина, сБСЖК и сТнI для улучшения точности диагностики у пациентов с болями в грудной клетке, особенно в первые 3 ч с момента их возникновения [14]. В работе отечественных авторов было показано, что применение мультимаркерного подхода с одновременным определением уровней сТнТ, МВ-КФК и сБСЖК в течение первых 3 и 6 ч после развития клинических проявлений ИМ было значительно более эффективным, чем определение каждого из маркеров в отдельности [15].

Рядом авторов было отмечено преимущество сочетанного определения сБСЖК и вчТн по сравнению с определением только вчТн и их комбинации с другими биомаркерами в диагностике ОКС, особенно в ранние сроки заболевания [16–19], хотя в некоторых работах эти результаты не получили подтверждения [20].

В 2017 г. появилось первое сообщение о разработке и клиническом применении за рубежом экспресс-теста SensAheart, основанного на комбинированном определении сБСЖК и сТнI [21], а в 2018 г. российскими учеными был разработан аналогичный отечественный тест «КАРД-ИНФО 1+1» (ООО «КАРДИО-Плюс», Обнинск), который обеспечивает выполнение одноэтапного экспресс-анализа in vitro для выявления сБСЖК и cTnI в капиллярной крови, сыворотке или плазме крови.

Таким образом, целью нашей работы было оценить диагностическую эффективность нового экспресс-теста «КАРД-ИНФО 1+1» для качественного одновременного определения содержания сердечного белка, связывающего жирные кислоты, и сердечного тропонина I у пациентов с острым коронарным синдромом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

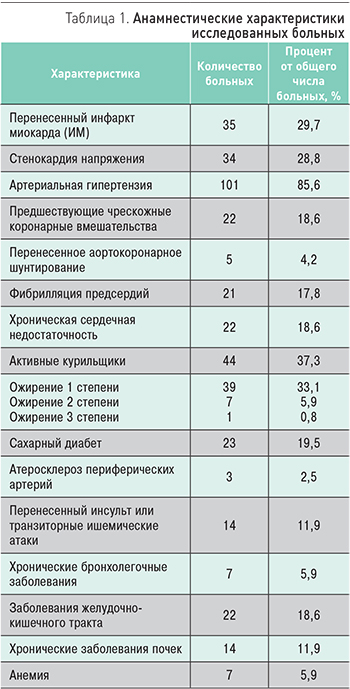

В исследование были включены 118 пациентов (средний возраст 63,8±1,2 года, 65,3% мужчин), поступивших в 9-е отделение анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова» Департамента здравоохранения г. Москвы с направительным диагнозом «острый коронарный синдром», типичными ангинозными болями длительностью не менее 20 мин и давностью с начала болевого синдрома 1–24 ч, подписавших информированное согласие на участие в исследовании. Критериями невключения являлись наличие острого нарушения мозгового кровообращения, острой ишемии конечностей или других органов, тяжелых травм, ожогов и кардиохирургических вмешательств в течение предшествующего месяца. Проведение исследования было одобрено независимым этическим комитетом РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Основные анамнестические характеристики исследованных больных представлены в таблице 1.

Диагноз ИМ устанавливался согласно Третьему универсальному определению инфаркта миокарда (ESC/ACCF/AHA/WHF, 2012) [22] на основании выявления типичной динамики вчТнI в сочетании хотя бы с одним из признаков:

- симптомы ишемии миокарда;

- диагностически значимая элевация сегмента ST либо впервые зарегистрированная блокада ЛНПГ;

- патологический зубец Q на ЭКГ;

- появление зон гипо-/акинеза по данным эхокардиографического исследования (ЭхоКГ);

- выявление интракоронарного тромбоза на ангиографическом или патологоанатомическом исследовании.

Маркером, используемым для верификации диагноза, являлся вчТнI, определявшийся серийно (при поступлении в стационар и спустя 3–6 ч) количественным методом с помощью анализатора Pathfast (Mitsubishi Chemical, Япония). Референсное значение, соответствовавшее 99% перцентилю, составляло 0,02 нг/мл. ЭхоКГ было выполнено 109 (92,4%) больным, коронароангиография – 95 (80,5%). У 7 умерших пациентов (5,9%) диагноз ИМ был подтвержден данными аутопсии.

Всем больным в дополнение к стандартным диагностическим процедурам при поступлении выполнялось качественное определение содержания сБСЖК и сТнI с помощью экспресс-теста «КАРД-ИНФО 1+1» (ООО «КАРДИО-Плюс», Россия) с аналитической чувствительностью к сБСЖК – 7 нг/мл, к сТнI – 1,2 нг/ мл. Тестирование на содержание биомаркеров проводили непосредственно после взятия крови. Принцип действия теста основан на иммунохроматографическом методе. Тест-полоска, укрепленная в пластиковой кассете, содержит моноклональные мышиные антитела к сБСЖК и сТнI. Один клон антител конъюгирован с красителем (коллоидным золотом), другой нанесен в виде узких линий в тестовой зоне тест-полоски. При внесении образца жидкость начинает мигрировать вдоль тест-полоски по принципу тонкослойной хроматографии. При наличии определяемых антигенов происходит их связывание с моноклональными антителами с образованием специфического иммунного комплекса и появлением окрашиваемых линий в соответствующих каждому кардиомаркеру тестовых зонах. Тест расценивается как положительный в случае появления двух или трех четких розовых линий – одной или двух в тестовых зонах, определяющих наличие сБСЖК или сТнI, а также в контрольной зоне. При появлении розовой линии только в контрольной зоне тест-полоски тест расценивался как отрицательный. Результат оценивался визуально через 15–20 мин независимым исследователем, не имевшим информации об анамнезе, ЭКГ и лабораторных данных пациента.

Диагностическая эффективность экспресс-теста «КАРД-ИНФО 1+1» оценивалась по показателям чувствительности (доля положительных результатов теста у больных ИМ), специфичности (доля отрицательных результатов теста у больных без ИМ), точности метода (доля истинно положительных и истинно отрицательных результатов среди общего количества результатов теста), положительной предсказательной значимости (ППЗ) (вероятность того, что больные с положительным результатом теста действительно имеют ИМ) и отрицательной предсказательной значимости (ОПЗ) (вероятность того, что больные с отрицательным результатом теста действительно не имеют ИМ). Указанные показатели оценивались во всей выборке, а также в зависимости от типа ЭКГ изменений и времени от начала клинических проявлений до момента проведения теста.

Период наблюдения продолжался до выписки больных из стационара.

Статистический анализ проводили с помощью программ Microsoft Excel 2013 и SPSS Statistics 22,0. Для описания показателей, представленных в виде альтернативных переменных, приведены число наблюдений и доля (в процентах). Нормальность распределения признаков оценивалась с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. При нормальном распределении признаки представляли в виде М±m, при распределении отличном от нормального – в виде медианы и межквартильного размаха (Me (Q1–Q3)). При описании показателей диагностической эффективности экспресс-теста проводился расчет 95% доверительного интервала (ДИ) с помощью углового преобразования Фишера. Для сравнения групп по качественным признакам использовался критерий χ2 по Пирсону. Различия считали достоверными при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Длительность клинических проявлений на момент проведения теста составляла 5,6±0,3 ч (1–3 ч – в 37 (31,4%), 3,1–6 ч – в 38 (32,2%) и свыше 6 ч – в 43 (36,4%) случаях). Диагноз «ИМ» был установлен у 78 пациентов (62,1%), «нестабильная стенокардия» – у 30 больных (30,1%), в 6 случаях (2,9%) были верифицированы другие заболевания сердца, в 4 (4,9%) – внесердечная патология. На ЭКГ в 61 (51,7%) случае отмечалась элевация сегмента ST, в 33 (28,0%) – депрессия сегмента ST, в 19 (16,1%) – изменения отсутствовали или носили неспецифический характер, в 3 (2,5%) – регистрировалась полная блокада ЛНПГ или ритм искусственного водителя ритма и в 2 (1,7%) случаях был впервые выявлен патологический зубец Q без отклонений сегмента ST.

Результаты теста «КАРД-ИНФО 1+1» были расценены как положительные в 76 (64,4%) случаях [в том числе положительный результат теста на сБСЖК выявлен у 74 (62,7%) больных, на сТнI – у 51 (43,2%), оба маркера дали положительную реакцию в 49 (41,5%) случаях], как отрицательные – у 42 (35,6%) больных. Случаев отсутствия реакции, потребовавших проведения повторного тестирования, не отмечалось.

Согласно окончательно установленным диагнозам, 67 (56,8%) результатов теста интерпретированы как истинно положительные, 9 (7,6%) – как ложноположительные, 31 (26,3%) – истинно отрицательные и 11 (9,3%) – ложноотрицательные. Таким образом, чувствительность теста с определением обоих маркеров составила 85,9% (95% ДИ: 77,7–91,8), специфичность – 77,5% (95% ДИ: 64,4–87,3), диагностическая точность – 83,1% (95% ДИ: 76,0–88,6), ППЗ – 88,2% (95% ДИ: 80,3–93,5), ОПЗ – 73,8% (95% ДИ: 60,5–84,3).

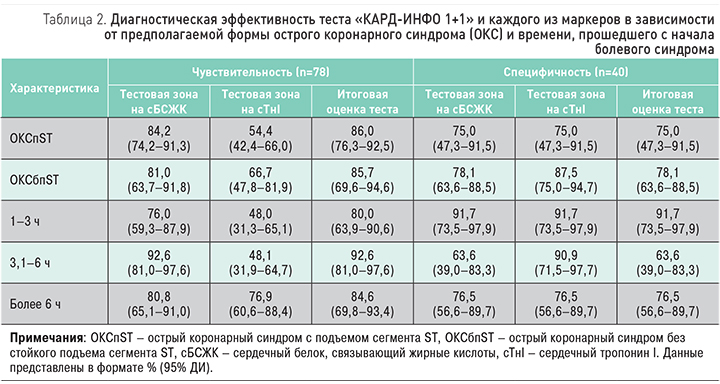

Показатели диагностической эффективности каждого из маркеров, а также их сочетания, определенные с помощью теста «КАРД-ИНФО 1+1» в зависимости от предполагаемой формы ОКС и времени, прошедшего с начала болевого синдрома, представлены в табл. 2.

Значимых различий в показателях чувствительности и специфичности экспресс-теста «КАРД-ИНФО 1+1» у пациентов с подозрением на ОКСпST и ОКСбпST не отмечалось (р >0,05). Чувствительность экспресс-теста «КАРД-ИНФО 1+1» достигала максимума в промежутке времени от 3 до 6 ч с момента возникновения болевого синдрома. Разница в специфичности в различные временные промежутки, по-видимому, связана с небольшими выборками больных без ИМ. Отмечена тенденция большей чувствительности сБСЖК, в целом, по сравнению с сТнI при несколько меньшей специфичности. Наибольшие отличия в показателе чувствительности сБСЖК по сравнению с сТнI выявлялись в ранние сроки ИМ (1–6 ч с момента появления болевого синдрома).

Из 9 случаев, расцененных как ложноположительные, положительная реакция на сБСЖК была отмечена во всех случаях, на сТнI – в 6 (66,7%).

Уровень вчТнI, определенный при поступлении в стационар одновременно с постановкой теста «КАРД-ИНФО 1+1», превышал референсное значение в 57 случаях (73,1%). Применение теста «КАРД-ИНФО 1+1» позволило выявить на 10 случаев (17,5%) ИМ больше по сравнению с первым определением вчТнI (из них 8 в первые 6 ч заболевания). Показатели специфичности определения вчТнI и теста «КАРД-ИНФО 1+1» достоверно не различались (85,0 против 77,5%, р >0,05), как и показатели диагностической точности (77,1 и 83,1% соответственно, р >0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совместное определение сБСЖК и сердечных тропонинов может позволить улучшить диагностику ОКС по сравнению с применением каждого из маркеров в отдельности. Наша работа стала первым опытом клинического применения нового отечественного экспресс-теста для качественного одновременного определения содержания сБСЖК и сТнI «КАРД-ИНФО 1+1». Полученные результаты показывают его высокую эффективность в диагностике ИМ, не уступающую определению вчТн, что, однако, требует дальнейшего подтверждения в более масштабных исследованиях.