В 2016–2017 гг. представляющая девять стран международная рабочая группа под председательством проф. Ричарда Ханта (McMaster University, Canada) разработала и приняла Международный консенсус о подготовке рекомендаций по ведению пациентов с НПВП-индуцированной гастропатией (International Consensus on Guiding Recommendations fоr Management of Patients with Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Induced Gastropathy – ICON-G) [1].

Согласно решению этой группы, каждой из стран-участниц было предоставлено право адаптировать принятые рекомендации к национальным условиям. Основываясь на этом, эксперты Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) и Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) разработали и утвердили в 2017 г. на ХIII Национальном конгрессе терапевтов «Рекомендации по профилактике и лечению эзофагогастроэнтероколопатий, индуицируемых нестероидными противовоспалительными препаратами » [2, 3]. По аналогии с аббревиатурой международного консенсуса ICON-G эти рекомендации обозначаются как ИКОН-II НПВП.

Разрабатывая и развивая это направление, мы пришли к заключению о необходимости терминологической унификации характера повреждений слизистой оболочки пищеварительной трубки, используя для этой цели буквенно-цифровую символику. Так появилась «Систематизирующая классификация мультифокальных повреждений слизистой оболочки пищеварительного тракта нестероидными противовоспалительными (НПВП) и антитромботическими (АТП) препаратами („Московская классификация”)», которая была утверждена в 2018 г. XIV Национальным конгрессом терапевтов [4, 5].

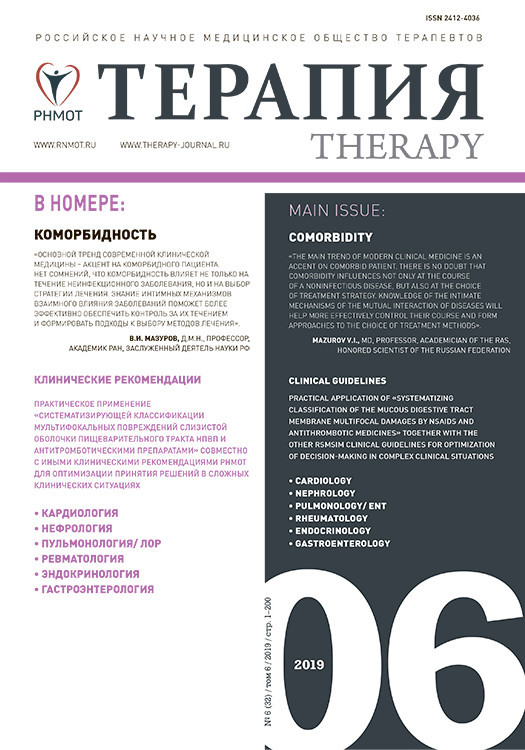

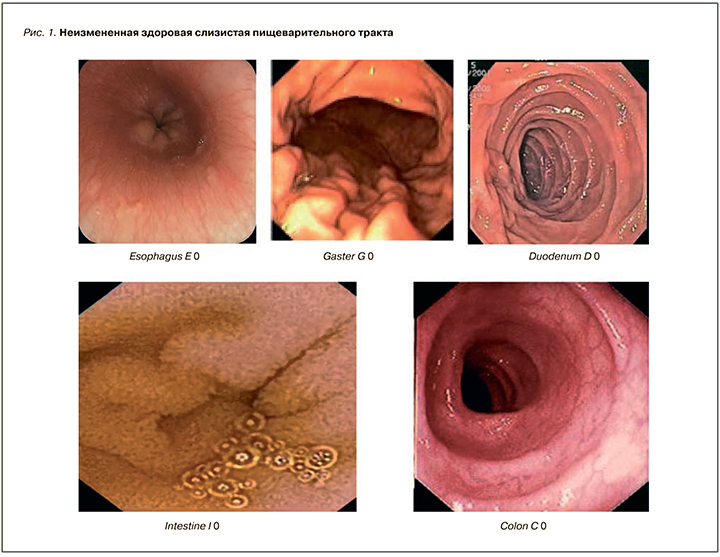

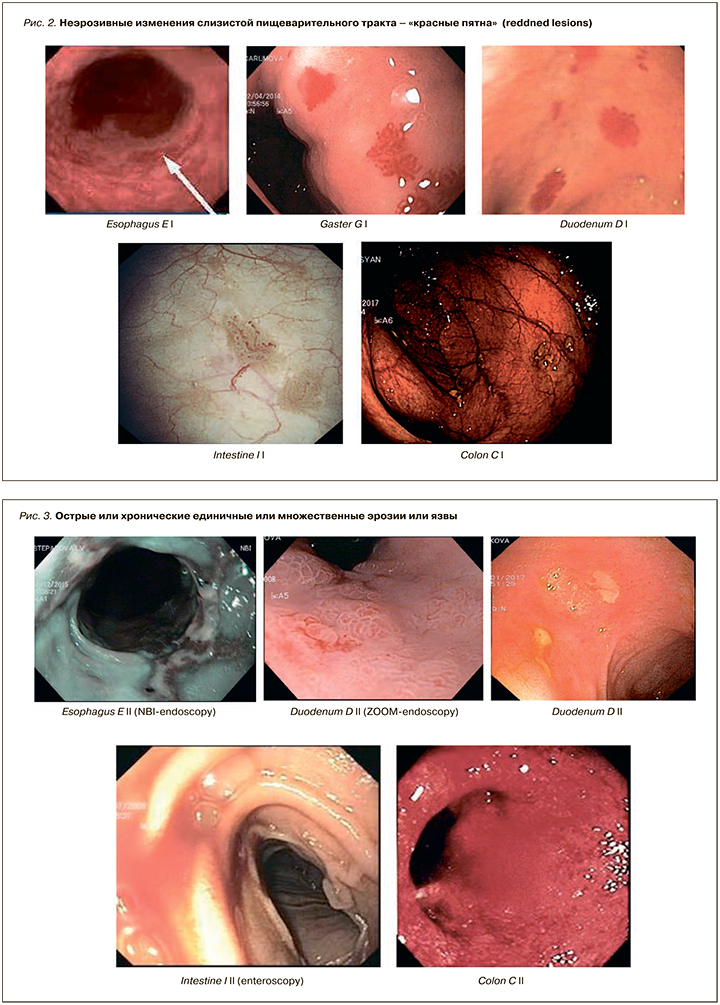

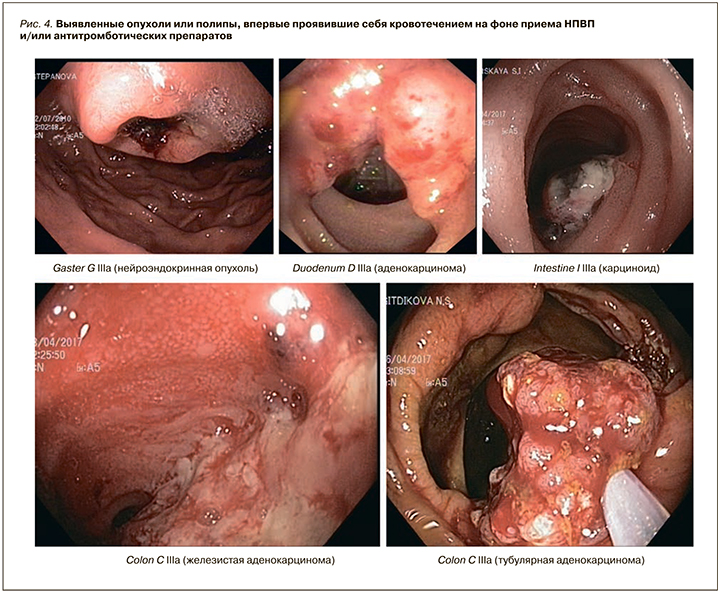

Для облегчения восприятия читателя ниже мы приводим буквенно-цифровую символику, используемую в «Московской классификации» для обозначения эндоскопически выявляемой визуальной картины повреждений слизистой пищеварительного канала, а также атлас, иллюстрирующий эту символику.

В практической деятельности мы рекомендуем пошагово применять вначале «Общую шкалу» классификации, дающую полное представление о локализации и степени лекарственного поражения пищеварительной трубки, а затем переходить к использованию «Расширенной шкалы», позволяющей принять обоснованное решение касательно дальнейшей тактики ведения каждого конкретного больного.

БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ СИМВОЛИКА «МОСКОВСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ» ОБЩАЯ ШКАЛА

Символические обозначения отделов пищеварительного канала (шрифт – латинский, курсив, прописной, жирный):

- E (esophagus – пищевод);

- G (gaster – желудок);

- D (duodenum – двенадцатиперстная кишка);

- I (intestine – тонкая кишка);

- C (colon – толстая кишка).

ЦИФРОВАЯ СИМВОЛИКА ВИЗУАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕННОГО ОЧАГА ПОВРЕЖДЕНИЯ

Здесь используются римские цифры (нежирный шрифт) – 0, или I, или II, или III, или символ ?:

0 – отсутствие всяких изменений, нет признаков кровотечения (рис. 1), здоровая слизистая;

I – неэрозивные изменения (reddned lesions) (рис. 2):

- определяется гиперемия слизистой, очаговые и диффузные геморрагические изменения. множественные очаги ангиодисплазии в виде очагов ярко-вишневого цвета неправильно округлой и неправильно овальной формы, не возвышающиеся над окружающей слизистой размером 2–5 мм, при инструментальной пальпации бледнеют. Подтекания свежей крови не выявляются;

- в узкоспектральном режиме (NBI-, FICE, i-scan) определяются либо расширенные неизвитые сосуды, либо мелкоточечные подслизистые кровоизлияния (геморрагии) в виде мелких красных пятен диаметром до 1 см;

II – выявляются эрозии, острые язвы, хронические язвы – единичные и множественные (рис. 3);

III – обнаружены кровоточащие доброкачественные или злокачественные опухоли или полипы, причиной эндоскопической находки стало внутреннее кровотечение, развившееся на фоне приема НПВП или АТП. Проведена своеобразная диагностика опухоли ex juvantibus (рис. 4);

? – вопросительным знаком обозначается ситуация неизвестности, когда обследование данного отдела пищеварительной трубки по тем или иным причинам не проведено.

БУКВЕННАЯ СИМВОЛИКА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОБНАРУЖЕННОГО ОЧАГА ПОВРЕЖДЕНИЯ

Здесь за основу нами принята распространенная в международной практике символика для оценки язвенных кровотечений лишь из желудка и двенадцатиперстной кишки (нежирным латинскими прописными буквами):

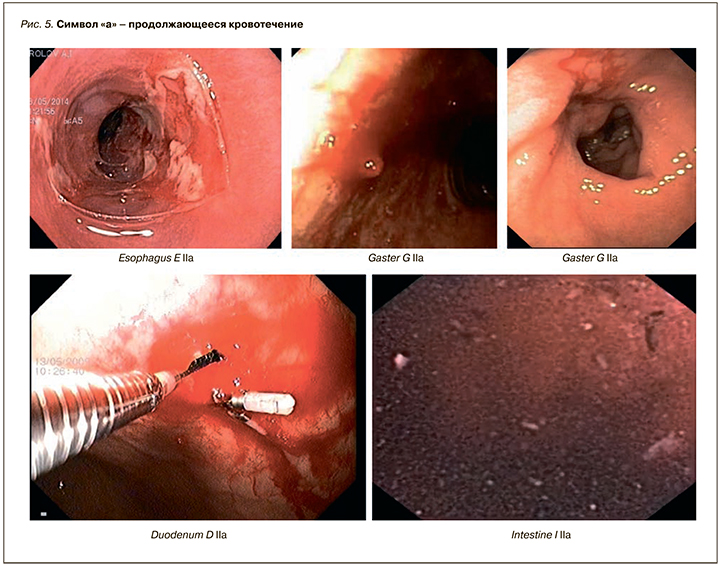

a – продолжающееся кровотечение (рис. 5);

b – перенесенное кровотечение (рис. 6).

Примеры формул общей шкалы «Московской классификации»:

- здоровая слизистая на всем протяжении пищеварительного канала – E0 G0 D0 I0 C0 (рис. 1);

- патологические изменения:

- E0 G0 DI I? CIIIb – в пищеводе и желудке нет изменений, в двенадцатиперстной кишке обнаружены неэрозивные изменения (reddned lesions), тонкая кишка не обследована, в толстой кишке выявлена опухоль с признаками перенесенного кровотечения (рис. 7);

- E0 GIIb DI I? C0 – в пищеводе и толстой кишке нет изменений, в желудке выявлены эрозивно-язвенные изменения с признаками перенесенного кровотечения, в двенадцатиперстной кишке наблюдаются неэрозивные изменения (reddned lesions), тонкая кишка не обследована (рис. 8).

Расширенная шкала «Московской классификации» позволяет принять математически обос-нованные шаги по лечебной тактике, что крайне важно не только в сложных клинических ситуациях, но и при решении вопросов юридически-правовой оценки действий врача.

Одним из наиболее спорных и сложных для принятия решения является вопрос стратификации рисков и прогнозирования развития кровотечения или тромбоза в условиях коморбидности при наличии прямых показаний к продолжению антитромботической терапии. Столь частая в клинической практике ситуация требует использования алгоритма ведения больного, заключающегося в проведении последовательных шагов каскадного решения проблемы, а именно:

- оценке состояния пациента до лечения;

- контроле возможных осложнений – определении уровня гемоглобина (Hb), наличии скрытой крови в кале, развитии синдрома диспепсии и т.д.;

- проведении верхней, нижней и/или капсульной эндоскопии [7];

- использовании шкалы «Московской классификации» в комбинации с общепринятыми шкалами стратификации рисков кровотечения (например, HAS BLED), тяжести кровопотери (например, Rockall scale) и/или тромбоза (например, CHA2DS2VASc) применительно к конкретной клинической ситуации;

- обоснованной коррекции лечения.

Клинический пример

Амбулаторный больной, 69 лет, с артериальной гипертонией, тахисистолической формой мерцания предсердий и остеоартрозом крупных суставов нижних конечностей. Получает бета-блокаторы, блокаторы медленных кальциевых каналов, кишечнорастворимую форму аспирина, клопидогрел и целекоксиб. За несколько дней до обращения к врачу отметил развитие тошноты, тяжести в эпигастрии, слабости; дважды был черный стул. При обследовании АД составило 138/76 мм рт.ст., ЧСС 84/мин, аритмия. На ЭКГ выявлена тахисистолическая форма мерцания предсердий, признаки гипертрофии левого желудочка, Hb=95 г/л. Реакция кала на скрытую кровь +, серологический тест в кале на H. pylori +.

После проведения эзофагогастро- и колоноскопии сформулировано заключение по «Московской классификации»: E0 GIIb DI I? C0 (пищевод и толстая кишка интактны, состоявшее кровотечение из эрозий желудка, неэрозивные «красные пятна» слизистой двенадцатиперстной кишки, тощая и подвздошная кишка не обследованы).

В качестве дополнения к «Московской шкале» можно рекомендовать широко применяемые в международной практике алгоритмы и шкалы [8]. В частности, в приведенном примере по шкале Rockall тяжесть кровотечения была расценена как среднетяжелая (A2), что дало основание для принятия решения о госпитализации больного не в реанимационное, а в хирургическое отделение с наблюдением терапевта, поскольку желудочное кровотечение остановлено. Стратифицированный риск рецидива кровотечения по шкале HAS BLED составил 5 пунктов, риск тромбоэмболии по шкале CHA2DS2-VASc – 4 пункта (T3) (максимальные риски по каждой шкале составляют по 9 пунктов).

Таким образом, обозначаемый буквенно-цифровыми символами окончательный диагноз выглядел следующим образом:

E0 GIIb DI I? C0; GIIb А2 Т3; стратификация рисков: вероятность повторного кровотечения по HAS BLED (5 пунктов) превышает вероятность тромбоза по CHA2DS2-VASc (4 пункта).

Было принято решение обследовать тонкую кишку, провести курс эрадикационной антихеликобактерной терапии, выборочно назначив из ингибиторов протонной помпы рабепразол или пантопразол, добавить цитопротектор ребамипид [6], заменить целекоксиб на другой селективный ингибитор ЦОГ-2, используя его только при максимальных значениях болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Профилактическая антитромботическая терапия клопидогрелом и аспирином была продолжена при мониторировании уровня Hb, АД, а также свертывающих и антисвертывающих систем крови.

Приведенный нами клинический случай взят из повседневной практики и представляет собой наглядную иллюстрацию принятия клинического решения по критериям «риск–польза» с использованием доказательных методов.