Системная красная волчанка (СКВ) относится к ревматологическим заболеваниям и является одной из причин заболеваемости и смертности молодых пациентов. Распространенность СКВ сильно варьирует в разных популяциях – от 50 до 250 случаев на 100 тыс. населения. Пик заболеваемости приходится обычно на второе–третье десятилетие жизни. Женщины детородного возраста страдают СКВ в 8–15 раз чаще мужчин.

В дебюте наблюдаются такие симптомы, как похудание, лихорадка, анемии, суставной синдром, поражение кожи [1]. Наиболее известный симптом СКВ – появление эритематозных пятен на носу и щеках с образованием фигуры «бабочки» [2]. Mok С.С. et al. при проспективном наблюдении 183 пациентов с СКВ выделили наиболее часто встречающиеся в дебюте клинические признаки заболевания: артрит (82%), симптом волчаночной бабочки (55%) и алопеция (40%). Поражение почек и ЦНС встречалось в 27 и 4% соответственно [3]. Ретроспективное клинико-эпидемиологическое исследование 107 больных СКВ в Республике Крым показало, что среди первых клинических проявлений заболевания превалировали артралгии (54,9%), лихорадки (37,2%) и поражения кожи в виде дерматита, включая фотодерматит (33,3%) [4].

Ретроспективное исследование египетской популяции El Hadidi показало, что артриты встречаются у 76,7% пациентов с СКВ, волчаночная бабочка – у 48,5%, фотосенсибилизация – у 45,6%, люпус-нефрит – у 33,1% пациентов [5]. R. Cervera et al. выделили следующие клинические проявления заболевания при 10-летнем проспективном наблюдении: у 311 пациентов (31,1%) наблюдался симптом волчаночной бабочки, у 279 пациентов (27,9%) – поражение почек, у 229 (22,9%) пациентов – фотосенсибилизация, у 194 больных (19,4%) – неврологические проявления, у 166 (16,6%) – повышение температуры тела [6, 7]. При сравнении частоты клинических проявлений СКВ в первые 5 лет наблюдения и последующие 5 лет авторами были выявлено увеличение частоты таких симптомов, как артрит (28,6% в первые 5 лет – 41,3% в последующее пятилетие), симптом волчаночной бабочки (17,1 – 26,4%), фотосенсибилизация (13,3 – 18,7%), поражение почек (6,8 – 22,2%) [8]. В Крымской популяции наиболее частыми симптомами были полиартрит (93,8%), синдром Рейно (88,7%), кардит (83,6%), миалгия (71,4%), нефрит (65,3%) [4]. В работе Э.Н. Оттевой установлено, что у пациентов Хабаровского края в 1,5 раза чаще, чем в Туле и Москве, встречались кожные васкулиты и поражение слизистых оболочек (энантемы, хейлиты), а также в 2 раза реже, чем в этих городах, но чаще, чем в районах с жарким климатом, выявлялись полисерозиты [9].

Цель нашего исследования – проанализировать демографические, эпидемиологические и клинические данные пациентов с СКВ Республики Татарстан.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ медицинских карт больных СКВ, находившихся на стационарном лечении в нефрологическом и ревматологическом отделениях Республиканской клинической больницы (РКБ) г. Казань с 2004 по 2018 г. Всем пациентам диагноз СКВ устанавливался в соответствии с критериями Американской ревматологической ассоциации (ACR, 1982, 1997) [10, 11].

В анализ были включены демографические данные (пол, возраст на момент возникновения первых признаков заболевания, возраст на момент постановки диагноза СКВ), клинические проявления заболевания, включенные в диагностические критерии ACR (поражение костно-мышечной системы, кожи и слизистых оболочек, почек, наличие серозита, психоневрологические расстройства).

Статистический анализ выполнялся с использованием программы IBM SPSS Statistics v.23. Полученные данные были статистически обработаны с использованием методов параметрического и непараметрического анализа.

Для определения вида распределения признаков использовались критерий Колмогорова–Смирнова и показатели асимметрии и эксцесса. Количественные показатели, распределение которых отличалось от нормального, описывались с помощью значений медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). При нормальном распределении значений указывались абсолютные значения и процентные доли. В случаях отсутствия признаков нормального распределения данных независимые совокупности сравнивались с использованием U-критерий Манна–Уитни. Для сравнения относительных показателей, характеризующих связанные совокупности, использовался тест МакНемара. Оценка функции выживаемости пациентов производилась методом Каплана–Мейера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая продолжительность наблюдения составила 15 лет, минимальный период наблюдения – 4 мес, максимальный – 15 лет.

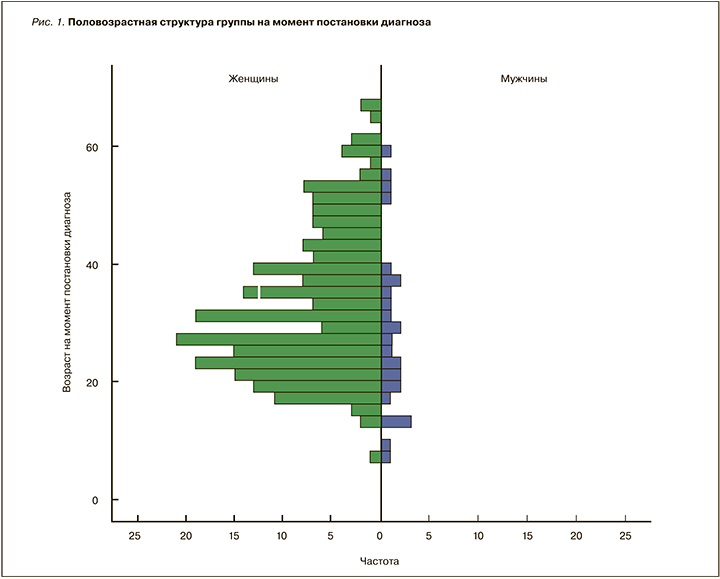

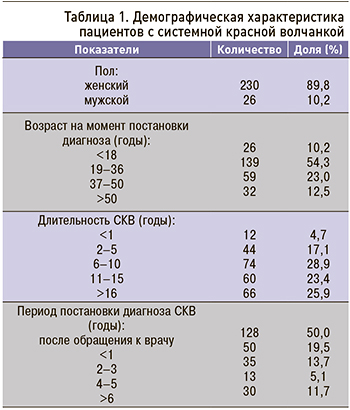

В изучаемый период в РКБ Казани проводилось обследование и лечение 256 больных СКВ. Демографическая характеристика пациентов приведена в таблице 1 и на рисунке 1.

В изучаемый период в РКБ Казани проводилось обследование и лечение 256 больных СКВ. Демографическая характеристика пациентов приведена в таблице 1 и на рисунке 1.

Добавим, что положительный семейный анамнез был выявлен у 8% пациентов. 29 больных (11%) до постановки диагноза СКВ наблюдались с иными ревматологическими заболеваниями: 23 человека (79%) с диагнозом «ревматоидный артрит», по 2 – с диагнозами «системное заболевание соединительной ткани» и «остеоартроз», по 1 – с диагнозами «узелковый периартериит», «инфекционно-аллергический артрит» (1988).

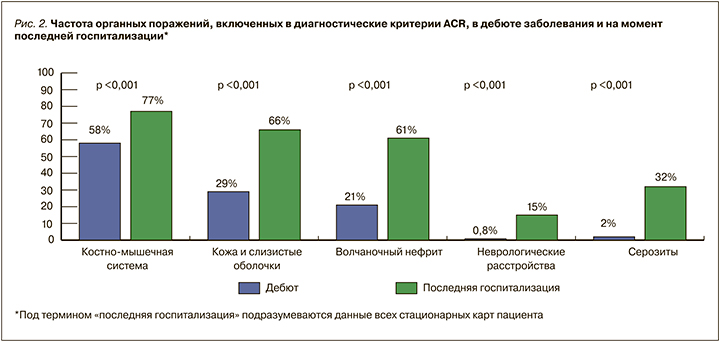

Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование, отражена на рисунке 2.

Одним из самых частых проявлений СКВ было поражение костно-мышечной системы (77%). Артриты встречались у 54% пациентов этого сегмента, артралгии – у 22%, мышечная слабость – у 3%, миалгия – у 5%, миозиты – у 1%. В дебюте заболевания поражение костно-мышечной системы наблюдалось у 150 человек (58%).

У 66% пациентов наблюдалось поражение кожи и слизистых оболочек. Среди них сыпь на скулах (волчаночная бабочка) была у 41%, фотосенсибилизация – у 19%, алопеция – у 12%, язвы в ротовой полости – у 3%, энантемы – у 14%, воспалительная сыпь – у 18% больных. В дебюте СКВ кожные изменения наблюдались у 29% пациентов: в 14% случаев – волчаночная бабочка, в 1% – фотосенсиблизация, в 5% – алопеция.

У 155 пациентов (61%) имеется волчаночный нефрит. В дебюте СКВ он развился у 21% больного, при этом у 14% из них волчаночный нефрит был единственным ранним признаком заболевания.

Неврологические расстройства наблюдались у 15% пациентов. Среди них 8% страдали судорогами, 13% – периферической нейропатией.

У 2 пациентов (0,78%) имел место острый психоз.

У 83 пациентов (32%) отмечалось поражение серозной оболочки (серозит): у 44 (17%) – плевриты, у 39 (15%) – перикардиты. Лишь у 5 человек (2%) серозиты выступали одним из первых признаков СКВ.

У 83 пациентов (32%) отмечалось поражение серозной оболочки (серозит): у 44 (17%) – плевриты, у 39 (15%) – перикардиты. Лишь у 5 человек (2%) серозиты выступали одним из первых признаков СКВ.

Также в дебюте заболевания у 105 человек (40%) наблюдалось повышение температуры тела: в 46% случаев – до субфебрильных цифр, в 54% – до фебрильных. На общую слабость жаловались 46 пациентов (17%).

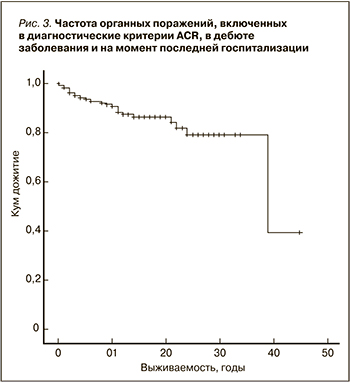

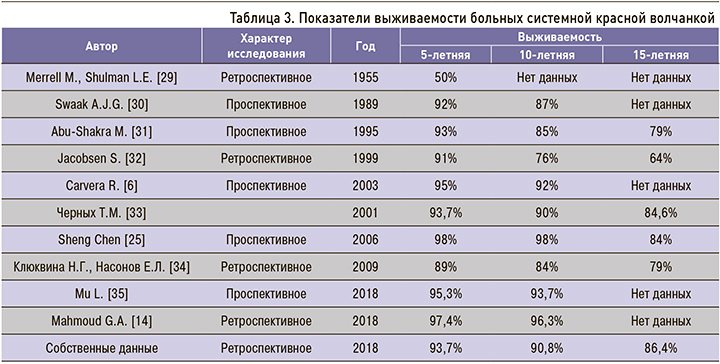

При анализе выживаемости нами установлено, что на момент обработки данных (лето 2019 г.) из 256 человек 213 живы, у 29 пациентов наступил летальный исход. О 10 пациентах нам ничего не известно. Среди умерших было 5 мужчин и 24 женщины. 5-, 10-, 15-летняя выживаемость пациентов в нашей группе составила 93,7; 90,8 и 86,4% соответственно (рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

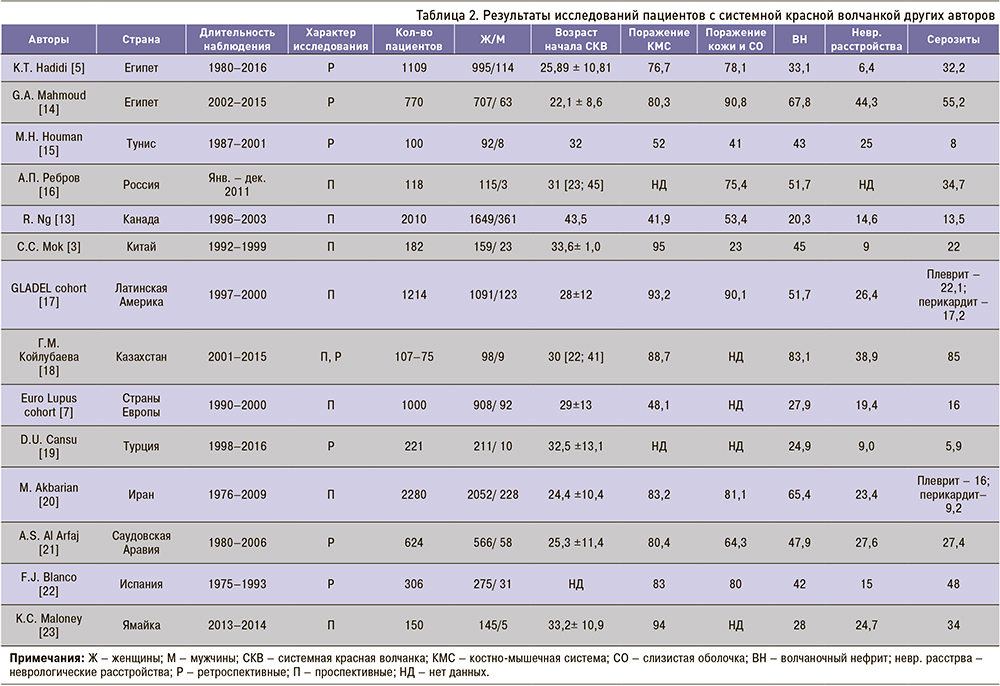

Многообразная картина СКВ зависит от многих факторов – генетических, географических, конституциональных, состояния иммунной системы и т.д. Эпидемиологические исследования ХХ и ХXI в. показывают схожесть половозрастной структуры больных СКВ и различия в частоте клинических проявлений заболевания (табл. 2).

Мы проанализировали демографические, клинические проявления СКВ у пациентов, находившихся на стационарном лечении в нефрологическом и ревматологическом отделениях РКБ г. Казань с 2004 по 2018 г. В изучаемой популяции чаще встречались женщины (10:1 по отношению к мужчинам), средний возраст которых на момент возникновения заболевания составлял 29,0 (21,0; 38,0) лет, что сопоставимо с данными работ других авторов [7, 14, 17, 18]. Исследования пациентов Италии, Германии, Канады выявили более поздний возраст начала заболевания [12, 13, 24].

В Шанхайской когорте наблюдалось более раннее начало СКВ [25], тогда как у больных клиники Гонконга позднее начало болезни [3].

Необходимо отметить, что в анализируемой группе период от момента обращения пациентов с различными жалобами, относящимися к проявлениям СКВ, до момента постановки диагноза составил 2,2 года. Лишь у 128 пациентов (50,0%) диагноз был верифицирован после визита к терапевту или ревматологу.

По данным анализа, 107 пациентов с СКВ, являющихся жителями Кыргызстана, сроки от начала болезни до подтверждения диагноза составили от 4 мес до 2 лет [18]. В когорте РЕНЕССАНС в течение первого года диагноз был верифицирован только у 133 (58%) больных [26]. Согласно данным проспективного исследования Bernardo A. Pons-Estel et al., постановка диагноза в их группе заняла в среднем 6 мес [17]. В группе проекта Euro-lupus данное время составило около 2 лет [7].

Анализ клинических признаков заболевания по критериям диагностики СКВ [10, 11] у наших пациентов выявил, что так же, как и в других популяциях [3, 14, 17, 20, 21, 23], лидирующее место занимает поражение костно-мышечной системы, кожи и слизистых оболочек. Волчаночный нефрит был одним из самых частых симптомов СКВ (у 61% пациентов), артрит и симптом волчаночной бабочки наблюдались в 54 и 41% случаях соответственно. Аналогичные результаты представлены в работе Г.М. Койлубаевой и соавт. [18]. По данным литературы, волчаночный нефрит диагностируют у 70% пациентов с СКВ [27]. Исследователи из Ирана и Египта подтверждают эти данные. У пациентов из Канады, Ямайки, Турции и стран Европы волчаночный нефрит встречался менее чем в 30% случаях [7, 13, 19, 20].

По данным ряда авторов, частота неврологических расстройств и серозитов варьирует от 6,4 до 55,2% [3, 5, 7, 13–16, 19, 20, 22, 23]. В нашей группе неврологические нарушения наблюдались у 15% пациентов, серозиты – у 32%.

Первым исследованием продолжительности жизни пациентов с СКВ стал анализ Harvey A.M. et al. с 1949 по 1953 г., в котором было показано, что 4-летняя выживаемость больных составила 52% [28]. Активное внедрение в терапевтическую практику глюкокортикоидов и цитостатиков привело к увеличению продолжительности жизни больных. В 1990-х гг. 5-, 10-, 15-летняя выживаемость пациентов с СКВ достигала 93, 87, 79% соответственно. В изученной нами группе показатели общей выживаемости соответствовали данным научной литературы (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В популяции больных с СКВ в Республике Татарстан преобладали женщины с пиком заболеваемости в 29,0 (21,0; 38,0) лет. Несмотря на широкие возможности верификации диагноза, в исследуемой группе лишь у 58,5% пациентов диагноз был установлен в первый год наблюдения. Среди клинических проявлений наблюдались симптомы поражения костно-мышечной системы (77%), кожи и слизистых оболочек (62%), серозной оболочки (плеврит/перикардит; 32%). Волчаночный нефрит как первый и единственный симптом заболевания наблюдался в 14% случаев, в дальнейшем – у 61%. Выживаемость пациентов изучаемой популяции соответствует данным других групп.