Нарушения липидного обмена (дислипидемии), характеризующиеся в первую очередь повышенным содержанием в крови холестерина (ХС) и триглицеридов (ТГ), являются важнейшими факторами риска атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы. Само понятие дислипидемии включает в себя изменение концентрации в плазме крови того или иного класса липопротеидов и появление в крови патологических липопротеидов. Концентрации в плазме крови общего ХС (ОХС) и его фракций тесно коррелируют с заболеваемостью и смертностью от ИБС и других осложнений атеросклероза. Поэтому характеристика нарушений липидного обмена является обязательным условием эффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Существенное значение в формировании атеросклеротического процесса имеют изменения соотношений различных фракций и субфракций липидов крови даже при условии нормального или незначительно повышенного уровня ОХС. Диагностика дислипидемии производится на основании определения показателей ОХС, ТГ, липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП). Однако в практическом аспекте именно воздействие на повышенные уровни ОХС и ХС ЛПНП следует считать главной целью терапии и наиболее обоснованным и эффективным методом проведения первичной и вторичной профилактики атеросклероза. При этом важным является тот факт, что при своевременном и успешном лечении уровни липидов и липопротеидов нормализуются [1-4].

Цель исследования: изучение структуры и возможности моделирования показателей липидного спектра у больных с различными клиническими формами ишемической болезни сердца (ИБС).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 210 больных ИБС со стабильной стенокардией, 215 больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), и 215 больных ИБС с сердечной недостаточностью (СН). Клинико-биохимическое обследование пациентов проводилось по стандартной схеме и соответствовало требованиям протоколов (MONICA Manual, 1992; Staessen J. и соавт., 2002; Kuznetsova T. и соавт., 2005). Уровни липидов в сыворотке крови определяли стандартными методами на автоанализаторе «Airone 200» (Италия). Концентрацию ОХС определяли ферментным методом с помощью комбинированных диагностических наборов фирмы «Human» (Германия). Содержание ХС ЛПВП в супернатанте сыворотки после осаждения из нее ЛПНП смесью 12 мM фосфовольфрамата Na и 0,5 М MgCl определяли тем же методом, что и ОХС. Концентрацию ТГ определяли ферментным методом с помощью комбинированных диагностических наборов фирмы «Human». Содержание ХС ЛПНП в сыворотке крови рассчитывали по формуле Friedwald.

Клинико-инструментальные данные были обработаны классическими для медико-биологических работ способами с применением критериев непараметрической статистики. Величины плотности нормального распределения Гаусса оценивалась по величинам интерквартильного размаха. Среди методов визуализации полученных результатов нами широко использовались тернарные графики, где группирующей являлась скользящая по отношению к трем оцениваемым переменным, причем измерение и градуировка признака осуществлялась по шкале группирующего признака, могущего быть идентифицированным также по цветовой гамме. Тернарные графики используются для исследования связей между несколькими переменными. На тернарных графиках для построения зависимости четырех (или более) переменных (компонент X, Y и Z) используется треугольная система координат на плоскости (тернарные диаграммы рассеяния). При создании графика масштаб долей по умолчанию изменяется таким образом, чтобы эта сумма была равна 1 для каждого наблюдения.

Непосредственно статистическая обработка материала осуществлялась при помощи статистической программы StatSoft Statistica, версия 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как показало наше исследование, частота дислипидемий у пациентов с ИБС составляет в пределах 80-90% независимо от диагноза и пола (р >0,05).

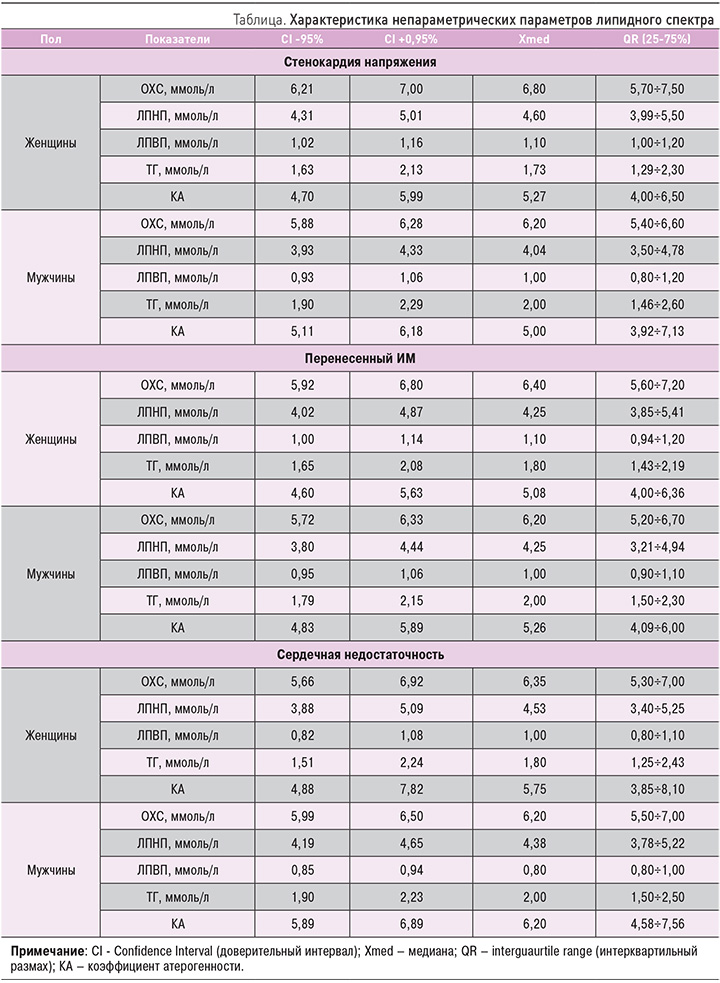

Из таблицы следует, что уровень ОХС варьирует в зависимости от диагноза и пола. Так, он имеет пограничные значения у мужчин со стенокардией напряжения и перенесших ИМ. У всех остальных пациентов независимо от пола и диагноза отмечается высокое содержание ОХС, достигающее максимума у женщин со стенокардией напряжения (р <0,05) и ИМ (р <0,1). Так, при стенокардии напряжения у женщин медианный уровень (Xmed) ОХС составлял 6,8 ммоль/л при интерквартильном размахе (QR) 5,7÷7,5 ммоль/л, а у мужчин – 6,2 (5,4÷6,6) ммоль/л. При ИМ Xmed ОХС составлял у женщин 6,4 ммоль/л при QR 5,6÷7,2 ммоль/л, а у мужчин – 5,2 (5,2÷6,7) ммоль/л. У женщин с СН величина Xmed ОХС составляла 6,35 (5,3÷7,0) ммоль/л, а у мужчин - 6,2 (5,5÷7,0) ммоль/л.

Таким образом, уровень ОХС у всех больных независимо от формы ИБС и пола находился в диапазоне высокого содержания с достижением максимума по 75% квартили у женщин при стенокардии и ИМ (7,5-7,2 ммоль/л) и у мужчин при СН (7,0 ммоль/л).

Уровень ЛПНП относился по референсным значениям к высокому их содержанию (4,6 ммоль/л) с максимумом (по верхней квартили) у женщин со стенокардией напряжения (5,5 ммоль/л). Остальные значения находятся в пределах коридора Гаусса при р >0,05.

Содержание ЛПВП характеризуется более высокими значениями у женщин, страдающих стенокардией напряжения и перенесшие ИМ (р <0,05). При этом все группы больных ИБС относятся к категории пациентов с низким содержанием ЛПВП, что является неблагоприятным фактором.

При оценке уровня ТГ установлено, что независимо от пола и диагноза их содержание относится к категории значений, превышающих нормальные показатели. Наиболее высокие значения отмечены среди мужчин независимо от диагноза.

При оценке КА по Климову нами установлено, что независимо от пола и диагноза его значения значительно превышают рекомендуемые параметры (≤4,0). Наиболее высокие значения КА имеют место при СН, в группе которой этот показатель независимо от пола превышает рекомендуемые параметры в 1,6 раза. Максимальное превышение КА по величине 75% квартили отмечено в группах мужчин со стенокардией (7,13) и СН (7,56), а также женщин из той же диагностической группы (8,1). Хотелось бы отметить, что превышение рекомендуемых параметров отмечено даже по величине 25% квартили у мужчин с перенесенным ИМ (4,09) и СН (4,58). Это указывает на высокую плотность распределения Гаусса особенно в группе больных СН.

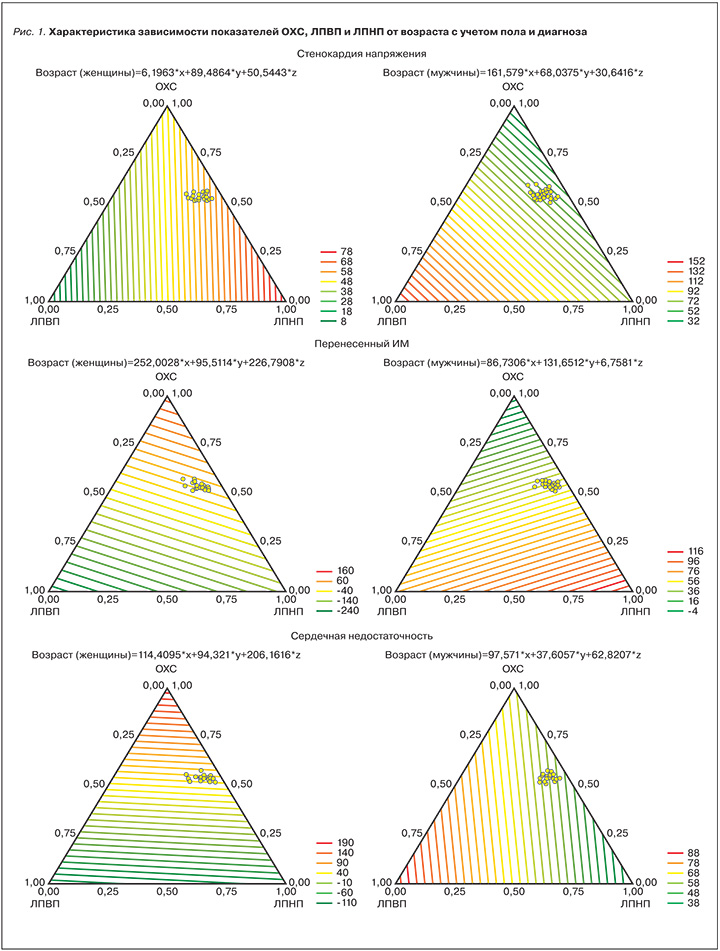

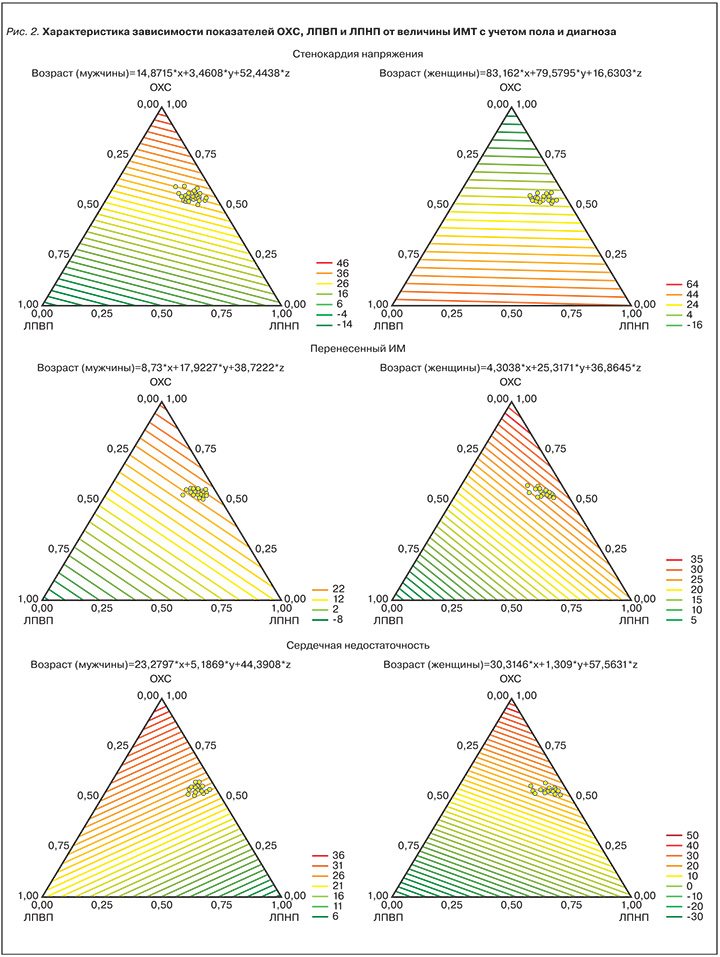

Для оценки зависимости липидного спектра от возраста и величины индекса массы тела (ИМТ) нами проведен анализ, визуализированный при помощи тернарных графиков, с построением аппроксимирующих уравнений при группирующей - возраст больных и значения ИМТ по каждой группе заболеваний с учетом пола и переменных в виде ОХС, ЛПВП и ЛПНП.

Как показали наши расчеты, возраст больных имеет важное значение для липидного спектра (рис. 1). С учетом возрастных групп показатели ОХС, ЛПВП и ЛПНП имеют математические различия при различных вариантах ИБС.

Анализ полученных с помощью аппроксимирующих уравнений данных выявить динамику выраженную математическим «эхом» или моделью изменения величин ОХС, ЛПВП и ЛПНП в зависимости от диагноза в различных возрастных группах больных.

Система аппроксимирующих уравнений представлена в группах больных с:

Характеристика зависимости значений ОХС, ЛПВП, ЛПНП от величины ИМТ представлена на рис. 2.

Таким образом, получив данные только в отношении содержания ОХС можно при помощи значений вышеприведенных уравнений рассчитать уровни ЛПВП и ЛПНП при различных формах ИБС с учетом возраста и величины ИМТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный нами анализ выявил значительные изменения в липидном спектре, указывающие на высокие риски дальнейшего развития атеросклероза и его осложнений у наблюдаемых больных с различными клиническими формами ИБС.

Созданные математические модели позволяют рассчитать значения и взаимосвязи показателей липидного спектра в зависимости от возраста, величины ИМТ в группах больных ИБС с учетом пола.