За последнее десятилетие частота встречаемости язвенного колита (ЯК) выросла в 6 раз, при этом заболевание существенно «молодеет» [1].

Причины ЯК до сих пор точно не известны, в их генезе предполагается участие иммунной системы и генетических факторов [2, 3]. В патофизиологии заболевания важную роль играет оксидативный стресс, являющийся сильным иммуномодулирующим фактором. Снижение активности антиоксидантной системы (АОС) способствует повышению активности перекисного окисления липидов (ПОЛ), что в конечном итоге приводит к патологическим изменениям клеточных плазматических мембран [4].

Длительное воспаление кишечника при ЯК связано с чрезмерным образованием активных форм кислорода и азота, обладающих прямым токсическим действием, а также повышением уровня малонового диальдегида (МДА) – конечного продукта ПОЛ [5, 6]. В то же время происходит снижение ферментов антиоксидантной защиты супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы (ГП) и каталазы, которые призваны ограничивать негативные реакции ПОЛ [7].

В последние десятилетия в мире активно ведутся исследования генов ферментов антиоксидантной системы в формировании предрасположенности к мультифакторным заболеваниям человека. ЯК относится к болезням с генетически гетерогенной комплексной предрасположенностью, в связи с чем в настоящее время активно продолжается поиск генов, ответственных за развитие этой нозологии [8, 9]. Ген каталазы (CAT) расположен на хромосоме 11p13 и делится на 13 экзонов [10]. По данным S. Khodayari еt al., полиморфизм гена CAT в промоторном регионе (C-262T) изменяет выработку каталазы и приводит к ряду заболеваний человека, а генотип 262C/T может быть фактором риска развития ЯК [11].

Данные литературы, оценивающие вклад оксидативного стресса и полиморфизма гена CAT-262G/А в прогрессирование иммунного воспаления в толстой кишке при ЯК, немногочисленны. Сведений о взаимосвязи полиморфизма этого гена со степенью тяжести атаки ЯК и эндоскопическими изменениями недостаточно. Во многом это определило цель нашего исследования – изучить особенности АОС, пероксидации липидов и оценить функциональную значимость полиморфизма гена каталазы CAT-262G/А в тяжести течения ЯК у больных в Пермском крае.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 50 пациентов (28 мужчин и 22 женщины) с ЯК в стадии обострения и с впервые выявленными формами заболевания. Средний возраст составил 34,34±11,47 лет. Протокол исследования был одобрен Комитетом по этике Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России (протокол от 28 сентября 2015 г. № 4). У всех пациентов было получено информированное согласие на участие в исследовании.

Набор материала проводили на базе гастроэнтерологического и хирургического отделений ГБУЗ Пермского края «Клиническая медико-санитарная часть № 1» и отделения колопроктологии «Городской клинической больницы № 2» (г. Пермь). Диагноз ЯК устанавливали на основании клинических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с ЯК [12]. Степень тяжести атаки ЯК оценивали по критериям Truelove–Witts (1955), которые основаны на оценке ряда клинических, лабораторных показателей и данных эндоскопического исследования; исходя из совокупности этих критериев, выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую атаки ЯК. Определяли индекс эндоскопической активности (ИЭА) по В. Rachmilewits (1989), согласно которому выделяют IV степени ЭА в баллах [12]. Контрольная группа состояла из 50 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.

Уровень каталазы в сыворотке крови исследовали при помощи метода М.А. Королюк (1988). Активность глутатионпероксидазы (ГЛП) определяли на фотометре по скорости окисления НАДФН в инкубационной пробе при длине волны 340 нм (Вавилова Т.П., 2010). Концентрацию МДА в сыворотке крови определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой фотометрическим методом. Исследование полиморфизма гена CAT в регионе-262G/А проводили на амплификаторе Real-time CFХ-96 (Bio-Rad Laboratories, Inc., США) с использованием аллель-специфической полимеразной цепной реакции SNP-Скрин (ЗАО «Синтол», Москва). Для определения генотипов указанного гена у пациентов с ЯК и здоровых доноров проводилось выделение ДНК из цельной венозной крови, предварительно стабилизированной этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА).

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы Statistica 7.0 (StatSoft). Описание количественных данных представляли в виде среднего арифметического (M) и среднего квадратичного отклонения (σ), так как распределение учетных показателей (каталаза, ГЛП и МДА) было нормальным. Для оценки значимости различий независимых групп применяли параметрический t-критерий Стьюдента. Количественная оценка линейной связи определялась с использованием коэффициента корреляции по Спирмену (r). Для описания соотношения частот генотипов и аллелей исследуемых генов использовался метод χ2. Определение зависимости между изучаемыми качественными признаками проводилось по таблице сопряженности (кросс-табуляции). Сила связи признаков измерялась коэффициентом сопряженности (информативности) Пирсона (Ki). Различия между выборками считались достоверными при значении для р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

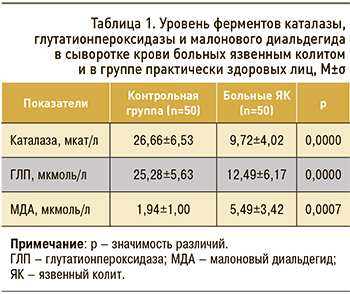

В ходе исследования было выявлено достоверное снижение уровней антиоксидантных ферментов в группе пациентов с ЯК по сравнению с практически здоровыми лицами. При этом уровень каталазы в среднем был ниже в 2,74 раза, а ГЛП – в 2,02 раза относительно группы контроля (р=0,0000). Средний показатель МДА у больных ЯК оказался в 2,82 раза выше, чем у здоровых участников исследования (р=0,0007) (табл. 1).

Таким образом, ЯК в фазе активного воспаления характеризуется активацией процессов ПОЛ, проявляющихся повышением уровня МДА, и истощением механизмов антиоксидантной защиты со снижением выработки ферментов каталазы и ГЛП.

В ходе корреляционного анализа была выявлена достоверная прямая взаимосвязь ферментов антиоксидантной защиты между собой. Уровень МДА находился в отрицательной достоверной связи средней силы с показателями каталазы и ГЛП. То есть чем выше уровень МДА, тем ниже концентрация ферментов АОС. Также были установлены значимые отрицательные взаимосвязи ферментов АОС и выраженная прямая корреляционная взаимосвязь уровня МДА с тяжестью атаки ЯК. Отмечена обратная связь средней силы между уровнем каталазы, ГЛП и протяженностью патологического процесса в толстой кишке (r=-0,53; р=0,0000 для каталазы и r =-0,60; р=0,00006 для ГЛП). Кроме того, получена сильная прямая связь концентрации МДА с протяженностью воспаления при (r =-0,75; р=0,0000) (табл. 2).

Таким образом, существование достоверной обратной корреляционной взаимосвязи между ферментами АОС и уровнем МДА, а также наличие значимых связей этих показателей с тяжестью атаки ЯК, распространенностью патологического процесса, ИЭА, уровнями скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и C-реактивного белка (СРБ) свидетельствуют об активации ПОЛ и накоплении в ткани толстой кишки токсичных свободных радикалов. Это усугубляет воспалительный процесс и эндогенную интоксикацию.

При изучении распространенности генотипов и аллелей полиморфизма гена CAT в регионе-262G/А у пациентов с ЯК и здоровых лиц в Пермском крае статистически значимых различий между сравниваемыми группами выявлено не было; в обеих группах преобладал генотип GG (рис. 1).

Не было отмечено достоверных различий в частоте встречаемости протективного аллеля G (84,0 и 73,33% соответственно; χ2=2,67; р=0,10; QR=1,91) и минорного аллеля А (16,0 и 26,67% соответственно; χ2=2,67; р=0,10; QR=0,52) гена CAT (G262A) в исследуемых группах.

Для сравнительного анализа уровней каталазы, ГЛП и МДА и оценки функциональной значимости полиморфизма гена CAT в регионе-262G/А в прогрессировании ЯК больные были разделены на две подгруппы с учетом степени тяжести атаки и степени эндоскопической активности (ЭА) по данным ректороманоскопии и фиброколоноскопии.

При оценке у больных ЯК по критериям Truelove–Witts [12] выявлено следующее распределение: легкая атака была отмечена у 12 человек (24%), средней тяжести – у 15 (30%), тяжелая – у 23 (46%).

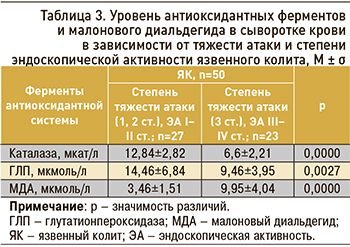

В I подгруппу (n=27) были включены пациенты с ЯК с легкой и среднетяжелой атакой с редкими рецидивами заболевания, 1–2 степенью ЭА и средним ИЭА 4,03±1,18. Во II подгруппу (n=23) вошли больные с тяжелым непрерывным и часто рецидивирующим течением ЯК, 3–4 степенью ЭА и средним ИЭА 9,05±2,15.

В I подгруппу (n=27) были включены пациенты с ЯК с легкой и среднетяжелой атакой с редкими рецидивами заболевания, 1–2 степенью ЭА и средним ИЭА 4,03±1,18. Во II подгруппу (n=23) вошли больные с тяжелым непрерывным и часто рецидивирующим течением ЯК, 3–4 степенью ЭА и средним ИЭА 9,05±2,15.

Уровни каталазы и ГЛП у больных ЯК с 3–4 степенью ЭА были значимо ниже, а количество МДА выше, чем у лиц с ЭА 1–2 степени (табл. 3).

Оценка сывороточного уровня каталазы, ГЛП и МДА у больных ЯК может быть информативна для определения степеней ЭА и обсуждения вопросов коррекции терапии.

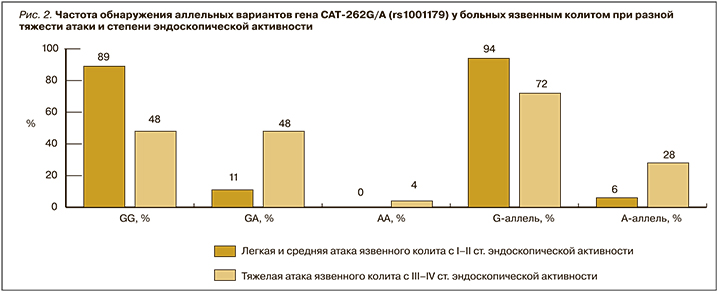

При оценке встречаемости аллельных вариаций гена CAT-262G/А при разной ЭА ЯК мажорный аллель G (χ2=9,53; p=0,002; QR=6,70) и аллельная пара GG (χ2=5,59; p=0,01; QR=8,73) значимо чаще обнаруживались у пациентов с легкой и среднетяжелой атакой и низкой степенью ЭА, чем в группе с 3–4 степенью ЭА и тяжелой атакой ЯК. Минорный аллель А (28 против 6%) и гетерозигота GА (48 против 11%), напротив, значимо чаще встречались у больных с высокой степенью ЭА и тяжелым часто рецидивирующим течением ЯК при мультипликативной модели наследования (χ2=9,53; р=0,002; QR=0,15 и χ2=5,59; р=0,01; QR=0,14 соответственно). Достоверных различий в частоте встречаемости неблагоприятной гомозиготы АА выявлено не было (p=0,32) (рис. 2).

Следовательно, наличие минорного аллеля А гена CAT-262G/А служит предиктором тяжелого рецидивирующего течения ЯК со склонностью к прогрессированию.

При определении зависимости между изучаемыми качественными признаками по таблице сопряженности (кросс-табуляции) в группе больных ЯК была установлена ассоциация полиморфизма промоторного региона-262G/А гена САТ с уменьшением выработки одноименного фактора каталазы (Ki=0,50; р=0,03), а также с увеличением ИЭА (Ki=0,48; р=0,04), повышением уровня СРБ (Ki=0,50; р=0,028) и наибольшей протяженностью воспалительного процесса в толстой кишке (Ki=0,50; р=0,04).

Таким образом, установленная ассоциация полиморфизма гена САТ в позиции rs1001179 с пониженной экспрессией одноименного фактора в сыворотке крови у больных ЯК может вносить вклад в механизмы регуляции антиоксидантной системы, активацию оксидантных систем и способствует повышению активности ПОЛ в группе носителей. Наши результаты подтверждают данные других исследователей, хотя и в отношении полимофизма в другой позиции, в отношении влияния на течение ЯК [10, 11]. Выявленная взаимосвязь полиморфизма этого гена с СРБ, ИЭА и протяженностью процесса в толстой кишке, а также значимая частота патологического аллеля А у больных с высокой степенью ЭА и тяжелыми обострениями может свидетельствовать о вкладе полиморфизма гена САТ-262G/А в предрасположенность к неблагоприятному течению ЯК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- У больных ЯК в период активного воспаления выявлено значимое снижение концентрации в сыворотке крови каталазы и ГЛП, а также повышение уровня МДА.

- Концентрация ферментов АОС была значимо ниже, а уровень МДА выше у пациентов с тяжелым течением и частыми рецидивами ЯК и высокой степенью ЭА. Это может быть использовано для стратификации степени тяжести атаки ЯК в дополнение к определению степеней ЭА.

- При распределении генотипов и аллелей региона-262G/А гена CAT в позиции rs1800629 статистически значимых различий между сравниваемыми пациентами с ЯК и здоровыми лицами в Пермском крае выявлено не было. Следовательно, полиморфизм гена каталазы CAT-262G/А не является фактором предрасположенности к развитию ЯК.

- Риск развития тяжелого течения ЯК, склонного к частым рецидивам и прогрессированию, ассоциирован с носительством минорного аллеля А гена CAT-262G/А, что должно учитываться при прогнозировании характера течения заболевания и выборе тактики лечения.