Осложнения клинического атеросклероза коронарных артерий занимают основное место среди причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ); это напрямую связано с артериальной гипертензией (АГ) и прогрессированием атеросклероза. Одной из детерминант глобального бремени болезней является высокое артериальное давление [1]. В последние годы доказано, что изучение жесткости (ригидности) артерий может выявить маркеры риска ССЗ. В связи с этим в настоящее время проводится множество исследований свойств эластичности сосудов, в частности, скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), индекса аугментации (Alx), пульсового давления (ПД), центрального систолического артериального давление (ЦСАД) [2]. Вместе с тем пока не разработано четких критериев высокого риска на основе изучения эластичности артерий, особенно у лиц без сердечно-сосудистой патологии.

Целью нашего исследования было изучение эластичности артерий у здоровых лиц для определения показателей нормы и возможных маркеров скорого развития ССЗ, а также сопоставление полученных результатов с имеющимися литературными данными.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

При проведении исследования влияния гипотензивных препаратов на параметры эластичности сосудистой стенки у мужчин была создана группа контроля, включавшая потенциально здоровых мужчин. Эта группа использовалась для попытки установления нормальных параметров эластичности артерий у мужчин среднего возраста.

Обследовано 73 практически здоровых мужчины среднего возраста от 35 до 60 лет; средний возраст был равен 46 годам (σ=7 лет). Отсутствие артериальной гипертензии (АГ) определяли согласно программе интерпретации данных Dabl для нормативных значений суточного мониторирования артериального давления (АД):

- днем – среднее систолическое АД (САД ср.) в пределах 100–135 мм рт.ст. и диастолическое АД (ДАД ср.) 65–85 мм рт.ст.;

- ночью – САД ср. 91–120 мм рт.ст. и ДАД ср. 51–70 мм рт.ст.

В исследование не включали лиц с ССЗ, ожирением и другими заболеваниями, которые могут оказать отрицательное воздействие на сердце и сосуды. Абдоминальное ожирение фиксировали при окружности талии более 94 см. Гиподинамией считали состояние, когда пациент выполнял динамические физические нагрузки (включая быструю ходьбу, легкий бег, плавание) менее 30 мин в день менее 3 раз в неделю. В ходе исследования уточнялись демографические данные и клиническая информация: возраст, рост, вес, поверхностное расстояние между яремной веной и лобковым симфизом (ориентировочная длина аорты), статус курения, дислипидемия (оценка данных липидограмм), семейный анамнез преждевременных ССЗ.

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили с помощью неинвазивного портативного аппарата системы BP Lab (ООО «Петр Телегин», Россия). Осуществлялось автоматическое измерение и сохранение в памяти величин АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на протяжении 24 ч с интервалом 15 мин днем (с 06:00 до 23:00) и 30 мин ночью (23:00 до 06:00).

В суточном профиле АД рассчитывали усредненные по времени значения САД и ДАД за три временных промежутка: 24 ч, день и ночь. Суточный ритм АД оценивали по степени ночного снижения (СНС) САД и ДАД, рассчитанной по разнице между величинами АД за день и ночь, отнесенную к средним дневным величинам АД (%). Нормальными значениями считались показатели >10% и <20% мм рт.ст. Оценивались показатели вариабельности АД в дневные и ночные часы: для САД 15/15 мм рт.ст. (день/ночь), для ДАД 14/12 мм рт.ст. (день/ночь). Далее производился расчет жесткости сосудистой стенки с применением пакета прикладных программ Vasotens Office, разработанных в лаборатории предприятия-изготовителя.

С помощью монитора BPLab оценивались основные параметры, характеризующие эластичность артерий.

- Время распространения отраженной волны RWTT (Reflected Wave Transit Time). Метод его определения основан на идентификации отражения от бифуркации аорты в записи сфигмограммы. За время распространения отраженной волны принимают запаздывание отраженной волны относительно прямой волны. Длина пути прямой и отраженной волны равна удвоенной длине ствола аорты (L). Этот показатель применяется для вычисления скорости распространения пульсовой волны в аорте (СРПВ- PWVao для приборов системы BP Lab) по формуле: PWVao = К × 2L / RWTT, где L –длина ствола аорты, расстояние, которое принято измерять от верхнего края грудины до лонной кости; К – коэффициент; RWTT – время распространения отраженной волны.

- Индекс ригидности артерий (Arterial Stiffness Index, ASI). Жесткость плечевой артерии связана с шириной «вершины» осциллометрической кривой («колокола»), получаемой в плечевой окклюзионной манжете в процессе измерения АД. Верхняя часть сглаженного колокола (по уровню 80% от максимума) заменяется равновеликой трапецией. Ширина этой трапеции на уровне 95% от 38 максимума, выраженная в 1 мм рт.ст. и умноженная на 10, принимается за величину ASI.

- Индекс аугментации (Alx; индекс прироста пульсовой волны, Augmentation Index). Характеризует соотношение амплитуд прямой и отраженной от бифуркации аорты составляющих пульсовой волны.

- Амплификация пульсового давления (PPA). Этот показатель измеряется в процентах и отражает нарастание амплитуды пульсовой волны при движении к периферии. По мере удаления от сердца амплитуда пульсовой волны возрастает (амплифицируется), потому что на нее накладывается амплитуда отраженных волн, образующихся в участках повышенного сопротивления. Также условием для амплификации является наличие естественного градиента жесткости между основанием аорты и магистральными сосудами на периферии.

- Параметры центрального аортального давления:

- центральное (аортальное) систолическое давление (САД ао);

- центральное (аортальное) диастолическое давление (ДАД ао);

- центральное (аортальное) пульсовое давление (ПАД ао);

- индекс аугментации (прироста) в аорте (Alх ао);

- скорость распространения пульсовой волны в аорте (PWV ао; рассчитывается с помощью показателя RWTT).

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ Statistica 10.0. Количественные показатели представляли в виде средних значений (М) ± стандартное отклонение (SD). Для оценки достоверности различий между независимыми группами использовали U-критерий Манна–Уитни. Для двух повторных сравнений применялись парный t-критерий Стьюдента и критерий Пирсона. Различия считали достоверными при значении p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Известно большое число работ, посвященных изучению суточных показателей артериальной жесткости при различных состояниях. Вместе с тем отсутствуют исследования и метаанализы, в которых были бы даны четкие показатели нормы структурной и функциональной характеристики артерий. Отсутствует единая принятая методика анализа показателей сосудистой эластичности, что побуждает исследователей анализировать группы потенциально здоровых для формирования исходных точек, которые будут использоваться для дальнейших сравнений показателей, полученных в эксперименте.

В исследовании нашей группы нормотензивных мужчин был проведен анализ центральных и периферических параметров сосудистой эластичности, измеряемых методом Vasotens для формирования контрольной группы потенциально здоровых испытуемых N. Также оценивались факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: семейный анамнез, курение, гиподинамия, дислипидемия.

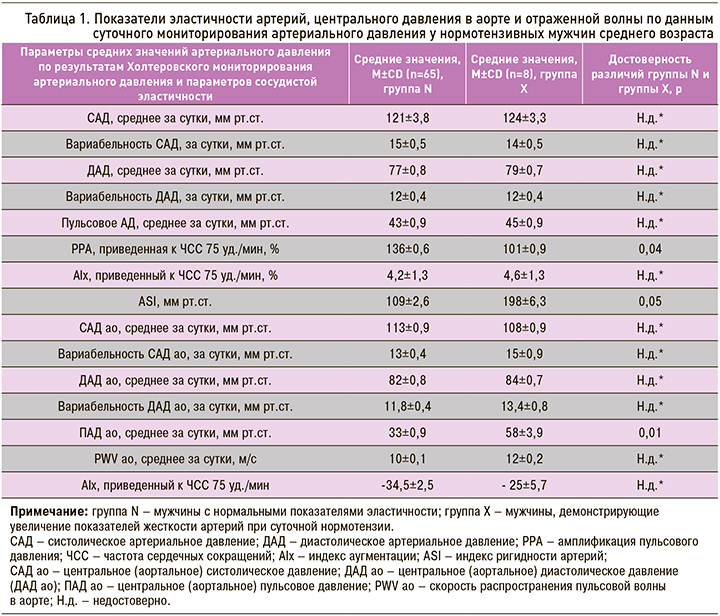

В исследовании была выделена группа пациентов Х (табл. 1), у которых на фоне нормотензии выявлено статистически значимое увеличение показателей ригидности артерий: ASI, РРА и ПАД ао. Эта группа составила 8 человек (10,9%).

Корреляционный анализ выявил достоверные связи между повышенными показателями артериальной ригидности и курением, а также гиподинамией и отягощенной наследственностью по сердечно-сосудистым заболеваниям (табл. 2). Достоверных связей между абдоминальным ожирением и дислипидемией у здоровых мужчин среднего возраста не выявлено.

Кроме структуры стенки сосудов, их эластичность также зависит от давления растяжения, которое в основном определяется средним АД. Чем выше среднее АД, тем больше растянуты артерии и тем меньше у них возможность растягиваться еще больше во время сердечного выброса [3]. Сердечный выброс инициирует пульсовою волну, распространяющуюся в направлении периферии. В месте, где сопротивление большое (чаще в артериолах), пульсовая волна отражается и начинает двигаться в обратном направлении к сердцу, встречается с прямой волной. Суммация двух волн – прямой и обратной – составляет форму результирующей волны [4]. Эластичность артерий и условия отражения пульсовой волны (время распространения в прямом и обратном направлениях) обусловливают форму результирующей пульсовой волны. Чем больше время и эластичность сосудов, тем позже прямая и обратная волны встречаются. У молодых людей эта встреча происходит в диастолу, и САД определяется только сердечным выбросом. Когда пульсовая волна возвращается раньше в систолу (у пожилых людей и при заболеваниях), то происходит суммация волн (амплитуда результирующей пульсовой кривой увеличивается), и САД, которое определяется сердечным выбросом, дополнительно увеличивается вследствие этой суммации. При этом на сердце будет приходиться дополнительная нагрузка из-за такого возрастания САД [5].

Показателем, который косвенно отражает состояние всего сердечно-сосудистого русла, является центральное аортальное давление (АД ао). Оно определяет перфузию внутренних органов и служит наиболее интегративным гемодинамическим показателем, отражающим среднее давление в аорте в течение одного сердечного цикла [6].

Величина АД ао и нагрузка на левый желудочек определяются не только минутным объемом сердца и общим периферическим сопротивлением сосудов (ОПСС), но также характеристиками эластичности аорты, структурно-функциональным состоянием артерий среднего калибра и микроциркуляторного русла, временными характеристиками и амплитудой отраженных волн.

Количественно прирост САД отображает индекс аугментации (Alx), который определяется как разница между вторым и первым систолическим пиками, выраженная в процентах по отношению к ПАД ао.

Индекс аугментации линейно возрастает с увеличением возраста и достигает плато в возрасте 50–60 лет [7]. У молодых людей с эластичными сосудами значение Р2 меньше, чем Р1, поэтому Alx ao будет иметь отрицательное значение (со знаком минус) [8].

Более пристальное внимание к величинам АД ао и индекса аугментации позволяет рассматривать их в качестве самостоятельных прогностических факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений [9]. Так, согласно целому ряду исследований по оценке прогностического значения показателей центральной гемодинамики, было установлено, что уровень АД ао может быть независимым прогностическим фактором развития структурных изменений сердечно-сосудистой системы и неблагоприятных клинических исходов. Уровень АД ао – наиболее чувствительный индикатор поражения органов-мишеней и риска развития сердечно-сосудистых осложнений не только у пациентов с атеросклерозом, больных АГ молодого и среднего возраста, но и у здоровых лиц [10], что также наблюдалось и в нашем исследовании.

Величина АД ао в большей степени влияет на прогнозирование сердечно-сосудистого риска, чем периферическое АД. В исследовании The Strong Heart substudy при наблюдении за 2409 пациентами с АГ в среднем в течение 4 лет было убедительно показано, что САД ао является независимым предиктором риска развития сердечно-сосудистых осложнений в гораздо большей степени, чем уровень САД на плечевой артерии. Это свидетельствует о том, что показатель САД ао более точно отражает степень перегрузки левого желудочка.

В рамках исследования PEAR была оценена связь между кардиоваскулярными факторами риска и уровнем АД ао. Выявлено, что прямыми предик-торами повышения АД ао выступают стаж АГ и статус курения [11].

ПАД – один из наиболее важных показателей, ассоциированных с поражением органов-мишеней, и в первую очередь сосудистой стенки [12]. Увеличение ПАД как признака повышения жесткости артерий способствует развитию сердечно-сосудистых событий, включая инсульт.

Важность изучения упруго-эластичных свойств артерий в развитии и прогрессировании АГ подтверждается высокой прогностической значимостью скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) [13]. На сегодняшний день СРПВ служит «золотым стандартом» оценки жесткости артериальной стенки и одним из основных признаков сердечно-сосудистого здоровья. Среди первых доказательств прогностического значения СРПВ в отношении различных сердечно-сосудистых последствий был результат исследования J. Blacher et al. После 3-летнего наблюдения за 241 пациентом с АГ (средний возраст 51 год) и терминальной почечной недостаточностью именно СРПВ оказалась сильным независимым предиктором, главным образом сердечно-сосудистой смертности. В дальнейшем было установлено, что этот показатель является предиктором коронарных событий, а в 2007 г. повышенная СРПВ была внесена в перечень обязательных факторов для стратификации сердечно-сосудистого риска у больных АГ как один из основных параметров, характеризующих эластичность аорты.

Увеличение СРПВ всего на 1 м/с повышает риск смерти на 15%, в связи с чем величина СРПВ выступает независимым предиктором развития ССЗ и общей кардиоваскулярной смертности [14].

Сейчас широкое распространение получают суточные мониторы АД, которые могут рассчитать по данным сфигмограмм несколько дополнительных параметров, отражающих жесткость артерий: индекс ригидности артерий (ASI), амбулаторный артериальный индекс ригидности артерий (AASI), индекс аугментации (Alx), время распространения пульсовой волны (RWTT).

AASI коррелирует со СРПВ и Alx у молодых людей и может быть фактором риска ССЗ у пациентов моложе 40 лет [15]. По результатам крупного ирландского исследования E. Dolan et al., AASI в сравнении с амбулаторным ПАД служит лучшим предсказуемым фактором риска инсульта, а у пациентов с нормальным амбулаторным АД еще и лучшим предиктором смертности от инсульта и общей сердечно-сосудистой смертности. Данные этого исследования продемонстрировали дополнительные взаимосвязи между показателями жесткости сосудистой стенки и факторами риска. К наиболее значимым среди этих факторов можно отнести повышение показателей жесткости сосудистой стенки у пациентов с гиподинамией и наследственным анамнезом сердечно-сосудистой патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что АГ неизлечима, но около четверти взрослого населения не знают об этом. В исследовании S. Simpson et al. (медицинская школа, университет Вандербильта) были опрошены более 69 000 мужчин и женщин на предмет информированности о стойком повышении кровяного давления. Только 57% из них сообщили, что имели когда-либо высокие цифры давления. При этом среди тех, кто не сообщил о высоком АД, почти у четверти выявили АГ.

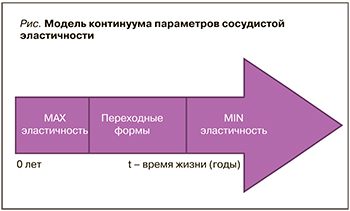

В нашем исследовании выявлены люди, считающие себя здоровыми, с нормальными средними суточными показателями АД, которые демонстрируют изменения функциональных показателей артериальной жесткости на фоне факторов риска ССЗ в образе жизни и отягощенного семейного анамнеза. Остается неясным, имеют ли показатели сосудистой жесткости постоянные нормативные рамки: возможно, они находятся в переходном континууме в зависимости от возрастного критерия.

Если предположить, что сосудистая стенка человека проходит временной континуум (рис.), то очевидно, что на скорость прохождения влияет наследственность, гиподинамия и курение. Исследование параметров сосудистой жесткости и функциональности поможет определить, в какой части континуума находится пациент, независимо от значений АД, измеряемого традиционными методами. Также это позволит принять меры для «замедления» скорости продвижения по континууму.

Если предположить, что сосудистая стенка человека проходит временной континуум (рис.), то очевидно, что на скорость прохождения влияет наследственность, гиподинамия и курение. Исследование параметров сосудистой жесткости и функциональности поможет определить, в какой части континуума находится пациент, независимо от значений АД, измеряемого традиционными методами. Также это позволит принять меры для «замедления» скорости продвижения по континууму.

Кроме того, встает ряд практических вопросов. Как замедляется прогрессия изменения сосудистой эластичности под влиянием лекарств и модификации образа жизни? Надо ли пытаться пациента, находящегося у границы минимальной эластичности, привести к норме? Не приведет ли подобная «нормализация» к срыву возрастных адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы?

Наше исследование показало, что можно рекомендовать метод суточного мониторирования АД с определением параметров сосудистой эластичности уже на этапе скрининга пациентов на предмет выявления высокого риска развития АГ. В то же время остается еще много вопросов в рамках проблемы сосудистой эластичности, требующих детального изучения и анализа.