1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дисплазия (dysplasia; греч. dys- + plasis формирование, образование; син. дисгенезия) – неправильное развитие тканей и органов независимо от времени и причины их возникновения [1]. Новые и узко направленные профессиональные термины в настоящих клинических рекомендациях не используются.

1.1. Определение

Недифференцированные дисплазии соединительной ткани (НДСТ; код по МКБ-10 – М35.8) – это генетически детерминированные состояния, характеризующиеся дефектами волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящие к нарушению формообразования органов и систем, имеющие прогредиентное течение, определяющие особенности ассоциированной патологии, а также фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств [2–4].

Комментарии: генетический дефект может проявляться в любом возрасте в соответствии с временными закономерностями генной экспрессии. Реализация генетических детерминант либо в наибольшей степени определяется внешними условиями, как в случае недифференцированных дисплазий соединительной ткани (несиндромных формах дисплазии соединительной ткани, неспецифических нарушений соединительной ткани), либо мало зависит от внешних условий, как в случае наследственных нарушений соединительной ткани (дифференцированной дисплазии соединительной ткани, синдромных форм дисплазии соединительной ткани) [2–7].

1.2. Этиология и патогенез

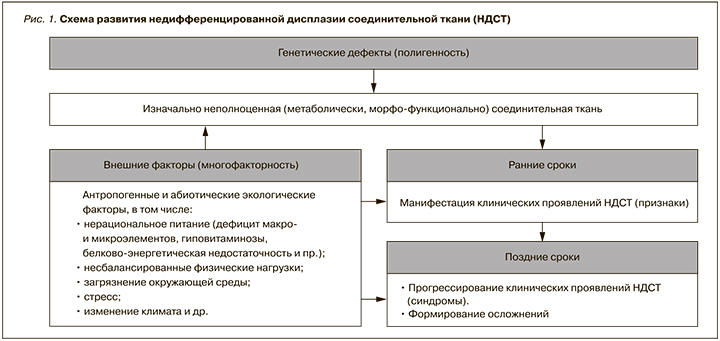

В основе развития дисплазий соединительной ткани (ДСТ) лежат мутации генов, ответственных за синтез/катаболизм структурных белков соединительной ткани или ферментов, участвующих в этих процессах [2–5] (рис. 1).

1.3. Эпидемиология

Распространенность НДСТ – 1:5. Отдельные внешние проявления дисморфогенеза соединительной ткани среди молодых – 85,4% [2–4].

Критическим периодом проявлений НДСТ является подростковый возраст, когда объем соединительной ткани увеличивается пропорционально росту и развитию организма. Как правило, у абсолютного большинства пациентов с НДСТ в возрасте старше 35 лет основную проблему составляют осложнения клинических синдромов, определяющие инвалидизацию пациентов и летальные потери в группе [2–4, 8, 9].

1.4. Кодирование по МКБ-10

На территории Российской Федерации диагноз устанавливается по ведущему заболеванию, клиническому синдрому и/или симптому, соответствующему МКБ-10 [10]. Для того, чтобы подчеркнуть полиорганность/полисистемность клинических проявлений НДСТ, в разделе «Диагноз» необходимо указать нозологию, послужившую причиной обращения за медицинской помощью, и далее перечислить все выявленные патологические состояния, присущие НДСТ и имеющие код по МКБ-10, указав при этом НДСТ как фоновое заболевание – «Другие уточненные системные поражения соединительной ткани» (М35.8) [11, 12]. При выявлении макро- и микроэлементозов, гиповитаминозов, также необходимо указать коды МКБ-10, например: E61.2 – «Недостаточность магния»; E59 – «Алиментарная недостаточность селена» и т.п. [10]. Наследственные нарушения соединительной ткани имеют свои собственные коды: синдром Марфана (Q87.4), синдром Элерса–Данло (Q79.6) и т.д. [3, 6].

На территории Российской Федерации диагноз устанавливается по ведущему заболеванию, клиническому синдрому и/или симптому, соответствующему МКБ-10 [10]. Для того, чтобы подчеркнуть полиорганность/полисистемность клинических проявлений НДСТ, в разделе «Диагноз» необходимо указать нозологию, послужившую причиной обращения за медицинской помощью, и далее перечислить все выявленные патологические состояния, присущие НДСТ и имеющие код по МКБ-10, указав при этом НДСТ как фоновое заболевание – «Другие уточненные системные поражения соединительной ткани» (М35.8) [11, 12]. При выявлении макро- и микроэлементозов, гиповитаминозов, также необходимо указать коды МКБ-10, например: E61.2 – «Недостаточность магния»; E59 – «Алиментарная недостаточность селена» и т.п. [10]. Наследственные нарушения соединительной ткани имеют свои собственные коды: синдром Марфана (Q87.4), синдром Элерса–Данло (Q79.6) и т.д. [3, 6].

1.5. Классификация

В практической работе используется Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) [10]. В научных исследованиях можно пользоваться классификацией, предложенной Нью-Йоркской ассоциацией кардиологов, с выделением в нозологическую форму соединительнотканной дисплазии сердца, а также каталогом генов и генетических нарушений человека Mendelian Inheritance in Man (MIM), созданном и редактируемом McKusick V.A. et al., в который вошли такие состояния, как MASS syndrome (Mitral valve prolapse, Aortic root diameter at upper limits of normal for body size, Stretch marks of the skin, Skeletal conditions similar to Marfan syndrome, MIM 604308), Mitral valve prolapse, familial (MIM 157700), Mitral valve prolapse, myxomatous 2, 3 (MIM 607829,610840) и ряд других [2–6].

1.6. Клиническая картина

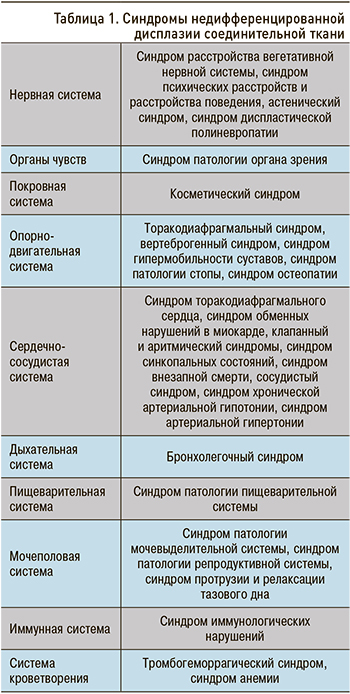

Клинические проявления НДСТ во многом связаны с ведущим клиническим синдромом, затрагивающим ту или иную систему организма (табл. 1). На сегодняшний день выделено 28 синдромов при НДСТ [3].

2. ДИАГНОСТИКА НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ДИСПЛАЗИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

2.1. Критерии установления диагноза НДСТ

2.1. Критерии установления диагноза НДСТ

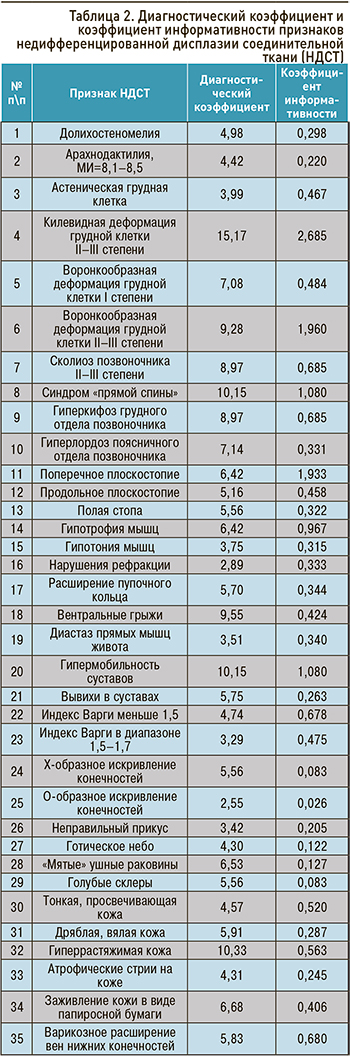

Профессором В.М. Яковлевым и его учениками для верификации диагноза было предложено трактовать клинические проявления пациентов как НДСТ при вовлечении в процесс не менее двух систем (опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, пищеварительной, нервной, органа зрения и т.д.) с использованием процедуры последовательного распознавания Вальда: на основании диагностических коэффициентов и коэффициентов информативности для определения «диагностического вклада» каждого выявленного у пациента признака (табл. 2, 3) [2–4, 13].

При суммировании диагностических коэффициентов и достижении диагностического порога +17 следует сделать заключение о наличии у пациента НДСТ.

При достижении диагностического порога +21–23 можно прогнозировать благоприятное течение НДСТ.

Достижение порога более +23 свидетельствует о возможных осложнениях диспластических изменений, неблагоприятном прогнозе по инвалидизации пациентов и продолжительности их жизни [2–4, 13].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: при установлении диагноза НДСТ применяются патогномоничные для каждого синдрома анамнестические, клинические данные, а также данные лабораторно-инструментальных исследований. Для наследственных нарушений соединительной ткани разработаны международные диагностические критерии: синдром Марфана–Гентские критерии, синдром Элерса–Данло – Вильфраншские критерии и т.д. [6].

2.2. Жалобы и анамнез

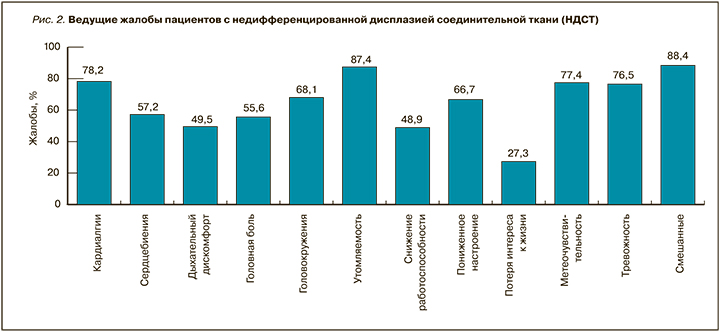

Жалобы пациентов с НДСТ обусловлены ведущими клиническими синдромами, однако наиболее часто они касаются сердечно-сосудистой и нервной систем (рис. 2).

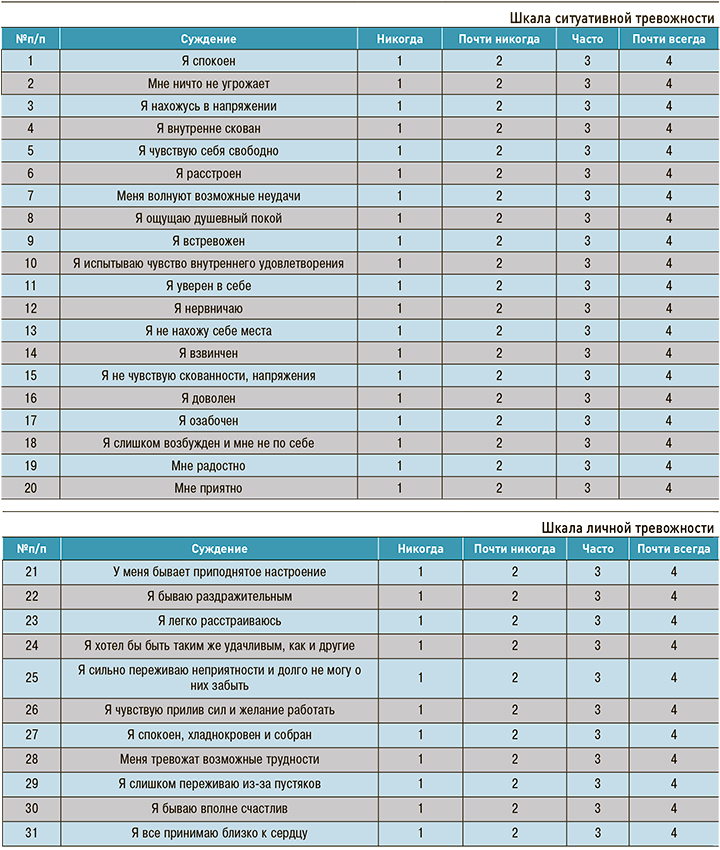

Особенностью субъективного статуса пациентов с НДСТ является наличие жалоб астенического характера: повышенная утомляемость, общая слабость, быстрая истощаемость, снижение работоспособности, нарушение сна. Пациенты с НДСТ часто характеризуются тревожностью, мнительностью, сниженной стрессоустойчивостью и социальной адаптацией. Для определения уровня тревожности рекомендуется использовать методику Ч.Д. Спилбергера, адаптированную Ю.Л. Ханиным (Приложение A). Эта методика позволяет одновременно оценить в баллах личностную и реактивную тревожность.

Подробный расспрос с посистемным уточнением показан всем пациентам с НДСТ, поскольку позволяет своевременно выявить диспластикозависимую и ассоциированную, коморбидную патологию [2].

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система

Боль в области сердца. Наиболее частой жалобой является колющая, кратковременная, внезапная боль в верхушечной или прекардиальной области без иррадиации, возникающая на высоте вдоха, на фоне эмоциональной нагрузки, во время занятий спортом, купируется самостоятельно в покое. Реже встречаются жалобы на длительные боли давящего, ноющего характера без связи с физической нагрузкой, усиливающиеся при эмоциональном стрессе.

Перебои в работе сердца. Как правило, приступообразные; возникают вне зависимости от времени суток; пациенты описывают их как «замирание сердца», «удар в грудь», «кувырок сердца»; возникают при изменении положения тела, наклонах, а также эмоциональной нагрузке, купируются в покое.

Сердцебиение. Сердцебиение чаще приступообразное, возникает в течение дня, провоцируется эмоциональным напряжением, физической нагрузкой, изменением положения тела, купируется самостоятельно или на фоне приема седативных препаратов. Может быть длительным, сопровождаться чувством тревоги.

Дыхательная система

Одышка. Пациенты молодого возраста часто предъявляют жалобы на одышку при умеренной физической нагрузке, ограничивающую их физическую активность (невозможность сдавать нормативы в учебных заведениях, участвовать в спортивных играх и т.д.). От одышки при нагрузке необходимо отличать эпизоды дыхательного дискомфорта, которые пациенты описывают как «нехватку кислорода», «потерю автоматизма дыхания», «невозможность сделать глубокий вдох», которые свидетельствуют о наличии гипервентиляционного синдрома. Эпизоды гипервентиляции могут сопровождаться разнообразной психовегетативной симптоматикой вплоть до развития панической атаки. Частым эквивалентом глубоких вдохов при гипервентиляции является навязчивая зевота. Пытаясь справиться с приступом, пациенты могут произвольно делать частые глубокие вдохи («собачье дыхание»), приводящие к гипокапнии, головокружению и даже потере сознания. Эпизоды гипервентиляции не имеют четкой связи с провоцирующими факторами.

Кашель. Кашель типичен прежде всего для курящих пациентов, носит непродуктивный или малопродуктивный характер. Надсадный мучительный непродуктивный кашель своеобразного дребезжащего тембра («блеяние козы») характерен для трахеобронхиальной дискинезии и/или трахеобронхомаляции. Хронический кашель с обильной гнойной мокротой может свидетельствовать о бронхоэктатической болезни или пороках развития легкого, которые часто сочетаются с НДСТ.

Боль в грудной клетке. Острая боль в грудной клетке, сопровождающаяся тяжелой одышкой или приступом удушья, может указывать на развитие эпизода спонтанного пневмоторакса, который часто провоцируется физической нагрузкой «рывкового» характера (штанга, турник и т.п.).

Система пищеварения

При грыже пищеводного отверстия диафрагмы могут беспокоить давящие, сжимающие боли в эпигастральной области, которые отдают в нижнюю часть грудины, плечо, левую руку и иногда напоминают боли, возникающие при стенокардии. Эти боли часто начинаются в положении лежа на спине, особенно после переедания, при натуживании, подъеме тяжестей. Пациент может жаловаться на вздутие живота, ощущение инородного тела в верхней части живота. Боль уменьшается или проходит в вертикальном положении тела.

При опущении желудка может быть ощущение тяжести в области желудка или ноющие боли в верхней половине живота. В некоторых случаях отмечается иррадиация болей в область сердца. Иногда боли возникают после бега, прыжков за счет растяжения связок желудка. Такие болевые ощущения обычно быстро проходят. При значительном опущении боли возникают чаще после еды, уменьшаются в положении лежа, так как связки, поддерживающие желудок в этом положении, перестают натягиваться. У пациента обычно снижен аппетит и часто возникает тошнота.

При правостороннем птозе толстой кишки отмечается боль преимущественно в правых отделах живота, усиливающаяся во второй половине дня, после физической нагрузки.

При левостороннем птозе толстой кишки пациенты жалуются на хронический запор и боль преимущественно в левых отделах живота. Акт дефекации мучительный, болезненный, длительный, что часто обусловливает появление трещин, геморроя или выпадения слизистой оболочки прямой кишки.

При общем птозе толстой кишки больные жалуются на хронический запор, отрыжку, вздутие живота, боль в животе и поясничной области.

При гепатоптозе могут ощущаться тяжесть или давящие боли в правом подреберье, чаще связанные с физической нагрузкой, возможна их иррадиация в область позвоночника, лопатки и плеча. Обычно боль уменьшается или даже исчезает в горизонтальном положении тела. При птозе желчного пузыря больные могут предъявлять жалобы, обусловленные его дисфункцией, такие как приступообразные боли схваткообразного характера в правом подреберье, связанные с приемом пищи, купирующиеся спазмолитиками.

При наличии недостаточности сфинктеров жалобы обусловлены рефлюксными проявлениями: изжогой, кислым привкусом, горечью во рту.

При дивертикулах пищевода могут возникать жалобы на першение в горле, ощущение сухости, покашливание, осиплость голоса, дисфагию, срыгивание после глотания, загрудинные боли, сердцебиение и одышку после еды, неприятный запах изо рта.

При дивертикулезе толстого кишечника больных может беспокоить боль, которая чаще всего локализуется в левой подвздошной области и левом мезогастрии и носит спастический характер, усиливаясь по мере наполнения толстой кишки каловыми массами. После дефекации боль обычно уменьшается. В период между спазмами у части больных отмечается тупая ноющая боль в тех же отделах. Кроме того, могут иметь место жалобы на нарушение стула обычно в виде запора, реже чередование запора и жидкого стула; чувство неполного опорожнения кишки и вздутие живота.

При долихоколон могут беспокоить боли, локализующиеся чаще в левой подвздошной области и мезогастрии, дистензионного характера и метеоризм, исчезающие после освобождения кишечника. Нередки запоры, может отмечаться снижение рефлекса на дефекацию

Мочевыделительная система

При нефроптозе пациенты с НДСТ часто предъявляют жалобы на ноющую, тупую непостоянную боль в поясничной области, усиливающуюся при физической нагрузке и исчезающую в покое или горизонтальном положении тела. Боль носит рефлекторный характер и возникает вследствие натяжения нервных ветвей ворот почки и ее ложа. С увеличением степени смещения почки боль может усиливаться, локализоваться по всей брюшной полости (в том числе в области подвздошной кости или в подреберьях) и иррадиировать в поясницу. При подвздошной дистопии почки боль в животе может носить рефлекторный характер, сопровождаясь тошнотой, рвотой. Обычно это наблюдают при гидронефрозе, воспалительных поражениях или камнях дистопированной почки. При воспалительном поражении почек больные могут предъявлять жалобы на отеки, которые обычно появляются или усиливаются по утрам, чаще локализуются на лице, веках.

Опорно-двигательный аппарат

Боль в суставах. Мышечно-суставные боли впервые могут возникнуть у детей и подростков с избыточной подвижностью суставов, в особенности у девочек от 13 до 19 лет, и прогрессируют с возрастом. Появление боли часто ассоциируется с травмой, беременностью, родами, хроническими заболеваниями суставов другой этиологии или гиподинамией. Чувство дискомфорта и боли в суставах обычно появляется после непривычных физических нагрузок, особенно часто в период быстрого роста ребенка с преимущественной локализацией в нижних конечностях. Боль чаще возникает в коленных и голеностопных суставах.

Боли в спине. Дорсалгии встречаются в любом возрасте с дебютом в периоде от 16 до 20 лет, что не характерно для общей популяции, где первые эпизоды появляются в возрасте от 30 до 40 лет. Боль локализуется преимущественно в поясничном и грудном отделе позвоночника, возникает во второй половине дня, после длительных статических нагрузок, а уменьшаются в горизонтальном положении. К появлению болей приводит недостаточность соединительнотканного фиксирующего аппарата позвоночника под воздействием неблагоприятных факторов (длительная нефизиологичная поза, разная длина нижних конечностей, ношение сумки на одном плече), что влечет за собой компенсаторное развитие деформаций позвоночника (сколиоз) с последующим перенапряжением мышц и связок.

Щелчки в суставах и позвоночнике. Данный симптом чаще возникает на фоне гипермобильности суставов и связан с перерастяжением суставной капсулы, связок и сухожилий при движении.

Вывихи суставов. Спонтанные, рецидивирующие («привычные») вывихи возникают у пациентов с высокой степенью гипермобильности суставов при обычных движениях или во время занятий спортом.

Вегетативная нервная система

В связи с частыми вегетативными расстройствами у пациентов с дисплазией соединительной ткани важным разделом обследования является определение состояние вегетативной системы. В таблице 4 представлены данные расспроса, характерные для изменений тонуса симпатической либо парасимпатической нервной системы [2].

С возрастом отмечается увеличение субъективной симптоматики [2–4, 8].

При сборе анамнеза у всех пациентов с целью подтверждения диагноза НДСТ рекомендуется учитывать:

- возраст появления того или иного клинического проявления НДСТ;

- наследственную отягощенность – наличие клинических проявлений НДСТ у родственников первой линии родства, а также наследственную отягощенность по наследственным нарушениям соединительной ткани;

- наследственную отягощенность по случаям ранней или внезапной смерти;

- наличие ассоциированых аномалий и пороков развития;

- выраженные проявления клапанного, аритмического, сосудистого синдромов;

- реанимационные мероприятия или интенсивную терапию в анамнезе;

- хронические воспалительные заболевания;

- курение;

- нерациональное питание;

- низкую физическую активность.

Временные особенности формирования синдромов НДСТ представлены в таблице 5.

Уточнение предшествующей терапии, ее эффективности и переносимости, трудоспособности пациента (в динамике), а также данных, свидетельствующих о наличии у него сопутствующей патологи, позволит не только установить диагноз того или иного синдрома ДСТ, но и определить тактику ведения больного с целью профилактики развития осложнений [2–4].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: выявляемость признаков НДСТ максимальна в молодом и подростковом возрасте: средний прирост признаков НДСТ от дошкольного возраста к подростковому (максимальное накопление соединительной ткани в организме) составляет 319,91%, от подросткового к молодому – 20,81%. Возраст обнаружения симптомов НДСТ и их выраженность тесно связаны между собой: чем раньше регистрируются признаки НДСТ, тем более выраженными с возрастом становятся ее проявления, приводя в некоторых случаях к ранней инвалидности [3–6, 8].

2.3. Физикальное обследование

Общий осмотр и физикальное обследование следует проводить всем пациентам с НДСТ [2].

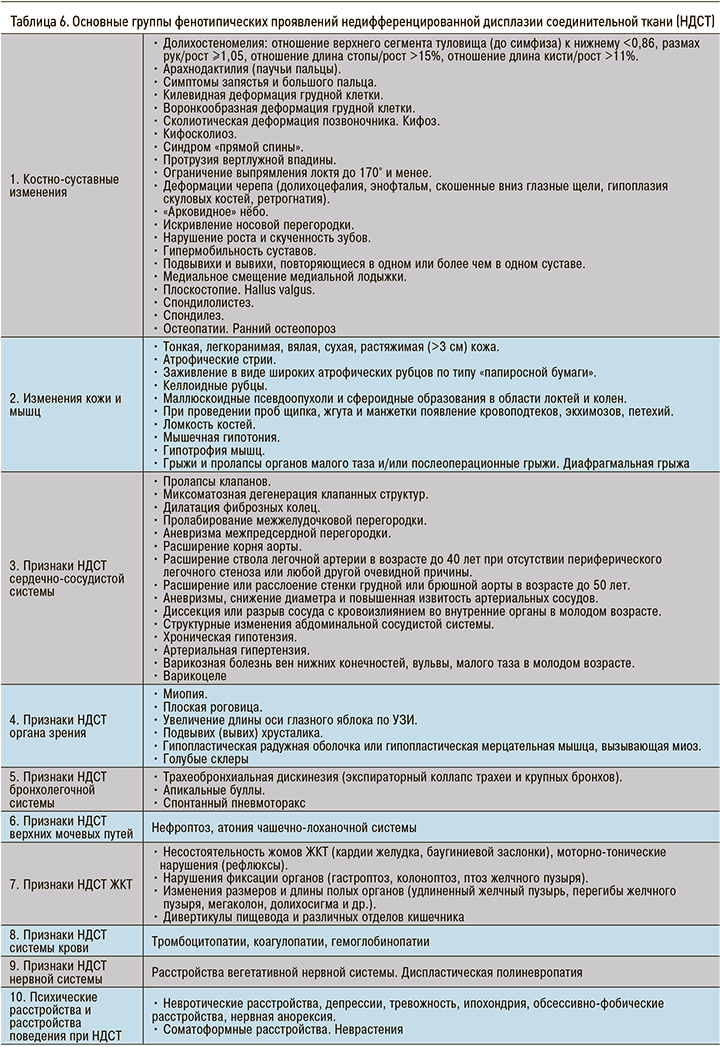

Фенотипические проявления НДСТ делятся на группы в зависимости от вовлечения в диспластический процесс органов и систем (табл. 6).

Следует отметить, что перечисленные выше отдельно взятые признаки не являются строго специфичными для НДСТ, в связи с чем всем пациентам с подозрением на НДСТ рекомендуется углубленный дифференциально-диагностического поиск [2–4].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: важно помнить, что любой из перечисленных признаков может быть как изолированным дефектом развития соединительной ткани, который диагностирован на сегодняшний день (locus minоris resistencia), так и выступать проявлением системной патологии [2–4].

2.4. Лабораторная диагностика

Всем пациентам с клиническими признаками НДСТ для выявления коморбидной патологии и оценки выраженности диспластического процесса рекомендуются общий анализ крови и общий анализ мочи; биохимический анализ крови (показатели белкового, жирового, углеводного обменов; содержание микро- и макронутриентов), исследование предсердного натрийуретического пептида [2–4, 14]. Кроме того, с учетом частых изменений свертывающей и противосвертывающей систем на фоне НДСТ всем пациентам рекомендуются коагулограмма с определением фактор Виллебранта, фибриноген, агрегация тромбоцитов (спонтанная и индуцированная), гомоцистеин [3, 14].

Всем пациентам с клиническими признаками НДСТ для выявления коморбидной патологии и оценки выраженности диспластического процесса рекомендуются общий анализ крови и общий анализ мочи; биохимический анализ крови (показатели белкового, жирового, углеводного обменов; содержание микро- и макронутриентов), исследование предсердного натрийуретического пептида [2–4, 14]. Кроме того, с учетом частых изменений свертывающей и противосвертывающей систем на фоне НДСТ всем пациентам рекомендуются коагулограмма с определением фактор Виллебранта, фибриноген, агрегация тромбоцитов (спонтанная и индуцированная), гомоцистеин [3, 14].

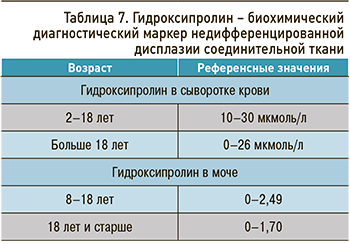

Для расчета прогноза течения диспластического процесса, как самостоятельного состояния, так и влияния нарушения обмена веществ на течение ассоциированной патологии, рекомендовано определение биохимических диагностических маркеров НДСТ, в частности гидроксипролина (ГОП; табл. 7) [3].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: наиболее важными показателями/маркерами при распаде коллагена в тканях являются гидроксипролины, содержание которых исследуют в биологических жидкостях (кровь, моча и др.). Снижение концентрации ГОП в крови в 2 раза и более следует рассматривать как показатель угнетения процесса распада коллагена в соединительной ткани. Увеличение отношения концентрации ГОП к свободному свидетельствует о нарушении фибриллогенеза в поврежденных тканях. Наиболее перспективно исследовать ГОП крови и мочи в качестве скрининг-диагностики, контроля терапии [15, 16].

2.5. Инструментальная диагностика

Всем пациентам с НДСТ рекомендовано проводить следующие инструментальные методы исследования для уточнения диспластикозависимой и ассоциированной патологии сердечно-сосудистой, дыхательной и мочевыделительной систем, желудочно-кишечного тракта:

- ЭКГ;

- эхокардиографию (ЭхоКГ);

- Холтер-ЭКГ с оценкой вариабельности сердечного ритма;

- пульсоксиметрию;

- офтальмоскопию и скиаскопию;

- ультразвуковое исследование брюшной полости [2–4].

При выявлении клинического синдрома НДСТ с целью уточнения патологии вовлеченных органов и систем рекомендовано проведение дополнительных методов исследования:

- магнитно-резонансной томографии (МРТ);

- ультразвуковой допплерографии сосудов: нижних конечностей, крупных сосудов висцеральных органов, экстра- и интракраниальных сегментов церебральных артерий;

- суточного мониторирования АД;

- велоэргометрии;

- стресс-ЭхоКГ;

- коронарографии;

- мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости;

- спирометрии и пробы с бронхолитиком;

- фибробронхоскопии;

- фиброгастродуоденоскопии;

- фиброколоноскопии [2–4].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: всем пациентам с признаками НДСТ рекомендуется исключить расширение корня аорты с помощью недавно опубликованного отечественного способа, разработанного на условно здоровой популяции, не включавшей лиц с любой формой НДСТ и их родственников (Семенкин А.А., Нечаева Г.И., 2016) [3, 17]. Расчет должного диаметра корня аорты проводится по следующей формуле:

ДДКА = 1,925 + 0,009 × возраст + 0,574 × ППТ - 0,193 × пол (1 или 2),

где ДДКА – должный диаметр корня аорты (см); возраст – возраст пациента (годы); ППТ – площадь поверхности тела (м2), рассчитанная по формуле Дюбуа и Дюбуа; пол – пол пациента: 1 для мужчин, 2 для женщин; при этом за нормальный диаметр корня аорты принимают любое цифровое значение, находящееся в пределах ±0,44 см от рассчитанного ДДКА [3, 17].

2.6. Иная диагностика

Морфологическая диагностика применима в первую очередь в педиатрии с целью раннего выявления диспластикозависимых изменений органов и систем у детей, что позволяет своевременно профилактировать патологию сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. С этой целью используется микроскопическое исследование выпавших молочных зубов, реже экстрагированных зубов у взрослых.

Кроме того, возможно морфологическое исследование биоптатов плоских и трубчатых костей, полученных в результате оперативных вмешательств по поводу травм, переломов, коррекции деформаций грудной клетки, позвоночника, что позволяет подтвердить наличие у пациента синдрома остеопатии и скорректировать тактику лечения.

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: одним из наиболее достоверных доказательств наличия ДСТ является выявление изменений зубной эмали в раннем детском возрасте, когда имеет место ряд ограничений для инструментальной диагностики (рентенография и др.) – изучение эмалевых призм, выпавших молочных или экстрагированных по медицинским показаниям зубов [18, 19].

Медико-генетическое консультирование показано пациентам с НДСТ при:

- наличии установленной или подозреваемой наследственной болезни в семье;

- рождении ребенка с врожденным пороком развития;

- задержке физического развития или умственной отсталости у ребенка;

- повторных спонтанных абортах, мертворождении;

- кровнородственных браках;

- воздействии известных или возможных тератогенов в первые 3 мес беременности [2–4].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: медико-генетическое консультирование – специализированный вид медицинской помощи, в том числе в рамках профилактики наследственных болезней. Суть его заключается в определении прогноза рождения ребенка с наследственной патологией на основе уточненного диагноза и помощи семье в принятии решения о деторождении.

Генеалогическое исследование показано всем пациентам, у родителей и близких родственников которых уже установлен диагноз того или иного синдрома НДСТ, с целью прогнозирования возникновения диспластикозависимой патологии у потомства.

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: при обследовании родственников 1 линии родства (родители, братья, сестры, дети) и 2 степени родства (бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники) признаки ДСТ отмечаются у 32%. Количество признаков у одного родственника колеблется от одного до пяти, в среднем 2,8±0,2 [3, 13].

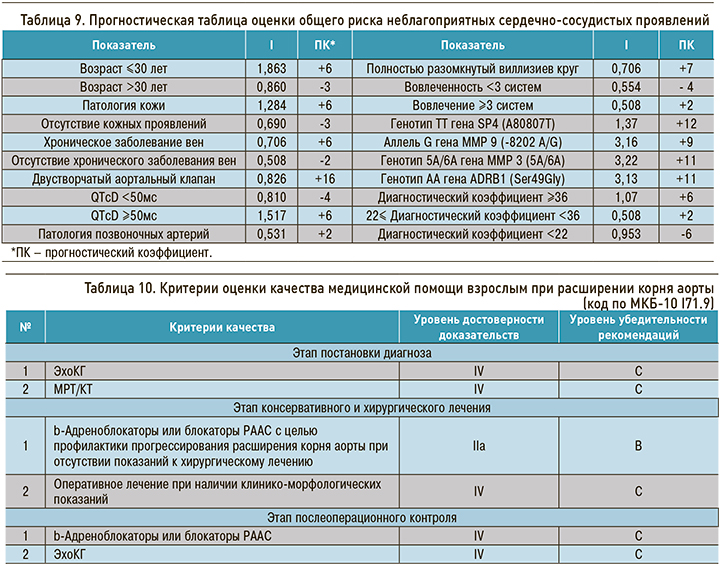

Молекулярно-генетическая диагностика НДСТ рекомендована пациентам с высоким риском развития неблагоприятных осложнений [3, 9, 20–22].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 3).

Комментарии: установлена ассоциация развития неблагоприятных сердечно-сосудистых проявлений НДСТ с носительством гомозиготного генотипа Т80807T полиморфного гена SP4, гомозиготного генотипа АА полиморфного гена β-1 адренорецептора, аллеля G полиморфного гена ММП9 (-8202 A/G), гетерозиготного генотипа 5А/6А полиморфного гена ММП3 [9].

Аллель *G локуса rs1544410 гена VDR ассоциируется с большей частотой формирования висцероптозов и деформаций грудной клетки, а также формирования НДСТ в целом. Генотип *G*G данного локуса ассоциируется с большей частотой формирования НДСТ тяжелой степени и коморбидного сочетания НДСТ и остеоартроза (ОА). Генотип *G*T локуса rs7975232гена VDR также ассоциируется с большей частотой формирования коморбидного сочетания ДСТ и ОА и является одним из предикторов, вошедших в модель диагностики риска развития раннего полиостеоартроза.

Аллель *A локуса rs2276455 гена COL2A1 ассоциируется с большей частотой формирования гипермобильности суставов, генотип *A*A – артериальной гипотензии и геморрагического синдрома. Аллель *C локуса rs63118460 ассоциируется с большей частотой формирования артериальной гипотензии и долихостеномелии, аллель *T является одним из предикторов, вошедших в модель диагностики риска развития раннего гонартроза.

Аллель *A локуса rs2252070 гена MMP13 ассоциируется с большей частотой формирования вентральных грыж, аллель *G – гастроэзофагельная рефлюксная болезнь и гипермобильности суставов. Генотип *A*A является одним из предикторов, вошедших в модель диагностики риска развития раннего коксоартроза.

Аллель *C локуса rs143383 гена GDF5 ассоциируется с большей частотой формирования миопии, генотип *С*С является одним из предикторов, вошедших в модель диагностики риска развития раннего гонартроза и полиостеоартроза.

Аллель *6A локуса rs35068180 гена MMP3 ассоциируется с большей частотой формирования артериальной гипотензии, деформаций желчного пузыря, миопии и симптомокомплекса НДСТ в целом [3, 20–22].

3. ЛЕЧЕНИЕ

В настоящее время отсутствует возможность проведения этиотропной генной терапии НДСТ, и никакие методы лечения не способны «выключить» мутантный ген или произвести обратную мутацию патологического аллеля. Однако вклад наследственности в развитие мультифакториального заболевания, к которым относится и НДСТ, составляет не более 30%. На долю экологических воздействий и возможностей клинической медицины в улучшении здоровья приходится около 20%, основное значение (50%) при развитии патологии имеет образ жизни пациента [2].

Основные принципы лечения пациентов с НДСТ:

- преемственность ведения пациента: акушер-гинеколог – педиатр – подростковый врач – терапевт; или акушер-гинеколог – педиатр – врач общей врачебной практики – терапевт;

- или акушер-гинеколог – семейный врач;

- координирующая роль лечащего врача;

- сотрудничество пациента и врача;

- активное участие пациента в процессе лечения;

- непрерывность и регулярность выполнения рекомендаций;

- индивидуальный подход в зависимости от выявленных клинических синдромов;

- ориентированность на семью.

Основные направления лечения пациентов с НДСТ:

- консультирование и обучение;

- подбор адекватного режима дня и двигательной активности;

- рациональная диетотерапия;

- восстановительное лечение: лечебная физкультура, лечебный массаж, физиотерапия, психотерапия, метаболическая медикаментозная терапия;

- лечение выявленных синдромов [2–4].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

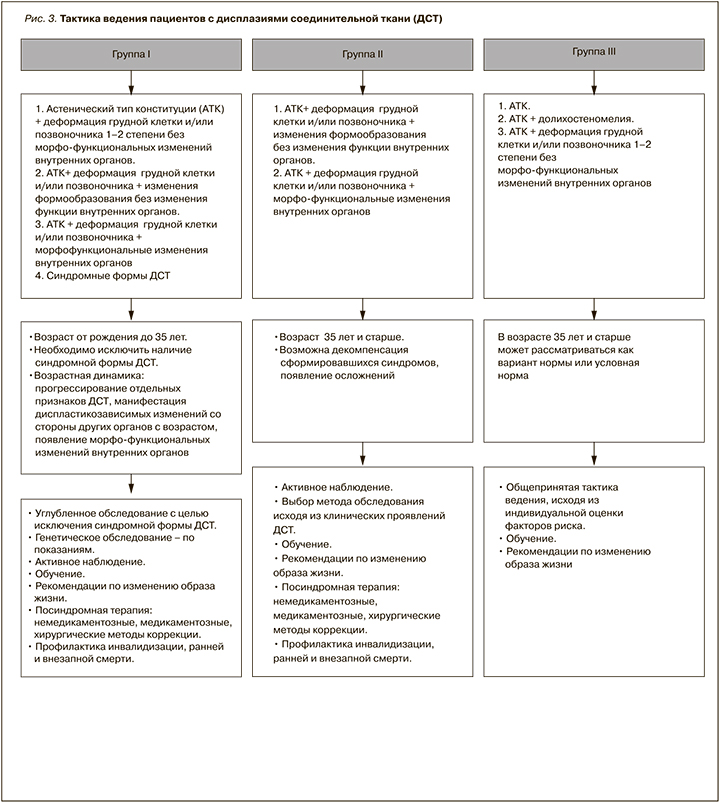

Комментарии: с клинической и прогностической точек зрения группа пациентов с НДСТ неоднородна, что требует дифференцированного подхода к реализации лечебно-профилактических технологий. Для повышения эффективности лечения пациентов целесообразно проводить разделение их на группы наблюдения, исходя из клинической характеристики, прогнозируемой динамики состояния и содержания лечебно-профилактической работы [2–4].

3.1. Консервативное лечение

3.1.1. Консультирование и обучение

Всем пациентам с НДСТ рекомендовано консультирование и обучение с целью формирования мотивации к отказу от нездоровых привычек и поддержания стремления пациента к выполнению рекомендаций и назначений врача. Консультирование и обучение пациентов может проходить как в режиме индивидуального собеседования, так и в рамках «Школы пациентов». Желательно сопровождать советы выдачей письменных рекомендаций, памяток, брошюр, таблиц и т.д. Каждому пациенту необходимо дать рекомендации по обогащению рациона питания витаминами и микроэлементами, а также характеру двигательной активности (Приложение В) [2–4].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 3).

Комментарии: пациентам с НДСТ показаны общий режим, утренняя гимнастика, чередование умственной нагрузки с физическими упражнениями, прогулками на свежем воздухе, полноценный ночной сон, короткий отдых днем. Необходимо правильно выбрать вид физической активности, адекватную нагрузку и темп тренировки. Помимо утренней гимнастики необходимо выполнять физические упражнения аэробного типа 3 раза в неделю по 40–60 мин (плавание, ходьба или умеренный бег на беговой дорожке, езда на велосипеде/велотренажере, ходьба на лыжах в зимнее время, бадминтон, боулинг, настольный теннис). Нецелесообразны занятия балетом, групповые игровые виды спорта, связанные с большой вероятностью травм, игра на фортепиано и большинстве других музыкальных инструментов (длительное статическое напряжение). Противопоказаны тяжелая атлетика и деятельность с резким изменением атмосферного давления (дайвинг), а также бесконтрольные растяжки, висы и вытяжения позвоночника. Вопрос о возможности и безопасности занятиями спорта на профессиональном уровне всегда решается индивидуально. Приведенные рекомендации носят общий характер. Подход к пациенту должен быть максимально персонифицирован: рекомендованные, нецелесообразные и противопоказанные физические нагрузки могут существенно различаться в зависимости от доминирующего синдрома НДСТ, общего клинического статуса пациента [2–4].

3.1.2. Диетотерапия

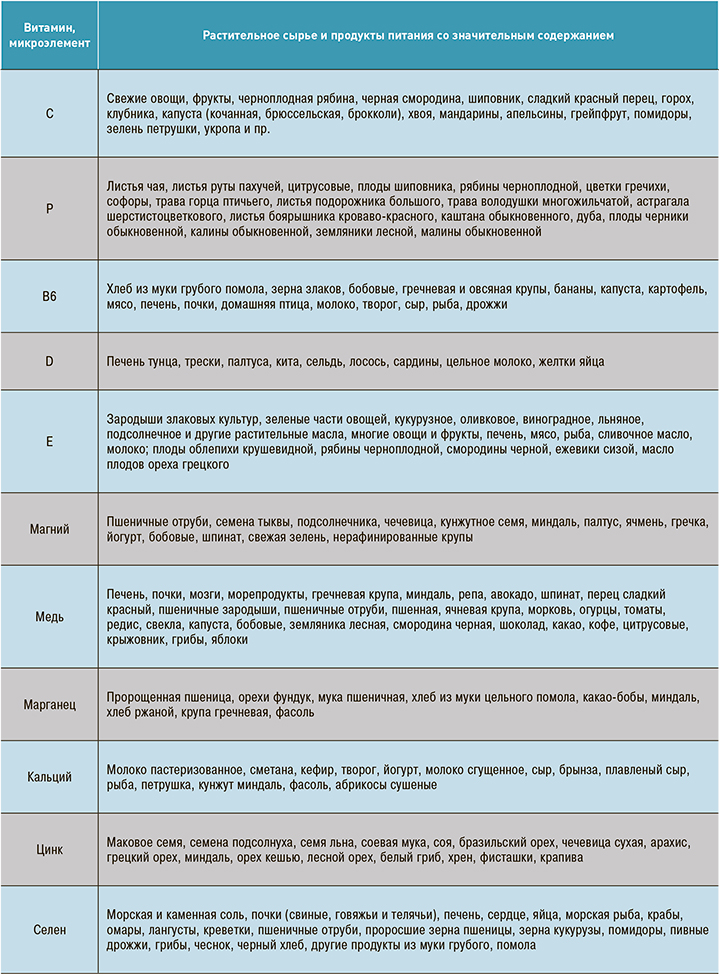

Всем пациентам с НДСТ рекомендуется употребление продуктов, обогащенных веществами, участвующими в метаболизме соединительной ткани – витаминами С, Е, В6, D, Р и микроэлементами: магнием, медью, марганцем, цинком, кальцием, селеном, серой [2–4]. Рекомендуется пища, обогащенная белком, содержащая значительное количество хондроитинсульфатов. Среди микроэлементов для поддержания физиологического метаболизма соединительной ткани особенно важны магний, медь и марганец [23]. Для структуры соединительной ткани крайне важна роль магния, который является одним из основных биоэлементов, обеспечивающих физиологический метаболизм соединительной ткани [24–26]. Важность магниевой дотации (диетической и фармакологической) особенно актуальна на фоне распространенного в России качественного голода по микронутриентам [27].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

3.1.3. Медикаментозная метаболическая терапия («базовое» лечение НДСТ)

Медикаментозная метаболическая терапия показана всем пациентам с НДСТ. Медикаментозное воздействие на систему соединительной ткани носит заместительный характер и проводится по следующим направлениям:

- коррекция нарушений синтеза и катаболизма гликозаминогликанов (хондроитинсульфаты, гликозаминогликаны);

- влияние на метаболизм соединительной ткани (витамины и микроэлементы);

- стабилизация минерального обмена (витамин D3 и его активные формы, препараты кальция);

- коррекция уровня свободных аминокислот крови (метионин, глутаминовая кислота, глицин);

- регуляция биоэнергетического состояния организма: этилметилгидроксипиридина сукцинат, мельдоний, левокарнитин (в том числе раствор для внутривенного и внутримышечного введения) и др. [2–4, 14].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарии: медикаментозная метаболическая терапия не решает проблемы комплексного многоуровневого воздействия на систему соединительной ткани и поэтому не может быть признана ведущей.

3.1.4. Тактика ведения пациентов с НДСТ в зависимости от ведущего клинического синдрома

Поскольку клинические синдромы при НДСТ характеризуются истинной коморбидностью, они могут требовать дополнительной к базовому лечению НДСТ терапии, согласно действующим клиническим рекомендациям и стандартам оказания медицинской помощи, а также мнению экспертов [2, 3].

Расстройства вегетативной нервной системы

Для коррекции имеющейся вегетативной дисфункции дополнительно к рациональной физической активности, санаторно-курортному лечению могут быть рекомендованы препараты, оптимизирующие метаболизм головного мозга с доказанной эффективностью при синдроме вегето-сосудистой дистонии, обладающие антигипоксическим действием (убихинон, левокарнитин, этилметилгидроксипиридина сукцинат и др.) [3, 14, 28].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Психические расстройства и расстройства поведения

Для коррекции неврозов и неврозоподобных состояний, помимо рациональной психотерапии, обоснованным является использование анксиолитиков (гидроксизин, тофизопам и др.) [3, 14, 29–31]. В целом медикаментозная терапия проводится в рамках консультации психотерапевта, узких специалистов [3, 14].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Синдром диспластической полиневропатии

Консервативное лечение: антиоксидантная терапия (альфа-липоевая кислота). Витамины с нейротропным механизмом действия, вазоактивная терапия, коррекция уровня микроэлементов, физиолечение [3, 14, 32].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Бронхолегочный синдром

Основные направления лечения бронхолегочного синдрома у пациентов с НДСТ:

- отказ от табакокурения;

- управление кашлем: обучение правильной технике кашля, применение противокашлевых или муколитических препаратов в зависимости от характера кашля, комплексы дыхательной гимнастики с элементами кинезиотерапии;

- управление одышкой: рекомендации по физической активности, обучение приемам диафрагмального дыхания и дыхания с повышением сопротивления на выдохе.

Лечение бронхообструктивного синдрома:

- регулярное применение бронхолитических препаратов, ингаляционных кортикостероидных средств по показаниям;

- повышение силы и выносливости дыхательных мышц: регулярное выполнение комплексов упражнений, в том числе с дыхательными тренажерами.

Профилактика и лечение инфекционных обострений: вакцинация, рациональная антибактериальная терапия по показаниям.

Буллезная эмфизема легких предполагает коррекцию образа жизни (прекращение курения, ограничение авиаперелетов, занятий дайвингом и т.п.). Целесообразна плановая консультация торакального хирурга для уточнения показаний к оперативному лечению [2–5, 33].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Синдром иммунологических нарушений

Ведение здорового образа жизни, лечение и профилактика бактериальных, грибковых, вирусных инфекций, паразитарных инвазий; иммунопрофилактика (вакцины, сыворотки) [3, 14, 34]. В случае выявления сенсибилизации к аллергенам проведение аллерген-специфической иммунотерапии. При наличии нарушений врожденного, гуморального, Т-клеточного звеньев иммунитета (подтвержденных иммунологическими показателями) проведение соответствующей иммунотерапии (по рекомендации иммунолога) в зависимости от нозологической формы заболевания, стадии процесса, возраста пациента [2, 3, 14, 34].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Косметический синдром

Консервативное лечение необходимо проводить как можно раньше при появлении первых признаков косметологического синдрома с целью коррекции возрастных изменений кожи [3].

Для улучшения микроциркуляции и трофики тканей проводится массаж или микротоковая терапия; для коррекции синтеза гликозаминогликанов и коллагенообразования проводятся внутрикожные инъекции 1% гиалуроновой кислоты с различными аминокислотами (пролин, лизин, глицин, цистеин), а также с витамином С, глутатионом и янтарной кислотой [35]. Возможно использование рациональной психотерапии в рамках комплексного восстановительного лечения [2–5]. Репаративные способности соединительной ткани дермы принципиально важны для заживления ран и ожогов, реабилитации после оперативных вмешательств, пилингов, мезотерапии и др. Хирургическое лечение должно проводиться строго по показаниям при выраженном птозе мягких тканей вокруг глаз, при чрезмерно выраженных носогубных складках, при опущении уголков рта, появлении второго подбородка, провисании кожи в области шеи и нижней челюсти. Необходимость хирургического лечения должна быть хорошо продумана с учетом высокого риска формирования келоидных, гипертрофических рубцов и других осложнений [3, 14, 35, 36].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 3).

Синдром обменных нарушений в миокарде

Курсовой прием лекарственных средств с кардиоэнергетическим эффектом (убихинон, мельдоний и др.), препаратов магния, антиоксидантов [2–4, 37]. Клинические исследования указывают на принципиальную важность обеспеченности организма омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в комбинации с магнием для поддержания структуры соединительной ткани [3].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Клапанный синдром

До настоящего времени не существует единого мнения о тактике ведения пациентов с пролапсом митрального клапана (ПМК), что может быть связано с отсутствием единого мнения об этиологии и патогенезе этого заболевания. С одной стороны, имеется тенденция к отрицанию необходимости какого-либо лечения и попытка оценки таких пациентов как практически здоровых людей. С другой стороны, учитывая снижение качества жизни, опасность развития серьезных осложнений, инвалидизации и даже внезапной смерти у лиц трудоспособного возраста, становится понятной необходимость тщательного изучения этого вопроса и разработки превентивных и лечебных мероприятий [2–4, 38, 39].

Важная составляющая ведения бессимптомных пациентов с ПМК – динамическое наблюдение. В ряде случаев достаточно отказаться от таких стимуляторов, как кофеин, алкоголь и курение. Пациенты должны избегать приема оральных контрацептивов [3].

Имеются литературные данные об эффективности препаратов магния при первичном ПМК [3–5]. Пациенты с пролапсом митрального клапана с жалобами, обусловленными повышением тонуса или реактивности симпатической нервной системы (сердцебиение, кардиалгии, одышка), часто положительно реагируют на терапию бета-блокаторами, ивабрадином [3, 4]. Для стимуляции коллагенообразования применяются витамины группы В, витамины D, С, Р, препараты магния, меди, марганца, кальция, антигипоксанты. При кардиалгиях возможно применение анксиолитиков [3, 4].

У пациентов с ПМК и ФП выбор между терапией варфарином и новыми оральными антикоагулянтами определяется возрастом, наличием митральной регургитации, наличием утолщения и избыточности створок МК, артериальной гипертензии и ХСН [3, 14, 39].

Антибиотики для профилактики инфекционного эндокардита показаны всем пациентам с ПМК, имеющим миксоматозную дегенерацию створок при состояниях, сопровождающихся бактериемией. Хирургическое лечение показано при тяжелой митральной недостаточности, в особенности обусловленной разрывом хорд, приводящим к формированию «молотящей» створки митрального клапана [2–4, 39].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Аритмический синдром

Устранение причин аритмического синдрома (гипомагниемия, гипокалиемия, гипоксия, легочная гипертензия). Медикаментозное лечение в зависимости от вида нарушения ритма в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [2–4, 40–42].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром синкопальных состояний

Лечение проводится в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [43].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром внезапной смерти

Лечение проводится в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [44, 45].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Торакодиафрагмальный синдром

Консервативные методы лечения и реабилитации:

- лечебная физкультура, массаж грудной клетки и позвоночника, плавание и другие водные процедуры, психотерапия;

- медикаментозная метаболическая терапия и стимуляция коллагенообразования (см. выше);

- лечение сопутствующей патологии со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

- лечение осложнений (легочная гипертензия, сердечная и дыхательная недостаточность) [2, 3, 14, 46].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Вертеброгенный синдром

Рекомендован комплекс упражнений для укрепления мышц спины и живота, советы по рациональной организации рабочего места (предупреждение длительного статического напряжения). Целью консервативной терапии является остановка прогрессирования и прочная стабилизация деформации позвоночника. Комплекс консервативных мероприятий лечения ранних форм сколиоза включает:

- соблюдение ортопедического разгрузочного режима – лечение положением, ношение ортопедического корсета (непродолжительное время);

- общее оздоровление организма: рациональное питание и закаливание;

- выработку индивидуального статико‑динамического режима, исключаются неудобные позы, ведется наблюдение за соблюдением оптимальной двигательной активности и т.п.;

- функциональное исправление деформации позвоночника и грудной клетки с помощью лечебной гимнастики, плавания и электростимуляции мышц [2–4, 47, 48].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Синдром патологии стопы

Рекомендации по подбору обуви, упражнениям для укрепления мышц стопы, массажу, физиотерапии. При выраженных клинических изменениях Halluх valgus, плоскостопии показано оперативное лечение [2, 3, 48].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром патологии органа зрения

Синдром патологии органа зрения

Консервативное лечение: наблюдение и лечение у офтальмолога. Показания и противопоказания к выполнению физических упражнений при миопии представлены в таблице 8 [3, 49]. При тяжелой миопии, вывихах и подвывихах хрусталика, отслойке сетчатки показано оперативное вмешательство в объеме, соответствующем тяжести процесса [3].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Астенический синдром

Рекомендованы лечебная физкультура, диета, режим сна–бодрствования и при необходимости психотерапия [3, 14]. При недостаточной эффективности возможно курсовое применение антиастенических препаратов (левокарнитин, убихинон и др.), адаптогенов, ноотропов, тонизирующих средств (экстракты женьшеня, элеуторококка, лимонника и др.), атипичных анксиолитиков (тофизопама и др.), препаратов магния, поливитаминных комплексов [3, 50].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром торакодиафрагмального сердца

Направление лечения определяется размерами сердца, наличием внутрикардиальных клапанных изменений, перегрузки правых отделов сердца, формированием легочной гипертензии и сердечной недостаточности [3, 51]. Лечение проводится в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [3, 4, 52, 53].

Хирургическое лечение зависит от выраженности сохранности структуры клапанов, регургитации, бронхососудистого компонента [3].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром хронической артериальной гипотензии

Здоровый образ жизни – лучший способ профилактики гипотонии. Это рациональное питание, физические нагрузки, полноценный отдых и процедуры, укрепляющие сосуды (массаж, контрастный душ, гидромассаж, плавание). Следует избегать стрессов. Важно получать удовольствие от жизнедеятельности, чувствовать себя нужным и незаменимым и в жизни, и в семье. Отрицательные эмоции для гипотоника часто становятся решающим фактором, провоцирующим резкое и сильное снижение артериального давления. Гипотензию можно уменьшить повышением потребления жидкости и соли, ношением компрессионного белья, в тяжелых случаях приемом минералокортикоидов [3, 4].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром артериальной гипертонии

Лечение пациентов с артериальной гипертонией (АГ) на фоне НДСТ проводится согласно современным рекомендациям по лечению АГ [3, 4, 54, 55].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Сосудистый синдром

На сегодняшний день бета-блокаторы являются наиболее изученной группой препаратов для лечения пациентов с расширением аорты. Бета-блокаторы применяются с целью коррекции гемодинамической нагрузки на аорту, уменьшения выраженности морфологических изменений сосудистой стенки в ответ на действие деструктивных гемодинамических стрессоров и тем самым для замедления прогрессирования дилатации. Кроме того, предполагается наличие прямых эффектов препаратов на внеклеточный матрикс, что пока не было убедительно продемонстрировано [3, 4].

В последние годы появились работы, демонстрирующие перспективы применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II при расширении аорты у пациентов с синдромом Марфана [3, 4, 56, 57].

Варикозное расширение вен нижних конечностей требует выполнения рекомендаций по образу жизни и двигательной активности (избегать длительных статических нагрузок, ношение удобной обуви, использование компрессионного трикотажа, лечебная физкультура), а также курсовое применение венотонических лекарственных средств, венотонических мазей, кремов, гелей, фитотерапии [3, 4]. После консультации сосудистого хирурга определяются показания к хирургическому лечению варикозного расширения вен нижних конечностей.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Синдром патологии пищеварительной системы

Консервативная терапия включает:

- коррекцию моторно-тонических нарушений органов пищеварения;

- нормализацию желчеотделения;

- восстановление микробиоценоза кишечника;

- заместительную ферментную терапию;

- коррекцию белково-энергетической недостаточности, гиповитаминоза, дефицита микроэлементов.

Всем пациентам рекомендуется диета с частым дробным питанием [58]. При наличии спланхноптоза – ношение лечебного бандажа.

Для устранения гипомоторно-гипокинетических расстройств показаны прокинетики (тримебутин, итоприд) в стандартных дозах длительностью до 1 мес курсами 2–3 раза в год. При наличии запоров – слабительные препараты.

При наличии аномалий желчного пузыря, гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей целесообразно применение препаратов урсодезоксихолевой кислоты [3].

Сегментарный колит, дивертикулярная болезнь – препараты 5-аминосалициловой кислоты (месалазин по 1,6–2,4 г/сут); ципрофлоксацин, метронидазол или рифакксимин в стандартных дозах 7 дней, курсами; восстановление моторики и микробиоценоза кишечника [3, 59].

При птозах – ношение бандажа, исключение поднятия тяжестей.

Наличие синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике является обоснованием для назначения антибактериальных препаратов (рифаксимин по 200 мг 3–4 раза/сут в течение 7 дней). После антибактериальных препаратов назначаются про- и пребиотики. У пациентов с синдромом запора целесообразно назначение лактулозы. При наличии диареи – про- и пребиотики в стандартных дозах. Эти средства обладают трофическим (стимулирует ферментативную активность кишечных дисахаридаз) и иммуномодулирующим действием. Критериями эффективности терапии являются улучшение общего состояния, купирование метеоризма, нормализация стула и микробиологических показателей [3, 58].

Наличие проявлений относительной панкреатической недостаточности, дефицит массы тела, диарея, диспепсические расстройства служат показанием для назначения поликомпонентных ферментных препаратов. Для коррекции диспепсических проявлений, как правило, достаточно использование невысоких доз (3,5–10 тыс. ЕД липазы) с каждым приемом пищи продолжительностью 2 нед, затем по требованию [3].

При наличии синдрома мальабсорбции обосновано применение препаратов для дополнительного энтерального питания (после нормализации моторно-тонических нарушений и коррекции микробиоционоза кишки). Предпочтительно использование полуэлементных смесей, состоящих из беловых гидролизатов-олигопептидов, ди- и моносахаридов, триглицеридов с длинными и средними углеводородными цепочками, микроэлементов, витаминов [3].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Синдром патологии мочевыделительной системы

Неосложненный нефроптоз I–II степени лечат консервативно. Основные методы – ношение специального бандажа, избегание натуживаний. Лечебная гимнастика направлена на укрепление мышц передней и задней брюшной стенок, что обеспечивает нормализацию внутрибрюшного давления и ограничение смещаемости почек [3, 60, 61].

Этиотропная терапия острого неосложненного пиелонефрита на фоне НДСТ проводится в амбулаторно-поликлинических условиях согласно общепринятым принципам и стандартам лечения инфекций мочевыводящих путей [3, 61]. Эмпирическая антибактериальная терапия назначается сразу после установления диагноза (если планируется посев мочи, то терапия назначается после посева) в течение 7–14 дней.

Лечение обострения хронического пиелонефрита, а также острого пиелонефрита у беременных с НДСТ должно проводиться в стационаре, адекватно степени тяжести заболевания, под наблюдением уролога, нефролога, в соответствии с современными принципами лечения инфекций мочевыводящих путей.

К альтернативным методам профилактики обострений пиелонефрита относится применение пробиотиков, фитопрепаратов и клюквенного сока [3, 60, 61].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром репродуктивных нарушений

Лечение осуществляется с учетом нормализации метаболизма коллагена, параметров гормонов и функционирования репродуктивных органов, молочных, щитовидной желез, системы гемостаза, восполнения дефицита макро- и микронутриентов крови, элиминации бактериально-вирусных возбудителей с контролем обсемененности 1 раз в 6 мес и восстановлением биотопа. Коррекция гормонального фона осуществляется на фоне нормализации метаболизма коллагена и кровоснабжения репродуктивных органов. При нерегулярном менструальном цикле вследствие нестабильной флюктуации лютеинизирующего гормона (ЛГ) и ЛГ/фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), гиперпластическом процессе эндометрия на фоне относительной гиперэстрогении предпочтение следует отдать препаратам прогестеронового ряда (с 16-го по 25-й день менструального цикла), идентичных натуральным (прогестерон масляный, микронизированный и т.д.), или производным прегнадиена (дидрогестерон) [3, 62, 63].

При регулярных меноррагиях следует оценить состояние первичного звена (сосудисто-тромбоцитарного) и коагуляционного звена гемостаза. Терапия должна быть направлена на достижение гемостатическоо эффекта во время менструации (транексамовая кислота с учетом массы тела или этамзилат в первые 2–3 дня, утеротоническая терапия (окситоцин по 0,5–1,0 мл 2 раза/сут, 2 дня), отвар крапивы, водяного перца, тысячелистника, препараты кальция и т.д.). В межменструальный период необходима коррекция железодефицитной анемии, общеукрепляющая терапия, прием витаминов [3].

Коррекция менструального цикла согласно приказу Минздрава России от 12.11.2012 № 572н [64]. При выраженной анемизации в пубертатный период и обильном кровотечении, неэффективности гемостатической терапии целесообразно рассмотреть вопрос о госпитализации больной и гормональном гемостазе монофазными комбинированными оральными контрацептивами (по схеме) с последующим продолжением применения комбинированных оральных контрацептивов или переходом на препараты прогестеронового ряда в течение как минимум трех менструальных циклов с 11-й по 25-й день. При нарушении в системе коагуляционного звена целесообразно решить вопрос о трансфузии плазмы [3, 62, 63].

При лечении первичной дисменореи могут быть назначены спазмолитики за 1–2 дня до ожидаемой менструации в сочетании с нестероидными противовоспалительными средствами в свечах или системно [3, 62–64].

Ведение беременности и родов рекомендуется осуществлять согласно действующим клиническим рекомендациям с учетом состояния восходящего отдела аорты [65, 66].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром анемии

Тактика лечения анемии у пациентов с НДСТ направлена на неотложную терапию ургентных состояний, коррекцию гемостазиологических и метаболических нарушений, подавление хронического воспалительного процесса, коррекцию диспластических нарушений с применением рациональной диетотерапии и витаминно-минеральных комплексов, фолиевой кислоты, витамина B12 (по показаниям), а также назначение мембраностабилизаторов. Назначение железосодержащих препаратов проводится при низком уровне ферритина, сывороточного железа крови. Неспецифическая профилактика анемии включает правильную организацию режима дня, рациональную диетотерапию, своевременную коррекцию основного заболевания [3, 69].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Тромбогеморрагический синдром

Тактика ведения пациентов с НДСТ и тромбогеморрагическим синдромом включает нормализацию параметров системы гемостаза и метаболизма коллагена. Проведение профилактических мероприятий должно осуществляться с учетом доминирующего типа изменений в системе гемостаза.

При геморрагическом варианте, сопутствующем НДСТ, показаны гепатопротекторы, мембраностабилизаторы, по показаниям гемостатические препараты. При тромботическом варианте, сопутствующем НДСТ, рекомендовано применение гепаринов, ангиопротекторов, гепатопротекторов, мембраностабилизаторов [3, 70–72].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром гипермобильности суставов

Лечение пациентов с синдромом гипермобильности суставов часто длительное и требует терпения. В повседневных нагрузках необходимо обратить внимание пациента на правильную осанку (в положении сидя опираться на спинку стула, избегать положения с вытянутыми ногами без опоры для коленных суставов, сложив ноги в виде буквы W, или со скрещенными ногами по-турецки; в положении стоя избегать переразгибания коленных суставов), ношение сумки (вес должен распределяться равномерно между двумя руками, не допускать переразгибания в лучезапястных суставах при подъеме груза). Во время сна неблагоприятным является длительное сгибание в локтевом и лучезапястном суставах, что может спровоцировать туннельный синдром. Полезны регулярные перерывы и различная физическая активность с мягкими движениями, растяжками в течение дня [3].

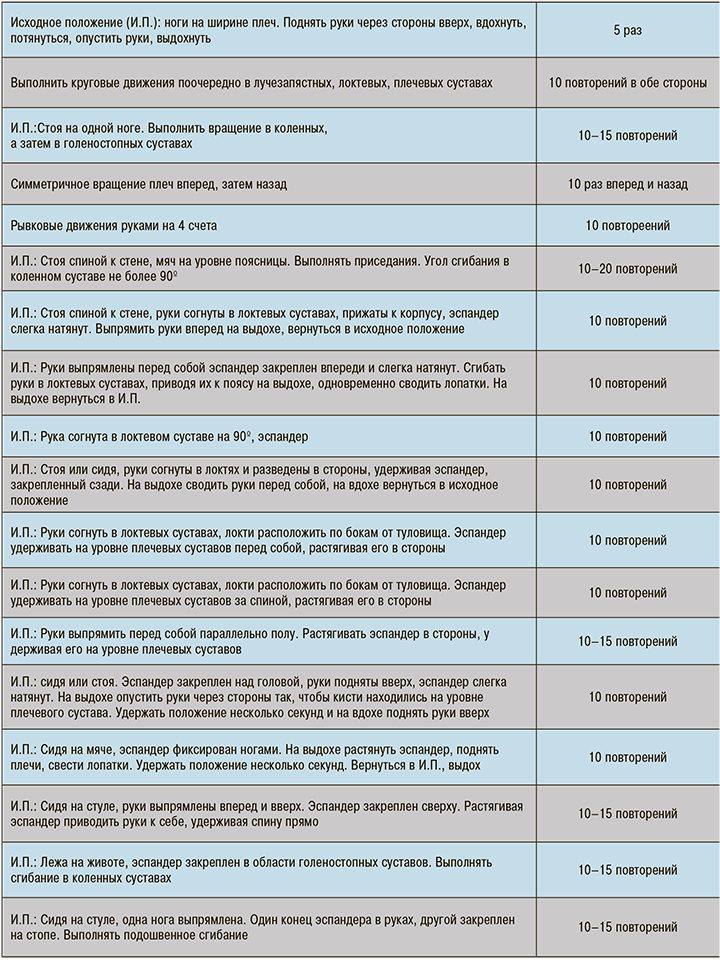

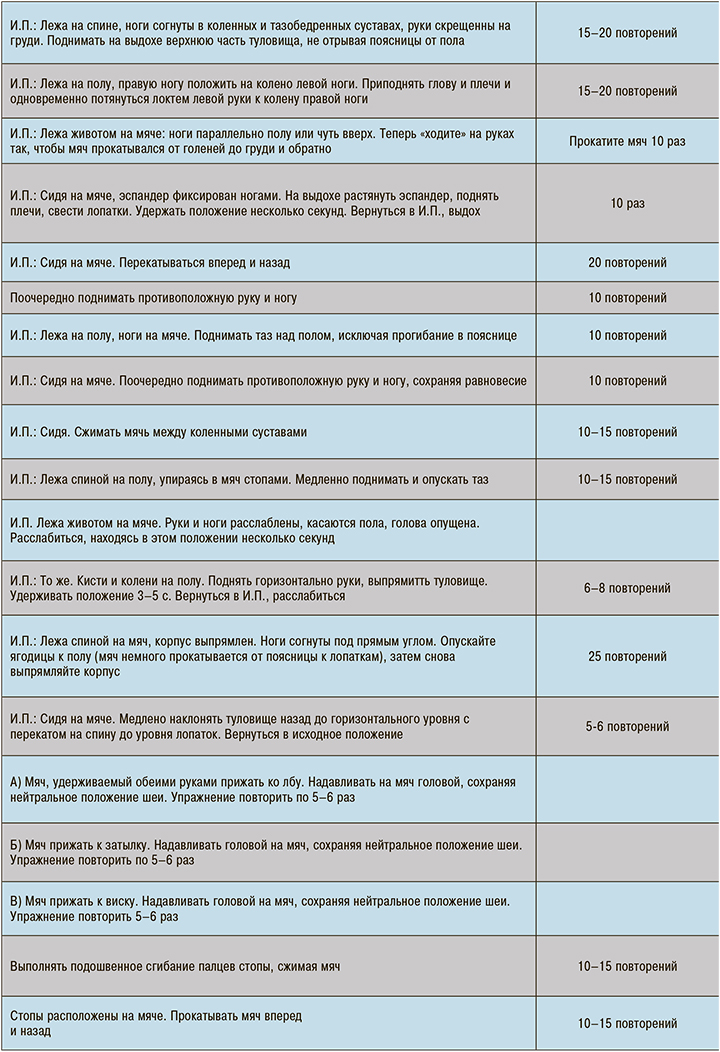

В программу лечения включаются упражнения для увеличения силы, выносливости, равновесия и координации движений. Программу начинают с изометрических упражнений, а в дальнейшем присоединяют динамические упражнения с добавлением сопротивления и отягощения. С целью улучшения проприоцепции и стабильности проксимальных суставов проводятся занятия с использованием гимнастического мяча, балансирующей доски и ходьба. Применение эспандера, резиновой ленты способствует улучшению концентрической и эксцентрической силы и выносливости. Количество повторений необходимо подбирать, ориентируясь на утомление и способность поддерживать корректную модель движения без переразгибания суставов. Также в комплекс необходимо включать аэробные нагрузки низкой интенсивности, такие как ходьба, езда на велосипеде и аквааэробика.

Кроме физических упражнений, используют супинаторы для коррекции плоскостопия, эластические повязки при травмах.

Дополнительно для купирования болевого мышечно-суставного синдрома используется физиотерапия с применением ультразвука, чрескожной электростимуляции, мануальной терапии, массажа и акупунктуры. При упорных болях в одном или нескольких суставах используют эластичные ортезы (наколенники и т.п.), обеспечивающие искусственное ограничение объема движений и купирование болевого синдрома. При выявлении ортопедических отклонений (плоскостопие) показана их коррекция [3, 73].

При острой боли могут использоваться нестероидные противовоспалительные препараты. При хронической боли необходимо обследовать пациента на предмет наличия депрессии, например, с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии. При подтверждении этого диагноза пациенту назначаются антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина [3, 73].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Синдром остеопатий

Консервативное лечение проводится в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [3, 74].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

3.2. Хирургическое лечение

Хирургическое лечение проводится строго по показаниям в рамках ведущего клинического синдрома НДСТ [2–4, 13].

Косметический синдром

Хирургическое лечение рекомендуется проводить строго по показаниям при выраженном птозе мягких тканей вокруг глаз, при чрезмерно выраженных носогубных складках, при опущении уголков рта, появлении второго подбородка, провисании кожи в области шеи и нижней челюсти. Необходимость хирургического лечения должна быть хорошо продумана с учетом высокого риска формирования келоидных, гипертрофических рубцов и других осложнений [3, 14, 35, 36].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Клапанный синдром

Хирургическое лечение показано при тяжелой митральной недостаточности, в особенности обусловленной разрывом хорд, приводящим к формированию «молотящей» створки митрального клапана [2–4, 39].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Аритмический синдром, синдром синкопальных состояний, синдром внезапной смерти

Хирургическое лечение (радиочастотная катетерная деструкция, радиочастотная катетерная аблация и др.) рекомендуется выполнять строго по показаниям [41–43, 45].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Торакодиафрагмальный синдром

При выраженной деформации грудной клетки рекомендовано оперативное лечение. Приоритет хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки признается большинством хирургов и ортопедов.

Абсолютными показаниями к хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной клетки являются:

- деформация III ст.;

- деформация II cт. в сочетании с воронкообразной грудной клеткой и синдромом «плоской спины» или резко выраженным сколиозом;

- наличие гипертрофии правого желудочка сердца, нарушений гемодинамики малого круга кровообращения.

Косметические показания к оперативному лечению сводятся к желанию пациента, даже при отсутствии у него функциональных отклонений в кардиореспираторной системе, избавиться от дефекта грудной клетки. В группу косметических показаний можно добавить немаловажные, а порой и выступающие на первый план социально-психологические факторы. Наиболее часто эти факторы актуальны для подростков, когда они начинают испытывать дискомфорт в отношении со сверстниками.

Хирургическое лечение нередко позволяет добиться хороших косметических результатов, что приводит к улучшению психологического состояния больных и уменьшению некоторых жалоб. Тем не менее в прогностическом отношении наиболее важен вопрос о влиянии оперативного лечения на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем [2, 3, 14].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Вертеброгенный синдром

Показаниями к хирургическому лечению у пациентов с вертеброгенным синдромом являются прогрессирующие, несмотря на систематическое консервативное лечение, тяжелые сколиозы III–IV степени (с углом искривления >50°), присутствие у больного начальных или выраженных нарушений функций сердечно‑сосудистой и дыхательной систем и незаконченный рост позвоночника.

Прогрессирующими считаются сколиозы, при которых последовательно сделанные рентгенограммы показывают увеличение деформации более чем на 15° в год, несмотря на проведенное консервативное лечение. Довольно трудно точно определить, при какой степени нарушения функции внешнего дыхания показано оперативное лечение, так как у детей в возрасте до 14 лет уменьшение жизненной емкости легких не более чем на 20% от нормы является относительным показателем к операции. Нижняя граница функции как противопоказание к операции определяется индивидуально и зависит от общего состояния пациента, наличия или отсутствия у него резервов [3–5].

Противопоказания к оперативному лечению сколиозов:

- непрогрессирующий или малопрогредиентный сколиоз I и II степени у больных любого возраста;

- врожденные сколиозы шейного отдела позвоночника (типа болезни Клиппеля–Фейля), а также сколиозы, возникающие на почве некоторых нейромышечных заболеваний (болезнь Дюшенна, миопатия);

- при сочетанной грубой патологии со стороны внутренних органов (пороки сердца, патологические изменения в печени и т.д.) у ослабленных и истощенных больных;

- врожденные пороки органов дыхания и сердечно‑сосудистой системы в стадии декомпенсации (декомпенсация сердечно‑сосудистой системы III степени и снижение показателей функции внешнего дыхания более 70% от возрастной нормы);

- ранее не леченные тяжелейшие ригидные кифосколиозы IV степени при наличии длительного анамнеза (8–10 лет) [3–5].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром патологии стопы

При выраженных клинических изменениях Halluх valgus, плоскостопии показано оперативное лечение [3–5].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром патологии органа зрения

При тяжелой миопии, вывихах и подвывихах хрусталика, отслойке сетчатки показано оперативное вмешательство в объеме, соответствующем тяжести процесса [3–5].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 2).

Сосудистый синдром

Показания к операции при дилатации аорты наиболее точно разработаны для синдрома Марфана: дилатация аорты ≥5 см; в случае меньших размеров (≥45 мм) – при наличии факторов риска (семейного анамнеза диссекции аорты, увеличении диаметра расширение >2 мм/год, выраженной аортальной регургитации, планируемой беременности) [6]. В отношении пациентов с марфаноподобными проявлениями НДСТ должна применяться та же тактика. Для пациентов с бикуспиальным аортальным клапаном решение о хирургической коррекции в случае аортального диаметра ≥5 см должно основываться на комплексной оценке возраста, размеров тела, сопутствующей патологии, типа операции и наличия дополнительных факторов риска (семейного анамнеза, АГ, коарктации аорты или увеличении диаметра расширения >2 мм/год). При диаметре аорты ≥5,5 см оперативное лечение показано вне зависимости от степени аортальной регургитации [3].

При выявлении неразорвавшейся аневризмы сосудов головного мозга, шеи и удовлетворительном состоянии больного целесообразна хирургическая тактика (клипирование шейки аневризмы, выключение аневризмы наложением двух клипс дистальнее и проксимальнее аневризмы, орошение пластическим составом, эндоваскулярное введение баллона или платиновой спирали). Если по каким-либо причинам оперативное лечение невозможно, необходима коррекция управляемых факторов риска (артериальной гипертензии, физических нагрузок) [3–5].

После консультации сосудистого хирурга определяются показания к хирургическому лечению варикозного расширения вен нижних конечностей [3].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром патологии пищеварительной системы

Снижение прочности мышечно-апоневротического слоя передней брюшной стенки и поперечной фасции живота, снижение сопротивляемости к повышению внутрибрюшного давления способствует у пациентов с ДСТ грыжеобразованию. Для лечения применяются аутопластические и аллопластические способы пластики передней брюшной стенки. Из аутопластических способов наиболее часто используются методы Сапежко, Мейо, простое ушивание апоневроза без создания дубликатуры [3].

Однако более чем у 50% больных применяется аллопластика: комбинированные методы пластики с расположением протеза поверх ушитого апоневроза (onlay), ушивание апоневроза над уложенным протезом (sublay) и ненатяжной метод без ушивания апоневроза с фиксацией сетки по периметру дефекта (inlay). Осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдаются у каждого второго больного (53,2% пациентов): серомы, нагноения, гематомы, инфильтраты. На вероятность развития местных осложнений оказывает влияние выраженность ДСТ, которая увеличивает как частоту осложнений со стороны раны, так и утяжеляет течение послеоперационного периода. Заживление раны обычно происходит вторичным натяжением [3].

При ведении пациентов с дивертикулитами, при развитии осложнений по показаниям применяется хирургическое лечение [59].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром патологии мочевыделительной системы

Нефроптоз III и IV степеней, а также при развитии осложнений (микрогематурия, рецидивирующая инфекция, нефролитиаз, артериальная гипертензия) подлежит оперативному лечению (через малый доступ, лапароскопический доступ), заключающемуся в фиксации почки с сохранением физиологической подвижности.

Современные лечебные возможности при пузырно-мочеточниковом рефлюксе включают физиотерапевтические воздействия (физиолечение, нейромодуляция) и хирургическое вмешательство (введение объемообразующих веществ, пластические операции на мочеточнике), направленное на устранение причины рефлюкса и ликвидацию его последствий. Показанием к эндоскопическому способу коррекции рефлюксов верхних мочевых путей является неэффективность консервативной терапии в сроки от 6 до 12 мес. В целом решение о тактике ведения пациента с рефлюксами и атонией чашечно-лоханочной системы принимается коллегиально, с привлечением детского уролога (учитывая частое возникновение данной патологии в раннем детском возрасте), уролога, нефролога. После хирургической коррекции (даже в случае ее успеха) пациентам рекомендуется диспансерное наблюдение и периодическое профилактическое лечение [3].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

Синдром протрузии и релаксации тазового дна

Учитывая, что пролапс гениталий (ПГ) является мультифакториальным заболеванием, подбор хирургических технологий представляет собой серьезную проблему. Нередко хирург вынужден делать выбор между современными хирургическими технологиями и коморбидностью, которая сопровождает НДСТ или иную экстрагенитальную патологию; предшествующими хирургическими методами коррекции ПГ или иными хирургическими вмешательствами на органах таза и брюшной полости. Также серьезной дилемма – выбор между высоким риском развития рецидива ПГ и желанием женщины сохранить репродуктивную функцию [3, 66, 67].

Общепризнано, что «золотым стандартом» у молодых больных при апикальных формах ПГ являются операции с использованием сакроспинальной пексии (или иные технологии) абдоминальным доступом, которые должны дополняться вспомогательными методами – пликацией крестцово-маточных связок, облитерацией дугласова пространства и др. Нормальный индекс массы тела (ИМТ=18,5–24,9 кг/м²) определяет показания к мини-инвазивному лапароскопическому доступу. Пациенткам с ожирением (ИМ ≥30 кг/м²) следует предпочесть открытый лапаротомный доступ. Он имеет преимущества в плане длительности операции, кровопотери, а также ранней активизации больной и длительности пребывания в стационаре. Открытый абдоминальный доступ у пациенток с ожирением служит надежным гарантом адекватной суспензии свода влагалища. Абдоминальные доступы у молодых больных предпочтительны в сравнении со спинальной пексией влагалищным доступом в связи с низким количеством диспаурений, вследствие того что не изменяется длина и ось влагалища. Абдоминальный доступ позволяет выполнить сопутствующие операции на органах репродуктивной системы у молодых женщин и иные симмультанные технологии. При наличии апикального пролапса с преобладанием пролапса передней стенки влагалища II и более степеней основной этап абдоминальной пексии у молодых больных с НДСТ может быть дополнен коррекцией дефектов трансвагинальным доступом, возможно, с использованием сетчатого имплантата [66, 67].

При рецидивах апикального ПГ (энетроцеле, пролапс сводов влагалища после гистерэктомии и др.), а также с целью профилактики подобных осложнений сакроспинальная кольпопексия обязательно должна быть дополнена пликацией крестцово-маточных связок.

Как паллиативный вариант у молодых больных, желающих сохранить репродуктивную функцию, у пациенток с элонгированной шейкой матки (без апикальной формы ПГ) может быть использована манчестерская операция, дающая положительный эффект на 5–15 лет в зависимости от формы НДСТ. Элонгированная шейка матки является залогом «сохранного» фиксирующего аппарата (крестцово-маточные и кардинальные связки) [3, 66, 67].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 5).

3.3. Иное лечение

Лечебная физкультура, бальнеотерапия, физиотерапия, санаторно-курортное лечение рекомендуются всем пациентам с НДСТ с целью улучшения качества жизни пациентов, повышения уровня их физического и социального функционирования, долгосрочной профилактики диспластикозависимых осложнений [3].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

4. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, реабилитация – это «совокупность мероприятий, призванных обеспечить лицам с нарушениями функций в результате болезней, травм и врожденных дефектов приспособление к новым условиям жизни в обществе, в котором они живут». Термин реабилитация происходит от латинского слова habilis – «способность», rehabilis – «восстановление способности».

Медицинская реабилитация показана всем пациентам с НДСТ в связи с необходимостью полноценного восстановления функциональных возможностей организма, повышения качества жизни, а также предупреждения развития осложнений.

В программу реабилитации пациентов с НДСТ включают лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, психологическую коррекцию, санаторно-курортное лечение, медикаментозную терапию [2–4, 74, 75]. Обязательно даются консультации по образу жизни и питанию, физическим нагрузкам [3]. В целом программа реабилитации рассчитана на 12-недельный курс, проводится 2 раза в год и носит максимально индивидуализированный характер.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

5. ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Различают три вида профилактики НДСТ – первичную, вторичную и третичную [2–4].

Первичная профилактика – комплекс мероприятий, которые должны предупредить зачатие больного ребенка. Помимо планирования семьи, первичная профилактика включает периконцепционную (система мер, направленная на устранение некоторых факторов риска, улучшение состояния здоровья будущих родителей и создание благоприятных физиологических условий в момент зачатия), перинатанальную и постнатальную профилактику.

Рутинный план обследования и мероприятий при планировании беременности в рамках периконцепционной профилактики включает:

- назначение фолиевой кислоты в дозе 400 мкг/сут, а также препаратов магния (курсом 6 нед) за 3 мес до планируемой беременности;

- исследование на наличие инфекционных заболеваний;

- оценку риска производственных вредностей, исключение контакта с растворителями, красителями, пестицидами, сокращение до минимума контакта с бытовой химией;

- проведение ежегодной диспансеризации и обсуждение с женщиной возможности использования различных лекарственных препаратов, в том числе при повышении температуры, возникновении аллергии и др.;

- санацию очагов хронической инфекции;

- санацию полости рта;

- прекращение курения и отказ от употребления алкогольных напитков;

- исключение приема наркотических и психотропных веществ;

- исключение риска дефицита питательных веществ, обсуждение при необходимости проблемы ограничительных диет;

- регулярные умеренные физические упражнения, введение в правило пеших прогулок на свежем воздухе;

- избегание перегревания: посещения сауны, инфракрасных кабин, солярия и др.

Перинатальная профилактика:

- при наступлении беременности следует продолжить прием фолиевой кислоты вплоть до 20 нед гестации;

- прием комбинации магния и пиридоксина гидрохлорида курсами на 8–14 и 24–30 нед беременности;

- план обследования – на 11–14, 18–21 и 30–34 нед беременности рекомендуется ультразвуковое обследование с целью выявления врожденных пороков развития и маркеров хромосомной патологии; на 11–14 нед (оптимально с 12 до 13 нед и 6 дней) исследуются сывороточные белки с целью выявления группы риска по врожденным порокам развития и хромосомным заболеваниям [63, 64];

- при наличии показаний проводятся инвазивные методы пренатальной диагностики с целью исключения патологии у плода;

- консультирование родителей по вскармливанию, рациональному питанию, физическому и гигиеническому воспитанию ребенка.

Постнатальная профилактика предполагает:

- максимально раннюю диагностику, своевременное начало профилактического лечения, а также в исключение из среды факторов, способствующих развитию патологического фенотипа;

- дифференцированные режимы выхаживания;

- комплексное восстановительное лечение (гимнастика, аэробные нагрузки, физиотерапия, психокоррекция, массаж, метаболическая терапия);

- консультирование по правилам физической активности;

- диагностику и лечение ассоциированной патологии.

Вторичная профилактика направлена на устранение факторов риска, которые при определенных условиях (стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки и др.) могут привести к прогрессированию НДСТ. Наиболее эффективный метод вторичной профилактики – диспансеризация [3, 13].

Третичная профилактика предполагает комплекс мероприятий по реабилитации больных НДСТ, утративших возможность полноценной жизни. Цель третичной профилактики – формирование уверенности в собственной социальной пригодности, трудовая (возможность восстановления трудовых навыков), психологическая (восстановление поведенческой активности) и медицинская (восстановление функций органов и систем организма) реабилитация пациентов [2–4].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 5).

Диспансерное наблюдение

Учитывая прогредиентное течение НДСТ, рекомендуется ежегодный осмотр терапевта/врача общей практики и по показаниям врачей узких специальностей, а также проведение лабораторно-инструментальных методов исследования в зависимости от ведущего клинического синдрома (рис. 3). Кроме того, диспансерное наблюдение пациентов должно проводиться согласно клиническим рекомендациям и стандартам лечения того или иного клинического синдрома с целью раннего выявления прогрессирования нозологических форм, обусловленных НДСТ, в том числе согласно алгоритму установления групп здоровья по результатам [76].

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Медицинская помощь пациентам с НДСТ осуществляется в рамках оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи в зависимости от ведущего клинического синдрома.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прогноз при НДСТ определяется характером и выраженностью диспластических проявлений, сформировавшихся клинических синдромов, особенностью воздействия факторов внешней среды и образа жизни пациента [2–4]. При этом сердечно-сосудистые проявления НДСТ могут нести непосредственную угрозу жизни и здоровью пациентов вследствие прогрессирующего течения и развития осложнений: