Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) как состояние, способствующее нарушению функционирования всей системы реагирования и адаптации, приводит к формированию психопатологических симптомов и синдромов, разнообразных соматоформных расстройств. Надсегментарный отдел вегетативной нервной системы является индикатором адаптационных реакций целостного организма, а оценка состояния вегетативного гомеостаза позволяет выявить степень напряжения регуляторных механизмов [1]. Кроме того, симптомы надсегментарной вегетативной дисфункции могут являться проявлением или быть коморбидным, тревожным, депрессивным и тревожно-депрессивным расстройством [2]. Наличие у лиц с ДСТ признаков психической дезадаптации не вызывает сомнений и многократно описывалось исследователями [3]. Встречая препятствия на пути к своей гармоничной реальности, люди часто выбирают различные формы ухода от стрессовых ситуаций [4]. Одной из таких форм можно считать курение табака [5]. Известно, что именно для молодых лиц с ДСТ оказалось характерно формирование высокой степени никотиновой зависимости, несмотря на небольшой стаж курения. Изучение механизмов формирования более высокой степени никотиновой зависимости у лиц с ДСТ позволило бы повысить эффективность отказа от курения у данного контингента, поэтому представляется целесообразным детальное изучение психовегетативных соотношений у курящих пациентов с ДСТ.

Цель исследования – оценка психовегетативных соотношений у курящих лиц молодого возраста с ДСТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе отделения общей врачебной практики Клиники Омского государственного медицинского университета. Дизайн исследования – кросс-секционное с элементами ретроспективного анализа. В исследовании приняли участие 282 студента, из них 96 курящих с ДСТ, 48 некурящих с ДСТ, 62 курящих без ДСТ и 76 практически здоровых людей, отрицающих табакокурение и не имеющих признаков ДСТ. Критериями включения в исследование были возраст 18–22 года, добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

К критериям исключения относились острые заболевания на момент включения в исследование, хронические заболевания органов дыхания, способные оказать влияние на результаты исследования (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, пороки развития органов дыхания, туберкулез легких), указания в анамнезе на наличие психических расстройств психотического уровня и патологических зависимостей, за исключением табакокурения, наличие абсолютных или относительных противопоказаний к используемым методам исследования, беременность и период лактации.

Для оценки вегетативного тонуса использовались таблицы, регистрирующие субъективные и объективные вегетативные показатели, разработанные коллективом авторов под руководством А.М. Вейна. Оценка вегетативных показателей включала расчет вегетативного индекса Кердо (ВИК): (1-АДд/ЧСС)×100. В изучении вегетативного статуса также использовался коэффициент Хильденбрандта (Q), отражающий взаимосвязь пульса и частоты дыхательных движений. С целью определения вегетативного обеспечения всем больным проводилась ортоклиностатическая проба по классической методике. Экспериментально-психологический раздел программы включал Сокращенный Многофакторный Опросник для исследования Личности (СМОЛ), направленный на выявление наиболее распространенных ситуативных или застойных личностных расстройств, обусловленных условиями жизнедеятельности. Для изучения уровня реактивной и личностной тревожности применялся тест Спилбергера–Ханина. С целью оперативной оценки самочувствия, активности и настроения использовался опросник САН. Обследование проводилось при помощи автоматизированной системы психологических тестов версии ОР 1.7, разработанной сотрудниками лаборатории клинической психологии и психодиагностики психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург).

Описание и статистическая обработка полученных результатов проводилась с учетом характера распределения и типа данных. Для описания количественных признаков использовали медиану (Ме) и интерквартильный размах (LQ–HQ). Для описания качественных признаков применяли относительную частоту (%) и 95%-ный доверительный интервал (СI). Применялись методы непараметрической статистики с расчетом показателей Манна–Уитни (U), хи-квадрат (χ2) с определением их достоверности. Критическое значение уровня значимости принималось равным 5%. Анализ данных проводился с использованием пакета программ Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

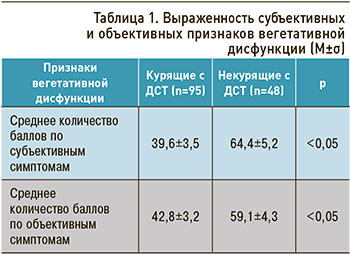

Студенты с ДСТ достоверно чаще предъявляли жалобы, обусловленные вегетативной дисфункцией. При анализе распространенности субъективных симптомов у лиц с ДСТ, в зависимости от факта курения, было выявлено, что курильщики с ДСТ достоверно реже предъявляли жалобы на изменение окраски лица при волнении, повышенную потливость, ощущение перебоев в сердце, ощущение затруднения при дыхании, снижение работоспособности и нарушения сна. Среди студентов без ДСТ была отмечена такая же тенденция, не достигающая, однако, статистически значимых различий.

Студенты с ДСТ достоверно чаще предъявляли жалобы, обусловленные вегетативной дисфункцией. При анализе распространенности субъективных симптомов у лиц с ДСТ, в зависимости от факта курения, было выявлено, что курильщики с ДСТ достоверно реже предъявляли жалобы на изменение окраски лица при волнении, повышенную потливость, ощущение перебоев в сердце, ощущение затруднения при дыхании, снижение работоспособности и нарушения сна. Среди студентов без ДСТ была отмечена такая же тенденция, не достигающая, однако, статистически значимых различий.

Объективные проявления вегетативной дисфункции, так же как и субъективные, достоверно чаще наблюдались у студентов с ДСТ. При анализе объективных симптомов, в зависимости от факта табакокурения, у студентов с ДСТ зарегистрирована достоверно меньшая частота встречаемости изменений окраски кожи, потливости, изменений температуры тела, лабильности сердечного ритма и гипервентиляционного синдрома в группе курящих. Анализ субъективных симптомов вегетативной дисфункции выявил достоверное снижение их выраженности у курящих студентов с ДСТ по сравнению с некурящими (р <0,05). Выраженность объективных симптомов вегетативной дисфункции у курящих студентов с ДСТ также была достоверно меньше (р <0,05) по сравнению с некурящими (табл. 1).

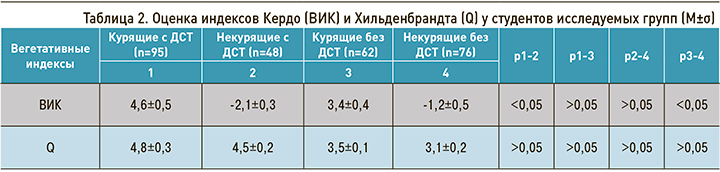

ВИК имел положительные значения в группах курящих студентов, достоверной разницы в зависимости от наличия ДСТ между группами получено не было (р1-3 >0,05). В группах некурящих студентов ВИК принимал преимущественно отрицательные значения, также не имевшие статистической значимости в зависимости от наличия ДСТ (р2-4 >0,05). Достоверные различия значений ВИК были получены между группами курящих и некурящих студентов независимо от наличия ДСТ (р1-2 <0,05, р2-4 <0,05), свидетельствующие о преобладании симпатикотонии у курильщиков и ваготонии у некурящих лиц. Средние величины индекса Хильденбрандта у студентов исследуемых групп были в пределах нормальных значений. Отмечена тенденция к его увеличению у студентов с ДСТ по сравнению со студентами без ДСТ, не достигавшая, однако, статистически значимых различий (табл. 2).

Нормальный вариант ортоклиностатической пробы, указывающий на нормальное вегетативное обеспечение деятельности, в большинстве случаев был характерен для студентов без ДСТ: 59,7 и 69,7% у курящих и некурящих соответственно. У студентов с ДСТ нормальный вариант пробы зарегистрирован достоверно реже: в 14,7% случаев у курящих и 18,8% случаев у некурящих. Избыточное вегетативное обеспечение с чрезмерной активацией симпатоадреналовой системы чаще отмечалось в группах студентов с ДСТ – 40,0 и 33,3% случаев у курящих и некурящих соответственно. В группах студентов без ДСТ вариант избыточного вегетативного обеспечения зарегистрирован достоверно реже, чем у лиц с ДСТ. Отмечена тенденция к более частой встречаемости избыточного вегетативного обеспечения у курящих студентов. Недостаточное вегетативное обеспечение, так же как и избыточное, чаще зарегистрировано в группах студентов с ДСТ. Отмечена тенденция к незначительному преобладанию данного типа обеспечения среди некурящих лиц с ДСТ. В группах студентов без ДСТ, напротив, недостаточное вегетативное обеспечение наблюдалось достоверно чаще у курящих. Таким образом, симптомы вегетативной дисфункции достоверно чаще встречались у студентов с ДСТ, что было ожидаемо и соответствует данным литературы. Однако было выявлено, что частота встречаемости и выраженность симптомов вегетативной дисфункции у курящих студентов с ДСТ достоверно меньше, чем у некурящих (рис. 1).

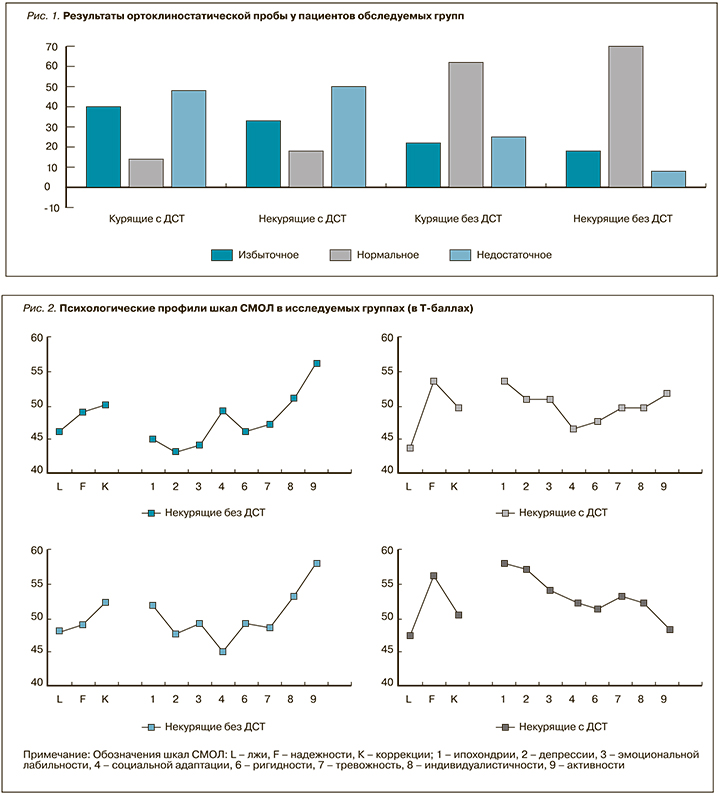

Усредненные личностные профили шкал СМОЛ у студентов всех исследуемых групп были расположены в пределах нормативного коридора 40–60 Т-баллов, т.е. имели линейный характер, однако при анализе оценочных и базисных шкал между группами выявлены статистически достоверные отличия (рис. 2).

При анализе шкалы L (лжи) среднее значение профиля в группе здоровых некурящих лиц достоверно превышало среднее значение профиля в группе некурящих с ДСТ (46,1 и 43,8 Т-балла соответственно). У курильщиков отмечалась тенденция к увеличению значений профиля по данной шкале по сравнению с некурящими, однако статистически достоверные различия получены только для группы лиц с ДСТ, где значения профиля у курящих и некурящих составили соответственно 47,2 и 43,8 Т-балла (р <0,05).

При статистическом анализе значений шкалы F (надежности) получены достоверные различия (р <0,05) между значениями профилей у практически здоровых студентов (50,2 Т-балла) и некурящих лиц с ДСТ (54,2 Т-балла). Среди курящих студентов достоверно выше значения профиля по данной шкале были у курильщиков с ДСТ (56,1 Т-балла) по сравнению с курящими студентами без ДСТ (51,4 Т-балла) (р <0,05).

При анализе значений профилей по шкале К (коррекции) отмечалась тенденция к снижению показателя в группе курящих студентов без ДСТ, однако при статистически достоверных различий между исследуемыми группами выявлено не было (р >0,05).

В целом соотношение оценочных шкал (L, F и К) отражало стремление избежать излишней откровенности у курильщиков без ДСТ, а также существование трудностей адаптации у курящих студентов с ДСТ.

При анализе шкалы 1 (ипохондрии) отмечалась значительная вариабельность средних значений профилей в пределах нормативного коридора. Наименьшее значение было отмечено в группе практически здоровых студентов – 45,5 Т-баллов. Наибольшее значение профиля зарегистрировано в группе курящих студентов с ДСТ – 58,1 Т-баллов, что достоверно выше как сравнению с некурящими с ДСТ (р <0,05), так и по сравнению с курильщиками без ДСТ (р <0,05).

По шкале 2 (депрессии) наименьшее значение профиля по данной шкале зарегистрировано у практически здоровых студентов – 43,2 Т-балла, наибольшее отмечено в группе курильщиков с ДСТ – 57,1 Т-балла.

При анализе шкалы 3 (эмоциональной лабильности) наименьшее значение профиля было зарегистрировано у практически здоровых студентов – 45,0 Т-балла, наибольшее значение отмечено в группе некурящих с ДСТ – 54,1 Т-балла (р <0,05). Кроме того, выявлено относительно снижение профиля по данной шкале в группе курящих студентов с ДСТ.

Анализ значений профилей шкалы 4 (социальной адаптации) выявил достоверное их снижение у курильщиков без ДСТ по сравнению с некурящими практически здоровыми студентами (р <0,05). В то же время в группах студентов с ДСТ наблюдалась обратная закономерность – у курящих лиц среднее значение профиля по 4 шкале было достоверно выше по сравнению с некурящими (р <0,05). Следует отметить, что наибольшее относительное снижение профиля по данной шкале выявлено в группе некурящих студентов с ДСТ.

По шкале 6 (ригидности) достоверно более высокие значения получены в группах курящих студентов по сравнению с некурящими независимо от наличия признаков ДСТ (р <0,05 для обеих пар сравнения).

Значения профилей шкалы 7 (тревожности) у курящих и некурящих лиц в группах без ДСТ достоверно не отличались (р >0,05), в то время как профили в группах студентов с ДСТ в целом характеризовались более высокими значениями и были достоверно больше у курильщиков (р <0,05). Наиболее выраженное относительное увеличение профиля по шкале 7 зарегистрировано в группе курящих студентов с ДСТ.

При анализе значений профилей по шкале 8 (индивидуалистичности) статистически значимых различий между группами не выявлено (р >0,05), но отмечена тенденция к увеличению показателей у курильщиков по сравнению с некурящими.

Для шкалы 9 (активности) были характерны более высокие значения профилей у студентов без ДСТ с тенденцией к увеличению у курильщиков. Низкие показатели по 9 шкале выявляют снижение уровня оптимизма, жизнелюбия и активности. Значения профилей 9 шкалы у студентов с ДСТ были достоверно ниже по сравнению с лицами без признаков ДСТ (р <0,05), причем в группах лиц с ДСТ зарегистрирована тенденция к снижению значений у курильщиков.

Таким образом, у курящих лиц с ДСТ выявлено значительное повышение уровня шкал невротической триады (1, 2 и 3 шкалы), что свидетельствует о выраженном эмоциональном дискомфорте, внутренней дисгармонии, блокаде мотивированного поведения. Некоторое повышение профиля 4 шкалы на фоне повышения шкал невротической триады свидетельствует о трудностях адаптации. Относительное повышение профиля на 7 шкале указывает на тенденцию к постоянной готовности к возникновению тревожных реакций, расширению круга эмоционально значимых стимулов, стремлению избежать неуспеха, склонности к формированию фиксированных страхов.

Некурящие студенты с ДСТ характеризовались зависимостью, потребностью во внимании окружающих, высокой чувствительностью к реальной или воображаемой угрозе, тревожностью (повышение профиля по шкалам 1, 2, 3 и 7), что мешало проявлению их активности (относительное снижение по шкале 4 социальной адаптации). Преобладание шкалы 1 в структуре невротической триады свидетельствует о наличии тенденции к соматизации психологических проблем в этой группе обследованных как способу избежать ответственности.

Курящим студентам без ДСТ была свойственна высокая активность, иногда даже агрессивность, и на первый взгляд уверенность в себе с претензией на роль лидера, о чем свидетельствовало относительное повышение профиля по шкалам 8 и 9. Однако они не могли принимать на себя ответственность в критических ситуациях, были конфликтны, зависимы от мнения окружающих, нуждались в поддержке и внимании, что сочеталось с пренебрежительным отношением к социальным стандартам, стремлением оправдать себя и меньшей адаптивностью к возможным переменам (увеличение профиля по шкалам 1 и 3 невротической триады).

Для некурящих практически здоровых студентов были характерны относительно низкие значения по шкалам невротической триады с подъемом профиля на 4, 8 и 9 шкалах, что является признаком коммуникабельности, активности, позитивной настроенности к возможным переменам, стремления к лидерству.

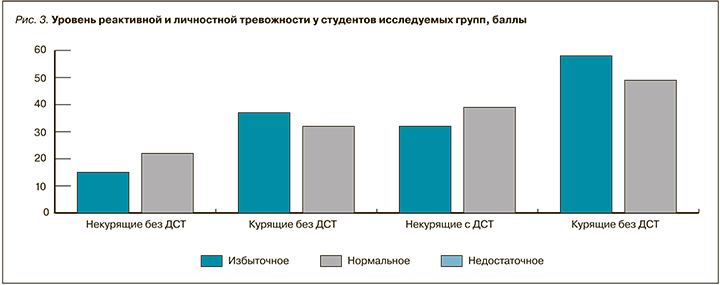

Уровень личностной тревожности был выше в группах курящих студентов по сравнению с некурящими. Так, для некурящих студентов без ДСТ уровень личностной тревожности составил 20,7 баллов, что достоверно меньше по сравнению с курильщиками без ДСТ, для которых уровень личностной тревожности был равен 36,3 балла (р <0,05). Личностная тревожность в группе некурящих студентов с ДСТ соответствовала 36,5 баллам, что достоверно выше по сравнению с группой практически здоровых лиц (р <0,05).

Наибольший уровень личностной тревожности был зарегистрирован в группе курящих студентов с ДСТ – 55,1 баллов, достоверно превышая значения, полученные как в группе некурящих с ДСТ (р <0,05), так и в группе курящих без ДСТ (р <0,05).

При оценке реактивной тревожности также отмечена тенденция к ее увеличению у курильщиков по сравнению с некурящими лицами. Наиболее высокий уровень реактивной тревожности был зарегистрирован у курильщиков с ДСТ – 53,9 балла; полученный результат достоверно превышал значения реактивной тревожности в группе некурящих с ДСТ (р <0,05) и в группе курящих без ДСТ (р <0,05) (рис. 3).

В целом уровень как личностной, так и реактивной тревожности был выше у курящих студентов по сравнению с некурящими лицами независимо от наличия признаков ДСТ. Обращало на себя внимание, что в группах курящих студентов был отмечен более высокий уровень личностной тревожности по отношению к реактивной, что свидетельствует о наличии постоянной готовности к возникновению тревожных реакций.

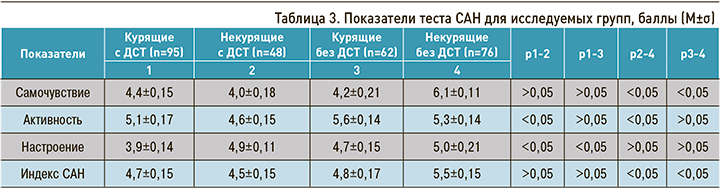

По шкале самочувствия наиболее высокие значения показателей были зарегистрированы в группе некурящих лиц без признаков ДСТ. В других группах показатель самочувствия достоверно не отличался, однако отмечена тенденция к его увеличению у курящих студентов с ДСТ по сравнению с некурящими лицами с ДСТ.

По шкале активности отмечена тенденция к увеличению показателя у курящих студентов по сравнению с некурящими, достигающая статистически значимой разницы в группах студентов с ДСТ (р1-2 <0,05). У некурящих студентов с ДСТ отмечено достоверное снижение показателя активности по сравнению с некурящими практически здоровыми лицами (р2-4 <0,05).

По шкале настроения наибольшее значение показателя зарегистрировано в группе некурящих студентов без ДСТ, однако при статистическом анализе не получено достоверных различий между значениями показателей в этой группе по сравнению с курящими лицами без ДСТ (р3-4 >0,05), а также по сравнению с некурящими без ДСТ (р2-4 >0,05). У курильщиков с ДСТ показатель настроения был наиболее низким среди обследуемых студентов (р1-2 <0,05, р1-3 <0,05).

Набольшее среднее значение интегрального индекса САН было зарегистрировано в группе практически здоровых студентов, наименьшее – в группе некурящих студентов с ДСТ. Обращало на себя внимание, что среди лиц без ДСТ достоверно большее значение индекса САН было зарегистрировано у некурящих студентов, тогда как у лиц с ДСТ наблюдалась обратная тенденция, и интегральный показатель САН был выше у курящих (табл. 3).

Таким образом, показатель самочувствия в группах студентов без ДСТ был достоверно ниже у курящих, в то время как в группах лиц с ДСТ отмечалась обратная тенденция, не достигающая, однако, статистически значимой разницы. Показатель настроения в группах курящих студентов был ниже по сравнению с некурящими лицами независимо от наличия признаков ДСТ. В то же время показатель активности имел тенденцию к увеличению в группах курильщиков. Обращало на себя внимание, что только в группе курящих студентов с ДСТ зарегистрированы оценки мене 4,0 баллов по шкалам САН, что, по данным ряда авторов, свидетельствует о неблагоприятном состоянии обследуемого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам нашего исследования, выраженные симптомы вегетативной дисфункции достоверно чаще встречались у студентов с ДСТ, что было ожидаемо и соответствовало данным литературных источников. При сравнении частоты встречаемости и степени выраженности вегетативной дисфункции у курящих и некурящих студентов с ДСТ нами были получены парадоксальные результаты, заключающиеся в меньшей выраженности нарушений вегетативного гомеостаза у курильщиков. Более того, сравнение показателей вегетативной дисфункции у лиц с ДСТ при различной степенью никотиновой зависимости подтвердило эту закономерность: выраженность вегетативных проявлений уменьшалась по мере возрастания степени никотиновой зависимости.

В нашей работе данные клинико-психологического обследования подтвердили наличие определенных личностных характеристик у лиц с ДСТ, таких как потребность во внимании и поддержке окружающих, высокая тревожность, эмоциональный дискомфорт, блокада мотивированного поведения, склонность к формированию фиксированных страхов, высокая чувствительность к реальной или воображаемой угрозе, склонность к соматизации психологических проблем как способу избежать ответственности. Гипотеза об ощущении возросшего качества жизни в условиях растущей никотиновой нагрузки, способствующая закреплению привычки к курению, неоднократно подтверждалась в предыдущих исследованиях и рассматривается как вариант попытки адаптации к хроническому эмоциональному стрессу. При сравнении психологического профиля личности у курящих и некурящих студентов с ДСТ обращало на себя внимание значительное улучшение показателей самочувствия и активности по шкале САН у курильщиков при неизменно высоком уровне астенических и аффективных расстройств.

По всей вероятности, уменьшение выраженности симптомов вегетативной дисфункции, связанной с высоким уровнем тревожности, приводит к субъективному ощущению улучшения качества жизни и закреплению привычки к табакокурению с формированием более высокой степени никотиновой зависимости. Поскольку для лиц с ДСТ характерен исходно высокий уровень тревожности, сопровождающийся существенным нарушением вегетативного статуса, именно для этого контингента оказалось характерно формирование высокой степени никотиновой зависимости, несмотря на небольшой стаж курения, и формирование мотивации к курению в ситуациях эмоционального напряжения.

Таким образом, табакокурение при ДСТ можно рассматривать как попытку индивидуума уменьшить психическую дезадаптацию. Однако неблагоприятное влияние курения на состояние здоровья приводит к усугублению структурно-функциональных изменений и усилению эмоционального напряжения, что замыкает порочный круг взаимопотенциирования негативного влияния различных уровней организации жизнедеятельности человека. Не вызывает сомнения, что разорвать цепочку выявленных патофизилогических и психосоматических нарушений может только прекращение курения.