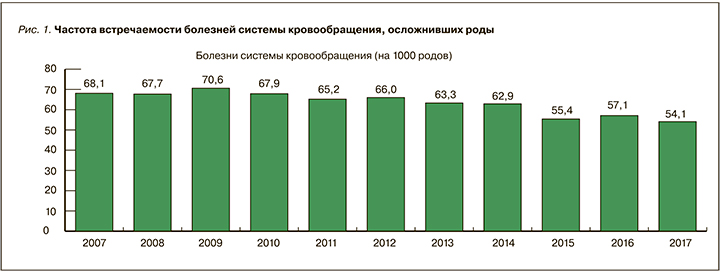

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – одна из наиболее частых причин осложнений беременности и родов [1–3, 8, 9]. По данным Росстата, частота встречаемости болезней системы крово-обращения, осложнивших роды, остается на высоком уровне, хотя в последние 10 лет и определяется отчетливая тенденция к снижению уровня заболеваемости в России (рис. 1) [5].

Одно из первых мест в структуре ССЗ у беременных занимают нарушения ритма и проводимости. По данным литературы, нарушения ритма сердца (НРС) определяются в 5–20% случаев в период беременности, из них около 40% имеют функцио-нальный генез [1, 8, 9]. НРС могут приводить к развитию осложнений, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье как женщины, так и плода/новорожденного. До 50% случаев материнской смертности при наличии ССЗ обусловлено именно развитием НРС [2].

Среди женщин с кардиальной патологией пациентки с аритмией имеют более высокий риск осложнений во время беременности [2, 3, 16]. Так, по данным ретроспективного когортного исследования беременных женщин с ССЗ в университете Калифорнии, аритмии могут способствовать задержке внутриутробного развития плода и развитию отслойки плаценты [16]. Следует отметить, что в этом исследовании не было обнаружено взаимосвязи с возрастом женщины или количеством родов в анамнезе, равно как и влияния на способ родоразрешения.

В настоящее время в Российских рекомендациях, посвященных диагностике и лечению ССЗ при беременности, отражена тактика ведения женщин с нарушениями ритма в той или иной клинической ситуации (2018) [4].

Несмотря на интерес исследователей к проблеме ССЗ у беременных, недостаточно изученными остаются механизмы развития идиопатических НРС в разные периоды беременности, неоднозначны суждения специалистов о необходимости медикаментозной коррекции НРС, а также отдаленных последствиях и обратимости изменений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Цель настоящего исследования – уточнить патогенетические особенности идиопатических нарушений ритма сердца у женщин в разные периоды беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в два этапа. С целью изучения распространенности ССЗ во время беременности, определения структуры заболеваемости, выявления частоты встречаемости НРС и вероятных причин их развития проведен ретроспективный анализ историй родов женщин (n=5650), находившихся в родильных домах Ростова-на-Дону.

При выполнении второго этапа исследования было обследовано 105 женщин, из них 84 беременные, которые, в зависимости от наличия или отсутствия НРС, были разделены на две группы:

- основную группу составили 43 женщины с НРС (21 женщина во II триместре и 22 – в III триместре беременности), средний возраст 29,93±2,32 года;

- в группу сравнения вошла 41 женщина без НРС (20 женщин во II триместре и 20 – в III триместре), средний возраст 28,7±2,14 лет.

К критериям исключения из исследования относились артериальная гипертензия (АГ), органическая патология сердечно-сосудистой системы (в том числе врожденные и приобретенные пороки сердца), заболевания щитовидной железы, а также НРС, имевшиеся до беременности. Контрольную группу составили женщины (n=21), не имевшие в анамнезе беременность, без признаков ССЗ, без НРС (28,53±3,11 лет).

Женщинам всех групп проводилось определение уровня электролитов и гормонов щитовидной железы с целью исключения гормонального и электролитного дисбаланса как фактора риска развития НРС.

Уровень адренореактивности определяли с учетом величины β-адренорецепции мембран эритроцитов (β-АРМ) по методу, разработанному Р.И. Стрюк и И.Г. Длусской (2000). Тип адренореактивности определяли с учетом диапазона значений β-АРМ: физиологический – 2,0–20,0 усл. ед., повышенный – 20,0–40,0 усл. ед., гиперадренергический – более 40,0 усл. ед. Исследование выполнялось с помощью стандартного диагностического набора реактивов «АРМ-Агат» (ООО «Агат-Мед», Москва).

С целью выявления нарушений ритма и проводимости всем исследуемым женщинам выполняли регистрацию ЭКГ в 12 стандартных отведениях, а также холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) с использованием носимого трехканального кардиомонитора «Миокард-Холтер» (ООО «НИМП ЕСН», г. Саров) в соответствии с Национальными Российскими рекомендациями по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике (2013).

Вариабельность ритма сердца (ВРС) оценивалась по временным показателям: SDNN – стандартное отклонение от среднего R-R-интервала; SDNNi – средняя всех стандартных отклонений нормальных интервалов R-R всех 5-минутных интервалов за все время наблюдения; rMSSD – квадратный корень разностей последовательных R-R-интервалов; PNN50 – процент последовательных интервалов, различие между которыми превышает 50 мс. Увеличение значений rMSSD и pNN50 расценивали как усиление парасимпатического влияния на структуру суточного ритма, снижение SDNNi и SDNN – как активацию симпатического влияния. Циркадный индекс (ЦИ) оценивали относительно значения 1,2.

Эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование основных морфофункциональных показателей проводилось по стандартной методике на аппарате Sonos‑7500 (Philips, США). Для оценки диастолической функции использовались общепринятые критерии (соотношение VE/VА, время замедления кровотока раннего диастолического наполнения [DT], время изоволюметрического расслабления [IVRT]), а также дополнительные показатели: RIMS (пики Еа и Аа), морфофункциональный диастолический индекс (МФДИ), разработанные на кафедре ультразвуковой диагностики Ростовского ГМУ профессором Н.Ю. Неласовым [11]. RIMS (reflected high intensity motion signals), или высокоамплитудные отраженные сигналы движения (ВОСД), отражают процессы сочетанного сокращения и расслабления левого желудочка и левого предсердия. Показатель МФДИ основывается на двух диагностически значимых эхомаркерах: размер левого предсердия и пик Еа [10–13].

Электронная база полученных данных была создана с помощью Microsoft Office Excel 2013. Данные в таблицах представлены в виде медиан и квартилей Me [LQ; UQ]. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием пакета программ Statistica 10.0, а также Microsoft Office Excel 2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

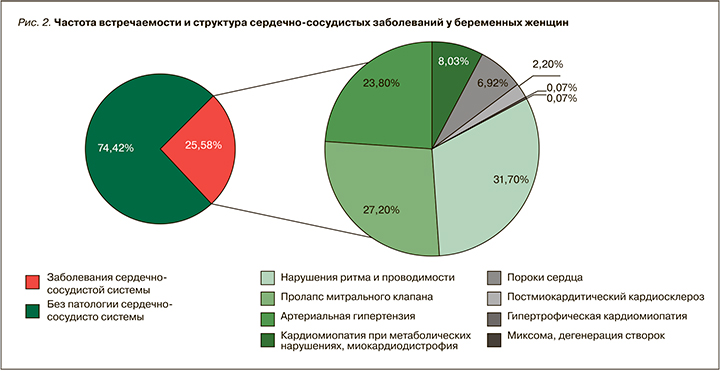

Анализ полученных результатов показал, что частота выявления заболеваний системы кровообращения в период беременности составила 25,58%. Из них наиболее часто обнаруживали нарушения ритма и проводимости сердца (31,70%) и АГ (23,80%). Распространенность сердечно-сосудистой патологии у беременных в изучаемые годы представлена на рисунке. 2.

Следует отметить, что в анализируемых историях родов (n=5650) нарушения ритма и проводимости сердца встречались в 8,1% случаев: НРС в 7,1%, нарушения проводимости – в 0,99% случаев.

В структуре сердечно-сосудистой патологии НРС составили 27,8%.

В структуре сердечно-сосудистой патологии НРС составили 27,8%.

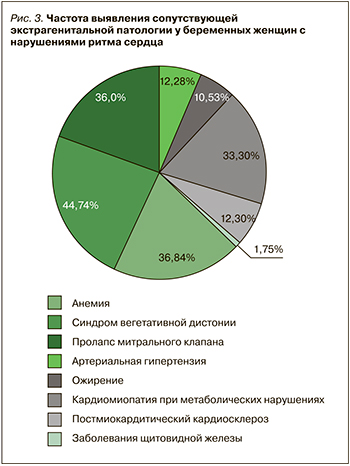

В результате анализа сопутствующей экстрагенитальной патологии у женщин с НРС показано, что кардиомиопатии при метаболических нарушениях и постмиокардитический кардиосклероз, которые часто приводят к развитию НРС, встречались в 12,3 и 33,3% случаев соответственно, а заболевания щитовидной железы – лишь в 1,75% случаев (рис. 3).

Как известно, различные НРС могут наблюдаться у больных и с АГ, и пролапсом митрального клапана (ПМК), однако, по данным анализируемых историй родов, не представлялось возможным оценить вероятность развития нарушений ритма у женщин с этой патологией. Таким образом, можно предположить, что идиопатические НРС у беременных женщин встречаются в 17,8–62,8% случаев, что соответствует результатам других исследований, согласно которым частота выявления аритмий без видимых причин составляет около 40% [1, 8, 9].

Основным этапом настоящего исследования было изучение особенностей активности симпатоадреналовой системы (САС), вегетативной регуляции и структурно-функционального ремоделирования сердца у женщин с идиопатическими НРС в разные периоды беременности.

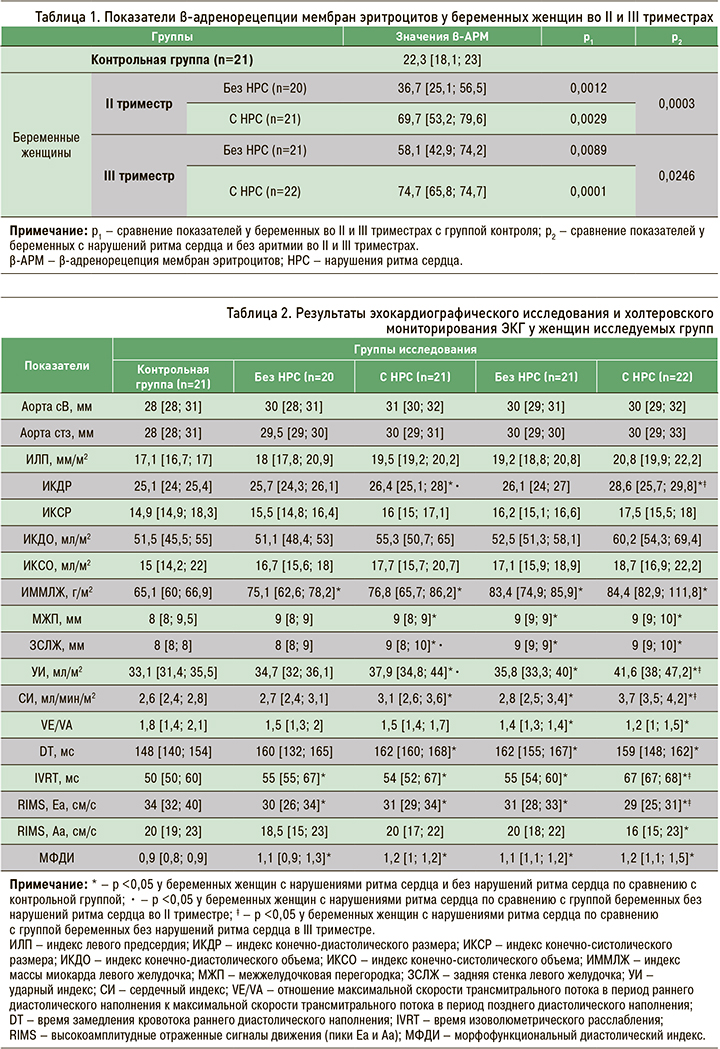

Наиболее полная информация об активности САС была получена при комплексном анализе ВРС и уровня β-АРМ. Так, по результатам лабораторного исследования, у беременных во II и III триместрах выявлено достоверное увеличение уровня β-АРМ как в группе с НРС, так и без НРС по сравнению с контрольной группой (табл. 1).

Важно подчеркнуть, что у женщин с НРС уровень β-АРМ был достоверно выше по сравнению с показателем у беременных без НРС: во II триместре – на 47,3%, в III – на 22,2%. Это позволяет судить о более выраженном влиянии катехоламинов на адренорецепторы мембран эритроцитов в группе женщин с идиопатическими НРС.

Следует отметить, что уровень β-АРМ в обеих группах беременных женщин превышал границы физиологической нормы (2,0–20,0 усл. ед.). У беременных без НРС во II триместре в 52,4% случаев уровень β-АРМ соответствовал умеренно повышенному типу адренореактивности, в 38,1% – гиперадренергическому и в 9,5% случаев – физиологическому типу.

Вместе с тем в III триместре выявлено увеличение количества женщин с гиперадренергическим типом – 77,3% случаев. 22,7% женщин имели умеренно повышенный уровень β-АРМ. У женщин с НРС как во II, так и в III триместре в 100% случаев отмечалось гиперадренергическое состояние, которое, по данным литературы, ассоциировано с «аритмогенной готовностью» организма [2, 8, 9].

Высокая активность симпатической нервной системы у беременных подтверждена результатами ХМЭКГ. Так, у всех беременных во II триместре отмечено достоверное снижение показателя SDNN по сравнению с контрольной группой: у женщин без НРС – на 32% (р=0,0000), с НРС – на 14% (р=0,0464). Это указывает на усиление симпатического влияния.

Кроме того, установлено достоверное снижение циркадного индекса (ЦИ) во II триместре у беременных обеих групп в сравнении с группой контроля. При этом у женщин с НРС выявлено снижение медианы ЦИ менее 1,2, что свидетельствует о ригидности циркадного ритма сердца, ослаблении вагосимпатической регуляции и ассоциировано с высоким риском развития НРС.

Анализ показателей ХМЭКГ у беременных обеих групп в III триместре, по сравнению с группой контроля, позволил судить о преобладании активности симпатического отдела нервной системы. Достоверных отличий между средними значениями показателей ВРС у женщин с НРС и без НРС и во II, и в III триместре выявлено не было. Вместе с тем у женщин с НРС отмечено достоверное снижение показателей SDNN и SDNNi в III триместре по сравнению со II триместром (р=0,0016 и р=0,0061), что свидетельствует о нарастании симпатоадреналовой активности.

Следует обратить внимание, что у беременных обеих групп в III триместре медианы ЦИ были менее 1,2 и достоверно ниже, чем в группе контроля. Вместе с тем только в группе женщин с НРС в III триместре установлена достоверная отрицательная корреляционная связь ЦИ с величиной β-АРМ (r=-0,45, р <0,05).

По-видимому, чрезмерное продолжительное воздействие адренореактивных веществ в условиях гиперсимпатикотонии провоцирует десенситизацию и дисфункцию адренорецепторов, способствует развитию ригидности циркадного ритма и повышению риска НРС.

Анализ результатов ЭхоКГ позволил говорить о структурно-функциональных изменениях левых отделов сердца в разные периоды беременности (табл. 2). Установлено, что во II триместре у беременных без НРС лишь индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) имел достоверно большее значение, чем в группе контроля (на 13,3%; р=0,022). Вместе с тем у женщин с НРС, помимо ИММЛЖ, отмечено увеличение индекса левого предсердия (ИЛП) по сравнению с группой контроля (р=0,000). Кроме того, значения индексов конечно-диастолического размера (ИКДР) и конечно-диастолического объема (ИКДО), толщины задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) превышали показатели как в группе контроля (р=0,050, р=0,033 и р=0,000), так и в группе женщин без НРС (р=0,001, р=0,014, р=0,012), хотя и оставались в пределах физиологической нормы.

Важно отметить, что у женщин с НРС уже во II триместре значения ударного индекса (УИ) и сердечного индекса (СИ) были достоверно более высокие, чем в группе контроля и в группе беременных без НРС, что, по-видимому, обусловлено не только физиологической гиперволемией, но и увеличением сократительной активности миокарда в условиях гиперсимпатикотонии. При оценке дополнительных критериев, характеризующих диастолическую функцию, установлено, что медиана показателя МФДИ была достоверно выше в обеих группах беременных в сравнении с контролем. Однако у женщин с НРС медиана МФДИ была более 1,2 (при норме у женщин моложе 60 лет до 1,1), что позволило судить о начальных проявлениях диастолической дисфункции у беременных с НРС уже во II триместре.

Следует подчеркнуть, что только в группе женщин с НРС во II триместре выявлена положительная корреляционная связь между величиной МФДИ и ИММЛЖ (r=0,90; р <0,05), а также отрицательная корреляционная связь между ИММЛЖ и показателями пиков Еа и Аа ВОСД (r=-0,83 и r=-0,61; р <0,05), что свидетельствует о влиянии структурно-геометрических изменений, более выраженных у беременных с идиопатическими НРС во II триместре, на развитие диастолической дисфункции.

При оценке ЭхоКГ-показателей в III триместре установлено, что диаметр аорты у беременных обеих групп был достоверно больше, чем в группе контроля, как на уровне синусов Вальсальвы, так и в синотубулярной зоне (см. табл. 2), что могло быть обусловлено и возрастанием объема циркулирующей крови, и увеличением площади поверхности тела в период беременности. Кроме того, у женщин без НРС выявлены достоверно более высокие значения ИЛП, ИММЛЖ, толщины межжелудочковой перегородки и ЗСЛЖ, а также ИКДО по сравнению с показателями в контрольной группе. Они, однако, не выходили за пределы физиологической нормы, что позволяет судить об их компенсаторном изменении в ответ на возросшую нагрузку в период гестации.

Следует подчеркнуть, что в III триместре у женщин с НРС практически все изучаемые структурные показатели превышали аналогичные в группе контроля. Более того, ИКДР, ИКСР, ИКДО, ИКСО, ИЛП были достоверно выше, чем у беременных без НРС, причем и в этот период гестации значения анализируемых показателей не превышали физиологической нормы. При сравнении результатов ЭхоКГ в группе женщин с НРС в III триместре по сравнению со II триместром отмечено достоверное увеличение значений ИЛП (р=0,000), ИКДО (р=0,036), индекса нагрузки объемом (ИОН; p=0,002), ИММЛЖ (р=0,047). Важно отметить, что у 34,8% женщин с НРС в III триместре определялся ИММЛЖ >95 г/м2, что при индексе относительной толщины стенок (ИОТ) >0,42 соответствует эксцентрической гипертрофии миокарда левого желудочка.

Изучение данных, отражающих функциональное состояние левого желудочка в III триместре, показало, что в обеих группах беременных значения УИ и СИ были достоверно выше по сравнению с группой контроля, а у беременных с НРС – выше по сравнению с показателями у женщин без НРС (УИ – на 13,9%, р=0,000; СИ – на 24,3%, р=0,000).

Изучение данных, отражающих функциональное состояние левого желудочка в III триместре, показало, что в обеих группах беременных значения УИ и СИ были достоверно выше по сравнению с группой контроля, а у беременных с НРС – выше по сравнению с показателями у женщин без НРС (УИ – на 13,9%, р=0,000; СИ – на 24,3%, р=0,000).

Достоверные изменения традиционных ЭхоКГ-показателей, отражающих диастолическую функцию (DT, IVRT, VE/VA), а также дополнительных компонентов ВОСД (Еа и Аа) и МФДИ у беременных обеих групп в III триместре в сравнении с контролем не позволили судить об ее ухудшении, так как значения показателей оставались в пределах нормы. Однако у беременных с НРС значения МФДИ превышали границы нормы (1,2), что указывает на развитие диастолической дисфункции у изучаемой категории женщин.

Важно отметить, что установлена достоверная положительная корреляционная связь между значениями МФДИ и ИММЛЖ (r=0,80, р<0,05) в группе женщин с НРС в III триместре (рис. 4), свидетельствующая о роли гипертрофии миокарда в развитии диастолической дисфункции ЛЖ.

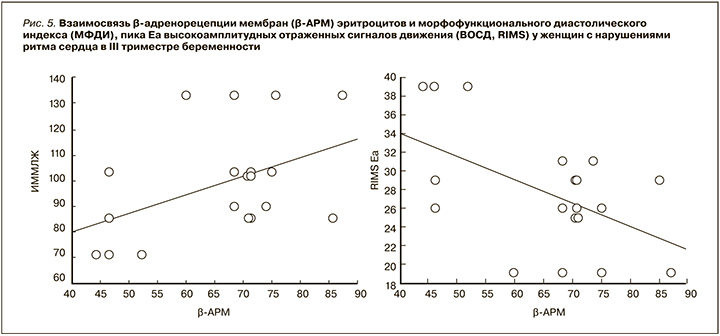

Кроме того, в III триместре у женщин с НРС выявлена статистически значимая корреляционная связь между значениями β-АРМ и показателями, отражающими диастолическую функцию ЛЖ: МФДИ (r=0,44, р <0,05) и пиком Еа ВОСД (r=-0,46, р <0,05) (рис. 5).

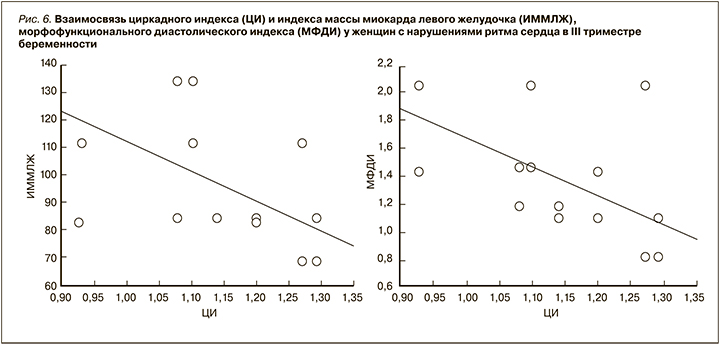

Установленные отрицательные корреляционные связи между значениями ЦИ и ИММЛЖ (r=-0,64; р <0,05), а также МФДИ (r=-0,69; р <0,05) позволяют судить о взаимосвязи нейрорегуляторного дисбаланса и структурно-функциональных изменений левого желудочка (рис. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в связи с высоким процентом идиопатических аритмий среди всех случаев НРС в период гестации и их прогностической значимостью беременным женщинам с аритмиями следует проводить не только анализ ВРС по данным ХМЭКГ, но и определять уровень β-АРМ, что в комплексе позволяет судить о степени активности САС и необходимости медикаментозной коррекции. Выполнение ЭхоКГ-исследования в динамике в разные периоды беременности у женщин с НРС является необходимым для своевременного выявления структурно-функциональных изменений левых отделов сердца и оптимизации тактики ведения.