В настоящее время в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) большое внимание уделяется приверженности врачей соблюдению клинических рекомендаций, а также приверженности пациентов проводимой терапии, ведь во многом успех лечения определяется этими факторами [1].

Доказано, что частота соблюдения врачами клинических рекомендаций оказывает влияние течение ССЗ и риск неблагоприятных исходов [2, 3, 4]. Вместе с тем известно, что пациенты с наиболее тяжелыми проявлениями заболеваний, нуждающиеся в проведении интенсивной терапии лекарственными средствами с доказанной эффективностью, получают ее с наименьшей вероятностью [5].

Что касается приверженности лечению, то, по данным ВОЗ, более половины пациентов с хроническими заболеваниями не выполняют рекомендации лечащего врача [6, 7, 8], в половине случаев прерывая лекарственную терапию в течение первых 6 мес лечения, а в течение 12 мес, по данным S. Carter (2001) и L. Osterberg (2005), лекарственную терапию продолжают только 15% больных [9, 10].

При этом действительно эффективного и доступного инструмента оценки приверженности пациента лечению в реальной клинической практике не существует: наиболее точные методы являются малодоступными и применяются редко, а широко распространенные и доступные оказываются малоинформативными, неадекватно отражающими реальную ситуацию. Тем не менее использование валидированных опросников является общепризнанным методом оценки приверженности лечению.

В современной медицинской науке значительно возросла роль регистровых исследований, позволяющих провести оценку влияния различных факторов на прогноз при ССЗ в условиях реальной клинической практики. При этом в ряде регистров большое внимание уделяется изучению вопросов приверженности. Одним из таких исследований, содержащим проспективный компонент, является РЕгистр КардиоВАскулярных ЗАболеваний (РЕКВАЗА), осуществляемый в условиях амбулаторно-поликлинической практики в Рязанской области [11, 12]. Данные о приверженности лечению, полученные в рамках указанного регистра, послужили клиническим материалом для нашего исследования.

Целью исследования была оценка и сравнение динамики приверженности лечению различных групп пациентов, включенных в регистр РЕКВАЗА, в течение 24–48 мес наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 3690 пациентов, обратившихся в поликлиники по месту жительства в марте–мае, сентябре–ноябре 2012 г. и в январе–феврале 2013 г. по поводу как минимум одного из перечисленных ССЗ: артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), фибрилляции предсердий (ФП), хронической сердечной недостаточности (ХСН). Критерии невключения в исследовании не были предусмотрены. После включения в исследование у больных и их родственников ежегодно собирали сведения о жизненном статусе и произошедших неблагоприятных сердечно-сосудистых событиях [острых нарушениях мозгового кровообращения, инфарктах миокарда (ИМ), операциях/интервенционных вмешательствах на сердце или сосудах, госпитализациях]. Через 24, 36 и 48 мес после индексного визита проводилась оценка приверженности лечению с помощью краткого и удобного для практического применения опросника Мориски–Грин–Левине, состоящего из 4 вопросов [13]. Высоко приверженными лечению считались пациенты, ответившие «нет» на каждый вопрос, не приверженными – ответившие «да» на каждый вопрос, а недостаточно приверженными – ответившие «да» хотя бы на один из четырех вопросов.

В данной статье мы приводим сведения, касающиеся только вопросов приверженности лечению пациентов двух поликлиник (одна городская и одна сельская), включенных в регистр, а также подробно анализируем приверженность лечению пациентов с ИБС.

Статистическую обработку данных проводили в программах Microsoft Excel 2007 и STATISTICA 10.0. Данные о частоте встречаемости признаков представлены в процентах. Сравнение двух несвязанных групп по качественному признаку проводилось при помощи таблиц сопряженности с использованием критериев хи-квадрат Пирсона или хи-квадрат с поправкой Йетса на непрерывность, а также точного критерия Фишера при частоте встречаемости хотя бы одного из анализируемых признаков меньше 10 и 5 соответственно. Статистически значимыми считали различия при р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

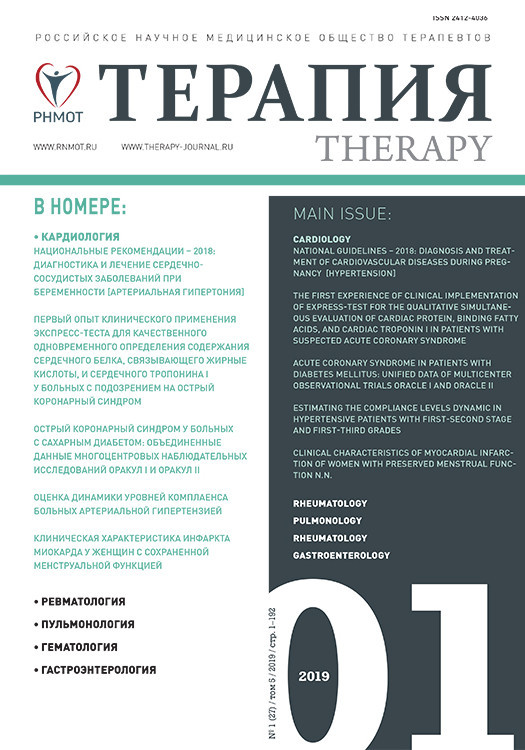

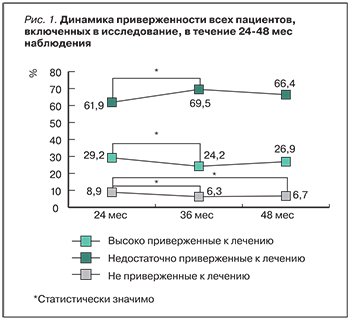

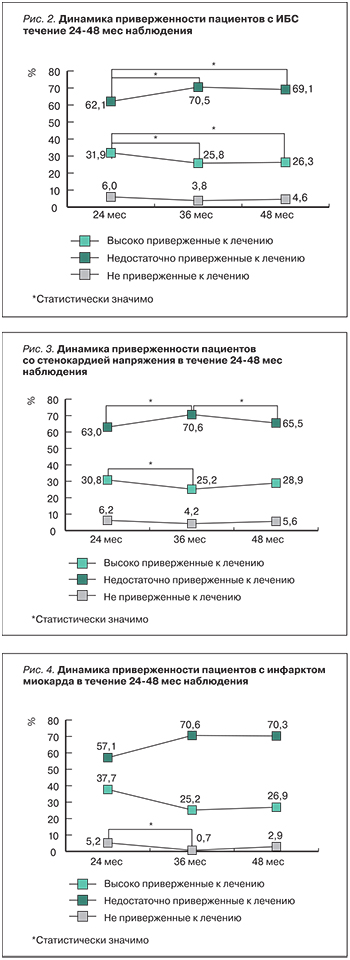

Через два года от начала исследования из 1907 больных, включенных в регистр в указанных поликлиниках, установить контакт удалось с 1790 пациентами. Из них 523 (29,2%) больных были высоко привержены лечению, 159 (8,9%) – не привержены; у 1225 (61,9%) констатирована недостаточная приверженность. Среди включенных в исследование пациентов ИБС имелась у 1170 (61,4%) больных, из которых 373 (31,9%) имели высокую приверженность, 70 (6,0%) были не приверженными, у 816 (62,1%) отмечена недостаточная приверженность лечению. В когорте больных ИБС без инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе стенокардия напряжения различных функциональных классов (ФК) была у 949 человек: из них высоко привержены лечению были 292 (30,8%), не привержены – 59 (6,2%), недостаточно привержены лечению – 598 (63,0%) пациентов. Среди 191 больного ИБС, перенесшего ИМ, 72 (37,7%) были высоко привержены лечению, 10 (5,2%) – не привержены, 127 (57,1%) – недостаточно привержены. При сравнительном анализе изучаемых показателей у пациентов с ИМ в анамнезе и больных стенокардией напряжения различных ФК статистически значимых различий не выявлено. В группе ИБС обнаружена статистически значимо меньшая частота неприверженности лечению, чем у всех анализируемых больных (6,0 против 8,9%, p=0,004).

Через 36 мес после включения в исследование оценка приверженности лечению проведена у 1408 пациентов. Из них у 341 (24,2%) больного выявлена высокая приверженность, у 89 (6,3%) – ее отсутствие, 819 (69,5%) были недостаточно привержены. В когорте ИБС количество высоко приверженных лечению пациентов снизилось с 373 (31,9%) до 253 (25,8%), число неприверженных и недостаточно приверженных лечению составило 37 (3,8%) и 692 (70,5%) пациента соответственно.

Среди больных стенокардией напряжения через 36 мес от индексного визита высоко приверженными лечению были 206 (25,2%) человек, недостаточно приверженными – 577 (70,6%), не приверженными – 34 (4,2%), а среди больных с ИМ в анамнезе – 41 (28,7%), 101 (70,6%) и 1 (0,7%) человек соответственно. При этом не приверженных лечению было статистически значимо меньше среди больных, перенесших ИМ, чем среди больных стабильной стенокардией (0,7 vs 3,8% соответственно, p=0,04).

Через 4 года наблюдения оценка приверженности лечению проведена у 1656 пациентов, среди которых высоко приверженными лечению оставались 446 (26,9%), 111 (6,7%) были не привержены, а 1099 (66,4%) – недостаточно привержены. Среди больных ИБС таковых было 304 (26,3%), 53 (4,6%) и 797 (69,1%) соответственно, причем не приверженных лечению было статистически значимо меньше, чем в общей группе (p=0,02).

Через 4 года наблюдения оценка приверженности лечению проведена у 1656 пациентов, среди которых высоко приверженными лечению оставались 446 (26,9%), 111 (6,7%) были не привержены, а 1099 (66,4%) – недостаточно привержены. Среди больных ИБС таковых было 304 (26,3%), 53 (4,6%) и 797 (69,1%) соответственно, причем не приверженных лечению было статистически значимо меньше, чем в общей группе (p=0,02).

Количество больных приверженных, недостаточно приверженных и неприверженных лечению значимо не различалось среди больных стенокардией напряжения и пациентов с ИМ в анамнезе. Динамика приверженности лечению в общей группе включенных в исследование больных представлена на рис. 1, в подгруппах больных ИБС, стенокардией напряжения и ИМ – на рис. 2, 3 и 4 соответственно.

На протяжении 48 мес наблюдения приверженность лечению в исследуемых группах менялась не прямолинейно, а волнообразно. В некоторые моменты времени различия изучаемых показателей достигали статистической значимости в сравнении с предыдущим или последующим годами наблюдения. При этом число неприверженных лечению пациентов в общей группе (пациенты с любым ССЗ) (рис. 1) статистически значимо снижалось. Кроме того, отмечено статистически значимое увеличение количества недостаточно приверженных и снижение количества высоко приверженных лечению больных ИБС (рис. 2).

На протяжении 48 мес наблюдения приверженность лечению в исследуемых группах менялась не прямолинейно, а волнообразно. В некоторые моменты времени различия изучаемых показателей достигали статистической значимости в сравнении с предыдущим или последующим годами наблюдения. При этом число неприверженных лечению пациентов в общей группе (пациенты с любым ССЗ) (рис. 1) статистически значимо снижалось. Кроме того, отмечено статистически значимое увеличение количества недостаточно приверженных и снижение количества высоко приверженных лечению больных ИБС (рис. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе нашего исследования результаты, а именно небольшое число пациентов с ССЗ в целом и ИБС в частности, высоко приверженных лечению полностью согласуются с данными других авторов, приводящих такой показатель высоко приверженных лечению лиц с коронарным атеросклерозом до сосудистого события как 3,8% [14].

Больший процент пациентов, недостаточно приверженных к лечению, и более низкий процент пациентов, не приверженных к лечению, в нашем исследовании, вероятно, обусловлен тем, что не приверженными пациентами мы считали только тех, кто ответил «да» на все 4 вопроса опросника Мориски–Грина–Левине, а в ряде других исследований для отнесения пациента в группу не приверженных лечению достаточно было ответить «да» хотя бы на два вопроса. Так, в исследовании А.В. Нелидова с соавт. 92,4% пациентов до возникновения сосудистого события имели низкую приверженность лечению, набрав по опроснику Мориски–Грина–Левине от 0 до 2 баллов. Причем преобладали пациенты, у которых приверженность лечению была крайне низкой – 80% пациентов набрали 0 баллов [14]. В нашем же исследовании таких пациентов было значительно меньше: лишь 6% на момент первичной оценки набрали по этому опроснику 0 баллов. Что касается приверженности пациентов после перенесенного сердечно-сосудистого события, то, например, перенесенный ИМ в 3,5 раза повышал приверженность пациентов лечению [14]. Нами таких данных получено не было, возможно, потому, что мы не оценивали приверженность одной и той же группы пациентов до и после сердечно-сосудистого события, в нашем исследовании это были разные группы. Но тем не менее наши данные согласуются с данными ряда других авторов. В частности, Ф.М. Водяницкой с соавт. (2006) было показано, что у ряда пациентов, перенесших острый коронарный синдром, приверженность лечению, несмотря на интенсивное медицинское наблюдение, как на стационарном, так и на амбулаторном этапе, остается крайне низкой [14]. По данным В.И. Целуйко, через полгода после ИМ только треть больных выполняют рекомендации по приему трех и более стандартных препаратов [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приверженность больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе имеющими в анамнезе неблагоприятные сердечно-сосудистые события, является недостаточной, а отягощенное течение заболевания не способствует ее повышению, в связи с чем изучение и разработка методов повышения приверженности лечению является перспективным направлением современной науки и практики.