Расстройства портальной и центральной гемодинамики, наблюдающиеся при циррозе печени (ЦП), оказывают существенное влияние на течение заболевания и возникновение его осложнений, в первую очередь связанных c синдромом портальной гипертензии (ПГ) [1–3]. Развитию нарушений кровотока способствуют некоторые механизмы ЦП, в том числе эндотелиальная дисфункция [4–6].

Эндотелиальная дисфункция характеризуется дисбалансом между продукцией возодилатирующих, ангиопротективных, ангиопролиферативных факторов (простациклин, тканевой активатор плазминогена, натрийуретический пептид, оксид азота) и факторов вазоконстрикторных, протромботических, пролиферативных (эндотелин-1, ангиотензин II, тромбоксан А и др.) [4, 7, 8].

Известно, что эндотелий сосудов – это активный паракринный орган, дисфункция которого лежит в основе патогенеза многих заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых [9]. Изучение факторов, способствующих развитию эндотелиальной дисфункции у больных ЦП, чрезвычайно актуально, так как помогает понять патогенез ряда осложнений заболевания, связанных с расстройствами кровотока, и открывает перспективы их коррекции.

Одним из наиболее важных факторов эндотелиальной дисфункции выступает эндотелин-1 (ЭТ- 1), действующий как мощный сосудосуживающий агент, активно влияющий на состояние гемодинамики [4, 6, 8]. Различными авторами признана ведущая роль ЭТ-1 как вазоконстриктора при нейрогуморальном дисбалансе, что способствует пролиферации гладкомышечных клеток сосудов, развитию дегенеративных процессов и фиброгенеза [3, 4, 8]. Вместе с тем патогенетическое значение ЭТ-1 при хронической патологии печени остается недостаточно изученным, несмотря на то что нарастание его содержания в крови рассматривается как одна из причин развития гипердинамического типа кровообращения при ЦП [3, 6].

Необходимость дальнейшего изучения влияния ЭТ-1 на портальный и центральный кровоток при ЦП продиктована известным положительным влиянием на гемодинамику ингибиторов АПФ, бета-блокаторов и в некоторых случаях неселективного ингибитора рецепторов эндотелина босентана [9, 10]. Наступающее на фоне терапии этими препаратами уменьшение эндотелиальной дисфункции, улучшение показателей гемодинамики свидетельствуют об их положительном влиянии на эластические свойства сосудистой стенки, процесс ремоделирования сосудов [1, 10].

Цель предлагаемого исследования – установить диагностическую значимость определения концентрации ЭТ-1 у больных ЦП в связи с особенностями портальной и центральной гемодинамики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Было обследовано 115 больных ЦП (66 мужчин и 49 женщин в возрасте от 30 до 60 лет), проходивших лечение в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ «Александро-Мариинская областная клиническая больница», г. Астрахань. Контрольную группу составили 30 практически здоровых людей.

Больные наблюдались в стационаре в стадии обострения их основного заболевания. Диагностика ЦП осуществлялась на основании жалоб больных, анамнестических и клинических данных, результатов биохимических, иммунологических анализов, инструментальных методов обследования (УЗИ, биопсийная диагностика), определения маркеров вирусов гепатита В и С. Диагноз устанавливали в соответствии с существующими классификациями ЦП. Критериями исключения из исследования служили ИБС, артериальная гипертензия, заболевания почек, сахарный диабет, метаболический синдром, хронические заболевания легких.

Вирусный ЦП был установлен у 46 больных, алкогольный ЦП – у 28, смешанный (вирусный + алкогольный) ЦП – у 41.

ЦП умеренной степень активности был диагностирован у 84 больных, высокой степени – у 31.

Степень тяжести ЦП оценивалась в соответствии с классификацией Child‒Pugh: класс А наблюдался у 34 больных, класс В – у 61, класс С – у 20.

С помощью метода иммуноферментного анализа определяли концентрацию ЭТ-1 в ЭДТА-плазме. При проведении исследования использовался коммерческий набор фирмы Biomedica (Австрия).

Всем больным проводились импульсная допплерография и цветное допплеровское картирование сосудов брюшной полости на ультразвуковом сканере Logiс-500 (США) конвексным датчиком 3,5 МГц, при котором изучались воротная (ВВ) и селезеночная вены (СВ). В сосудах измеряли диаметр (D), а также максимальную линейную скорость кровотока (ЛСК mах), минимальную линейную скорость кровотока (ЛСК min), максимальную линейную скорость кровотока, усредненную по времени (ТАМХ), рассчитывали объемную скорость кровотока (ОСКвв). Кроме того, для оценки венозного кровотока вычислялись конгестивный индекс (СI) и воротно-селезеночный венозный индекс (ВСВИ), который определялся по формуле: ОСКвв/ ОСКсв; где ОСКвв – объемная скорость кровотока в воротной вене (мл/мин), а ОСКсв – объемная скорость кровотока в селезеночной вене (мл/мин).

Для суммарной оценки состояния печеночно-воротного кровообращения использовались разработанные нами ранее критерии выделения типов портального кровотока [11].

Всем больным проводилась эхокардиоскопия на сканерах ALOKA-5500 Prosaund (Япония) электронным секторальным датчиком с частотой 3,0 Мгц с исследованием среднего давления в легочной артерии (СрДЛА), диаметра легочной артерии (ДЛА), конечно-систолического (КСО) и диастолического давления (КДО), переднезадних размеров левого (ЛЖ) и правого (ПЖ) желудочков сердца, толщины передней стенки правого желудочка (ТПСПЖ), диаметра нижней полой вены (D НПВ), давления в правом предсердии (давл ПП) и индекса миокардиальной сократимости ПЖ (Tei ПЖ).

Статистическую обработку данных выполняли с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. Для характеристики вариационного ряда был использован параметрический критерий Стьюдента (t). Для анализа количественных признаков при сравнении трех и более независимых выборок применялся непараметрический Н-критерий Краскела–Уолисса. Корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции (r) проводили с использованием критерия Спирмена. Различия считались статистически значимыми при достигнутом уровне значимости р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средние значения концентрации ЭТ-1 в группе больных ЦП были достоверно (р <0,01) выше по сравнению с контрольной группой: соответственно 1,14±0,3 и 0,24±0,06 фмоль/мл.

Согласно полученным данным, активность патологического процесса в печени (р=0,5) и этиология заболевания (р=0,6) существенного влияния на изменения ЭТ-1 не оказывали.

При изучении средних показателей ЭТ-1 в зависимости класса тяжести ЦП по Child–Pugh было обнаружено превышение его значений по сравнению с контрольной группой вне зависимости от степени функциональной недостаточности печени. Концентрация ЭТ-1 у больных ЦП класса А в среднем составила 0,71±0,08 фмоль/ мл, класса В – 1,06±0,11 фмоль/мл; класса С – 1,85±0,14 фмоль/ мл. При этом наибольшие достоверные различия показателей ЭТ-1 наблюдались между классами А и С (Н=8,08, р=0,01), что подтверждает связь тяжести печеночно-клеточной недостаточности с нарастанием его концентрации в плазме крови.

Известно, что портальная гипертензия является основной причиной осложнений у пациентов с ЦП, причем эндотелиальная дисфункция, по-видимому, вносит определенный вклад в ее формирование и прогрессирование [3, 8]. При этом понимание роли ЭТ-1 в этом процессе может способствовать ранней диагностике и патогенетической терапии портальной гипертензии и ее осложнений, связанных с коррекцией эндотелиальной дисфункции.

С учетом высокой встречаемости варикозного расширения вен пищевода (ВРВП) у обследованных больных ЦП (86%) были сопоставлены средние значения концентраций ЭТ-1 в подгруппах с ВРВП I–II ст. (n=57) и ВРВП III–IV ст. (n=42). В результате анализа полученных данных выяснилось, что при более высоких градациях флебэктазий зафиксированы и более высокие значения показателей эндотелиальной дисфункции. Если в 1-й подгруппе концентрация ЭТ-1 составляла 0,99±0,11 фмоль/мл, то во второй – 1,39±0,12 фмоль/мл (р <0,05). У 7 больных ЦП в анамнезе в течение последнего года наблюдались кровотечения из ВРВП. Средний уровень ЭТ-1 в данной подгруппе составил 1,7±0,4 фмоль/л, в то время как в общей группе ЦП – 1,14±0,3 фмоль/л. Все перечисленное выше свидетельствует о связи повышения концентрации ЭТ-1 с выраженностью портальной гипертензии и его возможном участии в патологических механизмах, приводящих к кровотечению из ВРВП.

Учитывая влияние эндотелиальной дисфункции на развитие гемодинамических нарушений, у больных ЦП было проведено изучение изменений значений ЭТ-1 в зависимости от состояния портального и центрального кровотока.

Корреляционный анализ концентраций ЭТ-1 с ведущими ультразвуковыми параметрами портального кровотока позволил установить достоверные (р <0,05) связи между этими показателями: Dсв (r=0,38), CI (r=0,4), а также с ЛСК max и ЛСК min в воротной вене (соответственно r=-0,36 и r=-0,39) (р <0,05).

Корреляционный анализ концентраций ЭТ-1 с ведущими ультразвуковыми параметрами портального кровотока позволил установить достоверные (р <0,05) связи между этими показателями: Dсв (r=0,38), CI (r=0,4), а также с ЛСК max и ЛСК min в воротной вене (соответственно r=-0,36 и r=-0,39) (р <0,05).

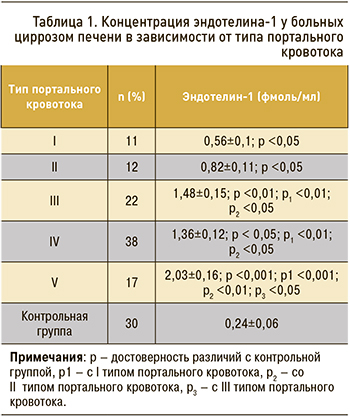

Далее у больных ЦП были определены средние значения концентраций ЭТ-1 в зависимости от типа портального кровотока (табл. 1).

Самый низкий уровень изучаемого показателя выявлен у больных с нормокинетическим типом портального кровотока – 0,56±0,1 фмоль/ мл. У этой категории пациентов с ЦП не было отмечено существенных изменений портальной гемодинамики: Dвв, ЛСК и ОСК в воротной вене оставались в пределах нормальных значений, не изменялись индексы (CI, ВСВИ). Индексы CI и ВСВИ являются интегральными показателями, в частности, CI – показателем кровотока в воротной вене, отражающим как увеличение ее диаметра и площади поперечного сечения, так и снижение ЛСКвв. ВСВИ, в свою очередь, предложен для оценки соотношения кровотока в воротной и селезеночной венах.

Большая часть пациентов была отнесена к гипокинетическому (IV) типу портального кровотока (38%), при котором значительно снижена ЛСКвв, что недостаточно компенсировалось увеличением ее диаметра. Это приводило в той или иной степени к уменьшению ОСКвв. Среднее значение ЭТ-1 в этой подгруппе было ниже, чем в общей группе: 1,01±0,24 фмоль/мл.

Наиболее значимый рост ЭТ-1 отмечен у больных в подгруппах с III и V типом портального кровотока: 1,48±0,15 и 2,03±0,16 фмоль/мл соответственно. Данные типы печеночной гемодинамики признаны наиболее неблагоприятными в прогностическом плане.

При гиперкинетическом типе портального кровотока с преимущественным увеличением Dвв (III ТПК) объемный кровоток в воротной вене возрастал главным образом за счет ее расширения, CI был увеличен, а ЛСК оставалась практически неизменной.

V тип портального кровотока – псевдонормокинетический – включил 17% обследованных, и в этой подгруппе наблюдались наиболее высокие значения ЭТ-1. В этой группе зарегистрировано значительное снижение ЛСКвв при значительном увеличении ее диаметра, со значительным повышением CI, а различные показатели ВСВИ свидетельствовали об истощении компенсаторных возможностей селезенки. III и V тип портального кровотока чаще выявлялись у больных с классами В и С по Child–Pugh с явными признаками портальной гипертензии.

При сравнении показателей ЭТ-1 между всеми пяти подгруппами с использованием непараметрического критерия Краскела–Уоллиса получена достоверность λ2=17,0, р=0,02, причем при анализе I и V типа портального кровотока р=0,002 (t=3,38), а I и III типа – p=0,02 (t=2,5).

Выявлены корреляционные связи между концентрацией ЭТ-1 и рядом ведущих ультразвуковых параметров портального кровотока: ЭТ-1 и Dсв (r=0,38), CI (r=0,4), а также с ЛСК max, ЛСК min в воротной вене (r=-0,36, r=-0,39) (р <0,05).

Кроме того, был проведен корреляционный анализ показателей ЭТ-1 с некоторыми наиболее значимыми параметрами центральной гемодинамики, поскольку известно о развитии при ЦП гиперкинетического типа кровообращения в основном без признаков его недостаточности [3].

Кроме того, был проведен корреляционный анализ показателей ЭТ-1 с некоторыми наиболее значимыми параметрами центральной гемодинамики, поскольку известно о развитии при ЦП гиперкинетического типа кровообращения в основном без признаков его недостаточности [3].

Результаты корреляционного анализа уровня ЭТ-1 и показателей центральной гемодинамики свидетельствуют о связях между ними и значимости данного маркера в патогенезе нарушений работы сердца (табл. 2).

Принимая во внимание тот факт, что ЭТ-1 как мощный вазоконстриктор может оказывать влияние на давление в легочной артерии и то, что при корреляционном анализе выявлена довольно значимая прямая связь между ЭТ-1 и средним давлением в легочной артерии (СрДЛА), проведен более тщательный анализ ЭТ-1 у больных ЦП в зависимости от значений СрДЛА. Сравнению были подвергнуты уровни ЭТ-1 в двух подгруппах больных ЦП: со СрДЛА ≤25 мм рт.ст., что является общепризнанной нормой [12] (n=79), и с СрДЛА>30 мм рт.ст. (n=29).

У 29 пациентов, у которых СрДЛА превышало 30 мм рт.ст., концентрация ЭТ-1 составила 1,75±0,11 против 0,8±0,12 фмоль/мл в группе сравнения (p=0,01). У всех больных с легочной гипертензией имелись выраженные проявления портальной гипертензии, у 18 – отечно-асцитический синдром, у 17 – гиперспленизм, у 16 – ВРВП III–IV ст. 13 больных были отнесены к классу С по Child–Pugh, остальные – к классу В.

Вероятнее всего, легочная гипертензия у части обследованных больных обусловлена не столько вазоконстрикторными свойствами ЭТ-1, сколько его митогенной активностью. Усиление такой активности наблюдается в гладкомышечных клетках и моноцитах, что может приводить к пролиферативным изменениям в мышечной стенке сосудов и их ремоделированию.

Со временем при наличии легочной гипертензии появляются и структурные изменения сердца, в том числе увеличение толщины передней стенки правого желудочка (ТПСПЖ), в связи с чем проведено сопоставление изучаемого маркера эндотелиальной дисфункции с этим показателем. Пациенты с ЦП были разделены на 2 подгруппы в соответствии с общепризнанными критериями нормы ТПСПЖ [10]: с ТПСПЖ <5 мм (n=88) и ≥5 мм (n=27).

В 1 подгруппе со средними значениями ТПСПЖ 4,7±0,8 мм уровень ЭТ-1 составил 0,9±0,11 фмоль/ мл. Во 2 подгруппе со значениями ТПСПЖ 5,7±0,9 мм уровень ЭТ-1 был равен 1,8±0,12 фмоль/мл (p=0,01). Проведенный анализ показывает, что концентрация ЭТ-1 оказывает влияние не только на формирование легочной гипертензии, но и впоследствии на изменение толщины миокарда в контексте возникающих при этом гемодинамических изменений.

Перегрузка миокарда постоянно повышенным объемом крови и факторы, повреждающие сердечную мышцу, приводят у больных ЦП к изменению механоэлектрической активности миокарда, а в некоторых случаях – к гипертрофии его отделов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных ЦП установлена связь между уровнем ЭТ-1 и характером изменений портальной и центральной гемодинамики. Наибольший рост этого показателя отмечен при выраженных изменениях регионального кровотока со значимым увеличением диаметра воротной вены и изменением в ней линейной и объемной скоростей, т.е. при III и IV типе портального кровотока с выраженной портальной гипертензией.

Установлены определенные связи между изменениями ЭТ-1 при ЦП и рядом гемодинамических показателей центрального кровотока. У части пациентов с признаками вторичной легочной гипертензии, которую, вероятно, поддерживает выработка ЭТ-1, наблюдается так называемая портопульмональная гипертензия.

ЭТ-1 как мощный вазоконстриктор, участвующий в сосудистой регуляции, реагирует на патологические изменения в печени. Повышение его экспрессии приводит к нарастанию портальной гипертензии и связанных с ней осложнений, к прогрессированию класса тяжести ЦП. Системная эндотелиальная дисфункция с повышением уровня ЭТ-1 при ЦП с портальной гипертензией носит универсальный характер.