К настоящему времени существует ряд работ, которые посвящены исследованию роли эпигенетических факторов, регулирующих развитие и метаболизм соединительной ткани. Достоверно показано, что определенные изменения в работе эпигенетических модификаторов могут быть связаны с формированием патологии соединительной ткани, такими как дисплазия соединительной ткани, гипермобильность суставов, остеопороз и др. [1].

Одним из наиболее перспективных направлений в этой области является исследование регуляторных микроРНК – ключевого механизма в регуляции экспрессии генов. Показано, что микроРНК могут играть значительную роль в патогенезе соединительной ткани, так как ключевые гены регуляции костного ремоделирования, метаболизма суставов, пролиферации фибробластов и других компонентов соединительной ткани тесно контролируются различными вариантами микроРНК [2]. Однако в то же время практически нет данных о том, каким образом нарушение сродства регуляторных микроРНК с сайтами связывания на матрице ДНК может влиять на проявление фенотипа различных заболеваний соединительной ткани. Неизвестно, какой вклад полиморфизма сайтов связывания микроРНК в развитии патологии соединительной ткани в целом и какой он имеет эффект в формировании различных нозологий в разных генетически дифференцированных популяциях мира.

Остеопороз (ОП) – широко распространенное заболевание соединительной ткани, которое характеризуется уменьшением костной массы, патологическими изменениями структуры костной ткани и, как следствие, повышением риска развития переломов костей с высокой степенью инвалидизации и смертности [3]. Подавляющая часть переломов костей в результате развития остеопороза приходится на возраст старше 40–50 лет. Каждая вторая женщина постменопаузального возраста и каждый третий мужчина старше 50 лет по всему миру подвержены резко повышенному риску развития этого заболевания. Как показывают данные Всемирной организации здравоохранения, уже сегодня ОП диагностирован у более 200 млн человек по всему миру, при этом частота и распространенность заболевания имеют тенденцию к увеличению как из-за возрастания доли пожилого населения планеты, так и вследствие значительного эффекта накопления генетического груза [4]. Согласно подсчетам, в России ОП страдают 14 млн человек (10% населения страны), еще 20 млн имеют остеопению [5].

Оказалось, что генетические и эпигенетические факторы определяют не только скорость снижения массы и минеральной плотности костной ткани (МПКТ), но также могут иметь сложный и дифференциальный вклад в патогенетические звенья заболевания и посредством разных механизмов влиять как на фенотипическое проявление заболевания, так и причины его развития.

Оказалось, что генетические и эпигенетические факторы определяют не только скорость снижения массы и минеральной плотности костной ткани (МПКТ), но также могут иметь сложный и дифференциальный вклад в патогенетические звенья заболевания и посредством разных механизмов влиять как на фенотипическое проявление заболевания, так и причины его развития.

Нами впервые был исследован ряд полиморфных вариантов сайтов связывания микроРНК (как одних из наиболее значимых эпигенетических регуляторов) в генах, ассоциированных с низким МПКТ и риском переломов согласно GWAS-исследованиям и ген-кандидатному подходу:

1. в мРНК структурных генов: COL1A1 (rs1061237), COL11A1 (rs9659030);

2. в мРНК генов, вовлеченных в метаболизм костной и соединительной ткани: VDR (rs11540149), FGF2 (rs6854081), SOX9 (rs1042673), ZNF239 (rs10793442), TPD52 (10098470), SPARK (1054204), MMP13 (rs1054204).

Цель исследования – поиск ассоциаций полиморфных локусов сайтов связывания микроРНК: rs1061237 (c.*88T>C), rs9659030 (c.*1183A>G), rs11540149 (c.*1865G>A), rs6854081 (с.*3156Т>C), rs1042673 (c.*811A>G), rs10793442 (c.*332G>T), rs10098470 (c.*1073C>T), rs1054204 (c.*582G>C) и rs1042840 (c.*949A>G) с наличием переломов, а также остеопенией, ОП и нормальными показателями МПКТ у мужчин и женщин из Волго-Уральского региона России.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследуемая выборка состояла из 1207 человек из Республики Башкортостан и Свердловской области, среди которых 686 женщин постменопаузального возраста (≈47 лет) и 521 мужчина (≈57 лет). Характеристика групп сравнения представлена в таблице.

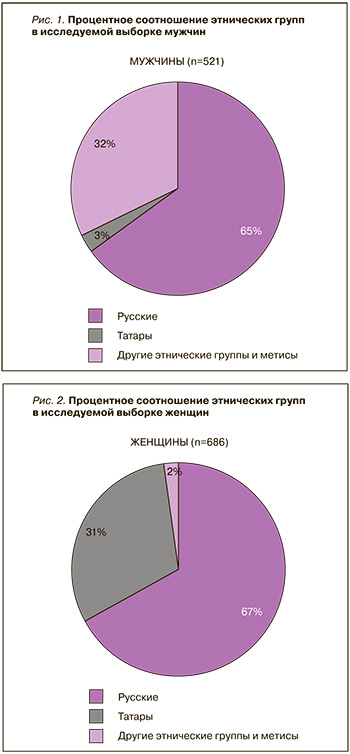

По этническому составу большая часть выборки представлена русскими и татарами, меньшая – представителями других коренных этносов Волго-Уральского региона и метисами (рис. 1 и 2). Выборка разделена на группы сравнения: с переломом/без перелома, ОП с высоким риском перелома (низкий уровень МПКТ), остеопения с повышенным риском переломов (пониженный уровень МПКТ) и норма (нормальный уровень МПКТ). У всех пациентов сформированных групп методом двухфазной абсорбционной рентгеновской денситометрии (DEXA) с использованием аппарата HOLOGIC (США) было проведено измерение МПКТ в стандартных локализациях (аксиальный отдел бедренной кости, поясничный отдел позвоночника, лучевая кость). Также у обследуемых определялась общая костная, мышечная и жировая масса.

По этническому составу большая часть выборки представлена русскими и татарами, меньшая – представителями других коренных этносов Волго-Уральского региона и метисами (рис. 1 и 2). Выборка разделена на группы сравнения: с переломом/без перелома, ОП с высоким риском перелома (низкий уровень МПКТ), остеопения с повышенным риском переломов (пониженный уровень МПКТ) и норма (нормальный уровень МПКТ). У всех пациентов сформированных групп методом двухфазной абсорбционной рентгеновской денситометрии (DEXA) с использованием аппарата HOLOGIC (США) было проведено измерение МПКТ в стандартных локализациях (аксиальный отдел бедренной кости, поясничный отдел позвоночника, лучевая кость). Также у обследуемых определялась общая костная, мышечная и жировая масса.

Выделение ДНК проводилось посредством фенол-хлороформной экстракции. Концентрация ДНК измерялась с помощью спектрофотометра NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, США). Генотипирование исследуемых образцов выполнялось с использованием системы KASPTM (Kompetitive Allele Specific PCR) – флуоресцентной технологии генотипирования по конечной точке на платформе двух аппаратных систем: QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System и CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System.

Для поиска ассоциаций полиморфных вариантов сайтов связывания микроРНК в таргетных генах с низким уровнем МПКТ и риском переломов была применена таблица сопряженности 2×2 и 2×3 (критерий χ2 Пирсона). Степень ассоциаций оценивалась в значениях показателя отношения шансов odds ratio (OR) по формуле: OR = (a×d)/(b×c), где a – частота признака в выборке больных; b – частота признака в контрольной выборке; с – сумма частот остальных признаков в выборке больных; d – сумма частот остальных признаков в контрольной выборке.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате исследования были получены следующие наиболее значимые результаты: аллель *А полиморфного локуса rs11540149 (c.*1865G>A) гена VDR (рецептора витамина D) оказался ассоциирован с остеопоротическими переломами (p=0,023; OR=1,808; χ2 =5,184) и низким уровнем минеральной плотности костной ткани в общей выборке мужчин (p=0,002; OR=2,393; χ2 =9,726), генотип *G*G локуса rs6854081 (с.*3156Т>C) гена FGF2 (фактор роста фибробластов 2 типа) также оказался связан с переломами в общей выборке женщин (p=0,042; OR=6,88; χ2 =4,152) и женщин татарской этнической принадлежности (p=0,029; OR=9,56; χ2 =4,757), аллель *T локуса rs10098470 (c.*1073C>T) гена TPD52 (ген опухолевого белка D52) ассоциирован с переломами у женщин русской этнической принадлежности (p=0,039; OR=3,64; χ2 =4,262), аллель *А локуса rs10793442 (c.*332G>T) гена ZNF239 (ген белка 239 «цинковых пальцев») с ОП (p=0,041; OR=1,53; χ2 =4,139) и остеопенией (p=0,029; OR=1,67; χ2 =4,714) в общей выборке женщин и генотип *G*G локуса rs1054204 (c.*582G>C) гена SPARC (остеонектин) с переломами (p=0,04; OR=2,70; χ2 =8,125) и низким уровнем МПКТ в общей выборке мужчин (p=0,03; OR=2,18; χ2 =4,713).

ОБСУЖДЕНИЕ

В основе анализа представленных локусов лежит предположение о том, что замена нуклеотида в сайтах связывания мРНК генов с таргетными микроРНК может изменить экспрессию гена и данный механизм может участвовать в формировании ОП. Известно, что изменение последовательности сайта связывания приводит к нарушению сродства микроРНК с целевым участком в мРНК (при участии комплекса RISC-РНК-индуцированного сайлесинга трансляции гена) или нарушению сродства с целевым участком в регуляторной последовательности самого гена (при участии комплекса RITS-РНК-индуцированного сайлесинга транскрипции гена), что в последнем случае приводит к изменению отрицательной регуляции экспрессии гена системой ремоделирования хроматина и метилирования ДНК в регуляторных последовательностях.

Нарушение регуляции экспрессии гена рецептора витамина D может быть закономерно ассоциировано с нарушением регуляции других генов и нарушением регуляции обмена кальция и фосфора. Отмечается, что микроРНК hsa-miR-1260a и hsa-miR-1260b, которые имеют сродство с рисковым аллелем *А, могут быть маркерами ускоренного старения остеобластов [6]. Фактор роста фибробластов связан с широким спектром механизмов регуляции костного метаболизма, в том числе с пролиферацией остеобластов и модуляцией Wnt-сигнального пути, таким образом, рисковый генотип *G*G может быть связан с подавлением экспрессии гена и снижением активности остеобластов [7]. Установлено, что опухолевый белок D52 вовлечен в стимуляцию пролиферации хондроцитов, но не остеобластов, а также то, что нарушение сродства регуляторных микроРНК при рисковом аллеле *Т исследованного полиморфного локуса может привести к усилению пролиферации остеокластов [8]. Ген ZNF239 кодирует белок, являющийся членом семейства транскрипционных факторов типа цинкового пальца, и, хотя функциональный эффект нарушения сродства регуляторных микроРНК с этим геном не известен, вероятно, это приводит к нарушению регуляции генов костного метаболизма. Наконец, ген SPARC кодирует остеонектин, который обеспечивает связывание кальция и взаимодействие компонентов матрикса костной ткани, и можно предположить, что нарушение сродства гена с микроРНК приводит к изменению минерализации кости, а также к нарушению активности металлопротеиназ, участвующих в катаболизме компонентов соединительной ткани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, обнаружена значимость полиморфных вариантов сайтов связывания микроРНК генов VDR (кодирующем рецептор витамина D), ZNF239 (кодирующем белок, являющийся членом семейства транскрипционных факторов типа цинкового пальца 239), SPARC (кодирующем остеонектин), FGF2 (фактор роста фибробластов 2 типа), TPD52 (ген опухолевого белка D52) с низким уровнем МПКТ и риском возникновения переломов у мужчин и женщин. Это демонстрирует, что при исследовании эпигенетических факторов ОП необходимо учитывать не только изменение паттернов микроРНК, но также нарушение их сродства с сайтами связывания в мРНК, которые могут служить дополнительными факторами риска развития ОП и остеопоротических переломов.