Для оценки активности язвенного колита (ЯК) разработано множество шкал и индексов, учитывающих тяжесть заболевания, которые включают объективные (частота стула, ректальное кровотечение, температура тела, частота пульса и др.), субъективные (общее самочувствие, боль в животе и др.) показатели, а также данные лабораторно-инструментального обследования (гемоглобин, скорость оседания эритроцитов, общий белок, C-реактивный белок, информация, полученная в ходе проведения эндоскопии и гистологического исследования колонобиоптатов).

В настоящее время в клинической практике и в научных целях используются шкалы и индексы, представляющие собой различные модификации первой клинической классификации активности ЯК, разработанной S. Truelove и L. Witts еще в 1955 г. [1], а наиболее популярными стали разработанные еще в конце 1980-х гг. комбинированный (клинико-эндоскопический) индекс DAI (шкала клиники Майо) [2, 3] и CAI (по Rachmilewitz), который имеет еще отдельную эндоскопическую часть [4].

Клинические проявления ЯК также могут оцениваться и по другим индексам, например Powell–Tuck [5] и Lichtiger [6].

Эндоскопические проявления ЯК, оцениваемые по эндоскопическим частям индексов Рахмилевича и индекса клиники Мэйо, берут свое начало в критериях Baron для оценки эндоскопической активности заболевания [7].

Несмотря на совершенствование лабораторно-инструментальной диагностики, оценка клинической картины ЯК остается актуальной и сигнализирует нам, что заболевание с неблагоприятным характером течения имеет более агрессивные проявления. Это отражается на выраженности симптоматики (количестве крови в стуле, его частоте, интенсивности абдоминального болевого синдрома, лихорадке, потере веса). Изменения лабораторных показателей в виде низкого уровня гемоглобина, гематокрита и повышения уровня лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и C-реактивного белка (СРБ) у пациентов с неблагоприятными вариантами течения ЯК свидетельствуют об эндотоксемии и более выраженной активности системного воспаления у этих больных [8].

В клинических исследованиях для оценки активности ЯК и ответа на терапию чаще других используется наиболее валидизированный индекс клиники Майо (ИКМ), который включает клинические и эндоскопические характеристики заболевания: частоту стула, ректальное кровотечение, данные общей врачебной оценки и эндоскопические признаки [3].

Одним из новых направлений в терапии больных с прогностически неблагоприятным характером течения ЯК стало ранее назначение биологических препаратов в тех ситуациях, когда существует высокий риск неэффективности базисных схем лечения. Уже доказано, что такая тактика оказывает положительное действие, предупреждая развитие тяжелых осложнений ЯК [9, 10].

С точки зрения прогнозирования особенно важен анализ течения ЯК в ближайшие 5 лет от момента дебюта: именно в этом интервале определяется характер и тяжесть течения болезни, возникновение резистентности к базисной терапии и развитие агрессивных осложнений заболевания [11].

На сегодняшний день не вызывает сомнения актуальность поиска оптимальных способов прогноза неблагоприятного характера течения ЯК и разработки конструктивных алгоритмов предвидения возникновения осложнений болезни. При этом прогностическая гипотеза о высоком риске возникновения осложнений ЯК может стать показанием для профилактического назначения высокоэффективных биологических препаратов.

Целью нашей работы стала оценка индексов клинической активности ЯК, эндоскопических шкал, ИКМ и индекса гистологической активности (ИГА) и установление их диагностической значимости, а также разработка модели прогнозирования эффективности лечения базисными препаратами у больных ЯК с левосторонней и тотальной протяженностью поражения на основе анализа индексов активности заболевания и индивидуального алгоритма прогнозирования эффективности базисной терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данное проспективное исследование проводилось на клинических базах кафедры пропедевтики внутренних болезней Ростовского государственного медицинского университета с 2011 по 2017 г. Изучалась группа больных с рецидивом ЯК (с длительностью заболевания не менее 1 года и с наличием не менее 2 рецидивов в анамнезе) из 70 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Диагноз верифицировался клиническими, лабораторными, эндоскопическими и гистологическими методами исследования.

Из 70 больных ЯК у 27 (38,5%) было левостороннее поражение, у 43 (61,5%) – тотальное поражение. По тяжести рецидива заболевания (согласно ИКМ) распределение было следующее: у 10 больных (14,3%) – легкая степень, у 47 (67,1%) – средняя степень, у 13 (18,6%) – тяжелая степень.

Все больные получали стандартную терапию в зависимости от протяженности поражения, тяжести текущего рецидива с учетом опыта предшествующей медикаментозной терапии и действующих на момент терапии клинических рекомендаций по диагностике и лечению взрослых больных ЯК. Повторная оценка клинических, эндоскопических и гистологических показателей проводилась через 12 нед от момента начала терапии. Для установления диагностической значимости индексов активности ЯК указанные выше показатели подробно анализировались в составе следующих индексов и шкал: адаптированная шкала Truelove–Witts, индекс Powell–Tuck, индекс клинической активности Рахмилевича, индекс Lichtiger, эндоскопический индекс Рахмилевича, критерии Baron для оценки эндоскопической активности ЯК, эндоскопические признаки активности язвенного колита (ЭПАЯК), ИКМ и ИГА.

При сопоставлении показателей и анализе их сопряжения использовался критерий c² Пирсона с поправкой Мантеля–Хэнзеля на правдоподобие (M–L Chi–square), коэффициент ранговой корреляции Спирмена, позволяющий оценить тесноту связи между двумя порядковыми высококачественными признаками. Для определения тесноты сопряжения двух высококачественных признаков, каждый из которых состоит из двух групп, применяются коэффициенты контингенции. Статистическая связь между двумя признаками считается значимой в случае, если соответствующий уровень доверительной вероятности p ≤0,05. На основе индексов активности ЯК с использованием метода поочередного анализа Вальда построена математическая модель, позволяющая прогнозировать низкую эффективность базисной терапии ЯК. Оценка чувствительности, специфичности и прогностической значимости низкой эффективности базисной терапии проводилась при помощи анализа ROC-кривых, позволивших квалифицировать прогностические пороги расчетного коэффициента, при превышении которого возможность формирования низкой эффективности лечения была статистически достоверной.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Индекс Lichtiger и эндоскопические критерии Baron в результате математического анализа не показали статистически значимой связи с ИКМ, соответственно они имеют низкую диагностическую значимость.

У изучаемой нами группы больных низкая эффективность лечения была установлена у 15 пациентов, ремиссия – у 55 человек. Это стало основанием для построения таблиц сопряженности и легло в основу расчета критерия сопряжения c² Пирсона и его доверительности p, а также коэффициентов контингенции и корреляции, которые отражают тесноту связи между двумя независимыми признаками.

Было установлено, что чем выше индекс Truelove–Witts до лечения, тем чаще наблюдалась низкая эффективность лечения с применением стандартной терапии ЯК. Величина критерия Пирсона (c2=27,3), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по шкале Truelove–Witts. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по шкале Truelove–Witts составил 0,55 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,57 (p <0,001) – и отражал выраженную тесноту связи между признаками.

Было установлено, что чем выше индекс Truelove–Witts до лечения, тем чаще наблюдалась низкая эффективность лечения с применением стандартной терапии ЯК. Величина критерия Пирсона (c2=27,3), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по шкале Truelove–Witts. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по шкале Truelove–Witts составил 0,55 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,57 (p <0,001) – и отражал выраженную тесноту связи между признаками.

Чем выше индекс Powell–Tuck до лечения, тем чаще регистрировалась низкая эффективность лечения с применением стандартной терапии ЯК. Величина критерия Пирсона (c2=16,2), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по шкале индекса Powell–Tuck. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по шкале индекса Powell–Tuck составил 0,40 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,43 (p <0,001) – и отражал выраженную тесноту связи между признаками.

С повышением ранга по шкале клинического индекса Рахмилевича до лечения чаще встречалась низкая эффективность лечения с применением стандартной базисной терапии ЯК. Величина критерия Пирсона (c2=31,3), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по клиническому индексу Рахмилевича. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по клиническому индексу Рахмилевича составил 0,56 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,63 (p <0,001) – и отражал более выраженную тесноту связи между признаками.

С повышением ранга по шкале клинического индекса Рахмилевича до лечения чаще встречалась низкая эффективность лечения с применением стандартной базисной терапии ЯК. Величина критерия Пирсона (c2=31,3), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по клиническому индексу Рахмилевича. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по клиническому индексу Рахмилевича составил 0,56 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,63 (p <0,001) – и отражал более выраженную тесноту связи между признаками.

Повышение ранга по шкале эндоскопического индекса Рахмилевича до лечения сопровождалось низкой эффективностью лечения с применением базисной терапии ЯК. Величина критерия Пирсона (c2=30,5), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 указывали на статистически значимое сопряжение между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по эндоскопическому индексу Рахмилевича. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по эндоскопическому индексу Рахмилевича составил 0,56 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,63 (p <0,001) – и отражал выраженную тесноту связи между признаками.

Чем выше степень по шкале ЭПАЯК до лечения, тем чаще прослеживалась низкая эффективность лечения с применением стандартной терапии. Величина критерия Пирсона (c2=26,2), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по ЭПАЯК. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по ЭПАЯК был равен 0,54 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 указывали на выраженную ассоциацию признаков и ее статистическую достоверность. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,59 (p <0,001) – и отражал выраженную тесноту связи между признаками.

Более высокий ИКМ до лечения сопровождался низкой эффективностью лечения с применением стандартной терапии. Величина критерия Пирсона (c2=27,0), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по ИКМ. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента по ИКМ составил 0,55 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,57 (p <0,001) – и отражал выраженную тесноту связи между признаками.

Повышение ранга по шкале ИГА до лечения сопровождалось низкой эффективностью лечения с применением стандартной базисной терапии. Величина критерия Пирсона (c2=8,0), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по ИГА. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента ИГА составил 0,31 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,33 (p <0,001) – и отражал более выраженную тесноту связи между признаками.

Повышение ранга по шкале ИГА до лечения сопровождалось низкой эффективностью лечения с применением стандартной базисной терапии. Величина критерия Пирсона (c2=8,0), превышающая критический уровень, доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о статистически значимом сопряжении между низкой эффективностью лечения и исходной характеристикой по ИГА. Коэффициент контингенции связи между развитием низкой эффективности лечения и исходной характеристикой пациента ИГА составил 0,31 (p <0,001). Его высокое значение и доверительная вероятность p <0,001 свидетельствовали о выраженной ассоциации признаков и ее статистической достоверности. Соответствующий коэффициент ранговой корреляции также был высоким – 0,33 (p <0,001) – и отражал более выраженную тесноту связи между признаками.

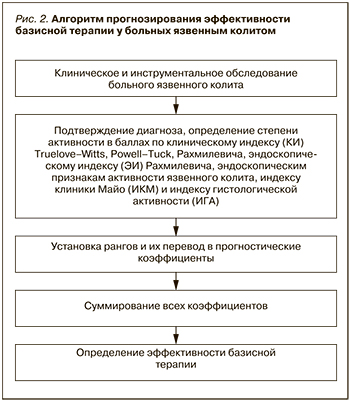

На базе анализа прогностических коэффициентов 7 различных индексов активности ЯК нами разработана модель прогнозирования низкой эффективности лечения базисными препаратами. Если при комплексном обследовании пациентов с рецидивом ЯК рассчитать клинические индексы Truelove–Witts, Powell–Tuck, Рахмилевича, эндоскопические индексы Рахмилевича, ИКМ, определить степень по ЭПАЯК и баллы по ИГА, то можно прогнозировать, насколько будет эффективна базисная терапия, что, в свою очередь, позволит быстрее добиться ремиссии и избежать грозных осложнений заболевания.

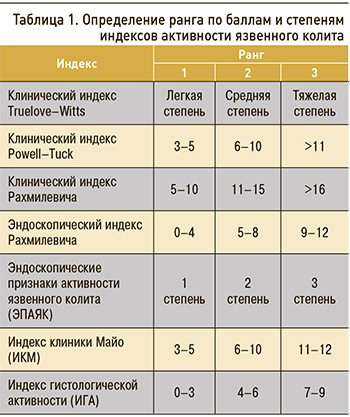

Предполагается следующая последовательность действий: рассчитать клинические индексы Truelove–Witts, Powell–Tuck, Рахмилевича, эндоскопические индексы Рахмилевича → определить степень по ЭПАЯК, ИКМ и ИГА → перевести полученные баллы или степени активности в ранги (табл. 1).

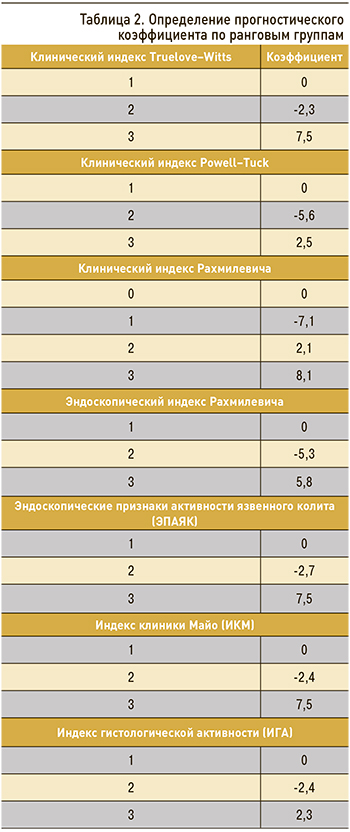

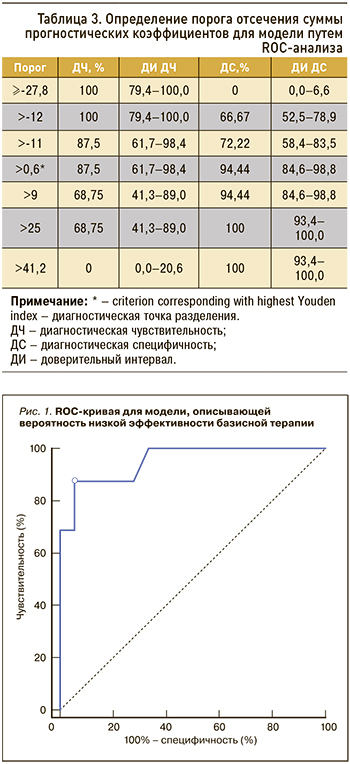

Каждому рангу установлен прогностический коэффициент (табл. 2), и остается только просуммировать коэффициенты соответствующих рангов, чтобы по полученной алгебраической сумме прогностических коэффициентов установить диагностический порог, который позволяет принять решение относительно эффективности предстоящей терапии пациента (табл. 3). Путем ROC-анализа соотношения количества верно классифицированных положительных примеров (истинно положительные) от количества неверно классифицированных отрицательных примеров (ложноотрицательные) было установлено, что диагностической точкой было значение суммы, равное 0,6 (см. табл. 3). Если расчетный коэффициент >0,6, то прогноз низкой эффективности лечения высокий, с чувствительностью 87,5% и специфичностью 94,4% (p <0,0001).

При анализе графического изображения ROC-кривой модели отметили, что график ROC-кривой был близок к верхнему левому углу, где доля истинно положительных случаев составляет 100% (идеальная чувствительность). Поэтому чем ближе кривая к верхнему левому углу графика, тем выше предсказательная способность модели (рис. 1).

Для математической оценки качества полученной модели или близости ее к идеальному классификатору рассчитали с помощью метода трапеций численный показатель площади под ROC-кривой (AUC). Теоретически AUC варьирует в диапазоне от 0 до 1, причем чем выше этот показатель, тем качественнее модель. AUC разработанной нами модели составила 0,951±0,0279 (р <0,0001), что свидетельствует о хорошем качестве модели.

Для математической оценки качества полученной модели или близости ее к идеальному классификатору рассчитали с помощью метода трапеций численный показатель площади под ROC-кривой (AUC). Теоретически AUC варьирует в диапазоне от 0 до 1, причем чем выше этот показатель, тем качественнее модель. AUC разработанной нами модели составила 0,951±0,0279 (р <0,0001), что свидетельствует о хорошем качестве модели.

Высокий уровень значимости модели и низкая вероятность ошибочного прогноза позволяет использовать описанный выше диагностический алгоритм для оценки эффективности терапии и рекомендовать его к применению в повседневной клинической практике. По результатам математического анализа нами предложен индивидуальный алгоритм прогнозирования эффективности лечения ЯК базисными схемами лечения (рис. 2).

Таким образом, математическая интерпретация полученных в ходе клинического, эндоскопического и морфологического исследования данных у больных ЯК создает реальную возможность прогнозирования эффективности лечения и может помочь выбрать правильную терапевтическую тактику, соответственно может быть рекомендована к использованию в повседневной клинической практике гастроэнтерологов и колопроктологов. Основной задачей лечения больных ЯК является максимально ранняя и длительная ремиссия заболевания. В рамках указанной задачи практический врач получает достоверный метод прогнозирования эффективности терапии, что дает возможность своевременно корректировать лечебную тактику, избежать необоснованного назначения длительного курса препаратов с многочисленными нежелательными явлениями и нецелесообразных затрат на лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено высокое сопряжение клинических индексов Truelove–Witts (коэффициент контингенции 0,55; р <0,001), индекс Powell–Tuck (0,54; р <0,001), индекс клинической активности Рахмилевича (0,56; р <0,001), эндоскопических индексов Рахмилевича (0,56; р <0,001), эндоскопические признаки активности язвенного колита (0,54; р<0,001) и индекс гистологической активности (0,55; р <0,001) с индексом клиники Мэйо у больных язвенным колитом. Индекс Lichtiger и эндоскопические критерии Baron не имеют статистически значимой связи с индексом клиники Мэйо.

Разработана модель прогнозирования низкой эффективности лечения базисными препаратами у больных язвенным колитом с левосторонней и тотальной протяженностью поражения на базе анализа 7 индексов активности язвенного колита (адаптированная шкала Truelove–Witts, индекс Powell–Tuck, индекс клинической активности Рахмилевича, эндоскопический индекс Рахмилевича, эндоскопические признаки активности язвенного колита, индекс клиник Мэйо и индекс гистологической активности). AUC разработанной модели составила 0,951±0,0279 (р <0,0001).