Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – уникальное заболевание с возможностью клинической манифестации в различных возрастных группах: от рождения до старости. Знание возрастных особенностей течения ГКМП может быть полезным в выборе тактики ведения пациентов.

Цель исследования – изучить особенности течения ГКМП у пациентов различных возрастных групп.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 250 пациентов с ГКМП: 132 (53%) мужчины и 118 (47%) женщин в возрасте от 16 до 94 лет (средний возраст 59,1±14,5 года). Набор пациентов осуществлялся на базе городских клинических больниц (ГКБ) № 81 и № 52 г. Москвы за период с 2004 по 2018 г. Диагноз ГКМП устанавливался на основании рекомендаций ACCF/AHA от 2003, 2011 г. [1] и ESC от 2014 г. [2] с учетом данных электрокардиографии (ЭКГ) (n=250), эхокардиографии (ЭхоКГ) (n=250), в затруднительных случаях – магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с гадолинием (n=47).

Генетическое исследование было проведено у 50 пациентов, при этом мутации в генах саркомерных белков миокарда обнаружены у 19 больных (38%). Пациенты с синдромальными формами ГКМП, болезнями накопления и инфильтративными заболеваниями в исследование не включались. Диагнозы артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) устанавливались на основании соответствующих рекомендаций ESC [3, 4, 5].

Статистическая обработка материала проводилась при использовании программ STATISTICA/ v. 7.0 и Microsoft Access 2000. Нормальность распределения показателей проверялась с помощью тестов Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Данные при нормальном распределении представлены в виде: среднее значение ± стандартное отклонение. При распределении, не являющемся нормальным, указаны медиана и квартили. Межгрупповое сравнение показателей проводили с помощью теста Манна–Уитни (Mann–Whithey U-test). Достоверность отличий определяли по тесту Фишера (Fisher exact test). Для выявления взаимосвязи переменных рассчитывали коэффициент корреляции по Спирмену (Spearman). Различия величин считали достоверными при p <0,05.

Согласно возрастной классификации ВОЗ, больные ГКМП были разделены на группы: I – молодой возраст (до 44 лет) – 12,4% пациентов; II – средний возраст (45–59 лет) – 37,2%; III – пожилой возраст (60–74 года) – 36%; IV – старческий возраст (≥75 лет) – 14,4%.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интересным оказалось распределение больных ГКМП по возрастным группам. Число пациентов молодого и старческого возраста оказалось наименьшим. Большая часть больных относилась к группам среднего и пожилого возраста.

Клинико-демографические показатели пациентов с ГКМП различных возрастных групп представлены в таблице 1.

Среди молодых пациентов преобладали мужчины, число которых снижалось к старческому возрасту. Больные среднего и пожилого возраста характеризовались равным соотношением мужчин и женщин. Среди пациентов старческого возраста женщины составляли большинство.

Семейная форма ГКМП с наличием родственников, имеющих это заболевание, преобладала среди молодых пациентов со снижением частоты ее встречаемости к старческому возрасту. Полученная особенность подтвердилась данными корреляционного анализа (r=-0,48, p <0,001). Сходная ситуация была выявлена при сборе анамнеза внезапной сердечной смерти (ВСС) среди родственников пациентов. Встречаемость ее снижалась от молодого возраста к старческому.

АГ как сопутствующая патология встречалась у пациентов во всех возрастных группах, и ее частота закономерно увеличивалась с возрастом. Степень АГ прогрессивно увеличивалась с возрастом (0,8±0,95 у молодых пациентов; 2,1±1,1 у пациентов среднего возраста; 2,3±0,9 у пациентов пожилого возраста; 2,3±0,8 – в старческом возрасте; r=0,33, p <0,00002). Аналогичная закономерность обнаруживалась в отношении ИБС у больных ГКМП, которая регистрировалась у пациентов, начиная со среднего возраста, с закономерным увеличением частоты по мере старения, что подтвердили данные корреляционного анализа (r=0,22, p <0,009).

АГ как сопутствующая патология встречалась у пациентов во всех возрастных группах, и ее частота закономерно увеличивалась с возрастом. Степень АГ прогрессивно увеличивалась с возрастом (0,8±0,95 у молодых пациентов; 2,1±1,1 у пациентов среднего возраста; 2,3±0,9 у пациентов пожилого возраста; 2,3±0,8 – в старческом возрасте; r=0,33, p <0,00002). Аналогичная закономерность обнаруживалась в отношении ИБС у больных ГКМП, которая регистрировалась у пациентов, начиная со среднего возраста, с закономерным увеличением частоты по мере старения, что подтвердили данные корреляционного анализа (r=0,22, p <0,009).

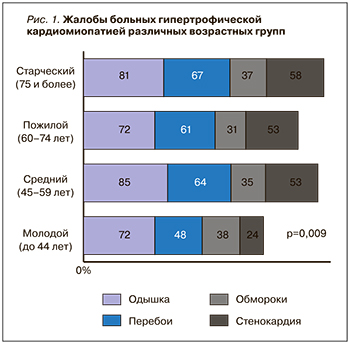

Самыми частыми жалобами пациентов ГКМП в различных возрастных группах были одышка, сердцебиение и перебои в работе сердца, реже наблюдались обмороки. Возрастные отличия были обнаружены только в отношении стенокардии напряжения, которая значительно реже выявлялась у молодых пациентов по сравнению со старшими группами больных (p=0,009) (рис. 1).

Функциональный класс (ФК) ХСН увеличивался с возрастом (r=0,32, p <0,000006) (рис. 2).

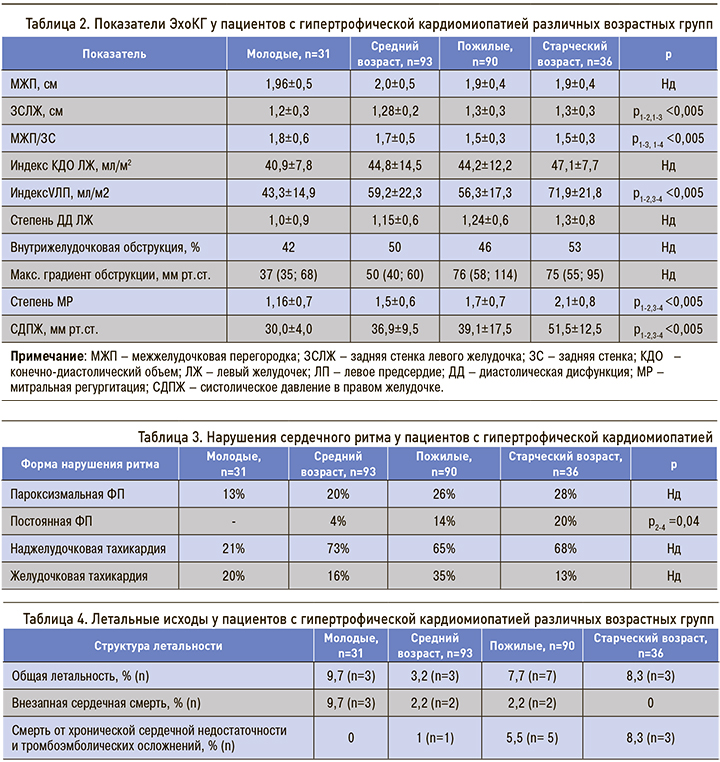

По данным ЭхоКГ в различных возрастных группах толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) оказалась практически одинакова, в то время как толщина задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) была наименьшей в молодом возрасте и встречалась все чаще в каждой последующей возрастной когорте (табл. 2). Такая ситуация может быть объяснена прогрессирующим увеличением частоты и степени АГ по мере старения, которая сопровождается нарастанием гипертрофии ЛЖ. Объем левого предсердия (ЛП), степень митральной регургитации (МР) и легочной гипертензии также с возрастом становились больше. Наличие и степень внутрижелудочковой обструкции оказались независимыми от возраста величинами.

По данным ЭхоКГ в различных возрастных группах толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) оказалась практически одинакова, в то время как толщина задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) была наименьшей в молодом возрасте и встречалась все чаще в каждой последующей возрастной когорте (табл. 2). Такая ситуация может быть объяснена прогрессирующим увеличением частоты и степени АГ по мере старения, которая сопровождается нарастанием гипертрофии ЛЖ. Объем левого предсердия (ЛП), степень митральной регургитации (МР) и легочной гипертензии также с возрастом становились больше. Наличие и степень внутрижелудочковой обструкции оказались независимыми от возраста величинами.

Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (ФП) регистрировалась, начиная с молодого возраста, с тенденцией к увеличению ее частоты по мере старения. Частота постоянной формы ФП достоверно (r=0,3, p=0,0004) увеличивалась с возрастом (табл. 3). Желудочковая тахикардия регистрировалась во всех возрастных группах без существенных различий по частоте встречаемости.

За 15-летний период наблюдения из 250 человек умерли 16 пациентов. При анализе возрастной структуры смертности оказалось, что наиболее высокий ее уровень был среди пациентов молодого возраста, за которыми следовали больные старческого возраста, далее пожилого (табл. 4).

Самый низкий показатель летальности был выявлен у лиц среднего возраста. Для того чтобы разобраться в причинах такого различия в возрастных группах, проведен анализ причин летальных исходов.

ВСС зарегистрирована в 7 случаях, в основном у молодых пациентов. В среднем и пожилом возрасте она встречалась с меньшей частотой. Среди лиц старческого возраста ВСС не была выявлена.

У 9 пациентов летальный исход наступил в связи с прогрессированием ХСН и тромбоэмболических осложнений (ТЭО). Смертность от ХСН чаще всего регистрировалась у пациентов старческого возраста и не была зарегистрирована в группе у молодых. Таким образом, летальность пациентов ГКМП молодого возраста была обусловлена ВСС, а пациентов пожилого и старческого – прогрессированием ХСН и ТЭО.

ОБСУЖДЕНИЕ

ГКМП – генетически обусловленное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующееся асимметричной гипертрофией ЛЖ [1, 2]. Распространенность ГКМП, согласно ЭхоКГ-анализу в исследовании CARDIA (1995), включавшем 4111 человек в возрасте 23–35 лет, составляет 1:500 (0,2%) [6]. Популяционный поиск патогенных ГКМП-ассоциированных саркомерных мутаций (Framingham Heart Study, Jackson Heart Study, 2012) выявил их наличие у 0,6% населения, что предполагает более высокую распространенность этого заболевания, которая может составлять 1:200 [7].

Согласно Европейским клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ГКМП от 2014 г. на долю саркомерной ГКМП приходится 40–60% всех случаев необъяснимой гипертрофии ЛЖ, в то время как фенокопии ГКМП составляют 5–10% [2]. В настоящее время общепризнанно, что ГКМП возможно выявить в любом возрасте.

До эпохи кардиовизуализации считалось, что ГКМП – болезнь молодых людей с высокой частотой ВСС. Внедрение ЭхоКГ, МРТ сердца позволило увидеть возможность дожития пациентов с ГКМП до пожилого и старческого возраста. Особенно интересна публикация проф. B. Maron об особенностях течения ГКМП у долгожителей, перешагнувших 90-летний рубеж [8]. Из 1297 пациентов с ГКМП в институте кардиологии Миннеаполиса зарегистрировано 26 (2%) лиц ≥90 лет, самому старшему из которых на момент исследования было 96 лет. Среди этой когорты пациентов преобладали женщины – 18 (69%). Внутрижелудочковая обструкция была выявлена у 8 пациентов (31%) с максимальным градиентом давления от 35 до 135 мм рт.ст.

В нашем исследовании самой старшей оказалась женщина 94 лет с обструктивной ГКМП с максимальным градиентом до 45 мм рт.ст. Интересным представляется факт преобладания пациентов среднего и пожилого возраста в настоящем исследовании. Такое распределение можно объяснить особенностями контингента больных, попадающих в стационар общеклинического профиля. Следует отметить, что большинство пациентов поступали с подозрением на острый коронарный синдром в связи с изменениями на ЭКГ. Часть пациентов госпитализировалась по поводу пароксизмов ФП, неконтролируемой АГ.

В настоящем исследовании отмечено преобладание мужчин среди пациентов с ГКМП молодого возраста и снижение их числа по мере старения. Аналогичные результаты получены в исследовании А.А. Поляковой с соавт., где доля мужчин среди пациентов пожилого возраста составила всего 37%, в то время как среди пациентов молодого и среднего возраста мужчины преобладали (60 и 53% соответственно) [9, 10]. По данным ряда исследований, средний возраст выявления ГКМП у мужчин меньше, чем у женщин. В работе I. Olivotto et al. при обследовании 969 пациентов было показано, что средний возраст обнаружения ГКМП у мужчин (n=576) составляет 38±18 лет, а у женщин (n=393) – 47±23 лет (p <0,001) [11]. Похожие результаты были получены в работе J.B. Geske et al. (n=3674), где возраст на момент постановки диагноза у мужчин (n=2012) составлял 52±15 лет, а у женщин (n=1661) – 59±16 лет (p <0,001) [12]. Существует мнение, что отсроченная манифестация ГКМП у женщин обусловлена генетическими и эндокринным факторами, оказывающими влияние на выраженность фенотипических проявлений болезни. В экспериментальных работах было показано, что эстрогены обладают протективным эффектом к развитию вторичной гипертрофии миокарда [13].

По нашему мнению, выявленную особенность можно объяснить более активной манифестацией ГКМП у мужчин в молодом возрасте связи с более высокими уровнями физических нагрузок, чем у женщин, более активным обследованием мужчин призывного возраста, бо̀льшим процентом злоупотребления алкоголем и другими зависимостями. ВСС среди спортсменов молодого возраста во время соревнований также регистрируется у мужчин. Снижение доли пациентов мужского пола к старческому возрасту, вероятно, связано с более низкими показателями их выживаемости по сравнению с женщинами из-за более тяжелых клинических форм заболевания. Однако данное предположение опровергает исследование клиники Мэйо (США, штат Миннесота), где при многофакторном анализе была продемонстрирована худшая выживаемость у женщин с ГКМП по сравнению с мужчинами (ОШ 1,13; 95% ДИ 1,03–1,22, p=0,01) [12]. Таким образом, вопрос гендерных особенностей течения ГКМП остается открытым.

Снижение частоты семейной формы ГКМП с возрастом по данным настоящего исследования может быть связано с тем, что манифестация в молодом возрасте, скорее всего, ассоциирована с более «злокачественными» мутациями генов, передающимися по наследству. В то же время факт дожития пациента с ГКМП до пожилого и старческого возраста свидетельствует о доброкачественном течении болезни, когда наличие семейных форм может быть скрыто в связи с отсутствием явной клинической симптоматики и недостаточным обследованием родственников. Кроме того, у пожилых пациентов из-за когнитивных нарушений зачастую сложно собрать семейный анамнез. В работе А.А. Поляковой также отмечена невысокая встречаемость семейной формы ГКМП у пациентов пожилого возраста – в 32% случаев, а ВСС у родственников первой линии родства пациентов с ГКМП в пожилом возрасте была зарегистрирована только у 5% пациентов [10]. В нашем исследовании встречаемость ВСС неуклонно снижалась от молодого возраста к старческому: в последнем случае она составила 17%.

Анализ жалоб пациентов с ГКМП различных возрастных групп показал, что самыми частыми проявлениями болезни были одышка, сердцебиение и перебои в работе сердца, за которыми следовали стенокардия и обмороки. Во всех возрастных группах, кроме молодого возраста, частота стенокардии превышала распространенность обмороков. У пациентов молодого возраста отмечена существенно меньшая встречаемость стенокардии напряжения по сравнению с остальными группами, которая оказалась наиболее редкой жалобой (24%) после обмороков (38%).

При изучении работ отечественных авторов аналогичный анализ был проведен в исследовании А.А. Поляковой с соавт. среди 321 больного ГКМП. Выявлено, что у пациентов пожилого возраста одышка при умеренной физической нагрузке встречалась в 91% случаев, в средней возрастной группе – в 87%, в молодом возрасте – в 65% наблюдений (р=0,01). Пациенты с ГКМП в пожилом возрасте чаще, чем больные среднего и молодого возраста, отмечали жалобы на стенокардию. Так, боли за грудиной ангинозного характера встречались у пожилых пациентов в 50% наблюдений, у 22% пациентов среднего возраста (p=0,01) и только у 13% пациентов молодого возраста (р=0,01). Частота сердцебиений и обмороков среди различных возрастных групп значимо не отличалась [10] .

С повышением возраста увеличивается количество сопутствующих заболеваний, которые вносят свой вклад в клинический статус пациентов с ГКМП. Самыми распространенными являются АГ и ИБС. В настоящем исследовании АГ зарегистрирована во всех возрастных группах больных ГКМП с неуклонным возрастанием ее частоты от 42% среди молодых пациентов до 97% в старческом возрасте. Аналогичная закономерность отмечена в работе А.А. Поляковой с соавт., в которой частота АГ у молодых пациентов составила 36%, в среднем возрасте – 74% и у пожилых – 91% (p=0,01) [10].

Среди больных ГКМП старше 45 лет ИБС как сопутствующее заболевание встречается примерно в 25% случаев, у больных старше 60 лет она может достигать 50–75% [1, 2, 14]. В нашем исследовании у пациентов пожилого возраста частота ИБС составила 43%, а у больных старческого возраста – 63%, что не противоречит литературным данным. Сочетание ИБС и ГКМП у пациентов пожилого возраста изучалось в исследовании B.J. Maron et al. у 428 больных (средний возраст которых 70±7 лет), где оценивалось влияние сердечных или несердечных сопутствующих заболеваний на выживаемость. На основании коронароангиографии или мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) коронарных артерий ИБС была выявлена у 84 пациентов (29%). Частота ИБС оказалась выше среди пациентов ГКМП с летальным исходом: 42 против 24% (p=0,002), что позволило сделать вывод о ее неблагоприятном влиянии на прогноз при ГКМП [15]. В исследовании Y.J. Shin et al. по данным МСКТ коронарных артерий среди 238 пациентов с ГКМП в возрасте от 36 до 90 лет (средний возраст 62,0±11,5 лет) клинически значимый атеросклероз коронарных артерий был обнаружен в 20% случаев у пациентов с ангинозным синдромом. По данным регрессионного анализа Кокса, обструктивный атеросклероз коронарных артерий выступал независимым предиктором неблагоприятных кардиоваскулярных событий у больных ГКМП (ОШ 5,22; 95% ДИ 2,52–10,8, p <0,001) [16]. В исследовании D. Shin et al. больные апикальной ГКМП в сочетании с ИБС были старше больных с ГКМП без ИБС (средний возраст 66,8±7,5 против 59,9±9,9 лет; p=0,003), у них чаще регистрировались кардиоваскулярные события, особенно при многососудистом поражении коронарных артерий (ОР=2,91; 95% ДИ 1,19–7,13; р=0,021) [17].

По мере старения пациентов и присоединения коморбидной патологии наблюдалось закономерное увеличение ФК ХСН по NYHA и рост частоты застойной ХСН. По данным исследований, прогрессирование ХСН до III–IV ФК по NYHA наблюдается у 3,5–17% пациентов ГКМП. При наблюдении когорты из 293 больных ГКМП на протяжении 6-летнего периода отмечено прогрессирование ХСН у 20% из них, отличающихся старшим возрастом (50±14 лет) и выраженной внутрижелудочковой обструкцией [18].

Изучение морфофункциональных параметров сердца продемонстрировало отсутствие значимых различий в толщине МЖП среди различных возрастных групп. В то же время толщина ЗСЛЖ оказалась больше у пациентов старших возрастных групп. В работе А.А. Поляковой с соавт. толщина МЖП и ЗСЛЖ не имели существенных отличий у пациентов с ГКМП пожилого, среднего и молодого возраста и составили: МЖП – 19,7±4,2 мм, 21,0±4,8 мм (р=0,07) и 22,3±8,3 мм (р=0,17); ЗСЛЖ – 13,4±2,9 мм, 13,6±3,2 мм (р=0,93) и 13,9±4,1 мм (р=0,93) соответственно [9, 10]. Увеличение толщины ЗСЛЖ у пациентов старшего возраста в нашем исследовании можно объяснить повышением частоты АГ по мере старения больных. Это предположение находит подтверждение в работе А.А. Поляковой, в которой установлено, что при ГКМП в пожилом возрасте такие показатели, как частота факторов кардиометаболического риска (АГ, сахарный диабет, дислипидемия и др.), толщина ЗСЛЖ (14,82±3,6 против 12,77±3,69 мм, р=0,01) и размер ЛП (50,04±8,01 против 45,65±8,81 мм, р = 0,01), в подавляющем большинстве случаев выше у пациентов с ожирением по сравнению с пациентами, имеющими нормальную массу тела [19].

В нашем исследовании бо̀льшие размеры ЛП, повышение уровня систолического давления в легочной артерии согласуются с увеличением частоты ФП по мере старения пациентов. Частота желудочковой тахикардии значимо не отличалась в различных возрастных группах, что было продемонстрировано в исследовании А.А. Поляковой [9, 10].

Летальность пациентов ГКМП была проанализирована в Институте сердца Миннеаполиса и медицинском центре Тафтс в Бостоне при изучении исходов 1902 пациентов с 1992 по 2013 г. [20]. Среди пациентов до 30 лет за этот период умерло 5%, от 30 до 59 лет – 8%, старше 60 лет – 34%. Отдельно изучены случаи ГКМП-обусловленных летальных исходов (ВСС, ХСН, острые нарушения мозгового кровообращения, послеоперационные осложнения) и смертность от других причин (онкология, ИБС, коморбидная некардиальная патология). По причине ГКМП в группе молодых пациентов до 30 лет умерли 82%, среди пациентов 30–59 лет – 49%, 60 лет и старше – 8% случаев. В то же время смертность от других причин, не связанных с ГКМП, оказалась наибольшей у пациентов пожилого возраста (92%) и прогрессивно снижалась к среднему (51%) и молодому возрасту (18%). В нашем исследовании анализировались только ГКМП-обусловленные причины смерти. Наиболее благоприятным возрастным периодом оказался средний возраст, где зарегистрировано наименьшее число летальных исходов (3,2%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализирован клинический портрет пациентов с ГКМП в возрастном аспекте, находившихся на лечении в стационарах ГКБ № 52 и № 81 г. Москвы. Доля мужчин максимальна среди пациентов с ГКМП молодого возраста, среди больных старческого возраста преобладают женщины.

Частота семейных форм ГКМП, а также доля пациентов, имеющих в анамнезе случаи ВСС родственников, прогрессивно снижалась по мере старения пациентов. Встречаемость АГ и ИБС среди больных ГКМП с возрастом закономерно увеличивалась, как и в общей популяции. С увеличением возраста нарастала частота стенокардии напряжения в клинической картине болезни.

Толщина МЖП оказалась достаточно стабильной величиной в разных возрастных группах при нарастании толщины ЗСЛЖ по мере старения и присоединения АГ. Объем ЛП, степень МР и легочной гипертензии также увеличивались с возрастом. Наличие и степень внутрижелудочковой обструкции оказались независимыми от возраста величинами. Смертность у молодых пациентов была обусловлена ВСС, а у пожилых и старческого возраста – прогрессированием ХСН и ТЭО. Наименьшая летальность выявлена у пациентов среднего возраста.