В настоящее время в Российской Федерации сохраняется недостаточный темп снижения смертности от ишемической болезни сердца, что главным образом является следствием высокой распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний [3]. Современная работа по профилактике неинфекционных заболеваний строится по принципу реализации трех стратегий – популяционной, высокого риска и вторичной профилактики [2]. Стратегия высокого риска направлена на выявление в популяции людей с высоким риском неинфекционных заболеваний и коррекцию их факторов риска. Данная стратегия реализуется через диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры населения, но весьма затратна [2]. Возможно, следует выделять приоритетные направления в профилактической работе, что позволит выполнять ее эффективно и экономично, не снижая при этом качество. Как известно, качество лечебно-профилактической работы, по определению Всемирной организации здравоохранения, характеризуется тремя показателями: эффективностью, экономичностью и адекватностью [8]. Очевидно, что «эффективность» – это не только клиническая, но и экономическая категория, рассчитываемая как отношение затратных ресурсов к достигнутым результатам [8]. Поэтому к решению задачи профилактики инфаркта миокарда (ИМ) мы подошли с позиции риск-менеджмента (управление рисками с получением прибыли), включающего мониторинг инцидентов и факторов риска, анализ и оценку рисков, воздействие факторов риска [7].

Цель исследования: выявить метод проведения профилактики ИМ с большей эффективностью и экономичностью на основе ее клинико-экономического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По персонифицированным счетам-реестрам, отправленным медицинскими организациями (МО) на оплату в медицинскую страховую компанию (МСК) «Согаз-мед», филиал в г. Оренбурге, у двух групп больных стенокардией (МКБ I20.0–I20.9) проведен мониторинг их обращений в поликлинику, скорую медицинскую помощь (СМП) и стационар с данным диагнозом. Первая группа состояла из 34 168 больных старше 20 лет и наблюдалась в течение второго полугодия 2012 г. и первого полугодия 2013 г. Среди 34 168 больных в возрасте от 21 до 45 лет было 1168, в возрасте 45–59 лет – 5915, в возрасте 60 лет и старше – 27 085 больных. Вторая группа состояла из 17 378 больных стенокардией в возрасте до 70 лет, эти больные наблюдались в течение 2014–2015 гг. В обеих группах проводили мониторинг госпитализаций по поводу ИМ (МКБ I21.0–I22.9) и регистрировались случаи смерти от ИМ. В 1-й группе больных рассчитали вероятность развития ИМ и экономические потери от преждевременной смерти при ИМ. Во 2-й группе, помимо этих показателей, определили финансовые затраты на лечение в поликлинике, стационаре и СМП, исходя из тарифов фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), и рассчитали общую сумму финансовых средств, потраченных на лечение больных с учетом их обращений по поводу стенокардии в поликлинику, СМП и стационар. Также во 2-й группе больных сравнили риски развития ИМ по их вероятности и финансовые затраты на лечение стенокардии у пациентов, обращавшихся в поликлинику с диспансерной и лечебно-диагностической целью и не обращавшихся в поликлинику с этими целями, с вызывавшими и не вызывавшими СМП, с проходившими и не проходившими стационарное лечение по поводу стенокардии.

При определении экономических потерь от преждевременной смерти рассчитывали потерянные годы потенциальной жизни (ПГПЖ) и индекс ПГПЖ, определяли число лет, не дожитых больными стенокардией до 70 лет [9]. Финансовые затраты на лечение стенокардии, экономические потери от преждевременной смерти и от финансовых трат на лечение ИМ сравнивали во 2-й группе больных между обращавшимися и не обращавшимися в поликлинику, вызывавшими и не вызывавшими СМП, прошедшими госпитализацию и не прошедшими стационарное лечение по поводу стенокардии. Клинико-экономический анализ проводили в двух формах «затраты–эффективность» (СЕА – cost-effectiveness analysis) и «затраты–выгода» (СВА – cost-benefit analysis) (синоним: анализ рентабельности) [5, 10]. При статистической обработке исходных данных применяли методы линейной статистики: нахождение среднего арифметического (М) и ошибки среднего арифметического (m), а также вероятностные характеристики, такие как условная вероятность события [6]. Сравнение распределения признака проводилось с помощью непараметрического критерия Уилкоксона [6]. Обработку данных проводили с помощью пакета программ Statistica 10 (Stat Soft, Ink., США) [1].

При определении экономических потерь от преждевременной смерти рассчитывали потерянные годы потенциальной жизни (ПГПЖ) и индекс ПГПЖ, определяли число лет, не дожитых больными стенокардией до 70 лет [9]. Финансовые затраты на лечение стенокардии, экономические потери от преждевременной смерти и от финансовых трат на лечение ИМ сравнивали во 2-й группе больных между обращавшимися и не обращавшимися в поликлинику, вызывавшими и не вызывавшими СМП, прошедшими госпитализацию и не прошедшими стационарное лечение по поводу стенокардии. Клинико-экономический анализ проводили в двух формах «затраты–эффективность» (СЕА – cost-effectiveness analysis) и «затраты–выгода» (СВА – cost-benefit analysis) (синоним: анализ рентабельности) [5, 10]. При статистической обработке исходных данных применяли методы линейной статистики: нахождение среднего арифметического (М) и ошибки среднего арифметического (m), а также вероятностные характеристики, такие как условная вероятность события [6]. Сравнение распределения признака проводилось с помощью непараметрического критерия Уилкоксона [6]. Обработку данных проводили с помощью пакета программ Statistica 10 (Stat Soft, Ink., США) [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

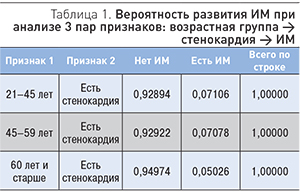

Обнаружен высокий процент больных стенокардией, которые ни разу не обращались на протяжении года в поликлинику, хотя вызывали СМП и госпитализировались в стационар по поводу стенокардии. По группам больных от 21 до 45 лет, от 45 до 59 лет, 60 лет и старше эти показатели соответственно составляли 48,5, 46,5 и 36,9%. У больных стенокардией в возрастных группах до 60 лет риск развития ИМ был в 1,4 раза выше, чем у больных стенокардией 60 лет и старше (0,07 : 0,05 = 1,4; табл. 1).

Количество больных с развившимся при стенокардии ИМ (всего 1970 случаев) в указанных возрастных группах было соответственно 83, 434 и 1453 (табл. 2). Умерли от ИМ 755 больных, в том числе в возрастной группе от 21 до 45 лет – 17 человек; от 45 до 59 лет – 154: 60 лет и старше – 584 (см. табл. 2). Экономические потери от преждевременной смерти при ИМ оказались максимальными в возрастной группе от 21 до 45 лет и минимальными – в возрастной группе 60 лет и старше. У больных молодого возраста экономические потери от преждевременной смерти превышали аналогичные потери у больных пожилого и старческого возраста в расчете на 1000 пациентов каждого возраста в 4,5 раза (172 567 200 руб. : 38 532 000 руб. = 4,48), а у больных зрелого возраста экономические потери от преждевременной смерти были больше, чем у больных пожилого и старческого возраста в 3,9 раза (151 788 000 руб. : 38 532 000 руб. = 3,94).

Количество больных с развившимся при стенокардии ИМ (всего 1970 случаев) в указанных возрастных группах было соответственно 83, 434 и 1453 (табл. 2). Умерли от ИМ 755 больных, в том числе в возрастной группе от 21 до 45 лет – 17 человек; от 45 до 59 лет – 154: 60 лет и старше – 584 (см. табл. 2). Экономические потери от преждевременной смерти при ИМ оказались максимальными в возрастной группе от 21 до 45 лет и минимальными – в возрастной группе 60 лет и старше. У больных молодого возраста экономические потери от преждевременной смерти превышали аналогичные потери у больных пожилого и старческого возраста в расчете на 1000 пациентов каждого возраста в 4,5 раза (172 567 200 руб. : 38 532 000 руб. = 4,48), а у больных зрелого возраста экономические потери от преждевременной смерти были больше, чем у больных пожилого и старческого возраста в 3,9 раза (151 788 000 руб. : 38 532 000 руб. = 3,94).

Учитывая большую вероятность развития ИМ у больных стенокардией в молодом и зрелом возрасте, а также в несколько раз большие экономические потери от преждевременной смерти, чем у больных стенокардией пожилого и старческого возраста, факторами риска ИМ при стенокардии следует считать молодой и зрелый возраст. Проведенные расчеты вероятности развития ИМ при стенокардии с учетом пола пациента показали, что вероятность развития ИМ у мужчин была равной 0,07499, что в 1,9 раза больше, чем у женщин (0,03989). Таким образом, мужской пол также можно считать фактором риска развития ИМ.

При сравнении вероятностей развития ИМ у больных стенокардией, не обращавшихся и обращавшихся в поликлинику, выявлено, что у первых вероятность развития ИМ была в 2,3 раза выше (0,1057 : 0,0469 = 2,25), чем у вторых (табл. 3). Количество больных, не обращавшихся за два года в поликлинику по поводу стенокардии, но либо прошедших лечение в стационаре, либо вызывавших скорую помощь в связи со стенокардией (4068), по отношению к общему числу 17 378 больных составило 23,4%, т. е. почти четверть. При сравнении вероятностей возникновения ИМ у больных, вызывавших и не вызывавших СМП, у пациентов, обращавшихся в СМП, вероятность ИМ была в 6,1 раза больше. В 1,9 раза больше была вероятность ИМ у больных, прошедших госпитализацию по поводу стенокардии, в сравнении с теми, кто не проходил стационарное лечение (см. табл. 3).

Сравнивая средние финансовые затраты на лечение больных стенокардией, наблюдавшихся и не наблюдавшихся в поликлинике (см. табл. 3), было установлено, что у вторых данные затраты были в 2,1 раза больше, чем у первых (13 676,5 против 6542,2 руб.). Следовательно, если больные стенокардией не обращаются в поликлинику, они чаще в сравнении с теми, кто обращается в поликлинику, госпитализируются в стационар и вызывают СМП, поскольку общая стоимость лечения в основном определяется финансовыми затратами на стационар, гораздо в меньшей степени – затратами на СМП и еще меньшими затратами – на поликлинику. У больных стенокардией, вызывавших СМП, средние финансовые затраты на лечение с учетом поликлиники, СМП и стационара были больше, чем у больных, не вызывавших СМП. В подгруппах больных, лечившихся и не лечившихся в стационаре, средние финансовые затраты на лечение у первых были существенно больше, чем у вторых (см. табл. 3). С учетом финансовых затрат (прямых – финансовые затраты на лечение стенокардии в поликлинике, СМП и стационаре; непрямых – экономические потери от преждевременной смерти) и эффективности (за единицу эффективности брали больного стенокардией, у которого не развился ИМ) показатель «затраты–эффективность» оказался в 2,4 раза больше у больных стенокардией, не обращавшихся в поликлинику, чем у больных, лечившихся по поводу стенокардии амбулаторно.

Определяя число умерших от ИМ среди больных стенокардией, посещавших и не посещавших поликлинику, установили, что среди 624 больных ИМ из подгруппы в 13 310 человек, посещавших поликлинику, умерли 82 пациента в возрасте до 60 лет и 101 больной в возрасте 60–69 лет (всего 183 человека; табл. 4). Среди 430 больных ИМ из подгруппы в 4068 пациентов, не обращавшихся в поликлинику, умерли 57 больных в возрасте до 60 лет и 71 больной в возрасте от 60 до 69 лет (всего 128 человек).

Связывая величину потерь (количество потерянных человеко-лет) и размер годового дохода, приходящегося на душу населения Оренбургской области, в 312 000 рублей, мы рассчитали экономические потери от преждевременной смерти при ИМ у больных, обращавшихся и не обращавшихся в поликлинику по поводу стенокардии, в расчете на 1000 пациентов. В первом случае экономические потери составили 44 514 500 руб., во втором – 101 545 723 руб., т.е. в 2,3 раза больше во втором случае.

Таким образом, каждая тысяча больных стенокардией, не посещающих поликлинику, в результате преждевременной смерти от ИМ и потерянных человеко-лет генерирует экономический ущерб на сумму более 57 млн рублей. Кроме того, немалый экономический ущерб обусловлен и расходами на лечение ИМ. Экономические потери в расчете на одну тысячу больных стенокардией, связанные с лечением ИМ в группе пациентов, посещавших поликлинику (13 310 пациентов), составили 4 209 097 против 9 301 670 руб. в группе не посещавших поликлинику (4068 пациентов), т.е. в 2,25 раза, или на 5 092 573 руб. меньше.

Затраты на лечение стенокардии в медицинских учреждениях (поликлиника, СМП, стационар) в расчете на тысячу больных, посещавших поликлинику, равную 6 542 241 руб., мы определили как себестоимость лечения. Если разницу между экономическими потерями в группах больных, не обращавшихся в поликлинику и прошедших амбулаторное лечение, рассчитанную на тысячу пациентов, расценивать как прибыль: (101 545 723 + 9 301 670) – (44 514 500 + 4 209 096) = 62 123 797 рублей, то рентабельность лечения больных стенокардией, взятых на диспансерное наблюдение из группы не наблюдавшихся в поликлинике, рассчитанная по формуле: рентабельность = [(прибыль – себестоимость) / себестоимость] × 100, будет равна [(62 123 797 – 6 542 241) / 6 542 241] × 100% = 850%. Исходя из этих результатов, можно утверждать, что на каждый рубль, вложенный в диспансеризацию больных стенокардией, которые прибегают к помощи СМП и/или стационарному лечению, но не проходят амбулаторное лечение, можно получить 8,5 руб. прибыли в форме сохраненных человеко-лет и снижения затрат на лечение ИМ.

ВЫВОДЫ

- Наблюдается низкий уровень охвата диспансерным наблюдением больных стенокардией. При мониторинге в течение года выявлено более одной трети больных от общего количества пациентов, зарегистрированных по обращениям со стенокардией в МО, которые не обращались в поликлинику с лечебно-диагностической и диспансерной целью. При мониторинге в течение двух лет четвертая часть всех больных стенокардией вызывали СМП и/или проходили стационарное лечение по поводу стенокардии, но не обращались с данным диагнозом в поликлинику. При этом диспансерное наблюдение и амбулаторное лечение больных стенокардией снижало риск ИМ в 2,3 раза, уменьшало в 2,1 раза финансовые затраты на лечение больных стенокардией, сопровождалось снижением клинико-экономического показателя «затраты-эффективность» в 2,4 раза.

- Факторами риска ИМ у больных стенокардией можно считать молодой и зрелый возраст, мужской пол, а также отсутствие посещений ими поликлиники по поводу данного заболевания. Инцидентами риска ИМ, т.е. случаями, связанными с риском ИМ, являются вызовы СМП и госпитализации в стационар по поводу стенокардии. Данные факторы и инциденты риска ИМ сопровождаются высокой вероятностью развития ИМ и ассоциированы с большими финансовыми затратами на лечение стенокардии, а также большими экономическими потерями от преждевременной смерти при ИМ.

- С учетом факторов и инцидентов риска ИМ приоритетными группами для диспансерного наблюдения и амбулаторного лечения среди больных стенокардией являются пациенты мужского пола, молодого и зрелого возраста, а также больные стенокардией, вызывающие СМП и прошедшие стационарное лечение по поводу данного заболевания.